大学研究室を訪ねて Campus Lab㉔

分子進化的・ケミカルバイオロジー的技術を駆使し

人工タンパク質の創製に挑む

国立大学法人 東京工業大学 資源化学研究所

プロセスシステム工学部門 教授

上田 宏 先生

時代を創る「知・技・志・和」の理工人を育成―― 東京工業大学

東京工業大学は、工業立国を模索する時の明治政府が、1881年に開校した東京職工学校を母体としている。学制下で最初の工業教育機関であり、専門技術の素養を備えた優れた職工長、工業教員を養成し、多くの有能な人材を排出してきた。現在の東京工業大学は、伝統の理工学に加え、情報系、バイオ系、社会・経営系をカバーする理工系の総合大学に変貌し、その活動や成果は日本のみならず、世界各所に広がっている。

テレビの発明(2009年IEEEマイルストーン)、磁気記憶材料フェライトの発明(2009年IEEEマイルストーン)、ビタミンB2の合成技術の開発、電気を通すプラスチックの発見(2000年ノーベル化学賞)、インターネットを支える光ファイバ通信技術の開発など、先導的な役割を果たす教員陣、産・官・学の分野で活躍する卒業生らにより、今日の社会基盤となる技術が継続的に生み出されている。

また、教育面では、基礎科学を基軸にした多彩な応用科学とともに、学内に「世界文明センター」を設置し、文化・芸術の造詣も身につくようにするなど、創造性の開発にも注力している。2006年4月、国内最速のスーパーコンピュータ「TSUBAME」(2007年当時アジア1位)を稼働させ、教育や研究に無料または低利用料で提供。日本の大学として初めて、学部学生が研究やレポート作成などに自由に利用できるようにした。このスパコンを利用した教育活動であるSupercomputing Programming Contest は有名である。

▲東京工業大学 すずかけ台キャンパス

1975年開設。2006年、大岡山キャンパスとともに「キャンパス将来計画」を策定し、すずかけ台キャンパスは「ペリパトスの研杜21」を計画。将来にわたり魅力あるキャンパス空間をつくるために、道・緑・安心・インフラなどで明確なルールを定め、恵まれた自然と共存するゾーイングなど、6つの設計コンセプトに基づいた造成、整備が進められている。

世界に通用する研究者、教育者、技術者、経営者を

「広く理工学分野における研究者および教育者、さらには産業界における技術者および経営者として指導的役割を果たすことのできる、善良・公正かつ世界に通用する人材を育成する」を使命とした東京工業大学は、約130年に渡り、優れた人材の輩出とともに、我が国の発展の原動力である「ものづくり」を支えてきた。その使命の下、大学の長期目標である「世界最高の理工系総合大学の実現」に向けて、2009年から「時代を創る知・技・志・和の理工人の育成」を基本方針としている。これは、時代の変化に合わせて、専門的な“知”識や確かな“技”術を持つだけでなく、社会に貢献するという高い“志”と、本質を悟って周りの人と心をひとつにする“和”を重んじる精神を持った人材育成を意味する。

また、世界に通用し、貢献する大学としての研究のみならず、教育にも注力すべく、「教育」「研究」「貢献」という3つのテーマにおいて、さらなる目標を掲げている。「教育」分野では、科学技術と経営の両方の専門教育を受け、かつ卓越したコミュニケー ション能力を身につけ、グローバルに活躍できる人材育成のためのプログラムを提供。「研究」分野では、国内外の大学・研究機関との連携を一段と充実させ、研究所・学科を横断する東工大の総合力を発揮できる研究プロジェクトを展開。「貢献」分野では、建学の精神に基づき、リーダーシップを発揮し、国や地域を越えた大学や研究機関、産業界と連携し、科学技術の社会的価値向上のためのさまざまな提言や活動を行っている。

基本理念

独創的・先端的科学・技術を中心とする学術研究を推進すると同時に、大学院・学部並びに附置研究所において、創造性豊かで国際感覚を併せもつ人間性豊かな科学者、技術者および各界のリーダーとなりうる人材の育成を行い、産学の連携協力をも得て、我が国のみならず世界の科学、産業の発達に貢献するとともに、世界に広く門戸を開いて関係者の知恵を集め、世界平和の維持,地球環境の保全等、人類と地球の前途に係わる諸問題の解決に積極的役割を果たす。

基本方針

東京工業大学は、「未来世代とともに地球環境を共有する」という基本理念に基づき、地球と人類が共存する21世紀型文明を創生するために、以下の方針のもと、環境に関する諸問題に対処する。

- (1)研究活動

持続型社会の創生に資する科学技術研究をより一層促進する。 - (2)人材育成

持続型社会の創生に向けて、環境に対する意識が高く豊富な知識を有し、各界のリーダーとなりうる人材を育成する。 - (3)社会貢献

(1)及び(2)に掲げる研究活動、人材育成を通じ、我が国のみならず世界に貢献する。 - (4)環境負荷の低減

自らが及ぼす環境への負荷を最小限に留めるため、環境目標とこれに基づいた計画を策定し、実行する。 - (5)環境マネジメントシステム

世界をリードする理工系総合大学にふさわしい、より先進的な環境マネジメントシステムを構築し、効果的運用を行うとともに、継続的改善に努める。 - (6)環境意識の高揚

すべての役職員及び学生に環境教育・啓発活動を実施し、大学構成員全員の環境方針等に対する理解と環境に関する意識の高揚を図る。

化学が基盤の総合研究

資源化学研究所

資源化学研究所は、1939年、加藤与五郎教授が発明したアルミナの新製法の特許実施料を基金とし、化学を基盤とする総合的な研究施設として設置された。以来、74年の歴史を有し、東京工業大学附置研究所の一つとして、資源に関する化学の学理および応用の研究に一貫して携わっている。1954年に燃料科学研究所と統合し、1979年には大岡山キャンパスから現在のすずかけ台キャンパスに移転した。2000年に白川英樹博士がノーベル化学賞、文化勲章を受賞されたが、受賞理由の導電性高分子の研究は、この資源化学研究所で生まれたものである。2009年、13部門・1研究施設・1寄付研究部門による組織が編成され、現在に至っている。

▲資源化学研究所のあるR1棟(正面)

▲R1棟入口壁面に刻まれた言葉「科学に国境はない」言葉の主Louis Pasteurは、ロベルト・コッホとともに「近代細菌学の開祖」と言われ、分子の光学異性体を発見し、牛乳、ワイン、ビールの腐敗を防ぐ低温殺菌法(パスチャライゼーション・低温殺菌法とも)を開発した。また、ワクチンの予防接種法も開発し、狂犬病ワクチン、ニワトリコレラワクチンを発明している。

新しい機能性タンパク質と有用メソッドの創製

上田研究室

我々生命の主体であるタンパク質の中には、依然、人工的に模倣しがたい高い性能(分子認識能や触媒能など)を持つものが数多くある。しかし、天然タンパク質は応用の観点から、必ずしも最適な性質を持つとは限らない。

上田研究室は、ここにタンパク質工学の醍醐味があると考え、さまざまなタンパク質の、合目的デザインと分子進化的技術、さらにケミカルバイオロジー的技術を用いた創製を試みている。目的にかなった方法を開発し、それを駆使することで、天然ではできない芸当ができるタンパク質が創製できるものと、大きな期待を寄せている。

主な研究テーマ

- ・Q-body technology

- ・オープンサンドイッチ免疫測定法

- ・低分子認識抗体の親和性成熟

- ・トランスプライシング工学

- ・二本鎖核酸センサーの開発

- ・人工アロステリック酵素の開発

- ・ルシフェラーゼの発光機構

▲RNAの抽出の様子

▲大腸菌の培養(無菌操作)の様子

▲抗体のY字ポーズで上田先生(中央)を囲む研究室の皆さん

全く新しい、簡単・迅速・高感度な検査法「Q-body」の開発

抗体を用いた免疫測定法は、各種の物質を高精度、高感度に検出することができる。そのため、近年、検査・診断における優れた測定方法として、ますます重要性を帯びはじめてきた。その適用範囲も、インフルエンザやがん診断などの医療分野、水質や大気調査、残留農薬、食品アレルゲン検査などの環境分野、事件捜査、防衛、対テロ対策などの安心・安全分野など、多岐にわたっている。

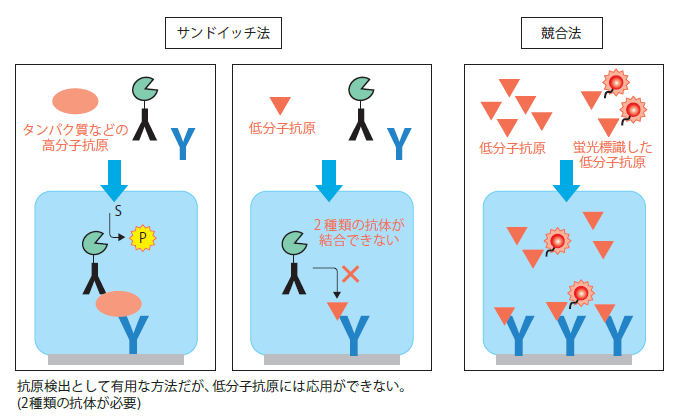

しかし、従来の代表的な免疫測定法は、測定に数時間以上の手間を要し、また、感度を上げるためには煩雑な測定方法が必要で、測定コストが増加するなどの問題があった。特に、対象が低分子の場合は、競合法により測定せざるを得ず、図1に示すように、条件設定には常に試行錯誤が避けられないという課題もあった。

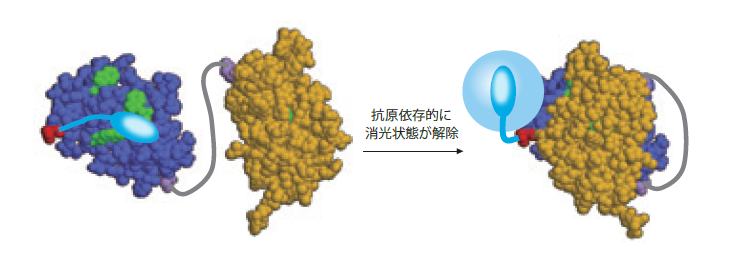

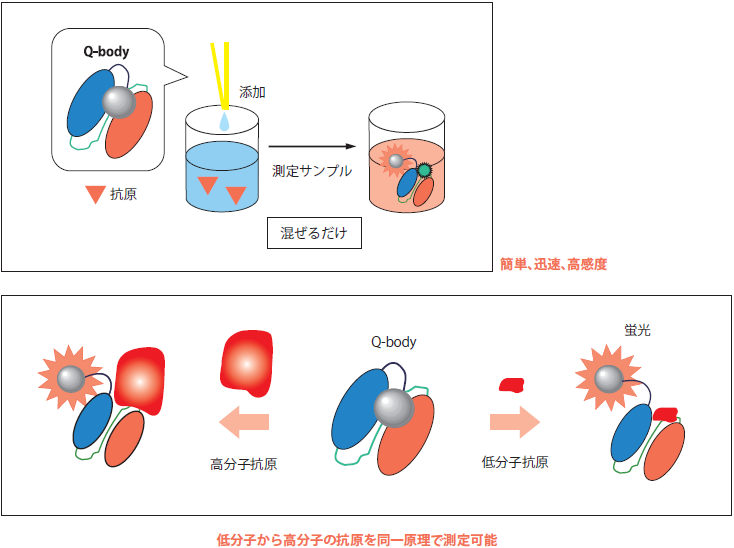

これらの問題や課題を根本的に解決しうる測定法が、簡便・迅速・高感度な「新規蛍光免疫測定素子(Q-body)」である。この新規の測定法は、図2に示すように、抗体分子内の保存性の高いトリプトファン(または別の蛍光色素)により色素が消光(Quench)し、それが抗原依存的に解除され、蛍光発光するという原理に基づいている。

Q-body 法の利点は、

- ①洗浄工程が不要で、少量のサンプルと混合して蛍光強度を測定するだけで測定が完了する、極めて簡便な測定技術

- ②抗体中に存在する保存性の高いトリプトファンを利用するため、抗体の種類を変えれば、種々の物質の検出にも広く適用が可能で、汎用性に優れている

- ③低分子化合物、ペプチド、高分子タンパク質といった多種類抗原に対して、適用が可能であるなどがあげられる。

Q-body 法は、基礎研究分野のみならず、臨床検査分野におけるインフルエンザなどの感染症や各種疾患の検査、医療分野における抗がん剤などの血中濃度モニタリングをはじめ、生物・化学テロ防止や覚せい剤検出、水質・大気調査、残留農薬検査など、さまざまな分野で利用されることが期待されている。

抗原検出として有用な方法だが、低分子抗原には応用ができない。

(2種類の抗体が必要)

▲図1. 抗原検出法の背景s

▲図2. Q-body概要図

▲図3. Q-body法の特長

「Q-body」の開発を振り返って

上田先生に聞く

プロテイン・エクスプレスとの出会い

Q1:先生は、世界初の「Q-body」という検査法を開発されましたが、なぜこのような研究をするに至ったのでしょうか?

上田:2007年6月に恩師の一人である上田卓也先生(東京大学大学院新領域創成科学研究科所属、,以下U先生)に、プロテイン・エクスプレスさんとの共同研究を勧められたのが発端です。1999年に私達が発表していた「オープンサンドイッチ法」と「蛍光エネルギー移動現象」を組み合わせた均相系免疫測定法(混ぜるだけで洗浄せずに測定できる)を、無細胞タンパク質合成系を用いて作れないか、というお話でした。プロテインさんから、ピンポイント蛍光標識技術の話を面白く伺ったのを覚えています。

その後、2007年9月にアメリカの学会出張中に、U先生から、都市エリア(Q-body開発のきっかけとなったプロジェクト)に参加しないかというメールが届きました。色々と準備をしたところ、幸い翌年7月からプロジェクトが始まり、本格的に開発することになりました。

私が抗体を用いた検出法を長年研究していたことと、プロテインさん、さらには、その元となる芳坂先生((北陸先端科学大学院大学マテリアルサイエンス研究科所属))らの技術とがうまく出会えたことが、Q-bodyの開発につながったと思います。

医療、環境、防犯分野へ可能性を拓く

Q2:Q-bodyは汎用性が高く、さまざまな業界に応用展開されていくと言われていますが、Q-bodyは、今後どのように社会に役立っていくのでしょうか?

上田:Q-bodyが測定できるものは、およそ抗体が認識できるものということになりますので、色々な分野に応用できると思います。

例えば、今一番進んでいるのは違法薬物の検出です。麻薬や覚醒剤といった低分子の検出はQ-bodyの最も得意とするところで、全国の税関や検疫所に配備しておくことで、極めて簡単にこれらを特定し、犯罪を未然に抑えることができるでしょう。一番のライバルはイヌですが、Q-bodyなら薬物の種類まではっきり分かります。

また、中国などから輸入される大量の食物の中には、カビ毒や農薬など、色々な汚染物質が含まれていることが知られています。日本の食料自給率から見て、これからの食の安全の確保は本当に重要ですが、Q-bodyはこれらの検出も得意とするところです。

さらに、現在の日本の少子超高齢化社会では、病気にかからず、元気に長生きできることが理想です。しかし、一旦病気にかかると、QOLが下がるだけでなく治療費もかさ張り、本人も周囲も本当に大変です。その意味で、どんな病気もバイオマーカーで早期に発見できれば、大病になる前に治療することができます。お金もかからず、病気に苦しむこともなく、幸せに暮らせる最良の方法ではないでしょうか。

幸運だった蛍光色素の発見

Q3:Q-body開発の成功は、蛍光体のエネルギーを奪う抗体の発見と、抗原がその蛍光体を再度光らせるということだと思いますが、どのようにしてこの蛍光体を発見したのでしょうか?

上田:さきほどの都市エリアの話に戻りますが、プロジェクトが始まって半年くらいで、プロテインの皆さんとミーティングをしました。その時は、オープンサンドイッチ法を蛍光標識した抗体断片で行うことを目標に、それまでの互いの進捗状況を報告し合いました。

順序としては、私の研究室でELISAをやって、ビオチンとTAMRAという蛍光色素で標識した抗体断片の機能を確かめ、プロテインさんが蛍光測定を試し、結果を付き合わせるというやり方です。その結果、私の方は予想通り、抗原をELISAで測ることができたのですが、プロテインさんの方の結果は全く予想外で、TAMRA標識したVHとビオチン標識VLを混ぜて抗原を加えると、蛍光が強まるというものでした。要は、FRETのようにVHとVLを2色でラベルしないでも、蛍光の強さを測るだけで抗原が測定できてしまったのです。

その理由は、抗体中のアミノ酸の一つであるトリプトファンによる蛍光消光(Quench)ではないかと仮説を立て、その後、原因を究明していった訳です。

なぜTAMARAを使ったかは、それがプロテインさんが一番よく使われていた色素だからです。

また、その時使った抗体の応答性も、今まで使ってきた中で最も良いものの一つです。その意味では、幸運な発見でした。

度重なる未体験のブレークスルー

Q4:同様の抗原抗体反応であるELISA法と比較すると、相当な工数削減と時間短縮が可能になりました。それについてはいかがでしょうか?

上田:もともと目的志向の開発でしたので、目的が達成できたことは嬉しいことです。ただ、繰り返すようですが、今回は、その達成できた過程が実に予想外で面白かったのです。

例えば、最初はVHとVLを別々に作って混ぜていたのですが、プロテインさんから「一本鎖抗体にしたらどうですか?」という提案があったのです。実際、その方が数倍良い結果になりました。

さらに「もう少し天然型の抗体に近いFab型にしたら、もっと安定するのでは?」と言うので、材料などは私の方で準備してやってもらったところ、scFvよりも良い結果が出ました。これはまだ論文発表していないため、ここでは詳しく語れませんが、天然抗体に近い性能を保ちつつ、蛍光応答の良いものが、相当、色々な抗体で作れることが分かってきました。

こういうブレークスルーが3回くらい連続する体験は、私のこれまでの経験でもないように思います。

Q5:世界初の抗体の開発となると、相当の困難があったと思われるのですが、最もご苦心されたところは何でしょうか?

上田:プロテインさんと一緒に、ひょうたんから出たコマを調べていった結果が予想外に良かった。これが今回の正直なところです。

ただ、結果はクリアでしたが、その現象を皆に納得してもらうために、どう証明するかには苦労しました。あとは、抗体にもかなり個性があって、どんな抗体でも良いQ-bodyにできるかという課題は、今も残っています。

Q6:一時期、日経バイオテクでアクセスランキング1位になるなど、注目を集めています。そのあたりは、どうお感じになっていますでしょうか?

上田:1位は素直に嬉しいですね。世の中にそれだけのニーズがあるということですから。以前、ビスフェノールAのオープンサンドイッチ法に成功したときは最高7位だったので(笑)。

ネーミングはQuenchbodyから

Q7:Q-bodyはとても面白いネーミングだと思いますが、どなたが考えられたものですか?また、何故この名前にしようと?

上田:私が考えました。

実は、都市エリアのミーティングで発表するときに、何か名前が欲しいと思い、最初にクエンチする抗体(antibody)ということで「Quenchbody」を考えました。背景としては、10年ほど前に留学していたイギリスのDr.Greg Winterの研究室で、ダイヤモンド型の抗体を「Diabody」と名づけた論文があり、今回はそれに倣いました。ちなみに「Fluorobody」という名前も考えましたが、これはすでに使われており、却下しました。発表後、「Quenchbodyはいまいちだね…」とU先生にダメだしされ、最終的に、現在の「Q-body」にしました。

余談ですが、論文を書いて滅入っているときなど、YMOのCueという曲を聴くと、気分が回復します。Q-body宣伝用のBGMにお薦めしたいですね。

学生にやりがいを与えるウシオとの共同開発

Q8:ウシオ電機と共同開発を行っていますが、どのような効果を期待されているのでしょうか?

上田:私たちが使用している測定機の光源が切れると、必ずウシオのランプに交換しています。ウシオさんは、光技術の分野では、トップブランドだと思っています。そのブランドを生かしつつ、POCの分野でも独自の展開ができるよう期待しています。

また、私たちの研究室のすぐ近くにウシオさんの研究所があり、今まで以上に密な共同研究ができるというメリットがあります。学生たちにとっても、このような会社が研究成果を実用化してくれるという環境は、とてもやりがいがあると思います。

重要なことは抗体作りの専門家とのタイアップ

Q9:Q-bodyには、試薬のラインアップが重要になってくるわけですが、試薬の開発にはどの程度かかるのでしょうか?また、試薬の開発スピードを速めるには、どのようなことが重要なのでしょうか?

上田:この場合、試薬の中で一番重要なものは抗体になります。良い抗体は、作るのにある程度腕と時闘が必要です。といっても、通常のモノクローナル抗体は3~4ヶ月あればできますし、最近は、人工ライブラリから選択するなどして、もっと早くできる技術もあります。今のところ、Q-bodyを作るには、抗体そのものではなくて、抗体産生細胞あるいは抗体の遺伝子が必要ですが、これらの材料さえあれば、Q-body化することは1週間もあれば可能です。

できたものが良いQ-bodyかどうかは、最終的には、やってみないと分かりません。まずは、良い抗体を作るために、抗体作りの専門家とタイアップすることが重要だと思います。私の将来的な夢としては、遺伝子ではなくて、抗体のタンパクそのものからQ-bodyができる方法の開発があります。そうすれば、本当の意昧でQ-bodyがだれでも使える技術になって、面倒なELlSAなどは過去のものに芯るかもしれません。

▲研究テーマに取り組む学生の皆さん

新しい酵素やタンハク質の発見を夢みて

Q10:今回、先生は世界初のQ-bodyを開発するという偉業を達成され、また、その研究をウシオ電機が受け継ぎ、商品化まであと少しというところまで来ています。今後、先生はどのような研究を行い、世の中へどのように影響を与えていかれるのでしょうか?

上田:修士の頃から抗体の研究を始め、その魅力にとりつかれて、気がつくと四半世紀以上が経っていました。今度、私が赴任した資源化学研究所は、過去には白川先生がノーベル化学賞の元となる研究成果を出されたところです。やはり大好きな抗体の研究を突き詰めて、もっともっと科学の進歩に寄与したい、世の中の役に立ちたいという欲求ととともに、何らかの形で、資源問題へのアプローチもしていきたいと思っています。

例えば、土壌の中には、どうしても培養できない細菌が今も山のようにいて、それらが多種多様な化学反応を触媒する酵素を作って生きています。その中には、これまでにない、もっと人の役に立つ酵素やタンパク質があるかもしれない訳です。

私がもう一つ惹かれていて、研究もしているのが発光生物です。深海の中には、いったいと‘うやって光っているのか全く分からない生物がまだ沢山います。そういった生物から、新しい酵素が得られて、今よりもっと高性能な検出系が作れたら、という夢があります。

論文を探す

今号では、各種の光源(半導体露光用EUV、複写機用LED、高輝度・長寿命・高安定のLDLS、光加熱用ハロゲンヒータなど)や、光の装置・システム(インターポーザ基板用露光装置、スマートフォン・タブレット端末用UVキュア、新規蛍光免疫素子Q-bodyによる薬物検出システムなど)など、2012年春から2013年春にかけて発表した技術や市場動向の論文15件を掲載しました。

シリーズ「大学研究室を訪ねて」では、新しい機能性タンパク質と有機メソッドの創製に挑む、東京工業大学資源化学研究所の上田先生をお訪ねし、開発に成功され、今、話題を集めているQ-bodyを用いた免疫測定法をご紹介しております。

(2013年06月)