光技術情報誌「ライトエッジ」No.14

大学研究室を訪ねてCampusLab ⑥

(1998年10月)

環境にやさしく、私たちの生活空間を豊かにする夢の「無水銀放電ランプ」

愛媛大学工学部電気電子工学科

電気エネルギー変換工学研究室

青野 正明 教授

今回は、夏目漱石の『坊ちゃん』の舞台として有名な愛媛県松山市にある、愛媛大学電気電子工学科電気エネルギー変換研究室の青野正明教授を訪問しました。

愛媛大学工学部は、新居浜高等工業学校(昭和14年創立)を母体として昭和24年に発足、昭和62年からは10学科43講座と共通講座5講座を擁していましたが、最近の科学技術の急速な進展、さらには高度情報化社会や国際化への 社会的な流れの中、この数年間で、6学科18講座に再編・整備し、さらなる人材育成に力を注いでいます。

急速に進歩する科学技術の中にあって、とくに工業技術の躍進は目覚ましいものがあります。同学部では、こうした技術革新をリードする専門技術者・研究者の育成を目指し、工学の基礎に重点を置き、幅広い応用力と豊かな創造力を 身に付けるよう、学科ごとに、特別なカリキュラムの工夫が施されています。なかでも最終学年では、学生は各講座の研究室に分かれ研究に従事するとともに、教官との接触をいっそう深め、より高い人間形成をはかる教育は、実業界 からも高い評価を得ています。またより高度の研究を行うため大学院(昭和42年の修士課程設置に続き平成4年度には博士課程が設置)に進学する学生が数多くいることも、同学部の大きな特徴のひとつです。

■たくさんの可変色放電ランプが並ぶ研究室にて、研究室の学生の皆さんと。(前列中央左:青野教授、右:神野助手)

一つのランプで変色を可能にした可変色放電ランプ

広く一般に使用されているランプのほとんどは色を変えることができません。一般照明用ランプには、JISによって昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色などの色が制定されていますが、1灯1色の蛍光ランプでは、部屋の照明の色を変 えようとするとき、いちいちランプを交換しなくてはなりません。でも、もし1個の蛍光ランプの色をスイッチひとつで簡単に変えることができるならば、私たちの生活環境はどれだけ豊かなものになるのだろう、との熱い思いが青野正明教授の研究の根幹にあります。

放電ランプを中心課題として、気体放電に関する研究を行っている青野教授は、京都大学板谷良平教授(現新居浜工業高等専門学校校長)、久保寔助手、明石工業高等専門学校竜子雅俊教授らとともに、可変色放電ランプを実用化しま した。これは気体放電における放射の分光特性を制御することで、変色を可能にしたランプです。具体的には、水銀と希ガスの励起エネルギーの違いと発光波長の違いを利用し、ランプに印加する電流波形と周波数を変えることにより、選択励起を行い、ランプの発光色を制御するというものです。

■実験装置について弊社社員に研究を説明する青野教授

色の変わる蛍光ランプの実現を目指して

板谷教授、久保助手、竜子教授らと共に青野教授は、世界でも先駆けとなるパルス放電による陽光柱の電子温度制御法の開発・研究に、1970年代から取り組んできました。その結果、先述の可変色放電ランプの実用化に道を開いた のです。そしてこれらを発展させて、一般照明用の蛍光ランプの色を変えたいという青野教授の強い意志によって電気エネルギー変換研究室の研究は続いています。

蛍光ランプの色を変えるには、発光色が異なる蛍光体で互いに独立して励起することが必要となります。そのためには、発光スペクトルの分光分布はもちろんのこと、励起スペクトルの分光分布も異なる蛍光体を塗布しておいて、各 蛍光体の励起スペクトルに適合する紫外放射を用いて励起させなければいけません。そのためには、まず紫外放射の分光特性の制御が必要になります。

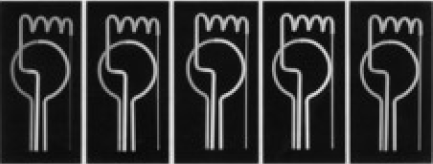

水銀―ネオン混合気体をパルス放電させると、発光色を水銀の青白色からネオンの赤色の近くまで、連続的に変えることも可能です。また放電ランプの内壁に蛍光体を塗布しておくことによって、変色する気体の放電発光色に、蛍光体の発光色が加わり、気体のみの発光色とは異なる色相で変色することができます。蛍光体を塗布した部分は、透明部分の水銀とネオンの発光色とは異なる色相で変色します。この方法を使用すれば、1個のランプで色の違うネオンサインをつくることが可能となります(図1)。またこの可変色放電の原理をそのまま、蛍光体を励起する紫外放射の分光分布の制御に応用できます。そして同研究室では、以上の研究結果を踏まえて、蛍光ランプの色を変えるため、次 のような研究を行いました。

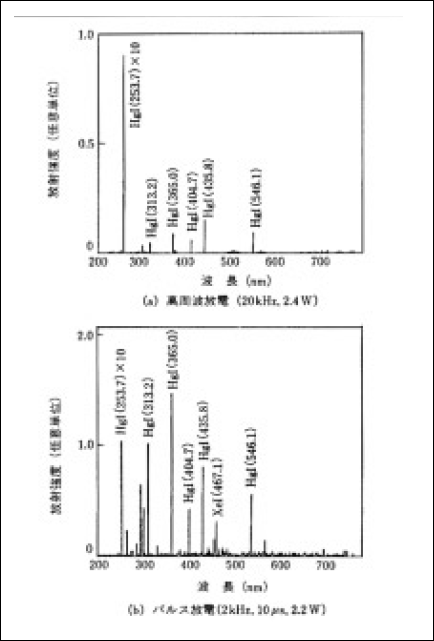

水銀―キセノン混合気体を、高周波で放電させる場合とパルスで放電させる場合の分光特性(図2)を見ると、200~800nmの範囲において、高周波放電では水銀の共鳴線の放射が圧倒的に強く、キセノンのスペクトルはほとんど見られ ません。片やパルス放電では365nmなど共鳴準位より高準位からの水銀のスペクトルとキセノンのスペクトルが相対的に強く放射します。キセノンの共鳴線は高周波放電では弱く、パルス放電では強く放射すると推測されます。これら の結果を踏まえて特定の蛍光体を塗布したランプを制作した結果が〈図3〉です。

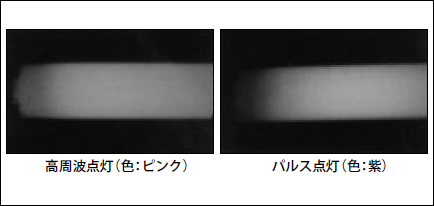

以上のことから高周波で点灯する時は一般照明用蛍光ランプの温白色に発光し、パルスで点灯した場合は昼光色に発光することが分かります。

【図1】可変色放電ランプの発光

モノクロでは分かりづらいが、写真左から右に青系統の色から赤系統の色に変化し、パルス特性が顕著になっている。

(写真㈱キモトサイン提供・商品名マルチネオン)

【図2】水銀―キセノン混合気体の放射特性

高周波放電では200~800nmの範囲では水銀のスペクトルのみ253.7nmが最も強い。パルス放電ではキセノンのスペクトルが多数放射するし、水銀の高準位の365nmなどが強くなる。ただし253.7nmの強度は10分の1に縮小してある。

【図3】蛍光体の発光色

NP-320(蛍光体3.5MgO・0.5MgF2・GeO2:Mn)は水銀の253.7nmによって発光し、NP-1047(蛍光体Y2SiO5:Ce)はキセノンの共鳴線147nmと水銀の365nmによって発光する。

色温度可変型蛍光ランプ実用化には、明るさの改善が問題

やはり実用化に向けて、一番のネックになるのが明るさです。「パルスは休んでいる時間が長く、光っている期間が極端に短い。充分な明るさをどうやって提供するかが、今後の大きな課題です」と青野教授はおっしゃいます。この 改善のため、また色温度可変型蛍光ランプ実用化にむけて、電気エネルギー変換研究室では、様々な取り組みを精力的に行っています。

たとえば、最近の研究では、高圧水銀ランプ(HIDランプ)は点灯中の管内の蒸気の上昇による瞬時再点灯が困難であるという問題解決のための「HIDランプの再点弧時間の光照射による短縮」の実験や、キセノン―ネオン混合気体のパルス放電時の放射特性を求めた「Xe-Ne混合体の放射のXe分圧比依存性」の実験。またその他、放電のグロー・アーク移行特性の研究、パルス放電におけるプラズマの原子・分子過程の研究、新型液体陰極の開発、及び光予備電離 による放電開始の促進法の研究等など、つねに実用化に向けて、青野教授を中心とする同研究室ではさらなる研究に余念がありません。平成7年度から京都大学板谷研究室出身の神野雅文助手が加わり、一層スタッフが充実し、研究室が一丸となって、日夜研究に励んでいます。

■弊社社員に研究内容を説明する青野教授(右)と神野助手(左)

照明システムと環境保全」の相関

照明は、本来の明かりを提供するばかりではなく、感性に訴え、日常生活に潤いと豊かさを与えてくれる、現代社会にとって必須なものです。現在のところ、照明システムは他のシステムに比較し、相対的に環境に対し、それほど大きな負荷をかけているわけではありません。しかし、日本におけるランプの生産個数はいまや約26億個に達しており、それだけでも照明システムが環境への負荷を大きくする可能性は否定できない事実です。そこで照明学会では、平成6年度に、照明システム(光源、照明器具、回路、材料)の環境への負荷の現状、並びに地球に負荷をかけない照明システムに関する研究・調査をする目的で「環境保全のための照明システム研究調査委員会」を設置させ、青野教授はこの委員長として活動を行いました。この「照 明システムと環境保全」に関し、その後も積極的に取り組んでおります。

まず「照明と環境」を考えた場合、問題になるのが蛍光ランプの水銀の処分です。日本では年間約7トンもの水銀をランプ用に消費しています。ただし、研究・改善によって、水銀の封入量は年々減少し、今後ますますその方向性は強くなるものと考えられています。そこで重要になるのが、ランプの高効率化、長寿命化です。

たとえばここで、蛍光ランプと白熱電球を比べると、白熱電球で蛍光ランプと同じ明るさを得ようとすると、電気の使用量が3倍から6倍に増えます。長寿命化については、蛍光ランプの平均寿命は、白熱電球に比べて6倍から10倍くらい長くなっています。また、さらに白熱電球はフィラメントを高熱に熱して光を発するため、一種のヒーターと化し、その結果、夏期には冷房に多くのエネルギーが必要になります。「照明システムと環境保全」を考える場合、省エネルギー・省資源に貢献する蛍光ランプの方が白熱電球に比べて勝っている点が多いというのが青野教授の結論です。

蛍光ランプに対して、照明プランナーやインテリアデザイナーなどから否定的な意見があります。しかし最近は、ボール形白熱電球並のコンパクト形蛍光ランプや電球形蛍光ランプが開発され、その用途は大きく広がってきていることを考えると、これらの否定的意見も、今後は肯定的なものに変わってゆくでしょう。そして今後、青野教授を中心に同研究室が取り組んでいる「無水銀放電ランプ」の実用化がはかれれば、環境にやさしく、しかも私たちの生活を豊かにする快適な照明器具になることは間違いないことでしょう。

プロフィール

青野 正明

あおの まさはる

愛媛大学 工学部

電気電子工学科

電気エネルギー工学講座

電気エネルギー変換工学分野

教授

工学博士

- 〈略歴〉

-

1938年 愛媛県生まれ

1963年3月愛媛大学工学部電気工学科卒業

1964年3月愛媛大学工学部電気工学科専攻科修了

1964年4月愛媛大学工学部電気電子工学科助手講師、助教授を経て、

1971年5月から

1972年2月まで京都大学(板谷研究室)に内地留学

1988年 工学博士(京都大学)

1998年4月 教授

1992年 照明学会論文賞受賞 - 《お問い合わせ先》

-

愛媛大学

工学部電気電子工学科

電気エネルギー工学講座

電気エネルギー変換工学分野 -

〒790-8577 松山市文京町三番

TEL 089-927-9765(ダイアルイン)

FAX 089-927-9790

E-mail:aono@en1.ehime-u.ac.jp