光技術情報誌「ライトエッジ」No.26(2003年8月発行)

大学研究室を訪ねて Campus Lab⑯

SPring ― 8とニュースバルの連携が創り出す

光の新技術

姫路工業大学 高度産業科学研究所

所長 望月孝晏教授

来年4月、50年以上の伝統をもつ姫路工業大学は、神戸商科大学、県立看護大学と統合し、「兵庫県立大学」としてスタートします。1944年開校の兵庫県立高等工業学校を前身とし、1949年に工学部を持つ大学として開学されました。1990年に理学部、1992年には自然・環境科学研究所、1994年には高度産業科学技術研究所、1998年には環境人間学部が次々と設置され、近年、目覚ましい発展を遂げています。

特に研究水準の高さは、論文の引用度指数に表れており、朝日新聞社の「大学ランキング」2003年版に掲載された国内大学・機関別の論文の引用度指数(1990~1999年)では、姫路工業大学は工学分野で第1位、化学分野で第3位、生物学・生化学分野で第5位、総合でも第13位となっています。引用度指数は、分野別の平均引用度(100)に対する各大学の引用度の倍率を示したもので、その分野で世界的に著名な学術雑誌に当該大学から出された論文の全体的な質を表わす指標と考えられ、姫路工業大学は有力な国立大学に勝るとも劣らぬ実力を持っているということになります。

キャンパスは姫路市を中心に広がっており、工学部は姫路市の古刹円教寺の所在する書写山の麓に、環境人間学部は世界文化遺産に指定された姫路城の近くに、理学部と今回訪問した高度産業科学技術研究所は播磨科学公園都市にあります。この都市は、西播磨テクノポリスの拠点都市として、2干ヘクタールにも及ぶ丘陵地に各種研究機関や、住宅などが建設されています。ここには、世界最大で最高性能を持つ、大型放射光施設「SPring‐8」が設置され、心臓部である高エネルギー電子ビーム蓄積リングの周長は1436mもあります。隣接地には姫路工業大学高度産業科学技術研究所の研究施設として、このSPring-8の電子ビームで作動する、日本の大学では最大の中型放射光施設「ニュースバル」が設置されています。

今回は、この播磨科学公園都市にある高度産業科学技術研究所の所長、望月教授の研究室を訪問しました。

この高度産業科学技術研究所は光科学技術を中心とした先端的科学技術の研究と共に、県下企業等との共同研究等による新産業技術基盤の創出をはかり、産業支援を行うことを目的として1994年に設置され、光・量子科学技術大部門の3つの研究分野と光応用・先端技術大部門の2つの研究分野が開設されています。付属研究施設として1.5GeVの電子ビーム蓄積リングによる放射光源「ニュースバル」が稼働しており、産学共同研究が盛んに行われています。ここで発生する光は、主に軟X線、真空紫外領域の光で、産業界・医療関係等への活用が拡大していくと予想される領域の光です。ニュースバルを用いて半導体やマイクロマシンなどの微細加工技術の開発、材料技術の開発、新光源の開発等産業に結びつく技術の開発を行っています。望月先生はニュースバル設置にあたり、これらのコンセプトの立案の段階から手がけられたそうです。これらの技術が実際に産業として使われるかどうかの結論は時間がかかります。

SPring-8に隣接して建設されたニュースバル全景

光微細加工と光源

-EUVリソグラフィにもマイクロパーツ作製にも使えるレーザープラズマ光源-

光微細加工の分野については、ニュースバルの真空紫外光を利用して、EUVリソグラフィ用波長13.5nmの縮小投影露光技術並びにレジスト材、フォトマスクとその検査技術などの周辺技術が研究されています。一方、将来の露光光源としてレーザープラズマ光源が注目を集めています。

望月先生は1983年頃(当時は大阪大学レーザー核融合研究センター所属)からレーザープラズマX線の物理とその応用研究を始め、世界で初めてキセノンを使ってリソグラフィ光源を開発されました。キセノンガスを液化または固化したクライオターゲットにし、これに加熱用パルスレーザーを照射することによって、露光波長の光を放射する高温高密度のプラズマを生成するというものです。当時は近接露光X線リソグラフィ光源用の波長を得ることが目標でした。その頃、すでにキセノンプラズマから波長の長い真空紫外光が強く放射されていることは判っていたのですが、そちらが主役になるには多層膜鏡技術の進歩と極端紫外光(EUV)リソグラフィとしての新しい位置づけができるまで、待たなくてはなりませんでした。

それから10年くらいしてアメリカでEUVリソグラフィ光源の研究が始まり、このキセノンクライオターゲット技術が注目を浴びました。日本ではその後全く進展がありませんでしたが、望月先生は今ならまだアメリカに追いつけるのではないかと考えられ、姫路工業大学に赴任後の1996年頃、EUVリソグラフィ光源を目指して再びレーザープラズマの研究を始めました。そのため、高繰り返し(320Hz)、高平均出力(235W)のパルスレーザーシステムをも自ら開発しました。

それまで、キセノンターゲットを高速に連続供給することが課題になっていましたが、望月先生は『ドラム・クライオターゲット』を開発し、世界で初めてこれをクリアしました。ドラム・クライオターゲットとは、キセノンを液体窒素で冷却された回転体の表面に固化させ、これをぐるぐる回転させるターゲットのことで、これにレーザーを当てて波長13.5nm近傍のEUVを安定して連続的に発生させます。レーザー照射により蒸散消耗したターゲット部分は、集光点とは別な場所でキセノンガスの凝固により補給され、再生されます。それによって連続的な照射、即ちX線発生が可能になります。

アメリカでは『ガスジェット』方式や『クラスタージェット』方式が研究されていましたが、得られるプラズマの密度が低いためか十分なEUV光の発生効率を得ることができませんでした。今はキセノンの液体流を使う『フィラメント・ターゲット』方式が研究されています。どちらも一長一短があり、今後どう推移するか分かりません。望月先生は『フィラメント・ターゲット』を研究しないというわけではなく、その方式の欠点を解決するような異なるアプローチをするべきだとお考えです。

これらレーザープラズマを使う方法以外に、放電プラズマを使う方法があり、これはウシオ電機やグループ会社のギガフォトンを含む10社の技術研究組合『極端紫外線露光システム技術開発機構(EUVA)』で盛んに研究が進められています。

一方、このレーザープラズマ技術は数keVの軟X線領域の光を利用するDeepUVリソグラフィへの応用も可能と先生は考えています。それは昔に近接露光X線リソ用光源として研究していた時に、レーザーの強度を高めることによってキセノンプラズマからは上記の帯域の強い放射も起こることが分かっているからです。DeepUVリソグラフィはマイクロパーツ作製などの分野にも応用できますが、EUVリソとは異なる観点で考えることになります。この場合、多層膜鏡が使えませんので、X線キャピラリーオプティクスというものを使えないか検討しています。これは細管の中をX線が全反射しながら伝搬するのですが、これを束ねておいて曲率を付けます。そうすると、一種のレンズのようになります。別なコリメーター光学系としてはX線天文望遠鏡のような多重殻の斜入射回転体鏡が考えられます。このようなものと組み合わせて、マイクロパーツの深堀ができるような露光・加工装置を実現できないかと検討が進んでいます。ただ、キャピラリーオプティクスは日本では作れず、アメリカのベンチャー企業に頼ることになります。

最近ではマイクロマシンやナノテクノロジーが注目されてきており、このようなマイクロパーツの需要も発生してきています。

ニュースバル放射光を使って、軟X線による直接微細加工の研究も進められています。さらに、物質の表面に放射光を照射すると光励起反応により、表面の組成・構造などが変化するために、屈折率や親水性などの物性が変化する現象を利用して、光導波路技術や機能性素材の表面改質研究などが行われています。しかし、研究の後、どうやって製造の現場で実用化するかが課題となっています。実用的光源の開発が課題です。つまり、放射光は研究用として素晴らしい光源ですが、産業に応用するためには大きすぎますから、これらの研究成果を製造ラインに組み込めるような光源で実現することが求められています。望月先生の研究室ではレーザープラズマ光源はそのような光源のひとつとして位置づけられています。

SU-8 レジスト構造体

Ni 金型構造体

X線を発生させるためのチャンバー

クライオジェニックターゲットを用いたレーザープラズマX線発生装置用Nd:YAG スラプレーザーシステムの光学系

新光源の開発

―未来のためにも過去のためにも―

新光源の開発では、放射光そのものと、それを応用した新光源の開発に取り組んでいます。

この新光源の一つにγ線ビームがあります。これまでのγ線利用は放射性物質からの崩壊γ線を用いていましたから、ランプのようにあらゆる方向に放射されていました。また、γ線のエネルギーは用いる放射性物質により決まり、数MeVのγ線に制限されていました。一方、電子蓄積リングの高エネルギー電子にレーザー光を衝突させることにより、エネルギーの揃ったγ線がビームとして発生させることができます。最近のレーザー装置の性能向上によりこれを利用できることが検証されてきました。ニュースバルで周回している電子ビームにレーザーを正面衝突させると、特殊相対論のローレンツ収縮効果によって逆コンプトンガンマ線は電子の方向に跳ね返され数千万倍ものエネルギーを電子から受け取るのです。注)

注):4×γ^2倍となります。電子エネルギー1.5GeV(γ=2931)で3400万倍、1GeV(γ=1955)で1500万倍。ここで使っている、γは電子のローレンツファクター。電子が静止質量の何倍の重さになっているかの指標。電子エネルギーに比例する。

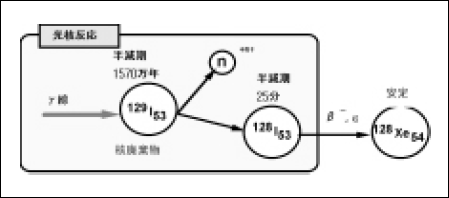

このビームの応用とし、原子炉で発生する核廃棄物に照射することによって、核変換を引き起こし、半減期が数千万年のものを数十分にしてしまうという応用が考えられています。この技術は、原子力発電などで大量に核廃棄物を排出する日本にとって、必要不可欠なものとなりそうです。これは、(財)レーザー技術総合研究所との共同研究として、基礎研究を開始しています。また、γ線CTとして、非常に分厚い鋼材を透過して見るという応用も考えられます。現在は5cmの金を透過することが確認されています。これらの実験には1~1.5GeVの放射光施設であるニュースバルがエネルギー的に最も適しています。

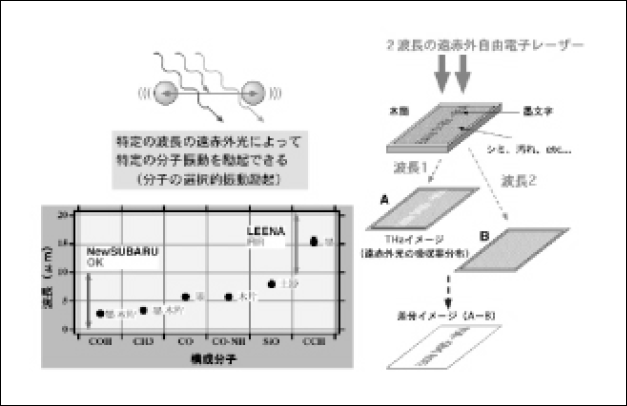

一方、長い波長として遠赤外線と電波の間にテラHz領域という帯域があります。この領域は研究に使える十分な強度の光源がないため、ほとんど研究されていません。そこで小型のライナックを使用して、遠赤外領域のスペクトルを発生できる自由電子レーザーを使った研究を行っています。これを応用すると、ある特定の分子だけに強いビームを吸収させることができます。応用として、奈良時代頃に使われた木簡に書かれた墨の分子や水の分子に特異的に吸収される波長でスキャンすれば、もっと鮮明に内容を読みとることができます。見たいものの分子に波長を合わせてやれば、優れたイメージング装置になると考えられています。また、DNAの解析にも利用できると期待されています。

レーザーコンプトン散乱によるγ線発生の原理

γ線照射による核変換で核廃棄物半減期が激減

γ線照射による核変換で核廃棄物半減期が激減

人のやらないことをやれ

望月先生は、研究に対する取り組み方について「研究開発で重要なことは、オリジナルの技術をやってみることです。『使い物にならない技術では困る』という人がいますが、これではオリジナルの技術が出てきません。なるかならないか最初から判っていれば研究ではありません。自分達が研究したものより他の技術が良いとなれば、必要ならお金を出してそれを買えばいいのです。その代わり、もっと別のことを研究することに時間を使えばいいと思います。だから私は特許が取れないような研究はしません。」と、語られました。

この考え方は、学生への教育方針にも活かされています。「相手を見て見合った仕事を任せなければいけませんが、理想を言えばパイオニア的な仕事をやるような、チャレンジング的な考え方で仕事をして欲しいのです。しかし、そうするとつい厳しくなってしまい、問題も起こってしまいます。だから、自主性に配慮して、その人の仕事を守ってあげるようにしています。よく学生にこういいます。『ここに大学院生として勉強していることは、非常に貴重なことです。税金を払っている人が沢山いるのです。そう思って毎日を有効に過ごして欲しい』。学生の親が支払った授業料の何十倍もの税金がここで使われているのです。

この研究室では教員が大学院工学研究科にも所属しているのですが、私の指導の方法は自分では理学部的ではと思っています。私が理学部で育ちましたから。恩師の受け売りですが、大学院生の指導の基本はエリート教育だと思います。つまり学生大将を育てることです。一家を構える(独自な仕事を築く)というプライドをもって欲しいのです。学生だけど大将として扱うのです。他人の後ろについて、仲良く行く兵隊を育てる所ではありません。日本のこれからの流れを見ると、キ―ワードは「国際化」です。国際社会の中で生きていかなければ行けませんから、兵隊ではダメです。でもその人にあった指導をしてあげなければなりませんから、早くその素質・才能に気づき、それなりの指導をしてあげることが私の指針です。」

常に新しいことに挑戦し、フロンティア精神を持って研究を続ける望月研究室からは、未来を切り開く多くの技術が誕生するに違いありません。

望月教授と研究室のみなさん

プロフィール

望月孝晏(もちづき たかやす)

姫路工業大学 高度産業科学研究所所長

光・量子科学技術部門光科学技術分野教授

理学博士

- <略歴>

-

1945年 東京都生まれ

1968年 東京大学理学部物理学科卒業

1973年 東京大学大学院理学研究科博士課程物理学専攻修了 理学博士

1973年 西ドイツ ベルリン、ハーンマイトナー原子核研究所客員研究員

1975年 大阪大学工学部助手

1978年 大阪大学レーザー核融合研究センター助教授

1984年 大阪大学レーザー核融合研究センター教授

1987年 HOYA株式会社 理事 レーザー研究所長

1988年 HOYA株式会社 取締役 オプトロニクス事業部長

1994年 姫路工業大学高度産業科学技術研究所 教授

2003年 姫路工業大学高度産業科学技術研究所 所長(現在に至る) - 所属学会

- 応用物理学会、レーザー学会、放射光学会、SPIE

- 研究業績(研究テーマ)

- 原子・分子の電荷移動衝突素過程の研究、レーザーウラン同位体分離、レーザー爆縮核融合、レーザープラズマX線、高出力固体スラブレーザー、レーザー微細加工装置の開発、自由電子レーザー、Ni-W電析合金の生成と微小構 造体への応用、レーザーコンプトンγ線など。

- 最近の著書・論文

-

1)“Propagation characteristics of a diffracted M2 beam”S. Amano and T. Mochizuki Applied Optics, 42,6325-6331(2002).

2)“Generation of Femtosecond Soft X-ray Pulse by Interaction between Laser and Electron beam in an Electron Storage Ring”T.Inoue, S.Miyamoto, S. Amano, T. Mochizuki and M.Yatsuzuka The Review of Laser Engineering, 30, 531-537(2002).

3)“Enhanced Quantum Efficiency of Photocathode under High Electric Field” T .Inoue, S.Miyamoto, S.Amano,M.Yatsuzuka and T.Mochizuki Jpn. J. Appl. Phys., 41, 7402-7406(2002).

4)“Design of Laser-Excited Needle-RFGun”T.Inoue , S.Miyamoto, S.Amano, M.Yatsuzuka and T.Mochizuki Jpn. J. Appl. Phys., 42,311-317(2003). - 著書

-

1)“スラブレーザー 研究開発の現状と展望”,レーザー技術総合研究所刊、1994.11

2)“レーザーと現在社会”-レーザーが開く新技術への展望―第6章執筆、コロナ社発行、(財)レーザー技術総合研究所編、2002,10 - 《お問い合わせ先》

-

姫路工業大学 高度産業科学研究所

〒678-1205

兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目1番2号

兵庫県立先端科学技術支援センター内

TEL:0791-58-0249(代表)

FAX:0791-58-0242

E-mail:motizuki@lasti.himeji-tech.ac.jp

姫路工業大学 高度産業科学研究所

光・量子科学技術部門光科学技術分野研究室2003年度メンバー

教授1名 助教授1名 助手1名

ポスドク2名 大学院生3名