光技術情報誌「ライトエッジ」No.10(1997年6月)

第4章 情報機器用光源の現状と動向

4. 情報機器用光源の現状と動向

4.1 冷陰極蛍光ランプ

4.1.1 構造・特性・用途例

冷陰極蛍光ランプは、フラットベッドスキャナを主とした市場では、ごく一般的なランプである。その理由は、電源を含めた価格が低い割に、光量が高いためである。

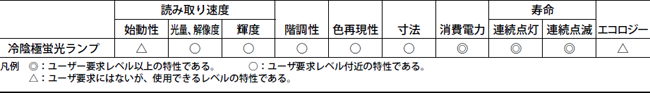

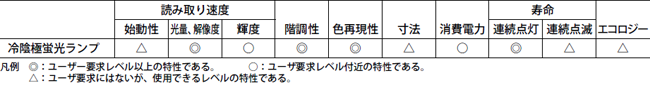

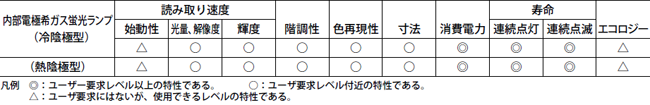

冷陰極蛍光ランプの特徴とスキャナから見た要求項目を表4-1に示す。冷陰極蛍光ランプは、読み取り速度に対して重要となる光量については、熱陰極蛍光ランプに比べ低くなるが、寸法の点では、ステムの構成が熱陰極のフレアステムと異なりビーズステムのため非発光部が短くできる。その他寿命の点では、熱陰極動作でなく冷陰極動作のため、毎回の点灯後、電極の動作温度に達するまでの時間が不要なため点滅点灯に強い。またランプの構造も、回路構成も簡単であるため、他のランプに比べ全体に低価格に構成できることが特徴である。その他の特性は、冷陰極蛍光ランプのみに特徴的なことではなく、いずれの蛍光ランプでも可能である。実際に使用されている機種は、例として、大日本スクリーン製GENASCANやlinotypehell製SAPHIR、ニコンScan Touch 110、台湾スキャナメーカ製のものなどがある。用途としては、製版用の高級機と低価格機に二分されている。

表4-1 読み取り機器から見た冷陰極蛍光ランプの特性

以下に冷陰極蛍光ランプの構造・特性について記述する。

(1)構造

冷陰極蛍光ランプの構造を、図4-1に示す。バルブは、硬質または軟質ガラスで構成されており、内部に蛍光体が塗布されている。この蛍光体は、近年では、3波長希土類蛍光体が一般的である。電極は、各社工夫されているが冷陰極の場合は、金属ないし金属表面に処理を加えたものが多い。有効発光長は、各メーカによって異なり、電極構造やシール部の長さを短くすることによってある程度伸ばすことができるが、必要とする輝度のレベルに達するランプ軸方向での位置はあまり差がないのが現状である。

管径は、読み取り用として、Φ2.0~Φ6mm付近まで使用されているのが現状であり、液晶バックライトで見られるような細管化は、必ずしも顕著な傾向ではない。

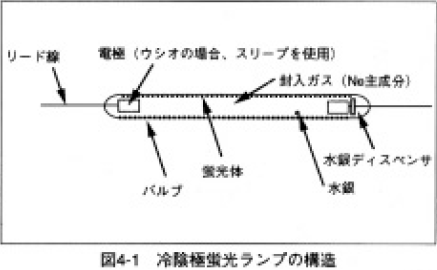

(2)輝度と発光効率

図4-2に全光束、輝度の管径依存性をまとめた。発光効率は、管径が細くなるほど同一電流(5mA)では、内径Φ1.6mmまでは上昇傾向にある。これは、バルブ温度が最適動作温度により近づいているためである。ランプの輝度は、発光面積が狭くなるに従って全光束が上昇するため管径が細くなるにつれて増大する。1)

冷陰極蛍光ランプの場合、発光効率は、40lm/W(条件:全長260mm、色温度6500K、管径Φ3.0mm)で、熱陰極蛍光ランプの60lm/Wに比べれば低い。しかし、冷陰極蛍光ランプの主流は、細管(Φ4.1~Φ2.0)であることから、光の利用効率という点では、好ましい。また、上記条件の場合の消費電力は、2.8W程度である。

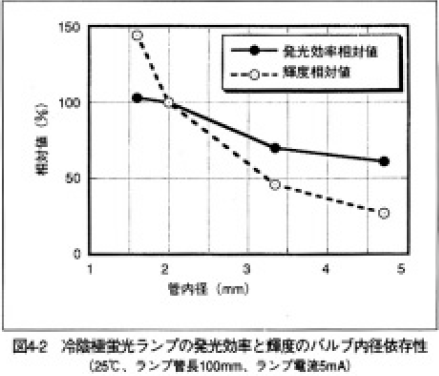

(3)輝度の温度依存性

図4-3に冷陰極蛍光ランプ輝度の温度依存性の一例として、バルブ外径Φ2.6mmの冷陰極蛍光ランプのデータを示した。冷陰極蛍光ランプは、水銀の蒸気圧によって輝度が変化するため、輝度はまた周囲の温度に大きく依存する。定格電流5mAにおいては、通常の熱陰極蛍光ランプと同様、30~40°Cで最大の輝度となる。

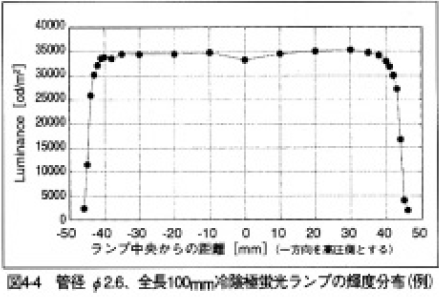

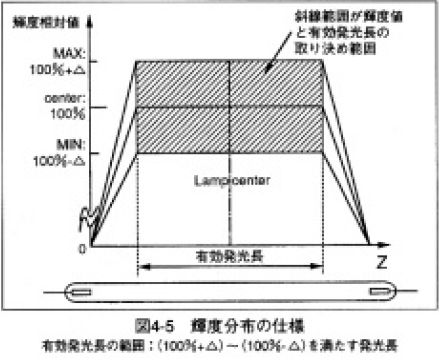

厚みの分布を完全に均一にできていないために生じる現象である。しかし輝度の均一度は、年々よくなってきており、細管(Φ2クラス)においても、以前のΦ4クラスのレベルに到達している。一例を図4-4に示す。また、実際の輝度均一度の取り決めの際に使用する範囲の決め方を図4-5に示す。通常、この取り決め方は、中央輝度の、何%~何%の範囲が何mmである(例えば、80~120%の範囲が220mm)といった取り決めを行う。この範囲での輝度分布の変化は滑らかであることと、経時変化がないことが前提である。これは、輝度分布(実際はCCD面上での照度分布)の補正を組み込み時に行うため、わずかな位置ズレで、大幅な信号レベルの差を生じたり、点灯時間によって輝度分布が変わることで初期の補正値が使えなくなるためである。実際、ほとんどのランプでは、こういった現象は生じない。むしろセット時の位置ズレ防止が重要である。

輝度の周囲温度依存性があることは、スキャナの要求特性から見ると好ましくない。この点については、スキャナにおいて、ランプをヒータで予熱するか、光量のフィードバックをかけるなどの方法で対応している。

(4)輝度分布

ランプの輝度分布は、軸方向の位置によってある程度のバラツキがある。これは、蛍光体の塗布厚みの分布を完全に均一にできていないために生じる現象である。しかし輝度の均一度は、年々よくなってきており、細管(Φ2クラス)においても、以前のΦ4クラスのレベルに到達している。一例を図4-4に示す。また、実際の輝度均一度の取り決めの際に使用する範囲の決め方を図4-5に示す。通常、この取り決め方は、中央輝度の、何%~何%の範囲が何mmである(例えば、80~120%の範囲が220mm)といった取り決めを行う。この範囲での輝度分布の変化は滑らかであることと、経時変化がないことが前提である。これは、輝度分布(実際はCCD面上での照度分布)の補正を組み込み時に行うため、わずかな位置ズレで、大幅な信号レベルの差を生じたり、点灯時間によって輝度分布が変わることで初期の補正値が使えなくなるためである。実際、ほとんどのランプでは、こういった現象は生じない。むしろセット時の位置ズレ防止が重要である。

(5)分光分布

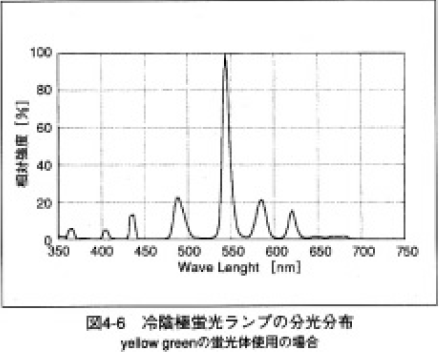

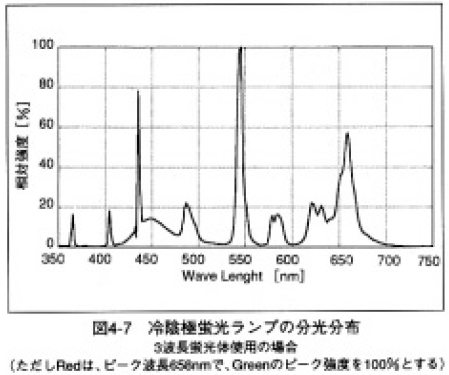

冷陰極蛍光ランプでは、モノクロの画像を読み取る場合、多くは、図4-6に示すような分光分布のyellow greenの蛍光体を用いる。これに対して、カラースキャナに冷陰極蛍光ランプを用いた場合、図4-7に示すような3波長蛍光体を用いた分光分布とする場合が多い。一部では、連続スペクトルの蛍光体(Halo Phosphate)を用いることがある。蛍光ランプの場合、ハロゲンランプとは異なり、Red, Green, Blue を発光する蛍光体を混合して分光分布の調整を行えるため、色バランスの点では、フレキシブルな対応がとれる。特に、Blueの光の強度不足は生じにくい。

(6)フリッカ

フリッカは、画像の読み取りの場合に、読み込んだ画像の縞や斑点などとして現れる。

この点では、放電ランプの中では、冷陰極蛍光ランプは、安定しておりあまり問題にならない。ただし、低温下(例えば、10°C以下)では、水銀蒸気圧が低いため、バッファガスとして封入されている希ガスの放電で移動縞を生じることがまれにある。2)

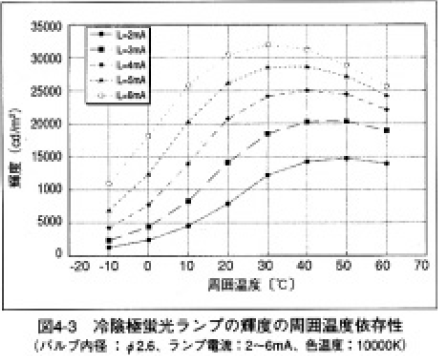

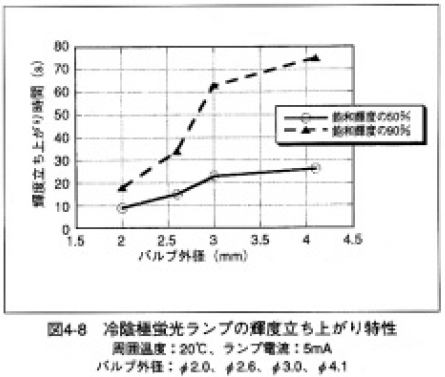

(7)輝度立ち上がり特性

また、図4-8に輝度立ち上がりの管径依存性をまとめた。輝度立ち上がりは、ランプの熱容量とランプ入力、熱損失から決まる。このため、細管ほどランプの熱容量は減少し、ランプ入力と熱損失はほぼ変わらないため、立ち上がり時間は短くなる。

輝度立ち上がりとは別に、放電開始の遅れ(以下、始動遅れ)については、特に、低照度下で顕著になる。これは通常、暗黒始動遅れと呼ばれている。冷陰極蛍光ランプは、暗黒下においては、構造的に放電の種となる電子を放電空間内に生成しにくい。このため、対策として、補助光源を用いたり、蛍光体に添加物を加えたり、電極の構造を変えるなどの工夫が行われている。

(8)寿命

冷陰極蛍光ランプの寿命は、以下のいずれかにいたった場合である。

- i)輝度の初期値を100%として輝度維持率が一定レベル以下になった場合

(水銀切れを生じた場合もこれに含まれる) - ii)ランプの始動電圧が一定のレベル以上となってランプの始動ができなくなった場合

ほとんどの場合、i)により寿命になる。冷陰極蛍光ランプは、熱陰極蛍光ランプと異なり、フィラメントを持たず、したがって、点灯中は、冷陰極動作のみである。このため、点滅に対しては強く、点滅寿命は、通常の点滅モードで、100,000回以上である。この際の輝度維持率は、ほぼ積算点灯時間のみに依存する。

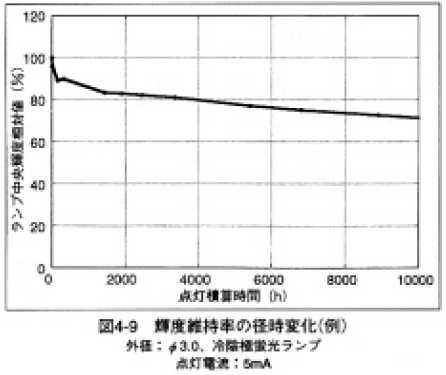

輝度維持率の一例を図4-9に示す。輝度維持率は、色温度や色度の値によって変化する。一般に色温度が高いほど輝度維持率は早く低下する。これは、Blueの蛍光体の劣化が早いためにその配合比が大きい色温度の高い領域では輝度の劣化が早くなってしまうためである。また、輝度維持率には、Greenの蛍光体の発光強度の減衰が最も影響する。(視感度曲線は、Greenの位置でピークとなるためである。)

輝度劣化は、蛍光体の紫外線や水銀による劣化などにより引き起こされる。3波長蛍光体においては、特にBlue の劣化が激しく、Green、Redの順に緩やかになる。これは、蛍光体個々の特性によって引き起こされる。実際のスキャナでは、CCDから見た発光色Red、Green、Blue の各領域での発光強度変化は、そのまま色の変化となって現れる。このため、ランプへの要求としては、これらRed、Green、Blueの各領域での発光強度変化をできるだけ抑えることである。具体的には、色再現性を下げない範囲内において、強度の劣化の少ない蛍光体を用いることである。例えば、冷陰極蛍光ランプの場合、Blueは(SrCaBa)5(PO4)3Cl:Eu、GreenはLaPO4:Ce、Tb、Redは、Y2O3:Euを用いると劣化は少なくなり色再現性も実使用上問題ない範囲となる。(ただし、色再現性については、CCDなどの特性によって大きく変わることがある。)

(9)耐振性

フラットベッドスキャナでは、耐振性(耐衝撃性、耐振動性)について、複写機ほどではないが、注意が必要である。この点について、冷陰極蛍光ランプは、熱陰極蛍光ランプに比べ構造の単純さもあって、特に問題とならない。

(10)寸法・外観

読み取り機器についても、小型化が迫られており、ランプでは、非発光部の短縮や露光ユニットの小型化が求められている。冷陰極蛍光ランプは、非発光部は、電極寸法とシール部寸法、電流導入部寸法で構成される。このうち電極寸法は、ランプに流す電流と保証寿命でほぼ決まる。また、シール部は、完全に空気を入れないための強度が必要であり、最近では、硬質ガラスを用いる場合が多い。シール部長さとしては、最低でも1mmは必要である。電流導入部は、ランプのリード線と電線を接続した部分で、ある程度の半田付けやカシメを行う長さを必要とする。実効的に有効発光長を伸ばし、非発光部をゼロに近づけるためには、ランプ形状として電極部を曲げてしまうなどの方法がある。

寿命を通して、ランプ端部の黒化を抑えることでも、非発光部の短縮に有効である。

4.1.2 特性変化と注意事項

冷陰極蛍光ランプを読み取り機器に組み込んで、使用する場合にランプ単体と比べ、特性上の変化がおこる。ランプのセット方法によっては、当初、目的とした特性を引き出せないこともあり、ランプセット方法は、読み取り機器に関してランプ単体での特性に匹敵する重要なポイントである。以下に、冷陰極蛍光ランプを読み取り機器にセットする際のポイントと、ランプ特性への影響を記述する。

(1)極性

冷陰極蛍光ランプは、図4-1に示す構造であるためセットの際に、高電圧側、低電圧側の極性を把握してセットする必要はない。

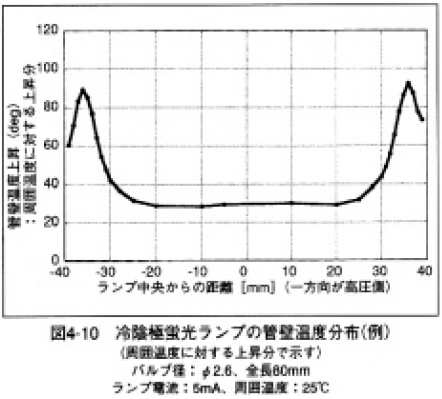

(2)冷陰極蛍光ランプの最冷点の温度制御

冷陰極蛍光ランプの動作時の管壁温度分布を図4-10に示す。ランプ動作中最も温度の低い部分を最冷点という。冷陰極蛍光ランプの動作時の最冷点は、発光部である。このため、蛍光ランプの放電空間内の水銀蒸気圧は、発光部の温度で決まり、したがって光出力は、最冷点である発光部の温度に依存する。

最冷点の温度が下がると、輝度の周囲温度依存性で見ると、輝度の最大値が低温側にシフトすることになる。

冷陰極蛍光ランプの室温での光出力を下げないようにするには、ランプの管壁温度の高い部分、すなわち、ランプの両端部分で保持するようにする。

(3)冷陰極蛍光ランプのセット時の輝度立ち上がり

冷陰極蛍光ランプの消費電力は、Φ3全長260mmでは2.8Wであり、他の読み取り機器の光源に比べても消費電力は、少ない。このため、ランプへの熱接触や周囲の部品の熱容量が大きくなることで、ランプの温度上昇の時間と、水銀蒸気圧平衡に達する時間が長くなり、輝度の立ち上がり時間がランプ単体の場合(ランプに熱接触がリード線部のみ)に比べ長くな。

輝度立ち上がり時間をランプ単体の状態に近づけるためには、読み取り機器(特に光学ユニット部分の部品)をランプへ熱接触させる温度を下げると同時に、光学ユニットの熱容量を下げることが重要である。これは、ランプとの間の断熱をとることでも実現できる。

(4)冷陰極蛍光ランプの暗黒始動遅れ

4.1.1でも述べたように、冷陰極蛍光ランプは、暗黒始動遅れを生じることがある。ある程度の周囲照度(0.1 lx以上)を確保することで、暗黒始動遅れはなくすことができる。具体的には、yellow greenの発光ダイオード(LED)を補助光源に使用するなどの方法がある。特にフィルムスキャナなどのように、ランプ始動時に完全に暗黒に近い状態で使用する場合は、LEDは必須である。

(5)冷陰極蛍光ランプの高周波リーク

冷陰極蛍光ランプは、高周波点灯(約40kHz付近の場合が多い)するため、電源(インバータ)からランプへ電力を供給する電線やランプ自体からも付近の金属部分に対して容量結合によって高周波の漏れを生じる。これを極力小さくすることで、必要とする電力を効率よくランプへ供給できる。具体的には、ランプとインバータ間の配線距離を極力短くすること、金属部分との距離をできるだけとることで対応することになる。

ただし、始動電圧を下げる場合、ランプの管壁に金属テープや金属ミラーなどを、ランプの低電圧側と同電位の導電部分がランプの高圧側電極に近くなるように設置することがある。この場合、ランプに流れる電流が、容量結合を生じて導電部に流れる分(漏洩電流)だけ減少するので、ランプの輝度を設計通りに保つには、漏洩電流分の補正を行う。

(6)冷陰極蛍光ランプのリード線加工

冷陰極蛍光ランプのリード線は、シール部を介してランプ電極部とつながっている(図4-1)。ランプを機器にセット時、このリード線を曲げ加工するときは、シール部へ力が直接加わる恐れがある。

シール部は、金属線とガラスを封着している部分で、もともと機械強度の異なる材料を接合しているため、強度的に他の部分より弱い。このため、シール部に力が直接加わらないように、曲げ加工の際に、シール部から1?程度は、力をかけず直線の状態を保つようにすることが重要である。

4.1.3 技術動向

読み取り機器用の冷陰極蛍光ランプの技術動向について、以下に記述する。

(1)輝度と発光効率

読み取り機器の原稿面での照度を更に上げることは、原稿の読み取り速度ないし解像度を上げる必要条件である。冷陰極蛍光ランプの特性に置き換えると、輝度または、全光束を増やすことで対応する。光学系で狭い幅の照射で十分であれば、ランプの細管化は、原稿面照度の向上には有効である。一方、全光束を向上させるには、ランプをある程度の太さにとどめて(Φ4以上)、ランプ電力を増やす方法がある。いずれの方式が主流になるのかは一概には言えないが、対象機種によって使い分けられることになろう。

冷陰極蛍光ランプは、消費電力としては少ないものの、機器の動向として省電力の流れにあることは間違いない。

具体的には、ランプとインバータの組み合わせとしての省電力を目指すことになる。

ランプの動作時の電力を下げるには、冷陰極の電極損失が多いため、これを下げることが最も有効である。これは、陰極降下電圧が低くなる物質を用いることで改善される。バックライト用の冷陰極蛍光ランプでは、ある程度開発が進んでいる。

また、インバータの効率を上げるには、特に、トランスの損失を下げることが有効である。このためには、ランプの始動電圧を下げる工夫が必要である。前述の、冷陰極の電極損失を下げる方策は、始動電圧の改善にもある程度有効である。

4.2.2で述べた方法として、ランプの低圧側と同電位の導電部分をランプの高圧側電極に近いところに置くことは、有効である。

今後、冷陰極蛍光ランプの省電力について、更に技術開発が進むものと考えている。

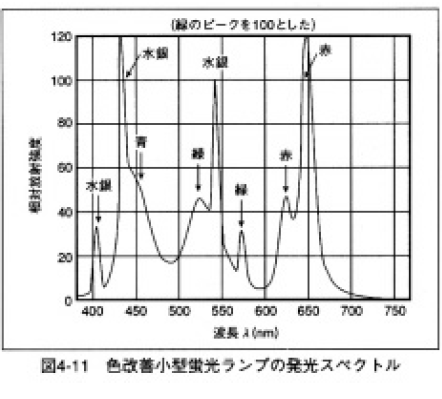

(2)色再現性

4.1.1で述べた分光分布の場合、CCDの分光感度曲線とは、必ずしもよい一致を示しているわけではない。特に、BlueとGreenの感度曲線の重なり領域と、GreenとRedの感度曲線の重なり領域にも発光があり、この領域の光はいずれの色にも認識されてしまい、色再現性としては好ましくない。

分光分布としては、この感度曲線の重なり領域を避けて、蛍光体を選択した方が望ましい。現在入手できる蛍光体で、この目的に近いものとしては、図4-11に示す組み合わせがある。ただし、発光効率が低いため、特に色再現性を必要とする用途に限って使用することが望ましい。

(3)輝度立ち上がり

冷陰極蛍光ランプの輝度立ち上がりを早くすることは、ランプ単体では、(1)で述べた細管化または、ランプ入力を増やすことで対応できる。

これ以外には、光学ユニットに組み込む際に、ランプとの断熱をとる方策や、光学ユニットにヒータを取り付けて予めランプの温度を上げておき、輝度立ち上がりを早くする方法がある。

(4)寿命

後述するエコロジーとも関係して、ランプ1本の寿命を極力伸ばすことは、重要である。

方策としては、構成材料によって分けられる。蛍光体は、水銀や紫外線による劣化を極力抑えられる材料の開発が必要である。また、電極材料は、耐スパッタ性の高い材料にすることで、黒化や、水銀の消耗を減少させることが必要である。

(5)寸法、外観

読み取り機器のサイズを小さくすることは、省スペースの点や移送の効率化の点で有効である。

光源の側では、4.1.1で述べた、非発光部を曲げるなどして、軸方向の無駄な部分を省くことや、光学ユニットでの軸方向の短縮が重要となろう。

(6)エコロジー

冷陰極蛍光ランプの使用中と使用後の両者で、重要となる。

使用中は、(1)で述べた省電力と(4)の寿命が主である。

使用後は、構成材料の環境への影響が重要である。特に水銀の回収は、ランプの交換を容易にでき、機器ないしランプの回収完全に行うことができれば、比較的容易となろう(予め、分解しやすい機器構成にしておくことも重要である)。

(田川幸治)

4.2 熱陰極蛍光ランプ3)

4.2.1 構造・特性・用途例

熱陰極蛍光ランプは、コピー機の一部とフラットベッドスキャナの市場で、一般的な光源である。

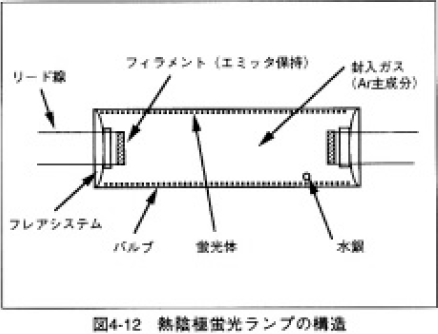

熱陰極蛍光ランプは、ランプの発光効率が高く、光出力も高いことが特徴である。熱陰極蛍光ランプの特徴とスキャナから見た要求項目を表4-2に示す。熱陰極蛍光ランプは、読み取り速度に対して重要となる光量については、蛍光ランプの中で最も高いが、非発光部寸法では、多くの場合シール部にフレアステムを用いるため冷陰極などに比べ長くなってしまう。また、寿命の点では、点灯開始時に、冷陰極動作から熱陰極動作に移行するプロセスを含んでいるために、点滅点灯においては、冷陰極蛍光ランプに比べて短くなる。またランプの構造は、フィラメントの予熱回路が必要なため、冷陰極蛍光ランプの点灯回路に比べて、複雑で高価である。熱陰極蛍光ランプは、従来のゼログラフィ方式の複写機の露光光源として主に用いられていた。現在スキャナで使用されている機種は、ヒューレット・パッカード社のScanJet4Cなどが代表的な例である。

以下に熱陰極蛍光ランプの構造・特性について記述する。

表4-2 読み取り機器から見た熱陰極蛍光ランプの特性

(1)構造

熱陰極蛍光ランプの構造を、図4-12に示す。バルブは、ソーダライムガラスまたは軟質ガラスで構成されており、内部に蛍光体が塗布されている。この蛍光体は、近年では、3波長希土類蛍光体が一般的である。電極は、フィラメント(二重ないし三重コイル)にエミッタ((BaSrCa)O+ZrO2)を保持させた構造である。有効発光長は、各メーカによって異なり、一部では、シール部にボタンステムの使用などを行っている。管径は、読み取り用として、Φ8~Φ25付近までが主流である。細管化は、フィラメント方向をランプの軸方向に平行にするなどの構造によってある程度は可能であるが、現在Φ6程度までにとどまっている。

(2)輝度と発光効率

熱陰極蛍光ランプの発光効率は、蛍光ランプの中で最も高く60lm/W(条件:全長260mm、色温度6500K、管径Φ15mm)である。また、熱陰極動作のため、ランプへの入力を上げやすく光出力は、蛍光ランプ中で最も高い。

輝度は、細管化が困難なため、冷陰極蛍光ランプのΦ3のレベルである。

(3)輝度分布

ランプの輝度分布は、熱陰極蛍光ランプの場合も冷陰極蛍光ランプと同様のバラツキがある。読み取り機器用の熱陰極蛍光ランプの多くは、アパーチャを形成しており、光照射の指向性を高めている。このため、ランプセットの際の光出射方向の調整に注意が必要である。

(4)分光分布

分光分布は、冷陰極蛍光ランプと同じ蛍光体を用いているため、大きな違いはない。

ただし、始動時に封入されている希ガス(Arなど)の赤外部の発光スペクトルの強度が強いため、取り扱いに注意が必要である。

(5)フリッカ

熱陰極蛍光ランプの場合、放電電流が冷陰極蛍光ランプに比べ大きいため、低温下(例えば、10°C以下)での移動縞は、発生しにくい。

(6)輝度立ち上がり特性

熱陰極蛍光ランプは、(2)でも述べたように、ランプへの入力を上げやすいため、熱平衡に達する時間が短く、輝度立ち上がりは、冷陰極蛍光ランプに比べ早い。

始動時に、フィラメントを予熱する際に、熱電子を放出するため、暗黒下での始動遅れは、生じない。

(7)寿命

熱陰極蛍光ランプの寿命は、以下のいずれかにいたった場合である。

- i)輝度の初期値を100%として輝度維持率が一定レベル以下になった場合

(水銀切れを生じた場合もこれに含まれる) - ii)電極が熱陰極を維持できなくなった場合(エミッタが消耗しつくした場合)

- iii)ランプの始動電圧が一定のレベル以上となってランプの始動ができなくなった場合

ほとんどの場合、i)またはii)により寿命になる。

読み取り機器では、しばしば用いられる点滅点灯は、エミッタの消耗を加速的に早め、このため、フィラメントを予熱するなどして寿命を伸ばす工夫が行われている。点滅点灯の際の輝度維持率は、ほぼ積算点灯時間のみに依存する。

各蛍光体の劣化特性は、冷陰極蛍光ランプの場合と同じため省略する。

(8)耐振性

熱陰極蛍光ランプは、フィラメントを持っているため、振動や衝撃に対しては、冷陰極蛍光ランプより構造的に弱い。ただし、実使用上は問題にならないレベルである。

(9)寸法・外観

熱陰極蛍光ランプは、特にシール部(ステム部分)の寸法が大きく非発光部を長くする原因になっている。このため、一部では、シール部の短くできるボタンステムを使用するなどの例がある。また、ランプ端部の黒化を抑えるために、フィラメントの周囲にスリーブ状のカバーを設ける例もある。

4.2.2 特性変化と注意事項

熱陰極蛍光ランプを読み取り機器に組み込んで、使用する場合に冷陰極蛍光ランプと同様に特性的な変化が起こる。ランプセット方法は、4.1.1でも述べたように、読み取り機器に関してランプ単体での特性に匹敵する重要なポイントである。以下に、冷陰極蛍光ランプとの相違点に注意しながら、熱陰極蛍光ランプを読み取り機器にセットする際のポイントと、ランプ特性への影響を記述する。

(1)極性

熱陰極蛍光ランプは図4-12に示す構造であるため、セットの際に高電圧側と低電圧側おのおのに、フィラメント予熱のためとランプへの放電電流の供給を兼ねた2本ずつのリード線を接続する。また、一部では、始動電圧を下げるための近接導体を用いる場合がある。

(2)熱陰極蛍光ランプの最冷点の温度制御

熱陰極蛍光ランプは、ランプの放電電流が多いため、電極部の電力損失が大きく、ランプ端部の温度が発光部に比べて高くなっている。このため熱陰極蛍光ランプの室温での光出力を下げないようにするには、ランプの管壁温度の高い部分、すなわち、ランプの両端部分で保持することになる。

(3)熱陰極蛍光ランプのセット時の輝度立ち上がり

この点は、熱陰極蛍光ランプでも、基本的に冷陰極蛍光ランプの場合と同じである。

(4)熱陰極蛍光ランプの暗黒始動遅れ

4.2.1(7)で述べたように、熱陰極蛍光ランプではフィラメントを予熱するので、暗黒始動遅れは発生しない。

(5)熱陰極蛍光ランプの高周波リーク

熱陰極蛍光ランプは、ランプ電圧が低く放電電流が多いため、始動後の高周波リークは、冷陰極蛍光ランプに比べ問題が少ない。ただし、始動時は、冷陰極動作から始まるので、高周波リークについてセット時に注意することは言うまでもない。

(6)熱陰極蛍光ランプのリード線加工

熱陰極蛍光ランプは、多くの場合、ソケットを付けた状態で出荷されるため、機器へのセットの際に、直接リード線を加工する必要がない。ただし、リード線を直接加工する場合は、冷陰極蛍光ランプと同じく、シール部に直接力が加わらないようにする工夫が必要となる。

4.2.3 技術動向

読み取り機器用の熱陰極蛍光ランプの技術動向について、以下に記述する。

(1)輝度と発光効率

熱陰極蛍光ランプは、光量アップのために、従来のバッファガスとして用いていたArの代わりに、Ar+Ne、Ar+Ne+Krなどに変えることで、出力の向上をはかっている。ただし、投入電力によっては、立ち上がり後の光量安定性が損なわれることがあり、最適領域での使用が重要である。

熱陰極蛍光ランプは、熱陰極動作を行うため、電極での損失は蛍光ランプ中で最も少ない。このため、発光効率を向上させるには、バッファガスと投入電力の最適化が重要である。また、細管化が可能になれば、原稿面照度を上げることができ、実効的な発光効率アップが可能になることも言うまでもない。

また、インバータの効率は、熱陰極蛍光ランプの場合、予熱電力を削減することや、始動電圧を下げることによってトランスの効率アップをはかることなどが主な改良点となる。

(2)色再現性

この点は、冷陰極蛍光ランプとほぼ同じである。

(3)輝度立ち上がり

熱陰極蛍光ランプの輝度立ち上がりを早くするために、ランプにヒータを取り付けることは、従来から行われている。最近の細管化は、従来よりも輝度立ち上がりに有利な方向であると言える。

(4)寿命

熱陰極蛍光ランプは、熱陰極動作をいかに長時間(多い点滅回数)維持できるかが重要である。方策としては、フィラメントを二重から三重にすることでエミッタの保持量を増やすこと、フィラメント周囲に金属スリーブを置くこと、バッファガスの圧力を上げてエミッタの消耗を抑えること、予熱電流を流すシーケンスを最適化する事などがある。

(5)寸法、外観

熱陰極蛍光ランプの場合、非発光部の中でもシール部の短縮が特に重要である。

方策として、ボタンステムの採用や、ソケット形状の工夫があげられる。

(6)エコロジー

この点は、冷陰極蛍光ランプと基本的に同じである。

(田川幸治)

4.3 セミホット蛍光ランプ

4.3.1 構造・特性・用途例

セミホット蛍光ランプは、読み取り機器のうち、フィルムスキャナを主とした市場で用いられているランプである。その理由は、熱陰極蛍光ランプに匹敵する発光効率と冷陰極蛍光ランプに匹敵する細管化により輝度が高いためである。

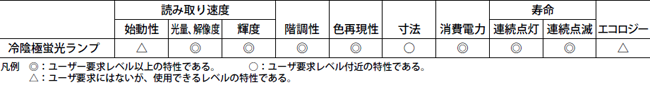

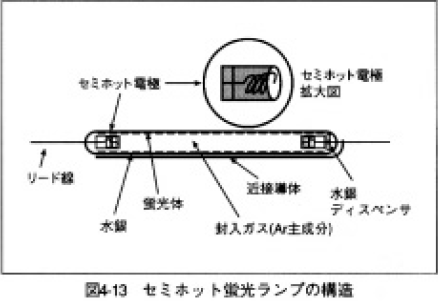

セミホット蛍光ランプの特徴とスキャナから見た要求項目を表4-3に示す。セミホット蛍光ランプは、読み取り速度に対して重要となる光量については、熱陰極蛍光ランプに比べ低くなるが、輝度は、細管化に対応できる(サンプルではΦ2.0)ため高くなる。寸法の点では、熱陰極のフレアステムに対し、ビーズステムのため非発光部が短くできる。一方、寿命の点では熱陰極動作のため、点滅点灯には冷陰極蛍光ランプほどは強くない(定格での点滅点灯で、20,000回保証)。またランプの構造は、ィラメントと近接導体を用いること以外は冷陰極蛍光ランプと同じくリード線は片側1本ずつで、基本点灯回路も冷陰極蛍光ランプと同じで簡単であるため、熱陰極蛍光ランプに比べ全体に低価格に構成できることが特徴である。その他の特性は、セミホット蛍光ランプのみに特徴的なことではなく、いずれの蛍光ランプでも可能である。実際に使用されている機種は、例として、ミノルタQuick Scan35と富士写真フィルムなどがある。用途としては、現時点では、フィルムスキャナのみである。

以下にセミホット蛍光ランプの構造・特性について記述する。

表4-3 読み取り機器から見たセミホット蛍光ランプの特性

(1)構造

セミホット蛍光ランプの構造を図4-13に示す。バルブは、硬質または軟質ガラスで構成されており、内部に蛍光体が塗布されている。この蛍光体は、近年では、3波長希土類蛍光体が一般的である。電極は、エミッタ((BaSrCa)O+ZrO2)を保持したフィラメントの根元をスリーブの片端に閉じて固定した構造である。この構造は、細管化に対応しやすく現在、Φ2.6の外径まで量産している。有効発光長は、熱陰極蛍光ランプに比べ短かく、この点では冷陰極蛍光ランプと同じである。管径は読み取り用として、Φ2.0~Φ6付近まで使用されているのが現状であり、液晶バックライトで見られるような細管化は、必ずしも顕著な傾向ではない。

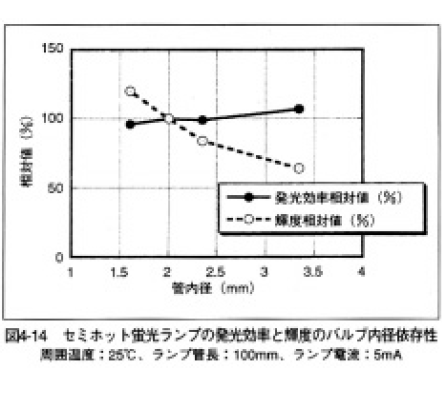

(2)輝度と発光効率

図4.14に輝度と発光効率の管径依存性をまとめた。ランプの輝度は、発光面積が狭くなる割には全光束が低下しないため、管径が細くなるにつれ増大する。

これに対し、発光効率は、管径が細くなるにつれてわずかに低下する。これは、バルブ温度が最適動作温度に比べ上昇するためである。

セミホット蛍光ランプの場合、発光効率は、60lm/W(条件:全長260mm、色温度6500K、管径Φ3.1mm)で、熱陰極蛍光ランプの 60lm/Wでほぼ同じである。しかし、セミホット蛍光ランプは、細管(Φ4.1~Φ2.0)に対応できることから、光の利用効率という点では、熱陰極蛍光ランプよりも好ましい。また、上記条件の場合の消費電力は、4.6W程度である。

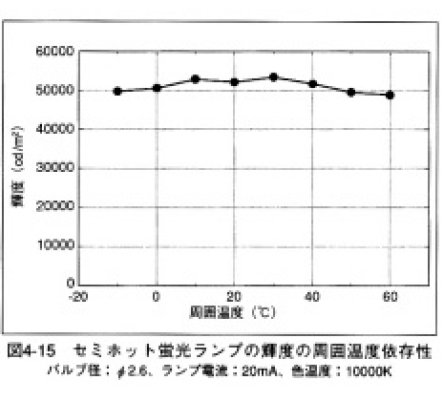

(3)輝度の温度依存性

図4-15にセミホット蛍光ランプの輝度の温度依存性の一例として、バルブ外径Φ2.6のセミホット蛍光ランプの定格ランプ電流20mA点灯の場合のデータを示した。セミホット蛍光ランプの中でも細管でランプ電流の大きなタイプ(例えばΦ2.6、ランプ電流20mAやΦ3.15、ランプ電流35mA)は、輝度の周囲温度依存性が水銀系の蛍光ランプとしては極端に少なく、-10°C~60°Cで、10%程度の幅に収まる。この輝度の周囲温度による変動の少なさは、スキャナの要求特性から見て好ましい。

この点が輝度の高さとともに、セミホット蛍光ランプの特徴の一つである。

(4)輝度分布

ランプの輝度分布は、ある程度のバラツキがある。これは、蛍光体の塗布厚みの分布を完全に均一にできていないために生じる現象であり、冷陰極蛍光ランプの場合と同じである。したがって輝度分布の保証は、冷陰極蛍光ランプの場合と同じである。この範囲での輝度分布の変化は滑らかであることと、経時変化がないことが前提である。セミホット蛍光ランプは、フィラメントをスリーブでカバーしているため、寿命未期まで端部黒化は少なく、輝度分布の経時変化は、ごく端部(約3mm程度)でのみ発生する。

(5)分光分布

セミホット蛍光ランプの分光分布は、基本的に冷陰極蛍光ランプと同じ蛍光体を用いるため、同じである。セミホット蛍光ランプの光出力は冷陰極蛍光ランプより定格で約2倍あるため、Blueの光量不足は、生じにくい。

(6)フリッカ

フリッカは、画像の読み取りの場合に、読み込んだ画像の縞や斑点などとして現れる。この点では、セミホット蛍光ランプは、放電ランプの中では安定しておりあまり問題にならない。ただし、冷陰極蛍光ランプと同様に低温下(例えば、-10°C以下)では、水銀蒸気圧が低いため、バッファガスとして封入されている希ガスの放電で移動縞を生じることがまれにある。2)

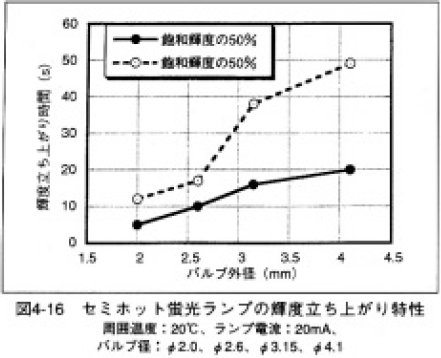

(7)輝度立ち上がり特性

また、図4-16にセミホット蛍光ランプの輝度立ち上がりの管径依存性をまとめた。輝度立ち上がりは、冷陰極蛍光ランプの場合と同じで、ランプの熱容量とランプ入力、熱損失から決まる。このうち、ランプの熱容量は細管ほど減少し、ランプ入力と熱損失はほぼ変わらないため、立ち上がり時間は短くなる。例えば、Φ2.0セミホット蛍光ランプでは、25°Cで、10s以内に飽和輝度の90%以上に達する。

輝度立ち上がりとは別に、放電開始の遅れ(以下、始動遅れ)については、特に、低照度下で顕著になることも冷陰極蛍光ランプと同じである。セミホット蛍光ランプは、フィラメントの予熱回路を持たないため、冷陰極蛍光ランプと同じように、暗黒下においては、構造的に放電の種となる電子を放電空間内に生成しにくい。このため、対策として補助光源を用いたり、近接導体を付けるなどの工夫が行われている。

(8)寿命

セミホット蛍光ランプの寿命は、以下のいずれかにいたった場合である。

- i)輝度の初期値を100%として輝度維持率が一定レベル以下になった場合

(水銀切れを生じた場合もこれに含まれる) - ii)ランプ電圧が一定の値を超えた場合

セミホット蛍光ランプは、熱陰極蛍光ランプと同様に、定常時は熱陰極動作を行う。電極のエミッタが消耗しつくすと熱陰極動作から冷陰極動作に移り陰極降下電圧が上昇する。この場合、ランプ電流は変化しないため、電極での損失は約6倍にもなり、管端部の電極部分の温度が急激に上昇し、破壊にいたる。これを防ぐために、後述の保護回路を取り付けておくことが必要である。 - iii)ランプの始動電圧が一定のレベル以上となってランプの始動ができなくなった場合

ほとんどの場合、i)またはii )により寿命になる。

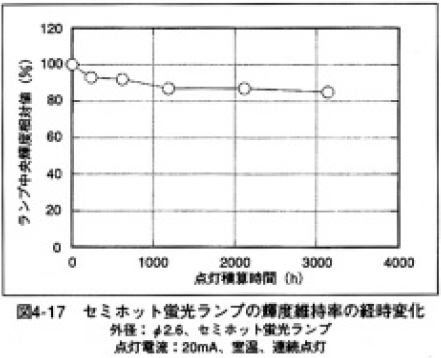

セミホット蛍光ランプは、熱陰極蛍光ランプと同様にフィラメントを持ち、点灯中は熱陰極動作を行なう。しかし、始動時は熱陰極蛍光ランプのようにフィラメント予熱を行わないため、最短でも数msの冷陰極動作を経て熱陰極動作に移行する。このため点滅に対しては、毎回の冷陰極動作時のエミッタのスパッタリングによる消耗が激しいため、点滅寿命は冷陰極蛍光ランプに比べれば短く、定格電力で約20,000回である。ただし、この際の輝度維持率は、積算点灯時間のみに依存する。輝度維持率の一例を図4-17に示す。セミホット蛍光ランプは、冷陰極蛍光ランプに比べて、輝度劣化は若干早いものの、定格入力の増加の割合ほど早くはない。輝度劣化の機構は、冷陰極蛍光ランプと同じである。したがって発光強度変化をできるだけ抑えることも同じように重要である。

(9)耐振性

フラットベッドスキャナやフィルムスキャナでは、耐振性(耐衝撃性、耐振動性)は一般に、複写機ほどではないが、注意が必要である。この点において、セミホット蛍光ランプは、熱陰極蛍光ランプに比べれば構造は単純であるが、フィラメントを有しているため、それなりの注意が必要である。しかし、フィラメントを用いることによる振動や衝撃の影響はほとんどない。

(10)寸法・外観

読み取り機器についても、小型化が迫られており、ランプでは非発光部の短縮や露光ユニットの小型化が求められている。セミホット蛍光ランプは冷陰極蛍光ランプと同じく、非発光部は、電極寸法とシール部寸法、電流導入部寸法で構成される。シール部は完全に空気を入れないための強度が必要であり、最近では、硬質ガラスを用いる場合が多い。シール部長さとしては、最低でも1mmは必要である。電流導入部は、ランプのリード線と電線を接続した部分で、ある程度の半田付けやカシメを行う長さを必要とすることも同じである。実効的に有効発光長を伸ばし、非発光部をゼロに近づけるためには、冷陰極蛍光ランプ同様、ランプ形状として電極部を曲げてしまうなどの方法がある。

先に述べたように 寿命時間を通して、ランプ端部の黒化を抑えることでも、非発光部の短縮に有効である。

4.3.2 特性変化と注意事項

セミホット蛍光ランプを読み取り機器に組み込んで、使用する場合にランプ単体と比べ、特性的な変化がおこる。ランプセット方法によっては、冷陰極蛍光ランプ同様、当初目的とした特性を引き出せないこともあり、読み取り機器に対するランプセット方法はランプ単体での特性に匹敵する重要なポイントである。以下に、セミホット蛍光ランプを読み取り機器にセットする際のポイントと、ランプ特性への影響を記述する。

(1)極性

セミホット蛍光ランプは、図4-13に示す構造であるため、セットの際に、低電圧側に近接導体を取り付ける。このため、高電圧側と低電圧側の極性を把握してセットする必要がある。

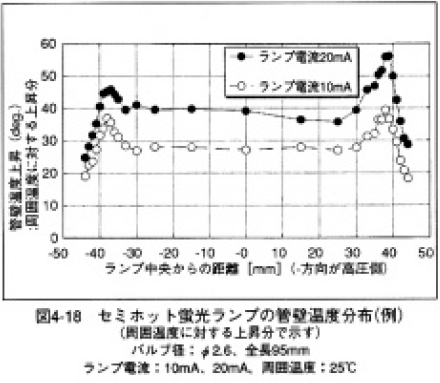

(2)セミホット蛍光ランプの最冷点の温度制御

セミホット蛍光ランプの動作時の管壁温度分布を図4-18に示す。セミホット蛍光ランプの動作時の最冷点は、管の両端部である。このため、蛍光ランプの放電空間内の水銀蒸気圧は、管端部の温度で決まり、したがって光出力は、最冷点である管端部の温度に依存する。

管端部の温度が下がると、輝度の周囲温度依存性で見ると、輝度の最大値が低温側にシフトすることになる。

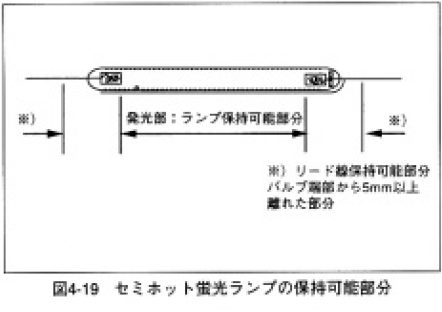

セミホット蛍光ランプを室温で、光出力を下げないようにするには、ランプの管壁温度の高い部分、すなわち、ランプの発光部分で保持することになる。例を図4-19に示す。

(3)セミホット蛍光ランプのセット時の輝度立ち上がり

セミホット蛍光ランプの消費電力は、Φ3全長260mmでは4.6Wであり、読み取り機器に熱陰極蛍光ランプを用いた場合に比べても消費電力は少ない。もともとのランプへの入力が小さいため、ランプへの熱接触や周囲の部品の熱容量が大きくなることにしたがって、ランプの温度上昇に時間がかかるため、水銀蒸気圧平衡に達する時間が長くなり、輝度の立ち上がり時間がランプ単体の場合(ランプに熱接触がリード線部のみ)に比べ長くなってしまう。

輝度立ち上がり時間をランプ単体の状態に近づけるためには、読み取り機器(特に光学ユニット部分の部品)をランプへ熱接触させる程度(特に接触面積)を下げると同時に、光学ユニットの熱容量を下げることが重要である。これは、ランプとの間の断熱をとることでも実現できる。

(4)セミホット蛍光ランプの暗黒始動遅れ

セミホット蛍光ランプは、冷陰極蛍光ランプと同様4.1.1でも述べたように、暗黒始動遅れを生じることがある。

ある程度の周囲照度(0.1lx以上)を確保することで、一定以上の暗黒始動遅れはなくすことができる。具体的には、yellow greenの発光ダイオード(LED)を補助光源に使用するなどの方法がある。特にフィルムスキャナなどのように、ランプ始動時に完全に暗黒に近い状態で使用する場合は、LEDは必須である。

(5)セミホット蛍光ランプの高周波リーク

セミホット蛍光ランプは、冷陰極蛍光ランプと同様に高周波点灯(約40kHz付近の場合が多い)するため、電源(インバータ)からランプへ電力を供給する電線やランプ自体からも付近の金属部分に対して容量結合による高周波の漏れを生じる。これを極力小さくすることで、必要とする電力を効率よくランプへ供給できる。具体的には、ランプとインバータ間の配線距離を極力短くすること、金属部分との距離をできるだけとることで対応することになる。ただし、セミホット蛍光ランプは、ランプ電圧が冷陰極蛍光ランプに比べ低いため、動作時は、冷陰極蛍光ランプほど高周波電流のリークは顕著ではない。

冷陰極蛍光ランプと同様に、始動電圧を下げたい場合、ランプの管壁に金属テープや金属ミラーなどを、ランプの低電圧側と同電位の導電部分がランプの高圧側電極に近くなるように設置することがある。セミホット蛍光ランプでも、ランプに流れる電流が、容量結合を生じて導電部に流れる分(漏洩電流)だけ減少はするが、定格電流付近での漏洩電流による影響は、輝度のバラツキ範囲に入ってしまう程度である。

(6)セミホット蛍光ランプのリード線加工

セミホット蛍光ランプのリード線は、冷陰極蛍光ランプと同様に、シール部を介してランプ電極部とつながっている。(図4-14)このリード線の曲げ加工は、シール部へ力を直接加える恐れがある。

シール部は、金属線とガラスを封着している部分で、もともと機械強度の異なる材料を接合しているため、強度的に他の部分より弱い。このため、シール部に力が直接加わらないように、曲げ加工の際に、シール部から1mm程度は、力をかけず直線の状態を保つようにすることが重要である。

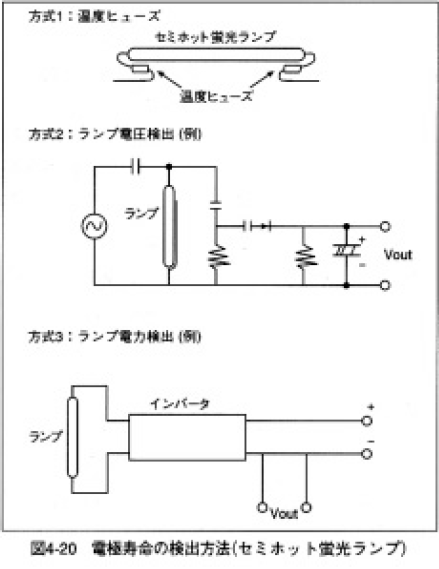

(7)セミホット蛍光ランプの電極寿命対策

セミホット蛍光ランプの電極が寿命にいたった場合、上述のように電極部の温度が急激に上昇する。電極の寿命の検出方法は、以下の2つに分けることができる。これらを図4-20に示す。

- i)電極での温度上昇の検出

具体例:●温度ヒューズによる温度上昇時の強制的な断線

●サーミスタによる温度上昇の検知 - ii)ランプ電圧ないしランプ電力の上昇の検出

具体例:●インバータの入力側での、入力電流の検出。(インバータへの入力電圧は一定のため、電力の増加は、入力電流で検出できる)

●ランプ電圧を検出する。ランプ側で、抵抗分割してランプの電圧を検出する。

また、ランプ全長が短い場合、用途によっては、定電力制御による電極寿命対策をとることも可能である。

4.3.3 技術動向

読み取り機器用のセミホット蛍光ランプの技術動向について、以下に記述する。

(1)輝度と発光効率

読み取り機器の原稿面での照度を更に上げることは、原稿の読み取り速度ないし解像度を上げる必要条件である。セミホット蛍光ランプの特性に置き換えると、輝度、または全光束を増やすことで対応できる。光学系で狭い幅の照射で十分であれば、ランプの細管化は、原稿面照度の向上には有効であり、セミホット蛍光ランプの細管化は、冷陰極蛍光ランプと同レベルが可能であるのに加えて、輝度が高いため、この点では冷陰極蛍光ランプに比べても有利である。更に、ランプへの入力は、冷陰極蛍光ランプに比べ高いため全光束の点でも高くできる。ただし、冷陰極蛍光ランプに比べ点滅点灯に弱いことと寿命にいたった場合の寿命検出回路が必要なことを考慮すると、原稿面照度または輝度を特に必要とする機種での使用が望ましい。

セミホット蛍光ランプは、消費電力としては他の読み取り用光源に比べ少ないので、機器の動向として省電力の流れにのっていることは間違いない。

具体的には、ランプとインバータの組み合わせとしての省電力を目指すことになる。

セミホット蛍光ランプは、熱陰極動作を行うことから陰極降下電圧が20V程度で、この点は、現状以上の効率向上は望めない。封入ガスの最適化もほぼ発光効率の上限にきているため、ランプ単体では、これ以上の発光効率の向上は望めそうにない。

インバータとの組み合わせにおいては、動作時のランプ電圧が冷陰極蛍光ランプに比べ低いのに対し、始動電圧は冷陰極蛍光ランプと同様に高い。このため、トランスの出力開放電圧は、始動電圧に合わせて設計するため、トランスでの熱損失が増大する。この損失を避けるため、始動時に一時的に入力側の電圧を上げるなどの措置をとる例もある。また、冷陰極蛍光ランプの4.2.2で述べた方法と同様に、ランプの低圧側と同電位の導電部分をランプの高圧側電極に近いところに置くことは有効である。

今後、セミホット蛍光ランプの省電力について、更に技術開発が進むものと考えている。

(2)色再現性

色再現性については、冷陰極蛍光ランプと基本的に同じである。

ただし、熱陰極蛍光ランプと同じく、水銀の輝線スペクトルの強度が上昇するため、この点の補正が必要である。

また、特にフィルムスキャナ用では、メディアがフィルムであるため、特にカラーフィルムでは、通常の原稿よりRed側の透過率が高く、Blue側が低くなってしまう。このため、反射原稿に比べて、Blueの分光強度を上げておくことが重要となる。

冷陰極蛍光ランプと同様に、赤外部は、封入されているバッファガスの発光がある。CCDの感度曲線は、赤外部でも高いため、これらの赤外発光がノイズとなる恐れがあるので赤外カットフィルタを用いることが必要である。

(3)輝度立ち上がり

セミホット蛍光ランプの輝度立ち上がりを早くすることは、冷陰極蛍光ランプ同様、ランプ単体では、(1)で述べた細管化または、ランプ入力を増やすことで対応できる。セミホット蛍光ランプは、流すことのできる電流範囲が冷陰極蛍光ランプより高いため、輝度立ち上がりを早くできる。

これ以外には、光学ユニットに組み込む際に、ランプとの断熱をとる方策や、光学ユニットにヒータを取り付けて予めランプの温度を上げておき、輝度立ち上がりを早くする方法がある。

(4)寿命

後述する、エコロジーとも関係して、ランプ1本の寿命を極力伸ばすことは、重要である。

方策としては、構成材料に応じてとることができる。電極材料では、フィラメントへのエミッタ保持量を上げ(例えば、トリプルコイルの使用など)、熱陰極動作を安定に行えるフィラメント設計を行うことで対応できる。蛍光体では、水銀や紫外線による劣化を極力抑えられる材料の開発が必要である。同時に、水銀の消耗量を減少できるように蛍光体や電極構造を変えていくことが重要となる。

(5)寸法、外観

この点は、冷陰極蛍光ランプと同様である。セミホット蛍光ランプは、冷陰極蛍光ランプと同じように非発光部が短いため、ランプ寸法の短縮でも、同様の方法が使える。

(6)エコロジー

セミホット蛍光ランプの使用中と回収の両者で考える必要がある。

使用中は、(2)で述べた省電力と(4)の寿命が主である。

使用後は、構成材料の環境への影響である。特に水銀の回収の対策は、機器の回収を完全に行うような体制ができれば、比較的容易となろう。

(田川幸治)

4.4 内部電極型希ガス蛍光ランプ

4.4.1 構造・特性・用途例

内部電極型希ガス蛍光ランプは、フラットベッドスキャナを主とした市場で使用されているランプで、日本国内のフラットベッドスキャナでは、かなり一般的である。4)

その理由は、ランプ点灯後直ちにスキャニングを開始できる点での使いやすさにある。また、水銀入りの蛍光ランプに比べ、輝度をはじめとする諸特性の周囲温度依存性が少ない点も重要である。ここでは、内部電極型希ガス蛍光ランプとして、冷陰極型 5)と熱陰極型 6)の2つのタイプについて記述する。内部電極型希ガス蛍光ランプの特徴とスキャナから見た要求項目を表4-4に示す。内部電極型希ガス蛍光ランプは、読み取り速度に対して重要となる光量については、熱陰極蛍光ランプをはじめとする水銀入りの蛍光ランプに比べ低くなるが、点灯後直ちに光量が安定しスキャニングを開始できるという利点がある。その他寿命の点では、冷陰極型は冷陰極動作のため、毎回電極の動作温度に達するまでの時間が不要なため点滅点灯に強いが、熱陰極型は、水銀入りの熱陰極蛍光ランプと同様に、点滅点灯では寿命が極端に短くなる。またランプの構造においても、冷陰極型の回路構成が簡単であるため、他のランプに比べ全体に低価格に構成できることが特徴であるが、熱陰極型は、水銀入りの熱陰極蛍光ランプの回路と同じく、予熱回路も必要となり、かなり複雑な回路になる。その他の特性は、内部電極型希ガス蛍光ランプのみに特徴的なことではなく、いずれの蛍光ランプでも可能である。内部電極型希ガス蛍光ランプは、カラースキャナの場合、通常は、Red、Green、Blueの3種類色に対して1本ずつのランプを使用する3本順次点灯で使用する。実際に使用されている機種の例としては、セイコ エプソン製のGTシリーズの各機種がある。

表4-4 読み取り機器から見た内部電極型希ガス蛍光ランプの特性

以下に内部電極型希ガス蛍光ランプの構造・特性について記述する。

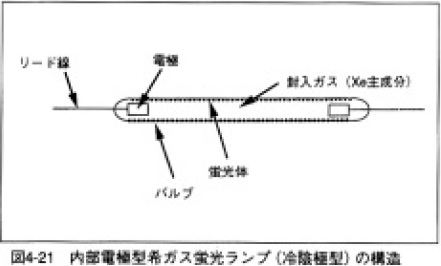

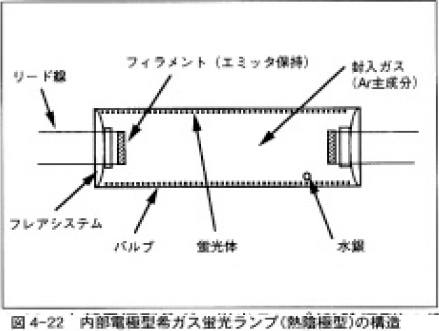

(1)構造

内部電極型希ガス蛍光ランプの冷陰極型の構造を、図4-21に、熱陰極型の構造を図4-22に示す。バルブは、冷陰極型は硬質または軟質ガラスで、熱陰極型は、ソーダガラスで構成されており、内部に蛍光体が塗布されている。この蛍光体は、3波長希土類蛍光体が一般的である。冷陰極型の場合、Redは、ネオンランプを用いている。封入ガスは、Xeが主成分である。電極は、各社で工夫されているが冷陰極型の場合は、金属ないし金属表面に処理を加えたものが多い。熱陰極型では、トリプルコイルにエミッタを保持した電極が用いられている。管径は、冷陰極型はΦ4~Φ6付近で使用されているのが現状であり、一方、熱陰極型は、Φ10付近であり、液晶バックライトで見られるような細管化は、必ずしも顕著ではない。

冷陰極型も熱陰極型も、通常アパーチャを持った構造になっている。これは、読み取り用の場合、原稿面照度を上げる必要があるためアパーチャで指向性を上げて、反射板なしでも原稿面照度を上げやすくしたものである。

(2)輝度と発光効率

主な内部電極型希ガス蛍光ランプの特性を表4-5にまとめる。6,7)

表4-5 内部電極型希ガス蛍光ランプの特性例

内部電極型希ガス蛍光ランプの場合、発光効率は、水銀入りの蛍光ランプに比べ低く、冷陰極型で5lm/W(条件:全長260mm、色温度6500K、管径Φ3.0)で、熱陰極で20lm/Wであり、全体として約1/5~1/10である。また、上記条件の場合の消費電力も、同一長さの場合、高めになる。

(3)輝度の温度依存性

内部電極型希ガス蛍光ランプは、水銀を用いていないので、蛍光体の励起を行う紫外線(147nm)の発生量は、水銀のように極端な変化はなく(封入ガス圧の変化程度で)、むしろ蛍光体の可視光への変換効率の温度依存性が見られるレベル(10%以内)である。

この点は、スキャナの要求特性から見て好ましい。

この点は、輝度立ち上がり特性とともに、内部電極型希ガス蛍光ランプの特徴の一つである。

(4)輝度分布

この点は、水銀入りの蛍光ランプの場合と同じである。

ただし、水銀入りの蛍光ランプは、まれに発光部に付着した水銀で輝度分布にまで影響を与える場合があるが、内部電極型希ガス蛍光ランプは、水銀を封入しないためこの現象は発生しない。

(5)分光分布

基本的には、内部電極型希ガス蛍光ランプも水銀入りの冷陰極蛍光ランプと同じく、モノクロの画像を読み取る場合、多くはyellow greenの蛍光体を用いる。これに対して、カラースキャナには、3波長蛍光体を用いた分光分布とする場合が多い。

(6)フリッカ

内部電極型希ガス蛍光ランプでは、希ガスの電離電圧や励起電圧が水銀に比べ高いために、特に冷陰極型のように封入圧が高い領域で放電させる場合、陽光柱が収縮しやすく安定しにくい。このため、外部の近接導体を設置し、陽光柱を近づけることで、安定させる方法をとる。フラットベッドスキャナの場合、光学系から見てフリッカの影響は小さいが、フィルムスキャナのように直接ランプの発光面を見る光学系では、フリッカが問題になることがある。

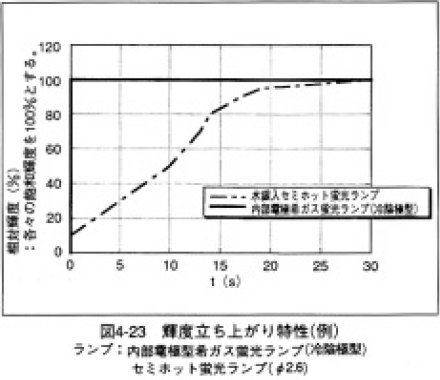

(7)輝度立ち上がり特性

図4-23に輝度立ち上がり特性を水銀入り蛍光ランプでまとめた。輝度立ち上がりの早さは、内部電極型希ガス蛍光ランプの最大の特徴であり、点灯後数msで、飽和輝度に達する。

輝度立ち上がりとは別に、放電開始の遅れ(以下、始動遅れ)については、水銀入りの蛍光ランプと同様である。冷陰極型は、暗黒下においては、構造的に放電の種となる電子を放電空間内に生成しにくい。このための対策が行われている。ただし、通常は、フラットベッドスキャナは、完全な暗黒下で使用することはなく、通常のオフィスレベルの照度はあると考えてよい。

(8)寿命

内部電極型希ガス蛍光ランプの冷陰極型の寿命は、水銀入りの冷陰極蛍光ランプの寿命と同様に、以下のいずれかにいたった場合である。

- i)輝度の初期値を100%として輝度維持率が一定レベル以下になった場合

- ii)ランプの始動電圧が一定のレベル以上となってランプの始動ができなくなった場合 ほとんどの場合、i)により寿命になる。

内部電極型希ガス蛍光ランプが点滅動作に強いのは、水銀入りの冷陰極蛍光ランプと同様な理由である。

熱陰極型の寿命は、水銀入りの場合と同じく以下のいずれかにいたった場合である。

- i)輝度の初期値を100%として輝度維持率が一定レベル以下になった場合

- ii)電極が熱陰極を維持できなくなった場合(エミッタが消耗しつくした場合)

- iii)ランプの始動電圧が一定のレベル以上となってランプの始動ができなくなった場合

ほとんどの場合、i)またはii)により寿命になる。

読み取り機器では、しばしば用いられる点滅点灯は、エミッタの消耗を加速的に早める。このため、フィラメントを予熱するなどして寿命を伸ばす工夫が行われている。点滅点灯の際の輝度維持率は、ほぼ積算点灯時間のみに依存する。

内部電極型希ガス蛍光ランプの輝度維持率は、通常の水銀入りの蛍光ランプに比べ同程度の入力では、劣化が早い傾向にある。

(9)耐振性

この点は、水銀入りの蛍光ランプと同じである。

(10)寸法・外観

この点は、水銀入りの蛍光ランプと同じである。

4.4.2 特性変化と注意事項

内部電極型希ガス蛍光ランプを読み取り機器に組み込んで使用する場合には、水銀入りの蛍光ランプのような水銀の挙動に関わるような特性の変化は生じない。以下に、内部電極型希ガス蛍光ランプを読み取り機器にセットする際のポイントと、ランプ特性への影響を記述する。

(1)極性

内部電極型希ガス蛍光ランプの冷陰極型は、図4-21に示す構造であるため、セットの際に近接導体が接続されているリード線側を高電圧側に、接続されていない側を低電圧側の極性を区別してセットする(または、この逆の場合がある)。熱陰極型も同様である。

(2)冷陰極蛍光ランプの暗黒始動遅れ

4.4.1でも述べたように、内部電極型希ガス蛍光ランプの冷陰極型は、暗黒始動遅れを生じることがある。ある程度の周囲照度(0.1 lx以上)を確保することで、暗黒始動遅れはなくすことができる。具体的には、yellow greenの発光ダイオード(LED)を補助光源に使用するなどの方法がある。熱陰極型の場合は、フィラメントの予熱を行うため、暗黒始動遅れは発生しない。

(3)高周波リーク

内部電極型希ガス蛍光ランプは水銀入りの蛍光ランプと同様、高周波点灯(約40kHz付近の場合が多い)するため、電源(インバータ)からランプへ電力を供給する電線やランプ自体からも付近の金属部分に対して容量結合によって高周波の漏れを生じる。これを極力小さくすることで、必要とする電力を効率よくランプへ供給できる。具体的には、ランプとインバータ間の配線距離を極力短くすること、金属部分との距離をできるだけとることで対応することになる。

(4)内部電極型希ガス蛍光ランプのリード線加工

内部電極型希ガス蛍光ランプのリード線は、シール部を介してランプ電極部とつながっている(図4-21、図4-22)。このリード線の加工は、シール部へ力が直接加わる恐れがある。水銀入りの蛍光ランプと同様にシール部に力が直接加わらないように、曲げ加工の際に、シール部から1mm程度は、力をかけず直線の状態を保つようにすることが重要である。

4.4.3 技術動向

読み取り機器用の希ガス蛍光ランプは、現在では、4.5に記されるように光量の多くとれる外部電極希ガス蛍光ランプの使用が主流となりつつある。

これまでに、内部電極型希ガス蛍光ランプは、冷陰極型が東芝ライテックとハリソン電機によって商品化され、熱陰極型が三菱電機によって商品化された。しかし、現時点では、諸特性の多くの部分で、外部電極希ガス蛍光ランプが有利である。ただし、内部電極型希ガス蛍光ランプのメリットはいくつかあり、この点で考えられる技術動向を以下にまとめてみた。

(1)輝度と発光効率

読み取り機器の原稿面での照度を更に上げることは、原稿の読み取り速度ないし解像度を上げる必要条件である。内部電極型希ガス蛍光ランプの原稿面照度の向上は、現在ではほぼ飽和しているため、光学系を含んでの改良が必要である。発光効率も同様である。発光効率については、インバータの効率改善を含めての取り組みとなる。

(2)色再現性

内部電極型希ガス蛍光ランプは、水銀の発光スペクトルを含んでいない。希ガスからの蛍光体励起紫外線(Xe:147nm)で、水銀の蛍光体励起紫外線(254nm)と同じレベルで効率よく発光できる蛍光体は、BlueのBAM(BaMg2Al16O27:Eu)と呼ばれる蛍光体くらいである。しかしカラープラズマディスプレイ用に開発されている蛍光体には、Xeの147nmによって効率よく励起されるものがある。今後、Xeを用いた希ガス蛍光ランプでも、これらのカラープラズマディスプレイ用の蛍光体が使用されていくことになろう。このような蛍光体は、色再現性をよくすることも重要な要素となる。

(3)寿命

後述するエコロジーとも関係して、ランプの寿命を極力伸ばすことは重要である。内部電極型希ガス蛍光ランプの蛍光体において、紫外線による劣化を極力抑えられる材料の開発が必要である。また、電極材料では、耐スパッタ性の高い材料にして、黒化を減少させることが必要である。

(4)寸法、外観

読み取り機器のサイズを小さくすることは、省スペースや移送の効率化の点で有効である。内部電極型希ガス蛍光ランプは冷陰極蛍光ランプ等と同じく、光源の側では4.1.1で述べた非発光部を曲げるなどして、軸方向の無駄な部分を省くことや、光学ユニットでの軸方向の短縮が重要となろう。

(5)エコロジー

内部電極型希ガス蛍光ランプの使用中と使用後の両者で重要となる。

使用中は(2)で述べた省電力と(3)の寿命が主である。

使用後は、構成材料の環境への影響である。この点で、内部電極型希ガス蛍光ランプは、水銀を使用しないので、廃棄の点でも環境への負荷が非常に少なくなる。

(田川幸治)

4.5 外部電極型希ガス蛍光ランプ

4.5.1 構造

外部電極型希ガス蛍光ランプは、通常の放電ランプのようにランプ内部に電極を持たず、外部に電極を設けて内部ガスを放電させることから、一般には無電極放電ランプ(Electrodeless Discharge Lamp)と呼ばれる。無電極放電ランプに関する最近の総説としては、Wharmby 8)、東方ら 9)によるものがある。ここでは、これらの総説を参考に無電極放電ランプ全体について簡単に触れ、本稿の主題であるデジタル機器用読み取り用光源としての、静電結合による外部電極型希ガス蛍光ランプについて述べる。

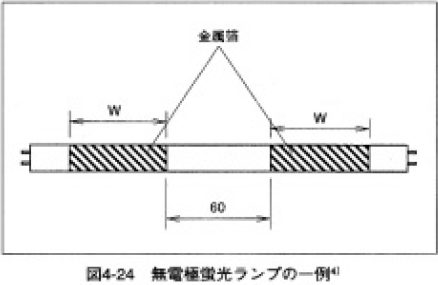

内部に電極を持たずに内部ガスを放電させる手段はwharmbyにより次の4つに分類される。(1)静電結合(E放電)による場合、(2)電磁誘導結合(H放電)による場合、(3)マイクロ波による場合、そして(4)表面波による場合がある。それぞれの特徴については、上述した総説を参考にしていただくとして、この中で光源として最も研究されているのは(2)のH放電であり(1)のE放電に関する研究はそれと比べると少ない。E放電では、誘電体を介して直接内部ガスを放電させることから、放電電流は誘電体の静電容量に制限されるため、ランプ効率がよくないことが一因と考えられる。しかしながらE放電そのものに関する研究は、無声放電あるいはオゾナイザとして古くから研究されており、我が国でも1960年にはすでに体系化されたハンドブック 10)があり、外部電極型希ガス蛍光ランプの構造、材料を検討する上で役立つ。

E放電による放電ランプにおいては、ランプ外表面に少なくとも1つ以上の電極を設けなければならない場合がほとんどである。図4-24は初期の段階で検討されたE放電による外部電極蛍光ランプの一例である。 11) 図4-24の構造では誘電体(ガラス)を介して直接内部ガスを放電させることから、ランプ電流は誘電体の静電容量に制限されるため効率よく電力を投入するためには、このランプの構造からは電極の幅Wを大きくするか点灯周波数を最適化することで効率が改善できるとしている。 11)ところで図4-24の構造では、一般照明ならともかく、読み取り用光源としては、光の利用率も低く適切とは言えない。読み取り用光源として、E放電の特長を引き出した例が以下に述べる外部電極型希ガス蛍光ランプである。

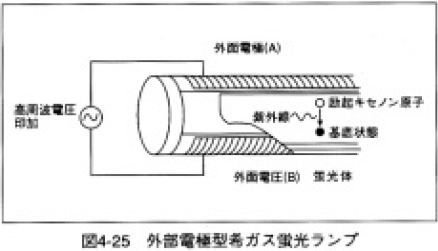

図4-25に現在市販されている外部電極型希ガス蛍光ランプの構造を示す。12) ガラス管の外部に、管軸に平行に2本の電極を配置し、誘電体であるガラス管内部に蛍光体を塗布し、ちょうど外部電極間の位置にあたる部分の蛍光体を取り除いてアパーチャを設け、このアパーチャから光を取り出す構造となっている。外部電極型希ガス蛍光ランプで最も重要な部材はガラス管である。高周波電圧は静電結合により内部ガスと結合することから、ガラス材料の選定にあたっては①誘電率、②誘電体損(tanδ)、③体積抵抗率、④機械強度のような特性を検討する必要がある。ガラスの選定については、上述したオゾナイザ関連のハンドブックに体系的にまとめられている。特に②の誘電体損は、ガラスの発熱に大きく影響を与えることから重要である。さて図4-25に示した外部電極型希ガス蛍光ランプの構造上のメリットとして、給電用の2本のリード線がランプの片端から出せることから、ハロゲンランプや内部電極型蛍光ランプのように、両端からリード線を出して引き回す煩雑さが少ないことがあげられる。デメリットとしてランプ外部に高電圧が印加されることから感電防止、コロナ放電や電極間の沿面放電への対策が必要である。このため絶縁コートをしたり、チューブをかぶせて対策する場合が多い。ランプを固定するにあたっては、ランプの片端あるいは両端にホルダを取り付け、ホルダ部を機器にネジ止めすることでランプのアパーチャがあらかじめ決められた角度に固定されるようにする。ガラス管内部に塗布されている蛍光体は用途によって異なるが、モノクロタイプの読み取り用光源では、Xeからの真空紫外光(147、172nm)を励起光とするリニアCCDの感度特性から、550nm付近に発光ピークを有する蛍光体が選ばれる。現在Xeからの真空紫外光(147、172nm)に蛍光体の励起スペクトルが最適化された蛍光体が少ないことから、水銀系蛍光ランプ用に開発された蛍光体を流用しているのが現状である。その中でも特に希土類蛍光体が短波長の紫外線やイオン衝撃に対して寿命特性に優れ、外部電極型希ガス蛍光ランプに適している。蛍光ランプで一般的なハロ燐酸系の蛍光体は、短波長の光で色中心を生成し、短時間で劣化するため外部電極型希ガス蛍光ランプにはむかない。外部電極型希ガス蛍光ランプに使用される代表的な蛍光体として、赤色にはY2O3:Eu:, (YGd) BO3:Euまた緑色にはLaPO4:Ce,Tb, Zn2SiO4:Mn、Y2SiO4:Tb、青色には(SrCaBaMg)5(PO4)3Cl:Eu、3(BaMgEu)O・8Al2O3などが使用される。主な蛍光体の励起スペクトル、発光スペクトルは文献13)を参照されたい。封入ガスとしては、 純XeまたはXeを主体とする希ガス混合ガスが利用され、蛍光体を発光させる目的での水銀は不要である。

4.5.2 発光原理

外部電極型希ガス蛍光ランプの発光原理を内部電極型希ガス蛍光ランプと比較しながら述べる。外部電極型希ガス蛍光ランプが内部電極型希ガス蛍光ランプと決定的に異なる点は、その放電の形態である。同じXeガスを放電することで真空紫外光を得るわけであるが、内部電極型では通常の高周波点灯をした場合、放電の大部分を占める陽光柱から真空紫外光が放射されることから、陽光柱プラズマの状態が真空紫外放射に大きく影響する。また通常内部電極型では一部熱陰極使用の例もあるが、冷陰極構造がほとんどであり、陰極降下電圧の部分の発光に寄与しない損失を伴う。一方、外部電極型は、電極に高周波高電圧が印加されると、ランプの誘電体であるガラスに誘電分極で電圧が発生する。その電圧がガラスと接した内部ガスの放電破壊電圧に達すると放電が開始する。ただちにプラズマ中のイオンと電子はおのおの負極側、陽極側へ移動するためプラズマ中の電圧が急激に下がり、短時間(おおよそ数10ns)で放電が終了してしまう。この放電は直径0.1mm程度の微細放電であり、電極間の誘電体表面で放電破壊の条件が成立すると多数の微細放電が発生する。14) 外部電極型でもガラスと放電プラズマ間にシースが存在するが、それは内部電極型の陰極降下に比べると損失は小さい。一連の微細放電が発生した後、ランプ内部の誘電体表面の電荷は、高周波点灯の場合、逆電圧の印加で各電極と誘電体間は電気的に中和される。しかしながら、ランプのガラス内表面の電荷は残留したままであり、逆電圧ではランプのガラス内表面の残留電荷の助けを借りることによって最初の放電破壊電圧以下で微細放電が発生することになり、以下この繰り返しとなる。つまり、外部電極型の場合、同じ高周波を印加しても外部印加電圧の人為的な制御がなく、微細放電が多数発生する期間と中和する非放電期間が自動的に現れる。一方、内部電極型の場合は人為的な制御が必要であり、両者の放電の形態は著しく異なる。

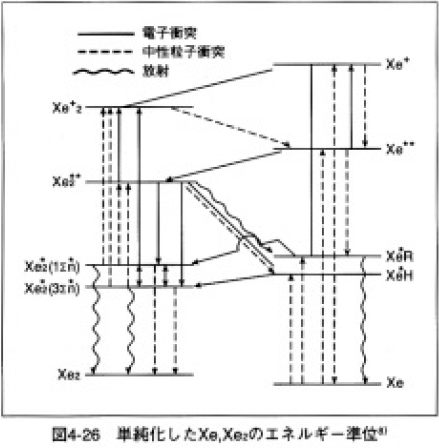

次に、この放電の形態の違いによる真空紫外光の発光機構と効率について考察する。まず簡略化したXe及びXe2のエネルギー準位を図4-26に示す。15)また希ガス蛍光ランプのXeガス放電中の起こる主な素過程を(1)~(7)に示す。

(1)、(2)はXeの電子衝突により、様々な励起原子を生成し、そのうちの共鳴準位からの147nmが発光する機構であり、内部電極型の陽光柱から発光する147nmの主な発生機構である。一般にNeからXeへと質量数が増加するにつれて、衝突断面積はしきい値が下がり、絶対値が大きくなる傾向にある。このため同じ E/Nの値に対してXeガス中で電子は走行しにくく、また電子の平均エネルギーも小さくなるため、Xe励起原子の電子衝突破壊や累積電離が顕著になり効率が低下する。16) つまり(2)の過程よりも(3)の過程が支配的となるためである。陽光柱の電流密度が高くなると効率が低下することも同じ理由による。通常のXeの放電では、比較的低い電流密度の領域(言い換えると低電力領域)では高い効率が得られるが、より多くの真空紫外光を得るために電力を加えると、先に述べたように陽光柱でのXe励起原子の電子衝突破壊や累積電離が支配的となり、効率が下がる結果になる。内部電極型を単純な高周波点灯させた場合に高い照度が得られない理由はここにある。

一方外部電極の場合は、多数発生する微細放電の一つひとつの放電の電流密度は原理的に低く抑えられるのと同時に短時間で放電が自動的に終了し、加速された電子はXeの最低励起エネルギーをわずかに越える程度の大きさのエネルギーを多く持つ分布となる。その結果一つひとつの微細放電は比較的高い効率を実現できる。加えてXeガス圧が5kPa以上の領域では微細放電に続くアフターグロー中で上記反応(1)、(3)で生成した励起種や電離した原子が(4)~(7)の過程で励起Xe分子の生成に寄与しエキシマ発光による172nmが147nm共鳴線より支配的となる。8) 以上の理由から外部電極の場合はXeを利用した蛍光ランプとしては内部電極に比較して高い効率が得られる。

4.5.3 特性及び用途例

デジタル機器用読み取り用光源に求められる特性をまとめると、

- ① 発光スペクトルがリニアCCDの感度に合致しており、かつ高い照度が得られること。

- ② 光の立ち上がりが早いこと。

- ③ 主走査方向の配光が必要領域でフラットであること。

- ④ 主、副走査方向の照度の時間的な変化が少ないこと。

- ⑤ 赤外および熱の発生が少ないこと。

などがあげられる。

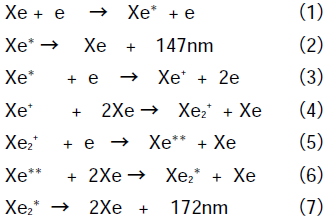

次に、これらの要求に対して外部電極型希ガス蛍光ランプがどのような特性を有するかを、他の読み取り用光源と比較しながら述べる。読み取り用光源の場合、原稿面でできる限り高い照度を必要とする。理由は、近年のデジタル化の急速な普及から読み取り解像度が高くなるにつれて読み取り速度も上がるため、リニアCCDの一つひとつのフォトダイオードのサイズが小さくなると同時に、各フォトダイードに入射するフォトンの数量も減少するからである。フォトダイオードの量子効率はほぼ1に近いことから、入射光量を反映した電荷情報の伝達、後段のアンプによる増幅をいかにノイズの影響を少なくするかが重要な課題である。昨今のリニアCCDの開発では、このフォトダイオード以降でのS/N比の改善が課題だといわれている。以上のことからアンプのゲインで信号をただ大きくするだけではS/N比は改善できないことから、フォトダイオードに入射する光量が多いほどリニアCCDの後段でのデジタル処理に有利となる。外部電極型を含め、一般に蛍光ランプは完全拡散光源と見なされることから、ランプ径方向全周に均一な照度となる。読み取り用光源としては、主走査方向において原稿読み取りに必要な幅だけ効率よく光を照射できる方が光の利用率が高い。このため、ある特定の径方向に指向性を持った形で光が出力される方が都合がよい。通常、直管型の蛍光ランプの径方向に指向性を持たせる手段としては、ガラス管内部に塗布した蛍光体を軸方向に一定幅で取り除きアパーチャを設ける方法がある。1961年にはこの理論が確立されて、17) 読み取り用光源として蛍光ランプのアパーチャ角度と照度の関係が明確にされている。18) アパーチャを設けることで特定の方向に通常の蛍光ランプ以上の照度が得られる。図4-27はアパーチャタイプのランプの径方向の照度分布を示した一例である。19) アパーチャタイプの蛍光ランプではアパーチャ部分以外からの光は有効に利用されないことから、この部分に電極を設けても用途上支障がない。構造のところでも簡単に触れたように、外部電極型希ガス蛍光ランプでは基本的にアパーチャを設け、これを挟んで外部に電極を配置する構造となっており、読み取り用光源として好都合と言える。この点に着眼した外部電極型蛍光ランプの例が特許に数多く見られる。20. 21. 22. 23)

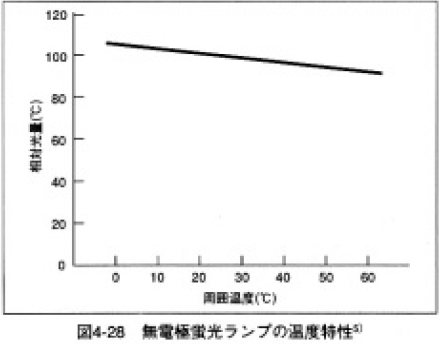

希ガス蛍光ランプの優れた特長の一つに光の立ち上がり特性があげられる。従来のアナログ複写機の読み取り用光源として利用されてきたハロゲンランプの光量立ち上がり特性は、安定時の光量を100%とした場合にその90%に達する時間がおおよそ300msである。外部電極型希ガス蛍光ランプでは90%で20ms程度であり、いかに立ち上がり特性に優れるかが理解できる。参考までに通常の水銀蛍光ランプでは、水銀の蒸気圧に光量が依存するため外部ヒータで余熱しても90%で1~2秒程度である。希ガス蛍光ランプが光量立ち上がりに優れている理由は、真空紫外放射源であるXeガスを直接放電させ、蛍光体を発光させるためであり、内部電極型、外部電極型に共通した特性である。さらに環境温度の変動に対しても影響を受けにくい点があげられる。図4-28は、-10°Cから60°Cまで周囲温度を変化させたときの外部電極型希ガス蛍光ランプの照度特性である。12)

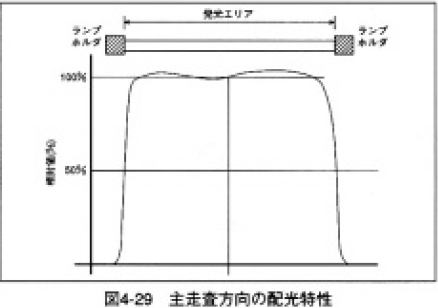

次に主走査方向の配光特性について触れる。A4原稿の縦サイズ(297mm)を読み取る場合、ランプ中心からおおよそ±150mmの領域での照度落ち込みをある下限値以上に規定する場合が多い。これは、モノクロ対応のリニアCCDが例えば8ビット256階調で原稿を読む場合、主走査方向の原稿両端部の光量が極端に落ち込むと、レンズのcos4則によりレンズ周辺の光量が落ちるため、縮小用のレンズを通過しリニアCCDで結像するときには原稿両端部の光量はさらに下がり、原稿中央部の光量比が50%を割ることになれば、1ビット犠牲にして128階調でしか原稿を読めない結果になるためである。ハロゲンランプでは、発光点の位置を考慮することで比較的容易にランプ端部の光量を上げることができるが、外部電極型希ガス蛍光ランプでは、蛍光体による完全拡散光源であるため、ランプ端部のみ光量を上げることは容易ではない。このため後述するように、レンズの手前で機械的にシェーディング補正する手段がとられる場合もある。図4-29は外部電極型希ガス蛍光ランプの主走査方向の配光特性の一例である。

発熱特性について簡単に触れておく。外部電極型希ガス蛍光ランプの特徴として、ハロゲンランプに比べて発熱が非常に少ないことがあげられる。通常の外部電極型希ガス蛍光ランプの消費電力は点灯回路を含めて10~20W程度である。一方ハロゲンランプの場合、80~90W以下にすることは困難と考えられている。発熱が少ないメリットとして、光源を原稿面に近づけることができ、よりコンパクトな設計が可能となる。複写機などでの排熱にかかるコストを低減することができるなどの効果も期待でき、昨今の省エネルギー指向とも一致すると言える。

外部電極型希ガス蛍光ランプが最もよく利用される分野は、縮小型光学系とリニアCCDを利用する読み取り用光源であり、その用途はカラーイメージスキャナ、デジタル複写機などである。密着型光学系ではコストの関係もありLEDアレイが主流であり、希ガス蛍光ランプが利用されることは少ない。デジタル複写機の場合、電源を入れると直ちにランプを点灯させ、あらかじめ設けられた白基準をもとに主走査方向の配光パターンを読み取りシェーディング補正を行う。さらにコピー時は、点滅を繰り返すことから立ち上がりが早く、瞬時に安定する光源が求められる。光源色はカラースキャナでは先に述べたRGB3波長の希土類蛍光体を混合した蛍光体を利用し、デジタル複写機では、緑色の蛍光体のみを塗布したタイプを利用する。

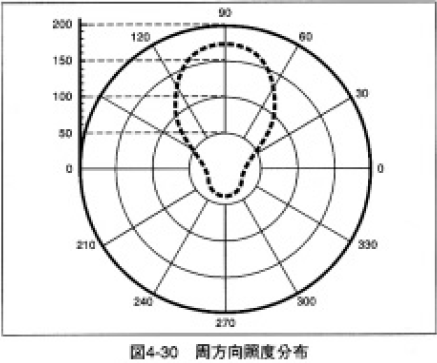

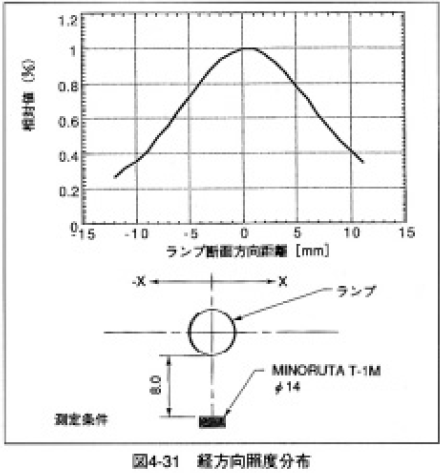

原稿面に対して光を斜めから照射する理由は、拡散光を読み取るためで、垂直に照射すると印画紙にプリントされた写真の光沢のように、正反射光と呼ばれる光をCCDが原稿面の情報と一緒に読み取ることになり、正しい情報が得られないためである。24) 図4-30に外部電極型希ガス蛍光ランプの径方向の照度分布を示す。また図4-31に照度計を径方向に水平移動して測定した照度分布の一例を示す。図4-30、4-31よりアパーチャの開口部を中心に高い照度が得られることがわかる。ところで主走査方向にCCDが読み取る幅は例えば1個のフォトダイオードの大きさが7µmとすれば、レンズの縮小率が1/8程度なら原稿面では約60µm程度となる。原理的には60µmの幅に効率よく光を照射すればよいことになるが、原稿面の凹凸、読み取り装置の機械精度などから約10mmの領域で読む場合が多い。図4-31はランプを中心に±5mmの領域では照度はおおよそ80%以上で実使用を満足している例を示している。先に主走査方向の配光特性を図4-29に示したが、ランプ端部付近の光量の落ち込みは従来の蛍光ランプと同様に、完全拡散の理論値に合致した配光特性を示す。しかしながら、読み取り用光源として完全拡散の式に則した形の配光特性は決して最適のものではない。先にも触れたように縮小型光学系では必ずレンズを介して原稿面の像をCCD面に縮小して入射することから、レンズのcos4則に従いレンズ周辺部は急激に光量が落ちるため、読み取り用光源としてはランプ両端部が中央付近より高くなっている方が、レンズ通過後の配光はフラットに近くなる。このため、実際は、レンズの手前にシェーディング補正板を挿入し、ランプ中央付近の光量を犠牲にすることで見かけ上ランプ端部の光量を上げている。

4.5.4 特性変化と注意事項

(1)寿命特性

外部電極型希ガス蛍光ランプの寿命特性における主要因は、蛍光体の劣化、蛍光体中に残留する有機物の分解放出、ガラス内表面からの不純ガスの放出、ランプ外表面の絶縁材の劣化等が考えられる。特に外部電極型の場合は、放電の電位傾度の方向と蛍光体面が直角であり、蛍光体へのイオン衝撃は、内部電極型に比較して大きい。この観点から蛍光体の劣化特性を調べた報告がある。25)外部電極型は内部電極型のように時間とともに電極近傍に電極物質がスパッタし黒化することはなく、また水銀を含まないため寿命中の水銀枯渇の問題もない。照度劣化などの特性面を除けば放電ランプとして10000時間以上十分動作可能であり、環境へ与える影響も少ないと言える。

(2)フリッカ

先に光量立ち上がりが早いことと環境温度により光量変動が少ないことに触れた。読み取り用光源として、主及び副走査方向にスキャン中にランプ光量が変動を起こすことは、CCDでの読み取りに直接影響を与えてしまい、後段のロジック回路でソフト的に補正することは不可能となる。このため時間的に光量が変動するフリッカは読み取り用光源としては致命的となる。Xeを放電ガスとして利用する希ガス蛍光ランプでは内部電極型では移動縞、外部電極型では微細放電の振る舞いが上述した光量変動、フリッカに影響を与え問題となる場合が多い。内部電極型希ガス蛍光ランプの移動縞について大澤らは、ガス圧、放電電流などから移動縞の特性に触れ、CCDによる読み取り光源として移動縞の制御方法について報告している。26)外部電極型では微細放電が定在している場合は問題ないが、点灯条件によって時間とともに動く場合はフリッカとなり、CCDの読み取りに影響を及ぼす。肉眼で確認できる場合はともかく、確認できない場合もある。したがって外部電極型を点灯させる場合は点灯条件に細心の注意を払う必要がある。

(3)発光スペクトル中の赤外域の発光

CCDの章でも紹介している通り、CCDはおおよそ550nm付近にピークを有し長波長側は1000nm付近まで感度が伸びる。可視域の発光は外部電極型希ガス蛍光ランプでは蛍光体の選択により一意的に決まる。ここで注意しなければならないことはCCDの感度が1000nm付近まで有することから、可視域以外のランプの発光スペクトルにも配慮しなければならない点である。特に赤外域の光では原稿が全反射に近い反射をしてしまい、それを読み取るCCDには正しい情報が伝えられない。16) このため読み取り用光源としてハロゲンランプを利用する場合には、CCDの前面にIRカットフィルタを設ける。用途により異なるが、外部電極型希ガス蛍光ランプの場合も800~1000nm付近にピークがあり、IRカットフィルタを必要とする場合がある。

(4)点灯後の照度減衰

外部電極型希ガス蛍光ランプは、水銀を含まず瞬時点灯安定することから光量も安定すると思われがちであるが、実際のランプでは、点灯直後から3~5分間照度が10%程度減衰した後に安定する。主因は、使用する蛍光体の温度消光により効率が下がるためである。使用にあたっては、この点にも注意を払わなければならない。モノクロの場合は、緑色のみであるが、カラーの場合は、R, G, B3色の蛍光体の混合であり、各蛍光体の温度消光特性が異なることから、点灯直後と安定後で色バランスが異なることも考慮しなければならない。

4.5.5 技術動向

以上外部電極型希ガス蛍光ランプの特性を述べてきた。1997年現在、外部電極型希ガス蛍光ランプは、イメージスキャナ、デジタル複写機用光源として着実にその市場を広げていると言える。しかしデジタル機器の急速な普及とともに、より高解像かつ高速性が求められていることも事実である。今後外部電極型希ガス蛍光ランプに求められる特性を簡単に触れる。

(1)高照度化

現在市場で普及しているイメージスキャナやデジタル複写機の読み取り解像度は400dpiである。これに対応するCCDの画素数は約5000画素、しかしながら、この解像度が600dpi(7500画素)からそれ以上となるのは時間の問題である。CCDメーカでは近い将来800dpi(10000画素)以上が必要となるとの見方もある。27) そうすると単純にCCDの各フォトダイオードの面積が減少し、より読み取り速度が上がることから現状では光量不足となるのは明らかである。今後外部電極型希ガス蛍光ランプには更なる高照度化が求められると考えられる。このためには、各種材料の見直し、蛍光体の改善、点灯方式の改良などが検討の課題として残されている。

(2)発光スペクトルの改善

カラーイメージスキャナでは、原稿の色再現性を高めるため光源が可視域において連続なスペクトルであることが望ましい。しかしながら、現状の外部電極型希ガス蛍光ランプに利用できる希土類蛍光体は輝線スペクトルを示すものが多い。青、緑色については比較的ブロードな発光を示す蛍光体があるが、600nm~700nmにかけてブロードな発光を示す蛍光体が少ない。最後にLCDのバックライト、PDPでも同様な要求が出ているが、現状の蛍光体の中でも特に青色蛍光体劣化特性に問題点が多く、その改善が待たれるところである。

(吉岡正樹)

4.6 ハロゲンランプ

4.6.1 ハロゲンランプの構造と特長

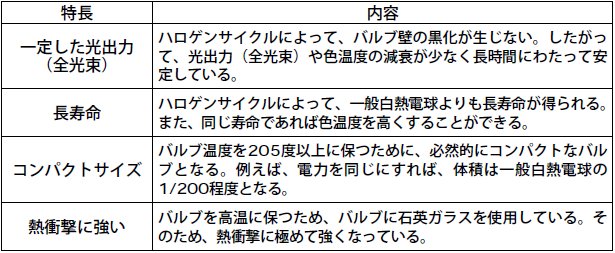

ハロゲンランプはその封入ガスに微量のハロゲンガスを添加した白熱電球のことである。ハロゲンランプは封入されたハロゲンガスとフィラメントから加熱蒸発したタングステンの循環再生反応(ハロゲンサイクル)によって表4-6のような特長を有している。

表4-6 ハロゲンランプの特長

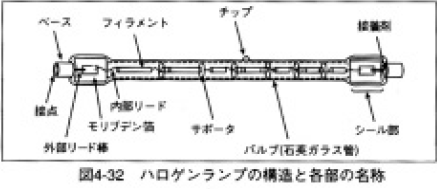

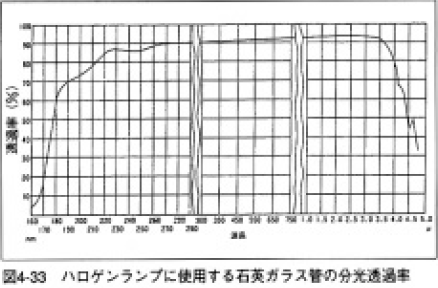

ハロゲンランプの一般的構造を図4-32に示す。図4-32において、バルブとしてはハロゲンサイクルに必要な高温を維持するため表4-7、図4-33の特性を有する石英ガラス管を使用する。ハロゲンランプはフィラメントから放射される光を使用するため、透明石英ガラス管を使用する。以前は透明石英ガラス管をそのまま使用していたものもあるが、現在はフィラメント像を散らすため、ほとんどのハロゲンランプは透明石英ガラス管をフロスト加工(サンドブラスト加工)して使用している。

表4-7 透明石英管の機械的特長

表4-7 透明石英管の機械的特長

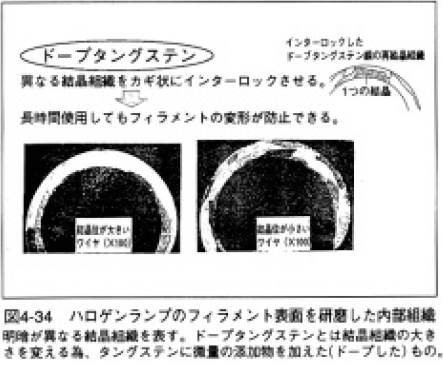

フィラメント発熱体としては柔軟で融点が高く蒸発速度が低いタングステンを使用する。ハロゲンランプの場合高温で使用されるため、使用時のフィラメントの変形防止(ノンサグ性)のために、図4-34のようにタングステンが互いにインターロックした再結組織を作るタングステンに、微量の添加物を添加した特別な仕様のタングステンを使用する。

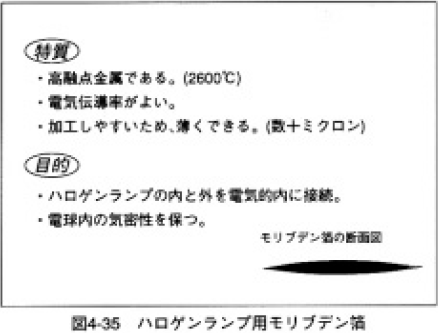

図4-32に示すサポータ及び石英ガラス管と、導入金属線との封着に使用する箔にはモリブデンを使用する。これは高融点でかつタングステン以上の加工のしやすさが要求されるためである。モリブデン箔は、シール部の気密性を保つため図4-35のように、数10µmの厚さでナイフエッジになっている。

封入ガスには窒素(N2)、アルゴン(Ar)、クリプトン(Kr)等の不活性ガスに微量のハロゲンガスを添加している。ハロゲンランプの場合、フィラメント温度が高いため、タングステンの蒸発を抑え長寿命をはかる目的で、多くの場合、常温時~0.4MPa程度に加圧する。

4.6.2 ハロゲンランプの特性

ハロゲンランプは白熱電球の一種として、白熱電球の性能を向上させた各種特性を有している。その特性と共に、複写機で主に用いられている棒状で両端部に電気導入部を有するハロゲンランプ(弊社内名称QRタイプ)について、複写機における有効性・使用上の留意点等について以下に述べる。

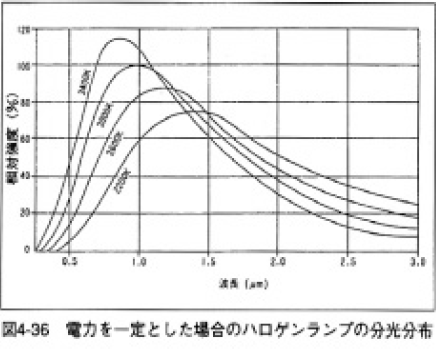

(1)色温度と分光分布

ハロゲンランプの色温度と分光分布の関係は図4-36のようになる。これは、プランクの放射則とタングステンの分光放射率を使用して計算できる。図のように色温度が高くなるほど短波長側にピークが移り、可視光線(380~780nm)の放射が多くなる。複写機用ハロゲンランプの場合可視光線を使用するため、色温度が3000~3200K程度に設定される。

(2)電圧変化と諸特性変化

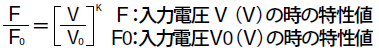

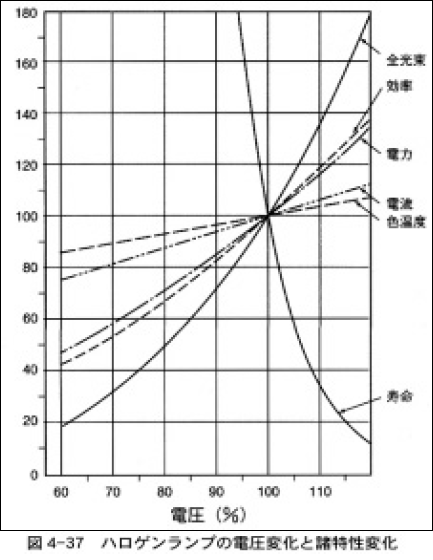

ハロゲンランプにおいて、電圧を変化させた場合の各特性の変化は図4-37のようになる。

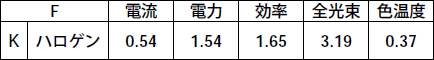

関係式は以下で表わされ、Kの値は表4-8のようになる。

これは、ハロゲンランプの主な用途である複写機においては重要な特性となる。複写機の場合、使用中に光学系の劣化・汚れ等によって原稿面の照度が低下する。その場合、ハロゲンランプに印加する電圧を上げ、光量を上げることにより原稿面での照度の低下を防いでいる。また、原稿の濃度によって原稿を照射する光量を変え、コピーの濃度を変える場合がある。その場合もハロゲンランプに印加させる電圧を変化させることにより、容易に目的を達成することができる。

(3)光量立ち上がり時間

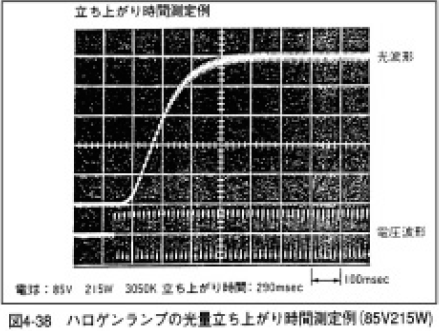

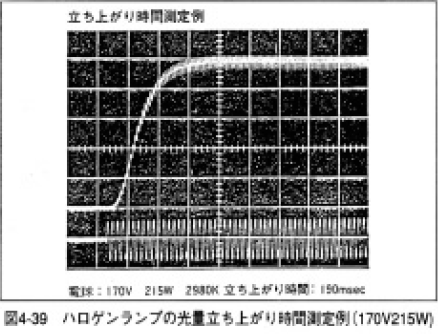

ハロゲンランプの放射は、ハロゲンランプへの電圧印加後のタングステンフィラメントの温度上昇に伴って生ずる。したがって、光出力は数百msの時間経過後フルレベルに達する。光量立ち上がり時間は、スイッチON後フルレベルの90%に達する時間で規定される。光量立ち上がり時間はフィラメントの熱容量によって決まる。低電流・高色温度のランプほど光量立ち上がりが早く、大電流・低電圧・低色温度のランプでは光量立ち上がり時間は長くなる。図4-38、図4-39に光量立ち上がり時間の例を示す。一般の複写機用ハロゲンランプの光量立ち上がり時間は200~400ms程度となるよう設計されている。

光量立ち上がり時間は複写機においてはコピースピード・画質に影響する場合がある。すなわち、ハロゲンランプに電圧を印加後、光量が安定する前にコピーを始めた場合、コピーの濃度ムラが起こる。したがって電圧印加後一定時間経過した後コピーを始める必要があり、光量立ち上がり時間がコピースピードに影響する。また、カラー複写機において複数回の点灯でコピーする場合があるが、再点灯からコピー開始までの時間が短かすぎると、光量が立ち上がりきっていないために濃度ムラが起きる。このため、高速コピー時にはランプを連続点灯する場合がある。

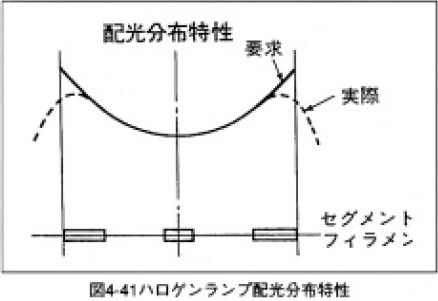

(4)配光分布特性

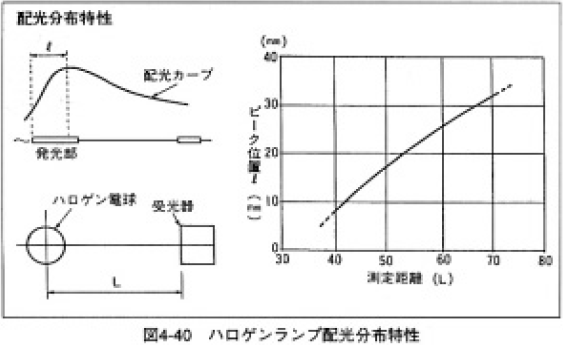

複写機用ハロゲンランプは原稿面上に適正な配光分布を作る必要がある。ハロゲンランプでは、フィラメントを細かく分割し、適正な配光分布を作ることができる。配光分布を容易に作ることができるのがハロゲンランプの特長の一つである。図4-40、図4-41のとおり配光分布を作ることができる範囲はハロゲンランプの長さと、ハロゲンランプからの距離によって決まる。

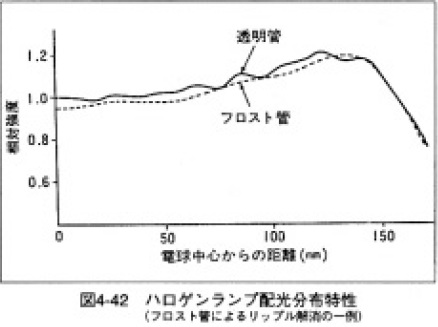

最近のハロゲンランプは石英ガラス管表面をフロスト加工している。フロスト加工によって図4-42のように配光のリップルを解消することができる。フロスト加工した場合、光力が2~4%程度減少し、さらに見かけ上の光源面積が大きくなるため、鋭い集光にならず、同一フィラメントの透明石英ガラス管使用のハロゲンランプに比べ原稿面に達する光量が下がる。しかし、フィラメント設計、または、リフレクタ設計を変えることで光量を上げることがでるため、現状はフロスト加工を施したタイプが主流である。

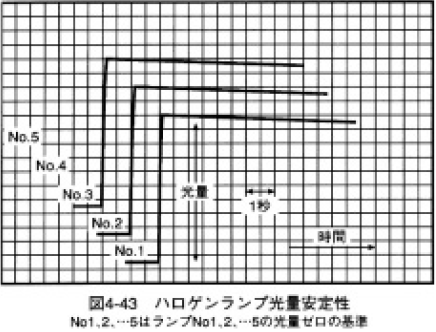

(5)光量安定性

図4-43のように、ハロゲンランプは光量立ち上がり後、1~5%程度光量が下がる。これはハロゲンランプ点灯後、サポータ部分の温度上昇及び熱ロスがフィラメントの温度上昇より遅れて起きるためである。この現象は低電流・高色温度のランプほど少なく、大電流・低電圧・低色温度のランプほど顕著になる。光量の下がり方が大きいとコピーの濃度ムラが発生する。そのため、複写機の中には光量の落ち込みを予め予測し、コピーに影響が出ないように制御しているものもある。

4.6.3 他光源との比較

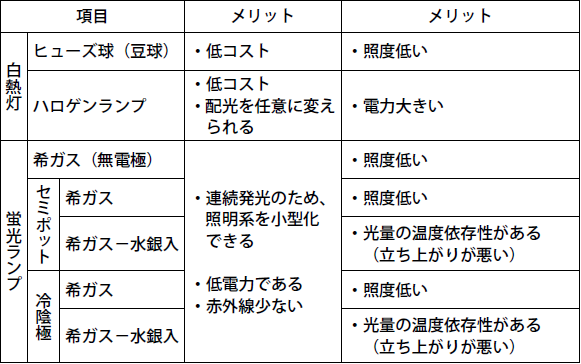

ハロゲンランプと他光源との比較は表4-9のようになる。

表4-9 ハロゲンランプと他光源の比較

(1)ヒューズ球との比較

ヒューズ球はランプを複数個直列に接続するため、個々のランプの特性の違いにより印加される電圧が変わる。そのため、特性の揃ったランプを組み合わせないと各ランプの光量が変わるために主走査方向の配光が設定通りにならず、また、効率も低いため原稿面の照度が低くなる。また、直列接続のため、ランプ一個の故障の場合にも、全体の取り替えが必要となる。これに対しハロゲンランプはランプ一本で主走査方向の配光を実現しているため、上記のようなことはない。

ただし、ヒューズ球は大量生産が可能な構造でありコスト的には安価である。

(2)蛍光ランプとの比較

蛍光ランプは現状では原稿面照度が低く、周囲温度によって光量が変化する。そのため安定した多くの光量を必要とするアナログ複写機(特に高速機)には使用困難である。更に専用の電源・回路等が必要となる。また、ハロゲンランプのような連続的な分光分布にならないため、デジタルカラー複写機に対しては色再現性の問題で採用が困難な状況である。それに対しハロゲンランプは原稿面で蛍光ランプの10倍程度の照度を有し、周囲温度の影響もほとんど受けないため、あらゆるタイプの複写機に使用可能である。また、可視域で連続な分光分布を有しているため、カラー複写機に使用した場合、色再現性に優れている。

他方、外部電極型希ガス蛍光ランプは、電力がハロゲンランプの1/10程度にでき発熱も少ないため、CCD感度の向上も伴い、今後の主流となるデジタルモノクロ複写機やスキャナ等に有効な光源である。

(3)ハロゲンランプの他光源に対する特長

ハロゲンランプの他光源に対する特長をまとめると次のようになる。

- ①主走査方向の配光が任意に作れる。

- ②連続した分光分布を持っている。

- ③点灯に対し、環境依存性が少ない。(温度、周囲の明るさ等)

- ④AC・DC・高周波点灯等に対応可能であり、点灯する電源の制約が少ない。

- ⑤一定した光出力が持続する。

4.6.4 市場動向と技術動向

(1)市場動向

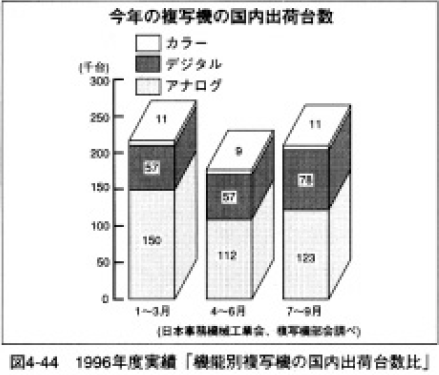

QRタイプハロゲンランプの主な用途である複写機の1996年度の機能別国内出荷台数を図4-44に示す。従来、複写機の主流はアナログ機であったが、OA機器の複合化(一台でコピー・プリンタ・ファクスの機能を有する複合機)、パソコンの普及、デジタルカラー複写機の需要増等により、デジタル機の需要が増加し、複写機業界もデジタル複写機への移行が進んでいる。複写機メーカーの動向は次の通りである

富士ゼロックス:「デジタルチャンピオン宣言」1998年に全てデジタル化

キヤノン :「デジタル化倍増計画」1997年に販売倍増(デジタル比率50%)

リコー :「DM-25作戦」デジタル機の拡販宣言(1999年にデジタル化率85%)

他の複写機メーカーも今後同様な動きとなる状況である。

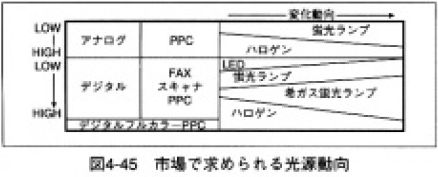

デジタル化に伴って求められる光源の変化を図4-45に示すが、その内容は次のようになる。

- ①アナログ複写機

光量の少なくてすむ低速機は、電力が低く発生する熱も少ない蛍光ランプが主流となる。高速機は光量が必要なため、ハロゲンランプを使用する。今後感光体や光学系の進歩により、徐々にコピースピードの速い複写機に蛍光ランプが使用可能になる。この分野は市場が大きく、使用地域・使用状態も種々あるため、低価格化・高信頼性がより求められるようになってくる。特に価格面では生産拠点のアジアシフトが進み、同地域はもとより、世界中のどこからでもランプを供給できることが必要となる。 - ②デジタルモノクロ複写機

アナログ機と同様低速機は蛍光ランプ、高速機はハロゲンランプを使用している。しかし、デジタル機の場合、CCDの感度等の関係でアナログ機に比べ、より低い原稿面照度で使用可能である。また、ハロゲンランプは蛍光ランプに比べ発光効率が低く、原稿面で同一照度を得るためにはより多くの電力を必要とする。その結果発熱量が多くなり、デジタル機のCCDの感度低下を招くため、冷却ファンを取り付けねばならないという短所がある。そのため、今後は蛍光ランプを使用する方向である。 - ③デジタルカラー複写機

デザイン・ファッション等のカラーの用途により、この分野では高画質であることが重要である。そのため、現状は色再現性のよいハロゲンランプが使用される。今後、分光分布の優れた蛍光ランプ等が開発されるまでは、ハロゲンランプを使用する方向である。

(2)技術動向

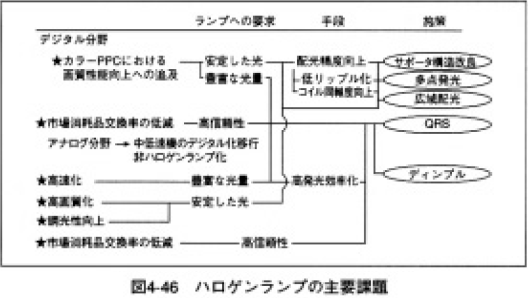

ハロゲンランプに対する要求とそれを実現するための施策を図4-46に示す。

①高信頼性・高効率化・低電力化

アナログ機・デジタル機共に高信頼性の要求が強くなってきている。ハロゲンランプは定期交換部品であり、定期的に交換が行われる。しかし、市場における使用状態を完全に把握することは困難であり、突発的に交換が必要となる場合がある。その頻度を減らし、また、想定される交換回数自体を減らすことが各社の経費削減になる。特に市場での設置台数の多いアナログ機にその要求が強い。

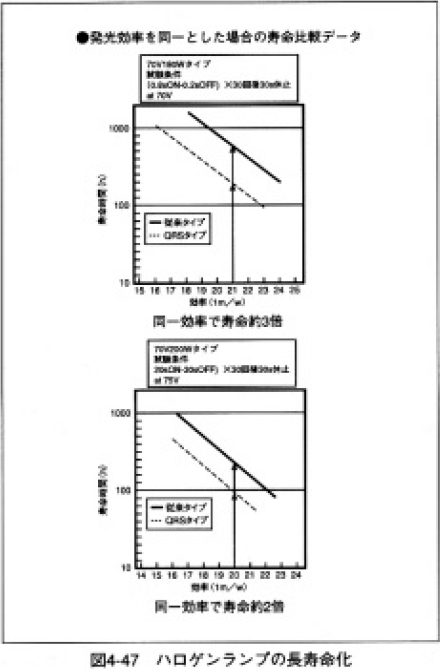

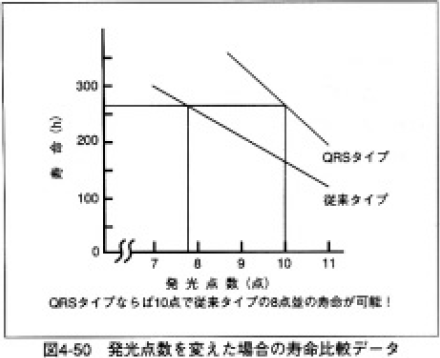

ウシオでは長寿命タイプ(社内名称QRSタイプ)ランプを開発し、図4-47の様な効果が確認された。このタイプによって市場の要求にある程度応えられることになる。

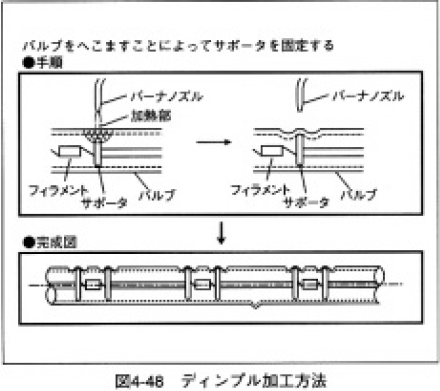

また、複写機の高速化が進んでいるが、高速化によりハロゲンランプに求められることは、豊富な光量と耐衝撃性の向上である。光量を上げるためには電力を上げること・発光効率を上げることの両者がある。複写機に使用出来る電力は限られているため発光効率を上げて対応するが、発光効率を上げると、寿命が短くなる。このため寿命を満たすためには発光効率をある値以下にする必要があり、光量の点で高速化には限界があったが、QRSタイプの採用により発光効率を上げても従来と同等の寿命実力値を有するハロゲンランプが可能となり、高速化の可能性が広がりつつある。耐衝撃性の向上のためにはディンプル加工が採用されている。これは図4-48のように石英ガラス管を加熱変形させてサポータを固定することにより、ランプに振動衝撃が加わった場合に、フィラメントを劣化させないことを目的とする。これは従来よりあった技術であるが、複写機の高速化と市場での使用状態・輸送状態の多様化に対応するため、採用される品種が急速に増加している。

更に複写機の多機能化・複合機化によってハロゲンランプに対する低電力化の要求も強い。この要求に対してもQRSタイプの採用により同一光量であれば、より低電力を実現できることになる。

今後、複写機の高速化・複合機化が進むにつれ、高信頼のハロゲンランプの要求がより強くなる。

②高画質化

- ➊配光精度向上

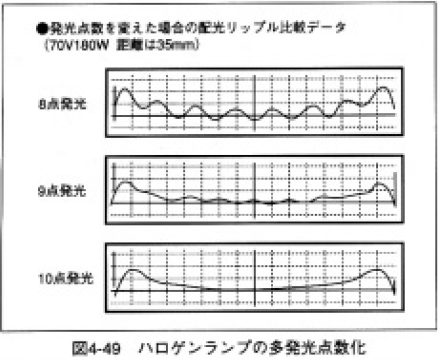

デジタルフルカラー複写機に対して求められる高画質化の要求として主走査方向の配光精度向上がある。その一番目として低リップル化がある。写真等をコピーした場合、原稿面の反射等によりコピー上に発光部の痕が出る場合がある。それは図4-49のように発光点数を増やし配光のリップルを減らすことによって解決出来る。しかし、図4-50のように発光点数を増やすと寿命が短くなる。そのため、従来タイプでは発光点数を増やすのに限界があり、画質向上のためのネックとなっていた。それに対し、QRSタイプは従来より発光点数を増やすことが可能となり、リップルを減らすことで画質向上が可能となる。今後、ハロゲンランプは高画質の要求により多発光点数化の方向となる。

- ➋光量安定性改善

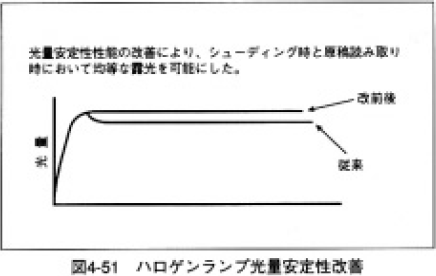

二番目として光量安定性の改善がある。ハロゲンランプの光量は立ち上がり後1~5%程度低下する。そのためコピーの最初と最後で光量変動があり、それが画質に影響するものがあった。高画質化のためには光量の低下を少なくする必要がある。そのため、ウシオではサポータ構造の改良により図4-51のように光量の低下を1~3%程度に改善した。これにより、光量変動が少なくなり高画質化がはかれる。今後のデジタルカラー複写機はより高画質化を目指すため、ハロゲンランプに対してもより安定した光の要求が強くなる。

- ➌広域照射

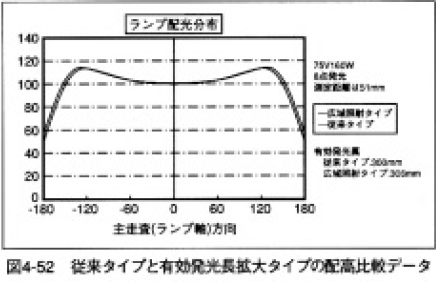

三番目として広域照射がある。従来のハロゲンランプは、全長に対し均一に照射できる範囲が決まっていたため、原稿面上の主走査方向の両端部が均一に照射できる範囲を超えた場合、光量不足による両端部の濃度ムラ(地肌汚れ)がおこる場合があった。そのため、ランプの全長を伸ばす・灯具にリフレクタ等をつける・実機で補正をかける等で対応していたが、おのおの複写機の設計・コスト等マイナス面があった。それに対し、ウシオでは図4-52のようにハロゲンランプの端末の改良により、より広域を照射出来る広域配光タイプを開発した。

今後ハロゲンランプに要求され技術的に進歩していく方向は図4-46の各々の項目を更に進歩させることである。

(河村忠和)

4.7 LED

4.7.1 構造と諸特性

(1)LEDの発光原理

LEDは、電流により発光する注入形電界発光のことである。p-n接合の半導体に順方向の電圧を印加した場合、p領域に注入された少数キャリアである電子は、熱平衡状態からずれたエネルギー状態になる。そのとき禁制帯幅を介して多数キャリアの正孔と再結合するが、その過程で光を放射する。光は、ある程度の波長幅を持っているが、禁止帯幅のエネルギーEgに相当する波長の近くにピークを持っている。発光スペクトルは次式で表される。

禁制帯幅で電子と正孔が再結合する方法として、直接遷移型と間接遷移型がある。間接遷移型の再結合は直接よりも中間順位を介して再結合する確率の方が高いため、発光効率は直接遷移型よりも悪い。したがって直接遷移型の材料の方がよいが発光波長、発光効率を考慮すると間接遷移型を使用せざるを得ない場合が多い。

(2)発光強度の電流依存性

主なLEDの発光強度と順方向電流の関係を図4-53に示す。28) LEDは電流制御により発光強度を変えることができる。

(3)発光強度の温度依存性

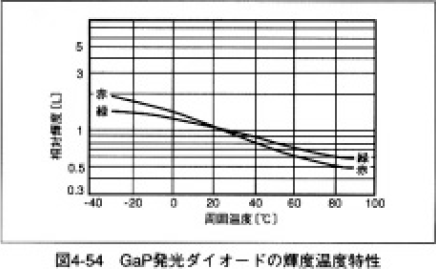

LEDは発光再結合の確率が温度に依存するため、発光強度は周囲温度に依存する。図4-54にGaPの温度特性を示す。28) したがって使用環境温度や動作時の接合部の温度上昇を考慮する必要がある。損失による接合部の温度上昇を避けるための対策としては、パルス駆動、熱放散などの工夫がなされている場合もある。

(4)応答速度

発光中心がキャリアを捕獲、解離する速さで決まる。数µs以下で立ち上がり、他の光源と比較して十分に速い。

(5)LEDの構造と指向特性

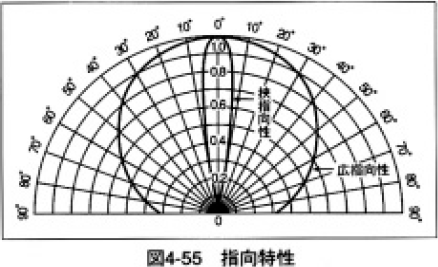

LEDの指向特性を図4-55に示す。28) 樹脂でできているレンズによって特性が変わる。

(6)最大定格

LEDは一般の半導体と同様に最大定格が定められている。この条件下で、いかなる場合にも超えてはならない定格を意味しており、使用する際には十分気をつける必要がある。

4.7.2 読み取り用光源としてのLED

(1)LEDアレイの特徴

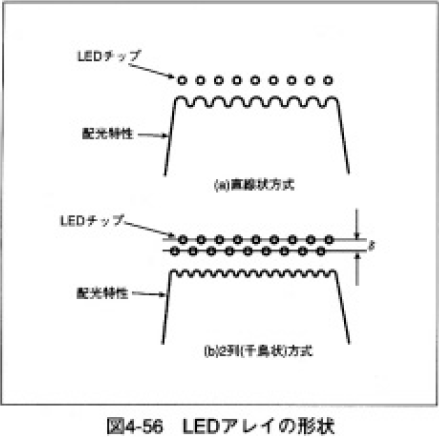

LEDを読み取り用光源として用いる場合は、LEDを一定間隔毎に並べて線状にアレイ化した光源を用いる。このときLEDチップ部で光量が上がり、その結果うねりのある光量分布になってしまう。その対策としてLEDを2列(千鳥状)に並べる方式もある。前者を直列配列方式、後者を2列(千鳥状)方式という(図4-56)。但し2列方式の場合、LEDの列幅が大きくなること、またLEDの数も多く使用しなくてはいけないという欠点もある。最近ではLEDのつなぎの技術の向上に伴い、光学系の調整が容易な直線配列方式が主流になっている。

LEDを読み取り用光源に用いた場合、次のような特徴がある。

特徴

- ●応答性が速いので迅速なON/OFF切り替えが可能である

- ●駆動回路無しで発光できる

- ●任意の光量分布を設定できる(したがって、縮小型、密着型(等倍型)のどちらの光学系でも使用できる)

- ●消費電力が小さい

- ●発熱が少ない

- ●有効発光長に対する光源の外形寸法を短くできる

- ●振動やショックに強く、寿命が長い

- ●チップをつなぐことにより長尺化が可能

- ●ノイズが少ない

ただし、次のような欠点もある。

- ●各LEDの光量バラツキが大きい。

- ●光量の周囲温度依存性が高い。

これらの欠点については、LEDチップのランク分け、ドライブICごとの電流制御、パルス制御などによる調光により対策を行っている。29)

(2)LEDアレイの仕様

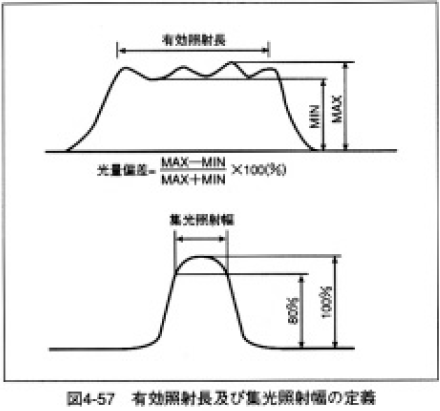

LEDアレイの主な仕様を図4-57に示す。使用する場合、これらの特性を注意しながら選択する必要がある。

- ●有効照射長

- ●光量偏差

- ●集光照射幅

- ●ピーク発光波長

- ●スペクトル半値幅

- ①有効照射長

有効照射長は読み取り幅に応じて選択する必要がある。有効照射長を長くする場合LEDチップをつなぎ合わせる技術が必要になるが、逆にチップをつなぐことによりA3幅以上の長尺化も可能となる。またLEDアレイの場合、各チップの光量を操作することも可能なため有効照射長に対し光源の外形寸法を極力短くできる。 - ②光量偏差

LEDアレイの長軸方向の光量リップルを表す。最大20%以内で使用する場合が多い。尚、各LEDの電流値を設定することによって配光特性を自由に設定することもできるのでシェーディング補正が必要な光学系でも対応可能である。 - ③集光照射幅

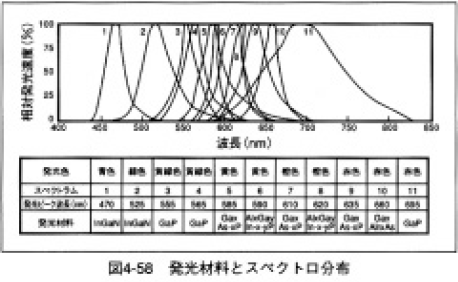

LEDアレイの短軸方向の光量の幅を表す。使用する光学系により変わる。 - ④ピーク発光波長及びスペクトル半値幅

発光材料とスペクトル分布について図4-58に示す。30) 発光強度は、長波長ほど明るく、短波長ほど明るく発光させることが難しい。読み取り用光源としては、主にモノクロ用として赤色のLEDが用いられていたが、赤い文字、印も読めるようにするため、黄緑色発光のLEDアレイ(波長λ=565nm;GaP)に変わりつつある。

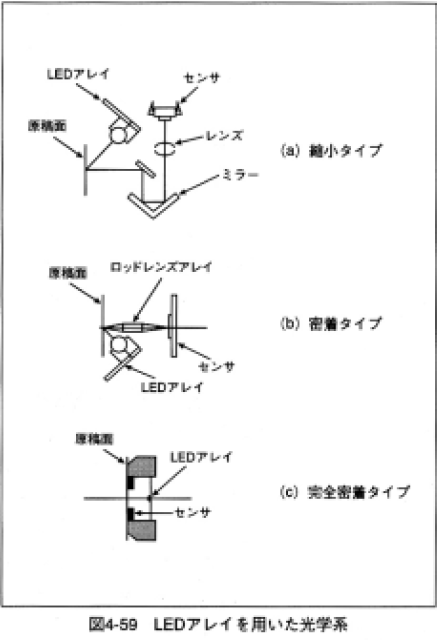

(3)LEDを用いた光学系(図4-59)

LEDアレイを用いた光学系は次のようなものがある。

- ①縮小タイプ(Non-contact type)

原稿面における焦点深度を深く(±0.6mm以上)得ることができる。ただし、その反面コンパクトな設計ができないという欠点もある。 - ②密着タイプ(Contact type)

棒状レンズ・アレイ(商標セルフォック・レンズ・アレイ)によって、原稿面のイメージを1:1でセンサ面に結像する。コンパクト設計ができ、またセンサの解像度を容易に上げることができる。ただし、焦点深度がやや浅い(±0.3mm)という欠点がある。 - ③完全密着タイプ(Full-contact type)

特殊な窓を持ったセンサの裏面から照射し、原稿面からの反射光を窓の周りのドーナツ状のセンサで受光する。非常にコンパクトな設計ができる。ただし、焦点深度が非常に浅く、原稿の浮きは直接画像のボケにつながるという欠点がある。

なお、密着型についてはLEDが照明光源の主流である。

4.7.3 最近のLEDの開発状況とカラー読み取り

近年におけるLEDの高輝度化は急速に進んでいる。

青色LEDについては1993年以前では、SiCを発光材料とするものが主流であった。この材料は光度が10mcd~20mcdと低く、当時の赤色LEDと比較して10分の1にも満たない光量である。しかし、日亜化学が1993年11月に1cdの青色LEDを実現、31) その後2cdまで光量を向上させた。32) さらに1994年4月には、2cdの青緑色LEDも発表している。33) これらのLED材料は、どれもInGaNで実現しており、既に商品化している。日亜化学がGaNで高輝度を達成した影響を受け、三洋電機、東芝など、他のメーカでもGaNを使用した高輝度の青色発光ダイオードの開発にのりだしている。34) その他にも東芝が1993年に0.8cdの緑色LEDを発表 35)している。

従来からあった赤色や黄色の発光ダイオードについても改良がなされている。これらの発光色のLEDは1992年以前では数百mcd~2cd程度であった。しかし、1992年に米Hewlett-Packard Co.が3cdを達成、更に改良を加え、1994年には6.5cdの明るさを実現した。28) またシャープでは試作レベルで赤色(644nm)が20cd、黄色(590nm)が63.1cd、黄緑色(560nm)で3.6cdを得ており、更に実験室レベルでは、黄色で80cdの輝度が得られていると言う。34)

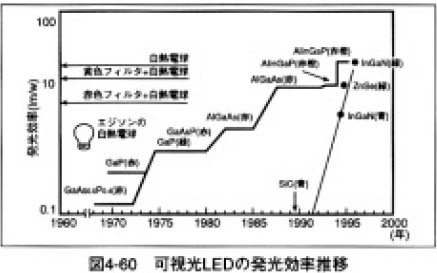

そのほかの発光色として、白色LEDも発表された。36) InGaN活性層を用いた青色発光ダイオード・チップ表面にYAG(イットリュウム・アルミネート・ガーネット)系の蛍光体を塗布したものである。可視光LEDの発光効率推移図を図4-60示す。28)

このように赤色から青色までの高輝度LEDが商品化されることにより、読み取り用光源としてのLEDもモノクロからカラーへの可能性がでてきた。

LEDでカラーを読み取る場合、従来は青色に発光する高輝度のLEDがなかったため、赤、緑は、おのおのの発光色のLEDを交互に並べたLEDアレイを使用し、青については青色フィルターを重ねた蛍光パネルを使用していた。37)

今日の高輝度タイプのLEDを使用することによって、赤、緑、青全ての光源をLEDにすることが可能になってきた。キヤノンは、3色のLED光源を使用した密着型一次元カラーイメージセンサの商品化を検討している。38) 一つの受光部を1画素とし、光源を赤、緑、青に切り替えて読み取る方式で、カラーフィルタを使用することで受光部の密度を1/3にできる。白色のXeランプを使う従来方式と比較し消費電力も約1/10の0.75Wにしている。LEDは棒状の導光板の両端に配置する。片側に各色1チップで計6チップある。LEDの発光波長は、630nm、530nm、470nmの3原色である。

また、高輝度により、フィルムスキャナにも使用されるようになった。従来は、蛍光ランプを使用していたが、熱を嫌うフィルムを使用するため、高輝度で熱を発生しない光源が要求されていた。高輝度LEDの出現はその要求を満たしている。ニコンはRGB3色のLEDアレイを用いてフィルムスキャナの商品化を行っている。39) 色分解は、3色のLEDを切り替えることにより行っており、赤、緑、青の各色8bitのフルカラー1670万色を再現できる。LEDを使用することにより、放熱のスペースが必要なくなりコンパクトな形状に仕上がっている。

LEDは、今後も高輝度化を狙って開発が進むと考えられる。LEDアレイを読み取り用光源に使用した場合の大きなメリットとして、非常にコンパクトにできる、小電力である、発熱が小さい、応答性が速いなど、他の光源にはない特徴を備えている。今後はこれらのメリットを利用した小型軽量のカラー読み取り用光源にも多く応用されていくであろう。

(横川佳久)

4.8 半導体レーザ(LD:Laser Diode)

4.8.1 LDの構造と動作原理

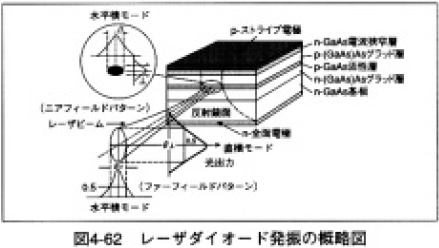

レーザダイオード(LD)は、GaAsなどの2つの化合物半導体からなるPN接合ダイオードで、特定の波長の光を出す光発振器である。この半導体は同一結晶構造を持った1つの単結晶として接触形成されている。したがって、1つの半導体結晶内に不純物(ドナー)を混ぜて伝導帯に自由電子の存在するN形半導体と、価電子帯に正孔が存在するP形半導体を形成した直接遷移型半導体である。このPN接合ダイオードに少数キャリアを注入し、エネルギー帯間での電子の遷移、再結合による発光をへき開面の反射により光共振させ誘導放出による可干渉性の光を放出するものである。

4.8.2 化合物半導体とレーザ発信波長

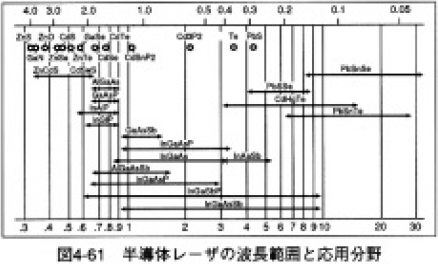

LDの基本発信波長はその材料(混晶組成比)により決まるが化合物半導体とレーザ発信波長について図4-61に示した。40)

また、材料と波長域は、おおよそ次のように分類できる。

4.8.3 LDの構造とその特性

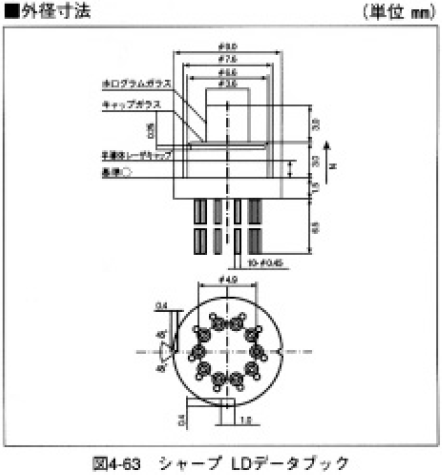

一般的な構造を図4-62に、市販品の外観を図4-63に示す。また、その特性を表4-10に示した。42)

表4-10 シャープ LDデータブック

4.8.4 LDの特徴と読み取り光源としての応用例

'(1)LDの主な特徴

- ①非常に小型、軽量である

- ②長寿命である

- ③低電圧、低電力で駆動できる

- ④大量生産が可能である

- ⑤入力電流変化で、直接高速変調が可能である

- ⑥マルチ素子が可能である

(2)読み取り光源としての応用例

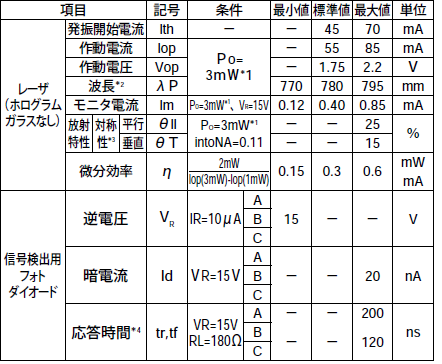

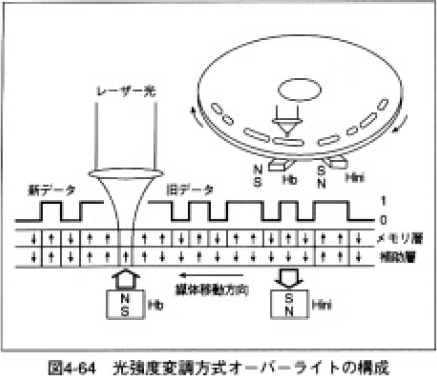

読み取り用には、短い距離でコヒーレントな光をlµm程度のスポットにする必要がある。このためレンズ系や光の出口に工夫がこらされており、実用面では、CDやバーコードリーダ等に使用されている。CDやDVDの読み取り光源は、前述のa)の理由により輝度の高いLDが独壇場であり、磁気光ディスクの書き込み、読み取りの例について述べる。図4-6436)に示すように光磁気ディスクの記録はレーザ光により加熱し、読み取りには光磁気効果を用いるものである。これは、物質のアモルファス状態と結晶状態間の構造変化を利用して情報を記録し、再生は反射率の差を信号として読み取る。データの転送レートやアクセスタイムを上げるには、この媒体に読み取り、消去、記録の各レベルの3値に強度変調(図4-65)43)をかけたレーザ光を用いる。相変化光ディスクのオーバライトでは、交換結合2層膜媒体(メモリ層とキュリー点の高い補助層で構成された)と2個の磁石を用いる。信号の書き込み時には、媒体温度が上昇し磁化反転によって信号が書き込まれる、読み取り時にはKerr効果、Farady効果により回転角の大きくなった光を、偏光板を通して透過光の強度変化で読み取る。1MHz以上の高速記録と読み取りが可能である。

4.8.5 読み取り光源としての将来の展望

前述のように情報分野の利用についても相当進歩してきたが、市場要求に応えるには課題もある。特に、情報処理装置のコンパクト化、軽量化、大容量化、スピードアップ化、マルチ素子化は必至である。また、安価、長寿命、低電力等、高効率で優れたものが要求される。

ディスクの記録容量は波長の2乗に反比例するため短波長化が進められており、現在、DVD(Digital Versatile Disk)用に赤色635nm~650nmのLD,青紫色410nm~450nmのLDが開発されつつある。室温連続発振可能な青色LDが実用化されると、記録密度を飛躍的に高めることができ、HDTVに対応した大容量記録が可能となる。

LDの使い方や装置システムとしての工夫も重要な要素であるが、光ディスク記録の高密度化をはかるために短波長で出力の大きいLDが望まれている。現在LDの出力限界はチップの温度上昇と出力の安定性の兼ね合いによると言われており、これからの構造解析技術の進歩と分子、原子レベルでの素子形成技術によって、近い将来便利で安価なLDが出現することが期待される。

なお、最後になったがLDは、記録の出力装置(プリンタ)の記録光源として長年の実績を持っており、一つの分野を確立している。

(笠井義弘)

4.9 エレクトロルミネセンス(EL :Electroluminescence)

エレクトロルミネセンス(EL)は、蛍光体の性質をもつ物質に高電場を印加したとき、この励起によって生じる発光現象である。この発光現象を利用したディスプレイがELディスプレイである。

ELディスプレイには、ZnS粉末を高誘電率のバインダ中に分散させた分散形ELと、蒸着等により蛍光体や絶縁体を薄膜化して素子を形成する薄膜形ELの2タイプがあり、いずれも駆動方法にはACとDCの2方式がある。

4.9.1 構造と動作原理

現在、一般的なELパネルの構造は,発光層を絶縁層ではさんだサンドイッチ方式の2重絶縁膜構造になっている。等価回路的には、コンデンサとツェナダイオードの結合で表わされる。この発光層(発光材料)は、V<Vth:容量性、V≧Vth:導電性で、電場が加わるが直流電流は流れない。

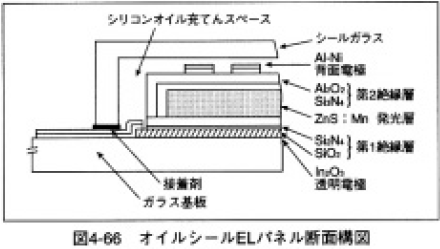

一般的な2重絶縁膜構造(ZnS:Mn2+薄膜EL)を図4-66に示す。44) 基本的な動作原理は、蛍光体材料に104~106V/cm程度の高電場を印加したとき、材料中の電子(あるいは正孔)が加速され、蛍光体中に存在する発光中心を衝突励起する。

励起された発光中心が基底状態に戻るとき、放出するエネルギーの一部が発光(EL)するものである。主なEL素子の材料とその特徴を表4-11に示した。45)また、分散形及び薄膜形ELと交流及び直流駆動タイプの概要を以下に述べる。

表4-11 EL素子の主な材料とその特長

交流動作タイプは、蛍光体中に存在した電子(正孔)や蛍光体-誘電体界面準位から供給された電子(正孔)が、蛍光体粒子(層)中を交番電場により往復走行し発光中心を励起するため、発光輝度は印加電圧に依存し、印加電場の周波数に比例することになる。一方、有機物を用いたフレキシブル形のものも精力的に研究開発されているが、明るさや寿命の点でまだ難点がある。

直流動作タイプは、励起に寄与する電子(正孔)が直接電極から流入し、蛍光体粒子表面または蛍光体層と電極の界面にポテンシャル障壁ができ、逆方向バイアス側に形成される空乏層に印加電圧の大部分が集中する。この高電場(105~106V/cm)により電子(正孔)が加速され、発光中心を励起する。発光輝度は素子を流れる電流に比例する。

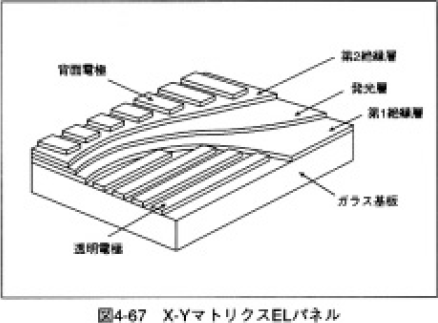

情報表示させるパネル構造は、任意の文字・記号・図形の表示機能を確保するため、一方は、透明導電膜(ITO)を多数の細線群に平行分割して配置し、他方の背面電極との間でX-Yマトリクス形状になるように電極構造を形成している(図4-67)。37)X-Yのそれぞれの電極間に約200Vのパルス電圧を印加すると、絶縁層のコンデンサを介して高電場が印加され、交点の部分のみが発光することになる。外部操作回路を用いて順次発光点を走査することにより情報表示ができる。

ELディスプレイの特性を以下に示す。

- ①輝度……200cd/m2(高輝度タイプ)~85cd/m2(ノーマルタイプ)

- ②総消費電力……4.5W(320×256ドット)~23W(1280×1024ドット)

- ③質量……… 270g(4.7型)~1300g(12.9型)

- ④動作温度… -5°C~55°C、(-20°C~65°C)

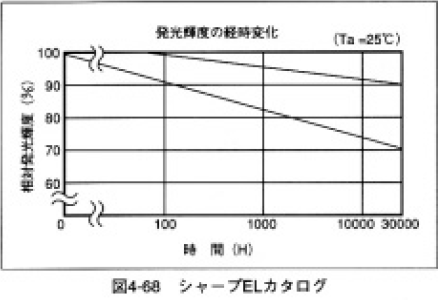

- ⑤寿命… 発光輝度の経時変化の一例を図4-68に示す。46)

4.9.2 ELの応用分野

EL開発の当初は、小型、薄形軽量等の利点で、面光源としての用途が考えられたが、前述のように輝度が数100cd/m2と低い。そのため光源単体としての機能では用途がなく、現在ではEL素子の利点を生かし、情報表示分野の用途を重点に発展してきている。

情報処理装置の急成長に伴って、薄膜ELディスプレイは、自発光,全固体、長寿命、表示の見やすさ等の特徴がある。これを生かし2重絶縁膜構造のELパネルを用いたFA、OA機器、計測器、金融端末等の応用分野で利用されている。

さらに、高精、大表示容量、低電力化等の特徴を生かす用途として、ワークステーション分野への拡大が進んでくると予想される。

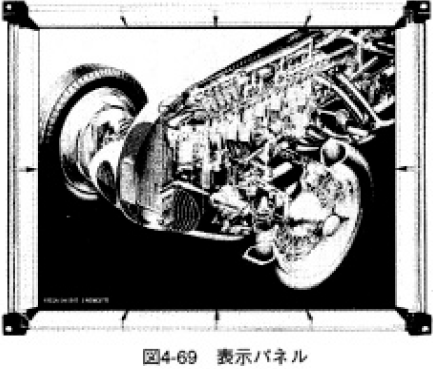

一般に市販されているものは画面サイズ(対角)は、12cm~33cm、画素ピッチ(水平×垂直)0.20~0.375mm、表示容量として320×240~1280×1024(横×縦:ドット)であり、その一例として、表示パネル外観を図4-6939)に、特性を表-1239)に示す。なお、今後は、高輝度、大表示容量、鮮明度、安価等量産性の優れたより高度の多層膜形成技術〔物理的蒸着(PVD法)や化学蒸着(CVD)法など〕の開発が期待される。

表4-12 LJ280µ32の仕様

一方、階調表示,カラー化も、種々の材料と各種成膜方式等により、試みられている2種類程度の蛍光体による、フルカラー表示の実現が期待される。それに先がけ2色カラー表示装置が実用段階になると用途面での拡大が考えられる。

(笠井義弘)

4.10 情報機器用光源ユニット

情報機器用光源ユニット(以後、光源ユニットと呼ぶ)は、光源を中心に、それを固定する部材、光源からの光をより有効に反射させる反射鏡および情報機器に取り付けるための部材からなる。

本項では、複写機(アナログ、デジタル)の読み取り照明系に使用している光源ユニットをサンプルにあげて、構造、諸特性および技術動向を解説する。

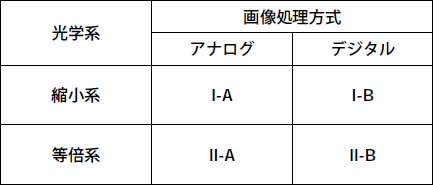

複写機での画像処理方式と光学系の関係を表4-13に示す。複写機では画像処理方式はアナログとデジタルの2種類があり、光学系としても縮小系と等倍系の2種類がある。それぞれに要求される仕様は異なり、それに伴って光源ユニットの構造も異なってくる。

表4-13 画像処理方法と光学系の関係

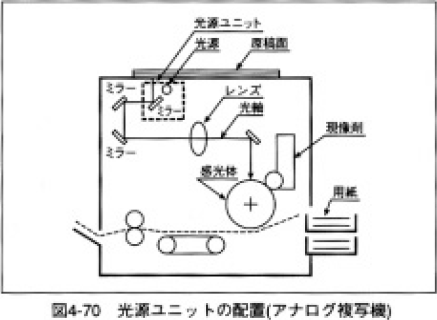

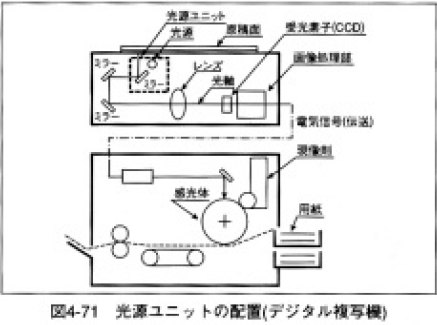

現在、複写機の主流であるミラー移動方式でのアナログとデジタルでの縮小系の光源ユニット配置図を図4-70、図4-71に示す。

4.10.1 構造と諸特性

(1)構造

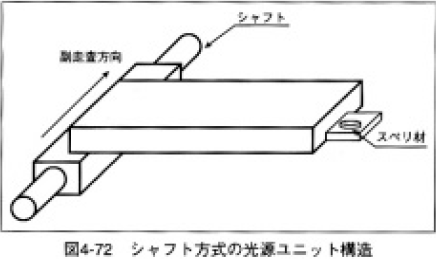

I-Aでは、実機の駆動系が光源ユニットをシャフトに通して副走査方向にスキャンさせる場合と、両側にワイヤあるいはベルトをつけてスキャンさせる場合の2種類の方式がある。シャフト方式での光源ユニットの構造は図4-72のようになる。この方式をとる場合にはいくつかの注意が必要である。

まず第1は、実機のシャフトと光源ユニットの軸受とのクリアランスである。シャフトと軸受の加工精度、軸受の摩擦抵抗(材質の選定)および軸受の間隔が重要な設計要素となる。第2は、剛性である。光源ユニット自体が片持ち状態なので、スキャンさせると軸受部に回転モーメントがかかる。このモーメントをできる限り最小に押さえる構造が必要である。第3は、光源ユニットを牽引する位置である。回転モーメントの被害が少ない位置に設定しなければならない。第4は、もう一方の側の摺動材の選定である。これらはどれが欠けても副走査方向の解像度が低下する原因となる。

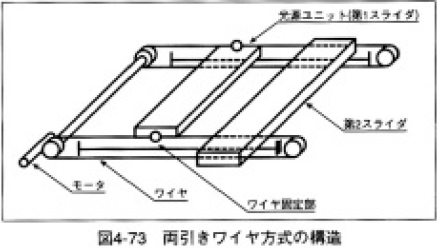

次に両引きワイヤ方式の光源ユニットを含めた構造を図4-73に示す。光源ユニットとしては、両側にワイヤを固定する構造を持った形となる。この方式の問題点は、光源ユニットの上下方向および主走査方向がフリーなので、振動による読み取りの位置ずれを考慮しなければならない。この振動を最小限にするために、ワイヤの固定位置、スベリ材の材料選定が重要な設計要素となる。更に、モータからワイヤを通して伝わる振動もあるので、この影響も確認しておかなければならない。

I-Bでは、駆動系の構造はI-Aと同じである。

II-Aでは、駆動系が原稿となるため、光源ユニットは実機に固定となる。この方式では、原稿台を移動させなければならないので高速コピーの対応がとれない。そのために、この方式は10枚/分以下のパーソナル機に限定されている。ところが、実機本体に変倍機能がないので、コンパクトかつ低コストでできるメリットがある。光源ユニットとしては、レンズ(ロットレンズアレイ)を含めた形の構造が特徴である。

場合によっては、ゼログラフィ複写機のプロセスの一つであるクリーニング工程(除電)を光源ユニットに付加機能として付けた仕様もある。

II-Bでは、駆動系の構造はII-Aと同じとなるが、複写機での量産実績は現在のところない。

(2)光量

光源ユニットは、要求される光量に応じて最適な光源を選定しなければならない。表4-14に必要な光量と使用光源を示す。参考として、寿命要求も添付しておく。I-Aでは、コピー枚数の高速化に伴い大光量が必要となるため、ほとんどがハロゲンランプを使用している。I-Bでは、I-Aほど光量を必要としないため、希ガス蛍光ランプ(Xe)が使用されている。中速以上になると、要求光量が増えるため、ハロゲンランプや水銀蛍光ランプが使用されている。リニアイメージセンサであるCCD等の受光器の高感度は進んでいるが、読み取り機能の高速化に追従できていないのが現状である。II-Aでの要求光量はコピー速度が遅いため、低光量でも満足することから、ヒューズ球やLEDが使用されている。

表4-14 要求仕様

(3)主走査方向の配光分布

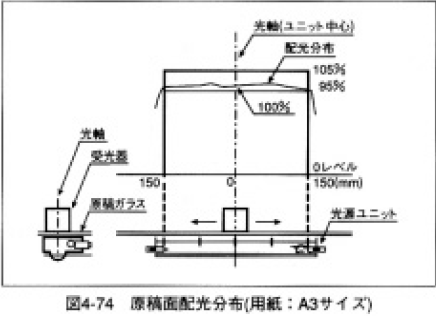

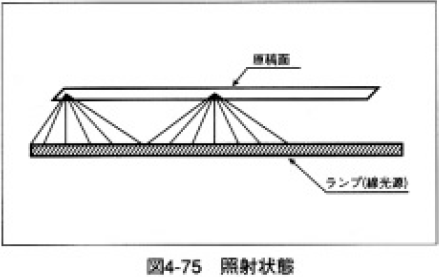

I-A、Bでの原稿面上での配光分布例を図4-74に示す。有効幅は、原稿のサイズで決まる。実際には、バラツキがあるので、その要求は原稿サイズより広い。参考として原稿の用紙サイズを表4-15に示す。配光分布は縮小光学系なので、COS4 則の補正のために中央が低く、周辺が高い分布が要求される。最近の傾向としては、光学系での補正(レンズの補正、レンズの前後に遮光板を設けて補正など)により原稿面で均一な配光分布での要求となっている。均一度は機種により異なるが、I-Aでは、±4~5%(端部は除く)以下である。光源はハロゲンランプである。ハロゲンランプ自体の配光バラツキは、±8~10%である。その不足分と光源ユニットの組み付けバラツキについては、実機に調整機能がないので、光源ユニットに配光補正板を設けて対応している。端部の配光分布は、照射すべき原稿の範囲に対し、光源の長さが十分に長くない限り、中央を照らすために寄与するランプの領域と端部を照らすために寄与するランプの領域に差があることから低下する。図4-75にその照射状態を示すが、端部の配光分布は、ランプの端部周辺にランプからの洩れ光を原稿面方向に反射させる反射板を設けて増大させる方法が主流である。

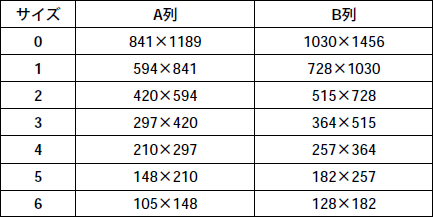

表4-15 用紙サイズの一欄表

I-Bでの配光分布バラツキはI-Aより広い要求である。これは、実機側にて電気的シェーディング補正を行うことで、配光バラツキが補正できるためである。端部の配光分布については、I-Aと同じ手段で増大させている。

II-Aでは、原稿面と感光体面が1:1の光学系なので、原稿面を均一に照明する仕様となる。均一度はI-Aと同じである。端部の光量については、I-Aと同じ手段か端部のヒューズ球やLEDの密度を高めることにより周辺光量を高めることができる。

(4)副走査方向の配光分布

I-Aでは、光源ユニットのスリットを通して感光体ドラムに照射するために、感光体ドラム(Φ30~60mm)上ではスリット幅分が受光部となる。この方式はスリット露光と呼ばれている。スリットの巾は4~9mmと広いために、分布状態が異なっていても、面積が同じであれば、画像ムラは発生しない。よって、明確な要求仕様はない。

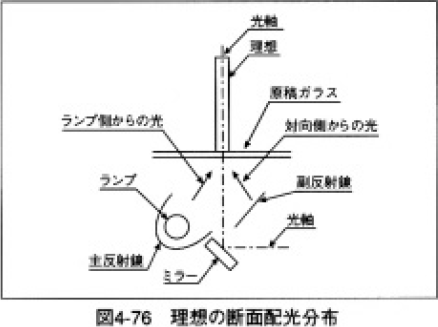

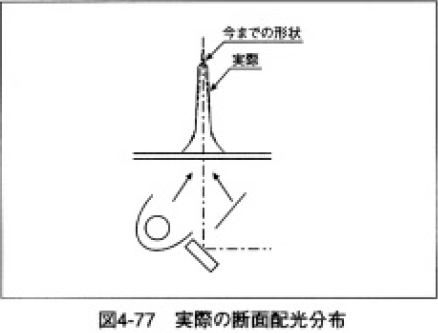

ところが、I-Bでは、受光面がCCDになることから、原稿面上での読み取り幅は約70µmとなる。そのために光学系を考える場合、光路を線として考えなければならず、照明系の配光分布形状のバラツキや光学系の読み取りバラツキが直接画像に影響する。理想の配光分布は図4-76に示す形状であるが、実際は図4-77に示すような形状になっている。光軸を中心にして幅4~6mm以内での光量変動の少ない光学設計が必要となる。

(5)配光比率

配光比率とは、光軸を中心として、光源側から照射される光の総量と対向側から照射される光の総量の比率である。

理想は5:5である。この比率が偏りすぎると、分厚い本のコピーをとった時に本の影が黒く出る。この仕様は、I-A、B及びII-A、Bの全てについて考慮しなければならない項目である。

(6)フレア光

I-Aでは、ほんとどの仕様がスリット露光方式をとっている。この時の光は原稿面から反射された拡散光でなければならない。スリットを通らずにドラムに達する光、スリットを通る光であっても、正反射光であったり、スリット角穴端面からの光(原稿面から来る光でないもの)は画像処理には不要である。これらは、まとめてフレア光と呼んでいる。

このフレア光が入ると、印画紙にプリントされた写真の光沢のように原稿が持っている濃淡、色彩といった情報が欠落する。I-Aでは受光面が感光体ドラムなので受光部が広く、特にこのフレア光が入りやすい。I-Bでは、受光面がCCDにはフレア光は入りにくいが、原稿面の照明と結像光学系の光軸との位置関係を決める際には、センサが読み取らないようにすることが必要である。

4.10.2 技術動向

(1)縮小系アナログ複写機用光源ユニット

複写機の仕様が高速機側にシフトしつつあり、それに伴い、光源ユニットには大光量が要求されている。また、環境面から省エネの要求もある。つまり、低電力、大光量光源ユニットが要求であり、理想の光源ユニットととも考えられる。大光量よりランプはハロゲンランプとなる。このランプ電力は200W~350Wと決して低電力とは言えない。その他のランプでは光量が満足しないため、使わざるを得ない状況である。光源ユニットでは、大光量を得るために反射率の高い材料の使用が検討されつつある。現行は光輝アルミ(反射率約80%)が主流であるが、それよりも高い反射率94%のアルミなども出てきている。アルミ以外では可視域でアルミより反射率の高い銀を蒸着した反射材の使用も検討されている。銀は空気中に触れると反射率が著しく低下する性質があるが、特殊コーティングの進歩により検討できるレベルになっている。このような材料の検討とランプから出る光を効率よく原稿面に照射する光学設計が急務となっている。

(2)縮小光学系デジタル複写機用光源ユニット

現在、複写機はアナログからデジタルに急速に置き換えられつつある。光量としては、大光量を必要としないため、希ガス蛍光ランプを使用した光源ユニットが求められている。しかし、これも高速化が進むと、光量の増加は必要になってくる。光源ユニットとしては、まだまだ未成熟なので、材料の選定も必要であるが、ランプの特性を十分理解した上でそのランプに合った光学設計の確立が課題と考える。今後はこの分類の光源ユニットが主流になるであろう。

(3)等倍光学系アナログ、デジタル複写機用光源ユニット

複写機では、その構造から低速機に位置づけられる。低速の複写機はプリンタの増加に伴い市場が奪われ、新規機種が減少している。そのために、光源ユニットの開発がそれほど進んでいないのが現状である。

(多田元典)

5.1 水銀系及び内部電極型分布ガス蛍光ランプ用駆動回路

5.1.1 各駆動方式とその特性

内部に電極を有する蛍光ランプの駆動回路について、以下に記述する。

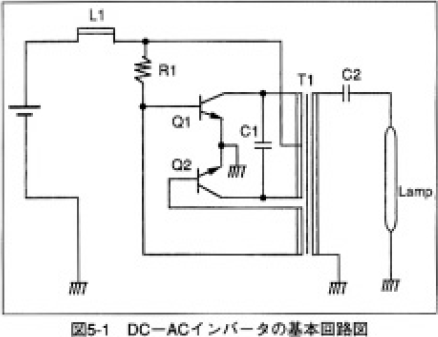

現時点では、ほとんどが直流から交流に変換する駆動回路(DC-ACインバータ)であり、一次側のプッシュ回路で発生した交流を、トランスで昇圧する方式がとられている。駆動回路の機能は、始動時に放電空間内に絶縁破壊を起こして放電開始できるだけの電圧を印加して放電を開始し、放電を開始してからは、出力電流を一定値に保持することである。更に用途によっては、出力電流を可変する機能(調光機能)が必要な場合がある。

(1)基本回路

上述した基本回路(DC-ACインバータ)の回路図を図5-1に示す。入力は直流で、発振は、プッシュプルの電圧共振回路を用いる。この回路は入力側のコンデンサとコイルの定数で、発振周波数が決まる。この一次側で発生した高周波の交流(通常20~60kHz)を、トランスで昇圧する。蛍光ランプは放電が負特性〔ランプ電流が増大するほど、ランプ電圧が下がる:通常の抵抗(正特性)では、電流を増加させる場合、電圧も増加させる必要がある〕のため、電流制限が必要であり、この役割は出力側のコンデンサ(バラストコンデンサ)が行う。

インバータの出力電流は、以下の式で算出できる。1)

Io =((1/RL)2+(2πfCo)2Vo)1/2

RL:ランプの等価抵抗、f:発振周波数

Co:バラストコンデンサ

Vo:出力電圧

DC-ACインバータの回路部品のうち、特に重要なものは、トランスである。トランスの設計は、ランプの消費電力や出力電圧(始動時)などで、決定されるが、コアや巻き線などの技術で、メーカごとの特色がある。

(2)冷陰極蛍光ランプ用駆動回路1)

冷陰極蛍光ランプの場合、上記の基本回路に付加する回路としては、調光回路がある。

また、保護素子として、インバータに電流ヒューズを組み込む場合がある。

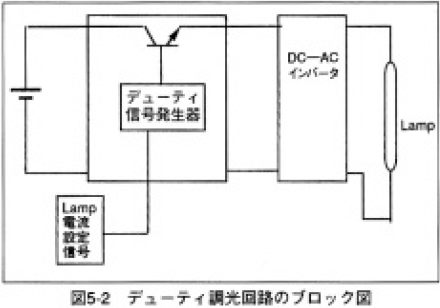

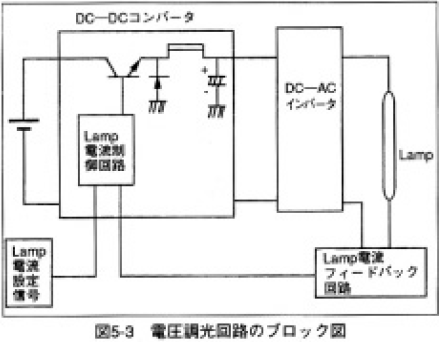

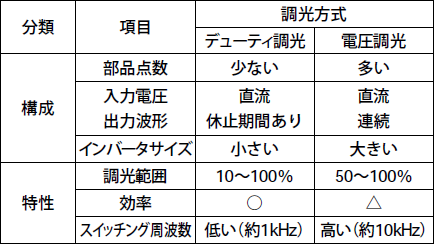

調光回路は、ブロック図で記述すると、デューティ調光方式(図5-2)と電圧調光方式(図5-3)がある。これらの特徴を表5-1にまとめる。

表5-1 調光回路の特長

いずれの方式を用いるかは、機器の使用条件で決めることになる。特に、デューティ調光方式の場合、CCDの読み取りの周波数より遅い場合は、画像に斑点または縞模様が発生する原因となる。

現在では、電圧調光の割合が増える傾向にある。

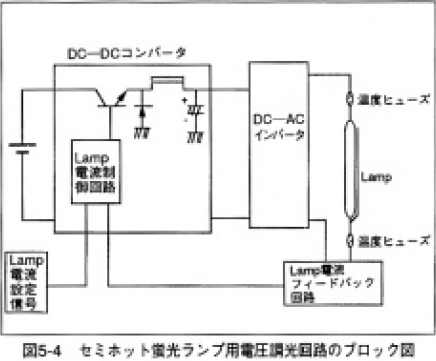

(3)セミホット蛍光ランプ用駆動回路

セミホット蛍光ランプの場合、(1)の基本回路に付加する回路として、調光回路と寿命検出回路(または素子)がある。

セミホット蛍光ランプは、熱陰極動作を行うが、通常の熱陰極蛍光ランプのようなフィラメントの予熱回路は不要なため、回路としては、冷陰極蛍光ランプの回路と同じであるので、回路も熱陰極蛍光ランプに比べて簡単であり、消費電力もフィラメント予熱分は少なくてすむ。

セミホット蛍光ランプは、熱陰極動作のためデューティ調光方式のような間欠放電では、極端な短寿命を引き起こす。これは、デューティ調光方式の場合、ランプ電流も短時間ではあるが冷陰極動作をするため、電極のエミッタの消耗が増大するためである。

以上の理由から、セミホット蛍光ランプの調光回路は、電圧調光方式に限られる。

この際の回路を図5-4に示す。この際にはランプ電流を検出し、フィードバックをかけることになる。回路は、ランプの近接導体がグランドでなくなるため、直接付近の金属部分に接触させることは避けなくてはならない。

次に、寿命検出回路としては、セミホット蛍光ランプの解説部分で述べた、3つの方式がある。これらは、以下の通りである。

- i)温度ヒューズの使用

- ii)一次側の入力電流値の検出

- iii)ランプ電圧を二次側で分割抵抗などで検出

多くの場合、i)は、検出回路が破損した場合の最後の手段として使用することが多い。検出回路が高信頼性の場合は、いらないことがある。

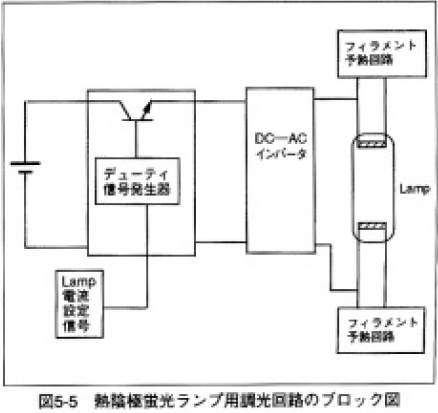

(4)熱陰極蛍光ランプ用駆動回路1)

熱陰極蛍光ランプの駆動回路は、セミホット蛍光ランプと違い、フィラメントの予熱回路が必要である(なお、バックライトの用途の場合、予熱回路を省く場合がある)。

熱陰極蛍光ランプの点灯回路の例のブロック図を図5-5に示す。

読み取り機器の場合の調光は、フィラメントに予熱電流を流した状態で、デューティ調光を行う場合がある。この場合、読み取り機器のCCDの読み取り信号の周波数とのマッチングをみて、光が平均化して入射するように周波数を設定する事が重要である。

また、必要に応じて、ランプ全体の温度を一定に保つためのヒータを取り付けて、温度調節を行うことがある。

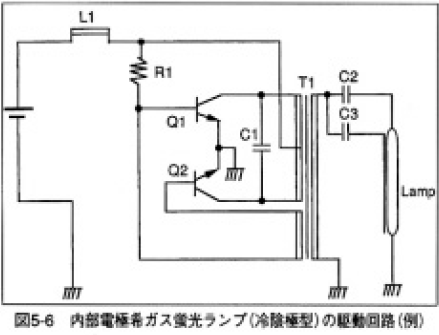

(5)内部電極型希ガス蛍光ランプ(冷陰極型)用駆動回路

内部電極型希ガス蛍光ランプ(冷陰極型)の駆動回路は、基本的に水銀入りの冷陰極蛍光ランプと同じである。異なる点としては、近接導体を用いており、これを、駆動回路の高電圧側ないし低電圧側に接続することである。この回路を図5-6に示す。2)

また、パルス回路のパルス周期を変えることで発光効率を向上させる方式もある。3)

通常、調光回路をいれることはないが、冷陰極型の駆動回路は、必要に応じて、デューティ調光を行うことはできる(電圧調光方式では、光量の変化が小さく、調光にならない)。

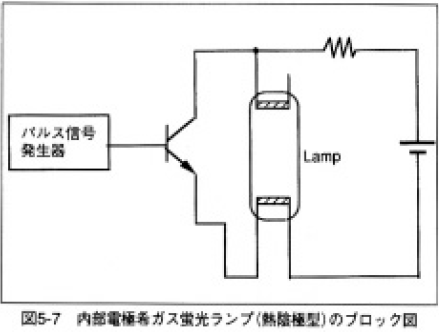

(6)内部電極型希ガス蛍光ランプ(熱陰極型)用駆動回路3)

内部電極型希ガス蛍光ランプ(熱陰極型)の駆動回路は、(3)の熱陰極蛍光ランプ用駆動回路と同じ構成である。ただし、内部電極型希ガス蛍光ランプ(冷陰極型)と同じく、図5-7に示すように、出力側に高耐圧のダイオードを接続して、正クランプ回路を構成して始動電圧を低くさせたものもある。希ガス蛍光ランプのためランプ全体を一定温度にするための予熱回路は、不要である。

(7)その他

(1)~(5)に示した回路は、全て、フェライトコアにコイルを巻き付けたトランスである。これらの方式以外で、近年、圧電素子を用いた冷陰極蛍光ランプ用のインバータ(圧電インバータ)が発売されている。4)

これは、高周波の電気信号を、圧電素子(PZT)に加え、いったん機械振動に変換し、更にこの機械振動を高電圧の高周波に変換する方式である。読み取り機器としては、まだ、圧電インバータが使用されてはいないが、液晶バックライトでは、すでに使用されている。発振周波数も高い(約100kHz)。今後、巻き線トランスのインバータとは違った展開が考えられ、動向が注目される。

5.1.2 蛍光ランプと駆動回路の組み合わせ

蛍光ランプを点灯するための駆動回路は、蛍光ランプの特性とのマッチングが重要となる。また、読み取り機器の場合、先にも述べたように、読み取りのタイミングとランプのデューティ周波数とのズレを生じると、読み取った画面にも影響を与えてしまう。蛍光ランプと駆動回路の組み合わせについて、注意する点を以下に述べる。

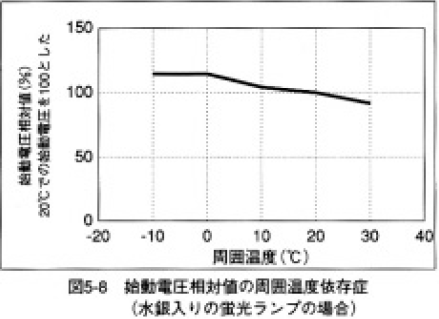

(1)始動電圧

駆動回路の出力電圧は、ランプの絶縁破壊をおこすに十分な電圧でなければ、ランプの始動ができない。特に、水銀入りの蛍光ランプの場合、低温では、水銀の蒸気圧の減少に伴って封入ガス(Ar、Neなど)と水銀のペニング効果がなくなっていく。このため、始動電圧が室温より上昇してしまう(図5-8)。駆動回路の出力電圧は、低温(例えば-10°C)での始動電圧をもとに決定する(通常、-10°Cでの平均値の1.4倍程度)。

内部電極型希ガス蛍光ランプの場合、水銀が封入されていないので、始動電圧の温度変化はわずかである。

(2)ランプ電流

トランスの出力電圧は、(1)の始動電圧から決まるため、これにバラストコンデンサをいれて、定格でのランプ電流に設定する。

この際に、ランプのインピーダンスとのマッチングをとっておかないと、わずかなランプのインピーダンスの変化で、ランプ電流が大きく変動することがある。

(3)発振周波数

駆動回路の発振周波数は、通常巻き線トランスの場合、50kHz±30kHz程度の幅がある。ランプによっては、内部電極型希ガス蛍光ランプのように最適ポイントが報告されているものもあるが、5)多くの場合、読み取り機器や周辺の機器で使用されている信号の周波数によって上限値が決まる。しかし、100kHzを超えると、出力側では、リード線やランプが周囲の金属とあらゆるところで容量結合して、高周波電流のリークを生じやすくなるためほとんど用いられていない。また、20kHz以下になると、ランプの発光効率が下がる傾向にあるため、通常20kHz以上の点灯周波数で設計される。

(4)調光

読み取り機器によっては、調光を行い、光量の劣化の補正を行ったりすることがある。この場合、多くはデューティ調光方式を用いるため、5.1.1でも述べたような、CCDの読み取りタイミング(周波数)より短い周期でデューティをかけることが重要である。

また、セミホット蛍光ランプ(水銀入り)のようにフィラメントに予熱電流を流すことのできない場合は、デューティ調光方式を用いると、熱陰極動作と冷陰極動作を交互に行うため、フィラメントのエミッタの消耗を加速してしまい、短寿命となる。このため必ず、電圧調光方式を用いることが重要である。

内部電極型希ガス蛍光ランプ(冷陰極型)では、電圧調光方式を使用するとランプ電流の変化に対して変化量がわずかなため、デューティ調光方式で、ランプ電流の流れない期間を設けてやることで調光を行う。この際、デューティの周波数が高すぎると電圧調光と同様に、調光範囲が狭くなる現象を生じるため、約1kHz程度に抑えることが重要である。内部電極型希ガス蛍光ランプ(冷陰極型)で電圧調光による調光範囲が狭いのは、XeとHgの紫外線の発生機構が異なるためである。

(田川幸治)

5.2 外部電極型希ガス蛍光ランプ用駆動回路

5.2.1 ランプ等価回路と基本回路構成

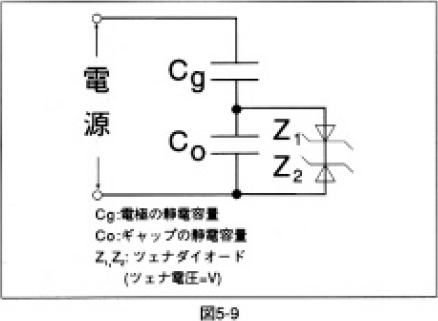

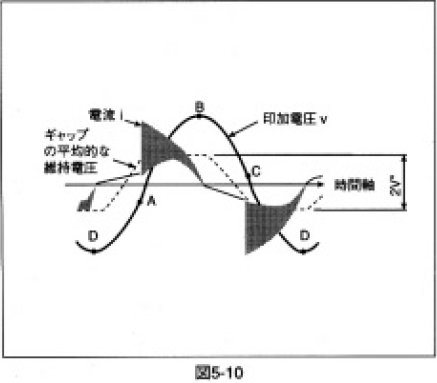

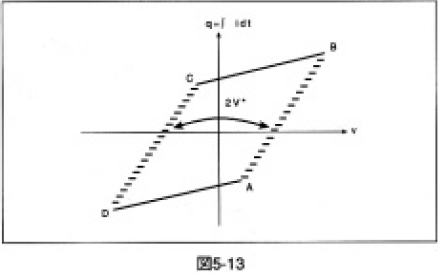

4章では外部電極型希ガス蛍光ランプの特性について説明した。ここでは、外部電極型希ガス蛍光ランプの駆動回路に求められる特性について述べる。駆動回路に触れる前に外部電極型希ガス蛍光ランプの等価回路について、簡単に説明する。外部電極型希ガス蛍光ランプの放電形態は、オゾナイザあるいは無声放電と同じであることは4章で触れたが、一般に無声放電の等価回路は図5-9の回路が広く利用されている。6) 図5-10にも示すように無声放電では、微細放電が多数発生する期間と中和する非放電期間が1周期に各2回構成される場合が多いが、図5-9の等価回路でほぼその様子が再現できる。図5-9中C0は電極の静電容量つまり、1対の電極間に挟まれた誘電体(ここではガラス)部分の等価的コンデンサである。Cgは放電ギャップの静電容量であり、通常はC0≫Cgである。放電維持電圧V*は、挿入されたツェナダイオードのツェナ電圧で決まる。

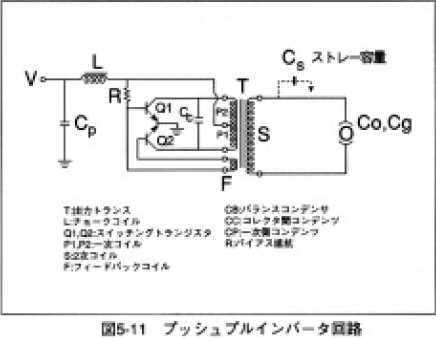

現在市販されている外部電極型希ガス蛍光ランプは、20kHz~50kHz程度の高周波高電圧で駆動しているのが一般的である。駆動回路としては自励のプッシュプル式インバータが利用される。代表的な回路構成を図5-11に示す。この回路構成は、現在カラー液晶のバックライトとして広く利用されている冷陰極蛍光ランプ(以下CFL)の駆動回路と同じである。異なる点は、CFLの場合、トランス二次側にCFLの放電が持つ負性抵抗を補償するバラストコンデンサをランプに直列に挿入する必要があるが、外部電極型希ガス蛍光ランプの場合は、図5-9の等価回路でも示したように、ランプ自体が容量結合であるため不要な点である。

5.2.2 ランプの発光効率及びインバータ効率

CFLでは、直接ランプ電圧VL[Vrms]、ランプ電流IL[Arms]を測定することによりランプ入力が測定可能である。よってランプ効率ηLは、積分球などでランプの全光束ΦCFLを測定すれば(1)式により求められる。

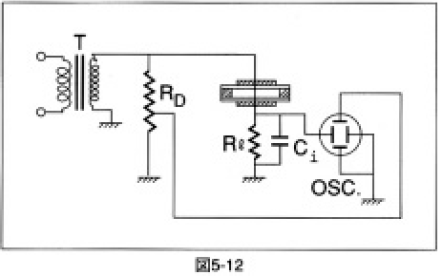

ここでPFはランプ力率である。CFLの場合、PF=0.95程度としてランプの発光効率ηLは30~35rm/W程度である。一方、外部電極型希ガス蛍光ランプでは単純に(1)式を適用できない。理由は、図5-10に示すように外部電極の両端の印加電圧Vから実際の放電の維持電圧(図5-10中破線)、放電電流iの情報を直接引き出せないためである。そこで無声放電において放電電力は、図5-12に示すような回路においてコンデンサCiの両端電圧Viから放電による電荷量q(電流積分)を見積もり図5-13に示すように印加電圧VとのV-qリサージュ図形を描き、ABCDからなる平行四辺形の面積から放電電力を見積もる方法が一般的である。7,8) 外部電極型希ガス蛍光ランプの全光束Φを測定すれば、ランプ入力はV-qリサージュから求めることで、(1)式からランプの発光効率が求められる。V-qリサージュからの外部電極型希ガス蛍光ランプの発光効率ηLは約20rm/W程度である。

一般にインバータ効率ηinvは、インバータの1次側の入力電力W0とランプ入力WLから(2)式により求められる。

CFL用インバータ及び外部電極型希ガス蛍光ランプ用のインバータの効率もおおよそ80%程度である。

5.2.3 駆動回路に要求される特性

次に外部電極型希ガス蛍光ランプ用プッシュプル式インバータ設計にあたって考慮しなければならないポイントについて、簡単に整理する。

(1)インバータ入力(WIN)

実使用では、光源を搭載する機器においてインバータに分配される電力の上限がある。またランプの特性上(特に照度)必要とするランプ電力も平行して考慮しなければならない。これらのことを考慮してインバータ入力を決定する。インバータ入力WINが決定されるとインバータ効率ηinvからトランスコアの容積が決まる。

(2)2次側開放電圧(Vopen)

外部電極型希ガス蛍光ランプを始動するに必要十分な開放電圧が得られることが重要である。特にランプが長期間放置しかつ暗黒下で使用される場合、十分な開放電圧がないと著しい始動遅れをおこし、実使用上で支障をきたすことになる。ランプ側からの対策を行うと同時にインバータの設計にあたって適切な開放電圧を選択する必要がある。

(3)駆動周波数(f)

(2)の開放電圧と駆動周波数fによりランプの放電特性が決まってしまう。駆動周波数fは、コイルとコンデンサの直列共振であるから図5-10中、Ls、C0、Cs、Ccより(3)式から決定される。

f=1/[2π×(Ls×( C0+ Cs+(1/N2)×Cc)] (3)

ここでC0はランプのガラス部分の容量、Csはトランス2次側コイルに並列接続されるストレー容量、Ccトランス1次側コレクタ間コンデンサ、Nはトランスの1次側、2次側の巻き線比である。(3)式より適切な駆動周波数を選定する。実際の設計にあたっては、トランスのコア材質、線径、各部品に要求される特性などを総合的に検討する必要がある。

5.2.4 安全規格

最後に外部電極型希ガス蛍光ランプがイメージリーダやデジタル複写機の光源として使用される場合、その駆動回路は、安全規格面にも十分考慮された設計になっていなければならない。性能面で優れたインバータであっても安全規格に不適合があれば、実用的価値がなくなってしまう。情報機器として考慮しなければならない代表的な規格は、電気用品取締法(電取)、UL1950、IEC950、CSAなどである。その他、ノイズ面でもVCCIなどについても考慮する必要がある。

(吉岡正樹)

5.3 ハロゲンランプ用駆動回路

PPC(複写機)用ハロゲンランプの点灯回路(電源)には大別してAC出力(交流)とDC出力(直流)がある。各々の回路で点灯した場合、ハロゲンランプ及び光出力に若干の違いが認められる場合がある。

5.3.1 AC点灯回路

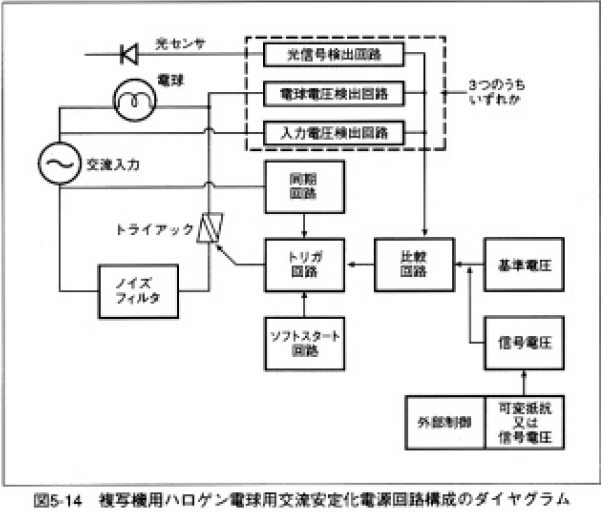

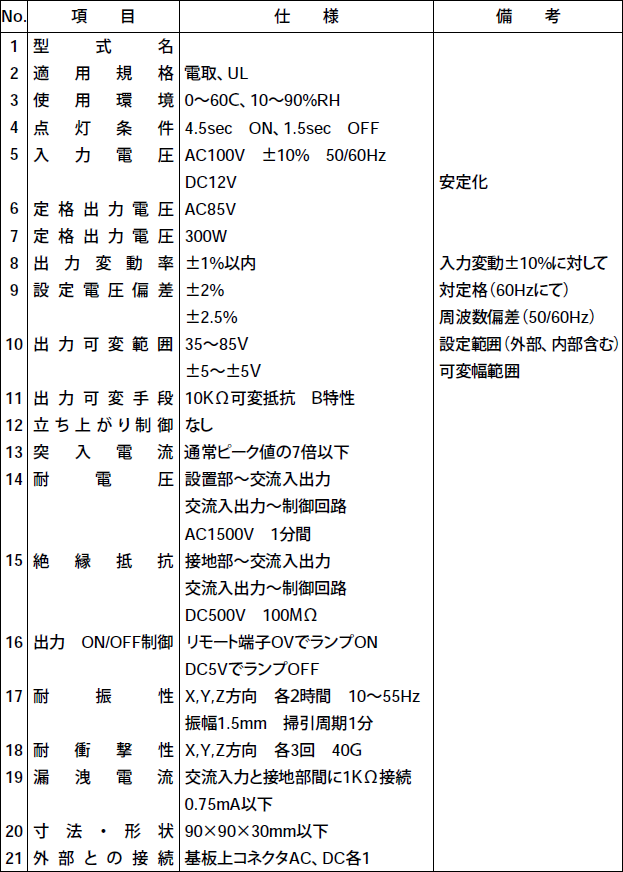

アナログPPCに広く使用されている交流安定化電源である。回路構成を図5-14、代表的仕様例を表5-2にそれぞれ表すが、この回路の役割は次のようになる。

表5-2 複写機用ハロゲン電球用交流安定化電源仕様例

- ①入力電圧変動(電源ライン電圧変動及びPPC内負荷変動に伴う電圧変動)を吸収して、安定した電圧を供給し、光量を一定に保つ。これによりコピ-の濃度を均一にする。

- ②原稿濃度に応じて適正なコピ-を得るため、また光学系の汚れなどによる光量不足を補うため、ハロゲンランプへの供給電圧を加減する。

- ③スイッチ投入時の突入電流(ラッシュカレント)をおさえて、ハロゲンランプの長寿命化をはかる。

突入電流

ハロゲンランプの抵抗率は、室温では小さく、高温になると大きな値となる。したがって、電球に電圧を印加した瞬間には大きな電流(突入電流)が流れる。

回路構成として、交流を安定化させるための制御回路として、一般的に、トライアック(双方向サイリスタ)を用いた位相制御回路を使用する。ハロゲンランプの光量を安定させるため、フィ-ドバック信号をどこから検出するかによって、次の3方式に分かれる。

- ①入力電圧フィ-ドバック

- ②ハロゲンランプ電圧フィ-ドバック

- ③光フィ-ドバック

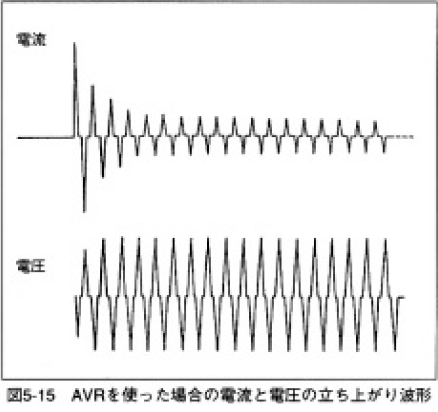

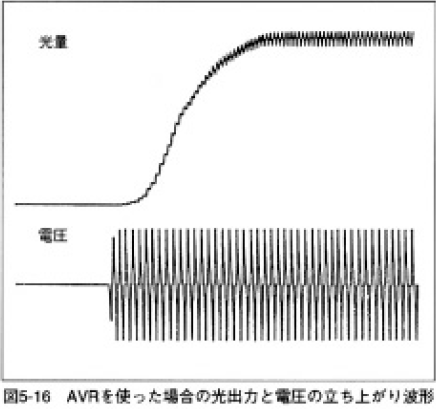

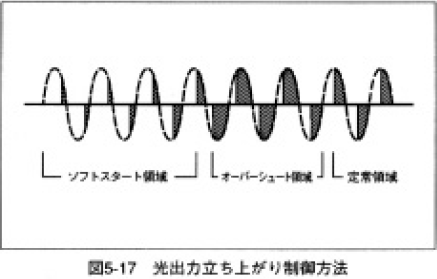

この回路でハロゲンランプを点灯した場合の突入電流を図5-15に、光量立ち上がりを図5-16に示す。図のようにソフトスタートとしている。これは、サイリスタの点弧角を順次増やし、点灯直後の突入電流を抑えるためであるが、このままでは光出力安定時間が長くなってしまう。そこで、図5-17のように突入電流を抑えながら、光出力安定時間を早めるために、突入電流を抑えた後に、少し電流のオーバーシュートをかける方法がとられる。

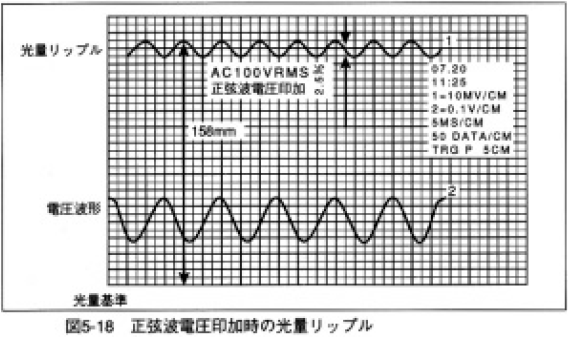

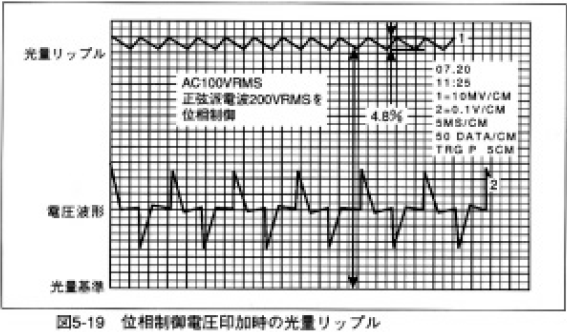

また、この回路でハロゲンランプを点灯した場合、位相制御であるため、点灯電圧を下げすぎると光リップルが相対的に大きくなるため注意が必要である。図5-18、図5-19に正弦波の電圧を入力した場合と、位相制御した電圧を入力した場合の一例を示す。図よりわかる通り、正弦波の電圧を入力した方が光量のリップルが大きくなっている。PPCによってはこのリップルが画質に影響する可能性がある。

5.3.2 DC点灯回路

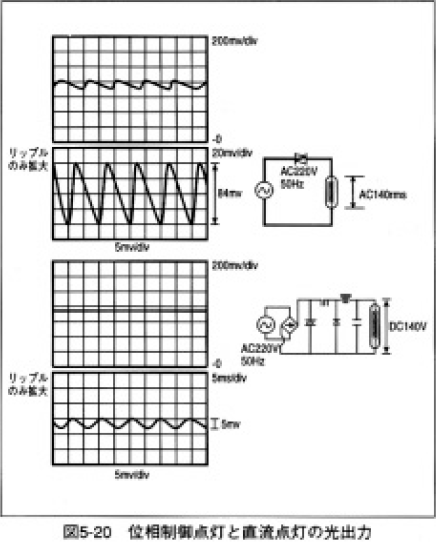

文字、図形等の読み取りスピードの高速化に伴い、光出力リップルが無視できなくなり、点灯回路の検討により、デジタル機のみならず、アナログ機においても直流安定化電源を使用した回路が使用されるものが出てきた。直流安定化電源は交流をダイオード、コンデンサ等を用いて整流、平滑化し、トランジスタ・スイッチングレギュレータ等で安定化させたものである。交流を直流に変換する分回路が複雑化しコスト的にも上がるが、図5-20に示す通り、ハロゲンランプの光量リップルが抑えられ、画質が安定する。

ハロゲンランプをこの回路で点灯した場合、AC点灯時と特性上の違いはない。しかし極端に長時間使用するハロゲンランプの場合は、DC点灯により高発光効率を実現するために高温でフィラメントを使用すると、フィラメント上に鋸歯状のノッチングという現象がおき、寿命が短くなる場合がある。実際には多くのPPCにおいて、フィラメント温度を抑えるようにしてDC点灯で使用され、問題ないことが確認されているが、電源変更時にはこの点の注意が必要である。

5.3.3 その他

AC点灯のまま、光量リップルを抑える回路としてAC高周波電源の使用を検討しているものもある。ACにおける光量リップルは交流電圧の時間的変動によってフィラメントの温度が時間的に変化することによって生ずる。そのため、フィラメントの温度変化が追従できないような高周波で点灯することにより光量リップルを抑えることができる。ただし高周波の場合ノイズの問題があり、一般的には実用化されていない。

(河村忠和)

![ライトエッジ No.10 [特集号]読み取り機器用光源](./content_file/file/lightedge_01_21.png?_size=1)