光技術情報誌「ライトエッジ」No.15

特集 放電ランプ

(1998年11月)

6. 最近のプロジェクタの現状と動向

6.1 はじめに

液晶ブロジェクタは1986年のTFT(薄膜トランジスタ)駆動の小型液晶パネルをベースにしたブロジェクタの発表1)からはじまり、1980年代後半から実用化が本格化した。初期にはテレビのCRTに代わる大画面化が期待されたが、近年のマルチメディア化の動きの中でデジタル画面のブレゼン用のツールとして注目され、さらにはテレビのデジタル化の動きを受け、いよいよ大画面テレビヘの応用が本格化しようとしている。この10年あまりの間に当初の需要予測を裏切りながらも着実に市場規模が拡大し、いまや年間60万台の出荷が期待され、2000年にはその規模が倍増するという予測もある2)。この間照明光学系、画像素子そして光源であるランプに目ざましい進歩が見られ、投影画像の明るさ、画質そして光の利用効率に大幅な改善が見られる。本題はまずこの間の光学系と光源の変遷を振り返り、現状の光源をふまえた上今後の展望をまとめる。

6.2 光学系の変遷

明るく、均一で、色再現性の優れ、そして高解像度の投影像を提供できる特長をもったプロジェクタを高効率で、より小さく、そして市場に受け入れられるコストで実現するために様々な光学系の工夫がなされてきた。現在の流れは透過型液晶を用いて改良が重ねられて来ており、最近になって反射型液晶を用いたプロジェクタが実用化され、さらにDMD(Digital Micromirror Device)を用いたプロジェクタが独自のコンセプトで市場に浸透しようとしている。ここではまず透過型の液晶プロジェクタを中心に光学系の進歩についてふれ、反射型液晶とDMDについて簡単にまとめる。

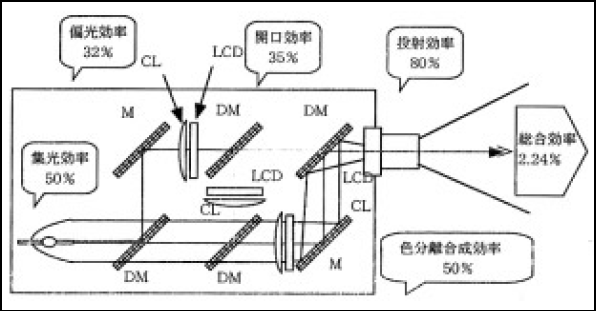

まず1994年頃の典型的な光学系を図6-1に示す。現在でも光学系の基本は変わっておらず、光源からでた光が液晶ライトバルブ直前のコンデンサーレンズで投射レンズの絞りに集光されるように配置されたケラー照明系が一般的で、カラー表示のためにダイクロイックミラーで赤、緑、青の3原色の光に分離され、3枚のLCDで変調を受けたあとふたたぴダイクロイックミラーで合成されて投射レンズで投影される光学系となっている。今日の最新の光学系もこれをベースにそれぞれの段階で光利用効率の向上をめざして改善がすすめられてきたものと考えることができる。

最終段階の投射レンズについては詳しい情報があまりないが、いかに収差のない明るいレンズを小型軽量かつ低コストで提供できるかがポイントとなる。初期のF値は2.5程度であったが、現在のプロジェクタもおおむね2.5となっておりレンズとしてはおなじ明るさとなっている。しかし後述するようなインテグレータレンズを用いた照明系の平均化の試みの結果、実質的な明るさは1.1倍程度の改善になっていると考えられる。

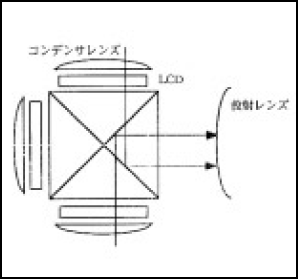

色合成のためのライトバルブから投射レンズまでの光学系、初期の3インチ前後の液晶素子が、1.3インチを経て0.9インチにまで開口率をあまりおとさずに小型化できたことで、図6-2に示すようなガラスクロスプリズムを用いることが可能となった。このことはこの部分の光学系を小型化できただけでなく、先に述べた投射レンズの小型化をも可能にした。

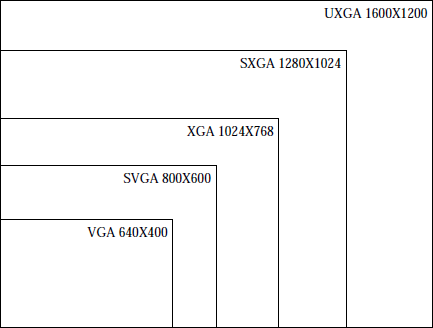

素子部の開口効率の改善は画像解像度がVGAからSVGAそしてXGA(図6-3参照)と進みながら、回路のパターンの細線化の努力の結果単純な開口率は約0.561)まで引き上げられ、およそ1.6倍の利用効率のアップとなっている。

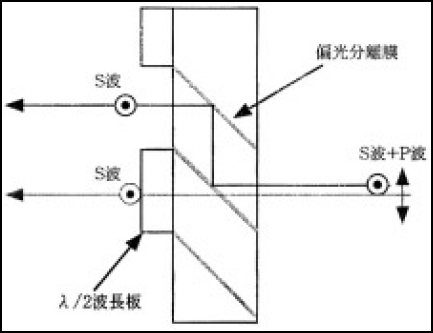

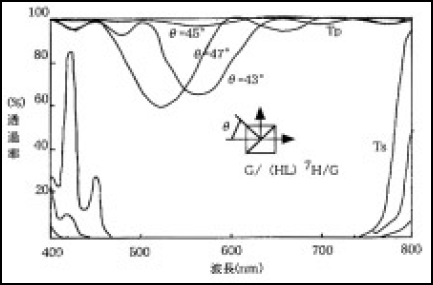

液晶をライトバルブとして使う場合偏光を利用している。一方光源は自然偏光の光源であるため、理想的な偏向板と検光子を組み合わせても原理的に0.5しか利用できない。実際には偏光板での分離効率は0.4、検光子の透過率が0.8であるため0.32の利用効率しかなかった。そこで光源から供給された光をすべて単一偏光にしてやろうとの試みがなされた。複数の方法が提案されたが2)現在は偏光ビームスプリッターとl/2波長板を組み合わせた方法が採用されている。原理図を図6-4に示す。偏光分離膜ではS波のみが反射され、透過したP波はl/2波長板に入射し、振動方向を90°まわすことでS波となり、従来捨てていたP波を有効に利用することができるようになる。理論的には2倍になるところであるが、図6-5にしめす偏光ビームスプリッタの例をみてもわかるように、可視領域全体で広い入射角に対して良い分離特性を得ることが難しいので、同じ光束が得られるのであれば、できるだけ角度分布がない方が偏光分離が効果的に行われるのである。このことから同じ光学系においては、できるだけ光源サイズが小さいほど分離効率が高くなることがわかる。文献等では偏光分離変換を利用しない場合に比較して1.9倍の利用効率のアップが望まれるとの記述も見られるが、現在の実状は1.7倍程度の利用効率になっていると推定される。色分離合成は、光源の分光分布と明るさを優先するのか、色再現を重視するのかによって各社個性の別れるところである。しかしここでの効率は他の部分の効率と異なり余り大幅な進歩は見られない。

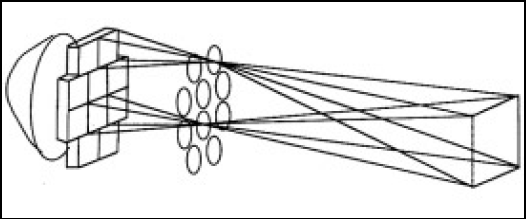

最後に集光効率にかかわる部分であるが、図6-6に示したような光学系では、スクリーン中央付近に明るいところができ周辺が暗くなったり、寿命を延ばすために提案されたDCメタハラなどではカタホレシス効果により陰極近傍と陽極近傍で発光色が異なったり、アークの周辺の電子温度が低い領域で分子発光が見られたりすることがスクリーン上に反映し、色むらの原因となったりしやすかったので集光効率を多少犠牲にせざるを得なかった。そこで図6-7に見られるようなマルチレンズのインテグレータ光学系が提案され3)スクリーン上の色むら、照度むらが改善されANSI測定点での中心に対する周辺の照度比は35%から一挙に85%以上に改善され今日のプロジェクタではほとんど照度むらを識別することが難しくなった。またメタルハライドランプではアーク系方向の周囲低温部に輝度の低い分子発光が大きなボリュームで存在していたのに対して、後述する超高圧水銀灯では径方向の輝度分布が非常に狭い範囲に限定されたため、その結果集光効率でも1.4倍程度の改善があったのではないかと考えられる。

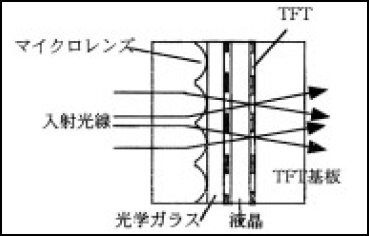

1994年当時を基準に数々の改善点を述べてきたが、当時の光学系はVGAの解像度で総合効率が2.24%であったことから、150Wのメタルハライドランプで発光効率が701m/Wであれば、スクリーン光束は150*70*0.024=235ANSIルーメン(ANSIルーメン:American National Standardlnstituteで定めた画面内9ポイントの平均光量による光出力)程度であったと考えられる。以上に述べたように今日ではXGAで1.1*1.6*1.7*1.4=4.19倍の改善があったと考えられるのでその結果総合効率は10.1%まで向上したと考えられ、120Wの601m/Wのランブを採用したプロジェクタであれば120*60*0.101=727ANSIルーメンのスクリーン照度が得られても不思議ではない。最新の透過型液晶プロジェクタではさらに開口率を向上するために各液晶画素にマイクロレンズを付加することが試みられ実用化され始めた。マイクロレンズによって実質的な開口率が増える様子を図6-8に示す4)。マイクロレンズが受けた照明光を素子開口部に集光することでマイクロレンズが無いときはパターンにブロックされてしまう光を通すのが基本的原理であるため、せっかくレンズに入射しても入射角がある範囲外の光線は開口部に集光しない。このことがさらに光源は点に近いことが望まれるようになっている。現在発表されているブロジェクタではこの方式を採用し120Wの出力で1200ANSIルーメンをうたったプロジェクタも出現している。

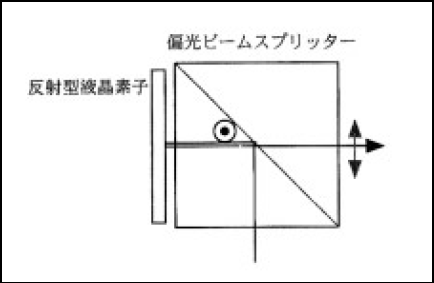

反射型液晶を採用したプロジェクタはパイオニア(株)から1996年にはじめてDRI(素子5)としてXGAの解像度と92%の開口率で発表された。1997年後半から1998年にかけて相次いでIBMからもXGA素子が、日本ビクター(株)からはデジタル放送規格を意識したSXGAの開口率93%のD-ILA(Image Light Amplifier)が発表された6)。動作原理を図5-6に示す。ビームスプリッタで選択されたS波は全白の場合液晶部でP波となって投射レンズに導かれ、全黒の場合はビームスプリッタにより光源にもどることになる。このユニットが図2の液晶素子のかわりに配置されることでカラーのプロジェクタを構成する7)。いずれも透過型と比較して開口率が高く、画素間に非発光部が少ないため画面が明るく画質が向上する。といったメリットや素子の背面を直接冷却できるので素子への入力光東を高くできる可能性がある。その半面素子と色合成クロスプリズムの間にガラスプリズムを3個もたなくてはならないためにコストアップや重量増そしてプロジェクタレンズのバックフォーカスが長くなるため同じ明るさの投射レンズにするためにはレンズが大型化すると言ったデメリットが考えられる。

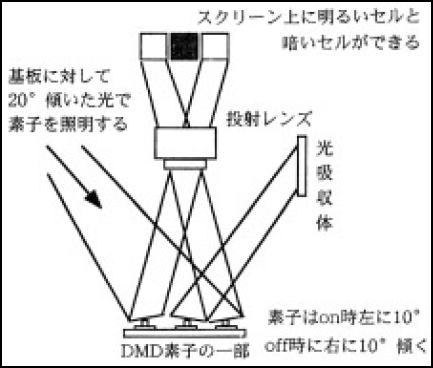

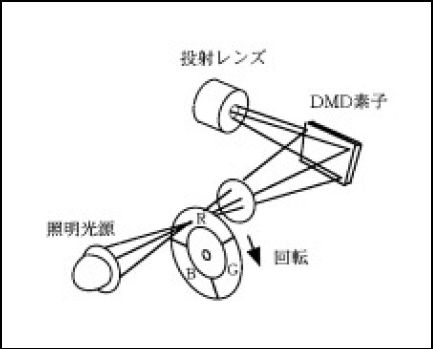

最後にDMDを用いたブロジェクタについて紹介する。DMD自体は発表されてからかなり時間が経っているが必ずしもこれまでは中心的なプロジェクタではなかった。基本的な動作原理を図6-9に示す8)。素子に対して20°の角度で入射した光が±10°傾く微少反射面で on 時は投射レンズに、off時は投射レンズから外れた位置で吸収される。それぞれの素子の輝度情報に応じて単位時間当たりにonになっている時間を制御することで画面上の濃淡を実現する。この素子の特徴は先の反射型液晶と同様に開口率が高いことであるが、最も異なる点は偏光を利用していないために複雑な偏光変換なしに高いスクリーンゲインが得られることである。しかしながら3板でのプロジェクタは素子自体が高価で光学系も複雑なため液晶プロジェクタと比較して十分競争力のあるものにはなりえなかったと考えられる。1997年後半からINFOCUS9)、PLUS10)といったメーカが相次いで図6-10に示すような単板の色順次方式のプロジェクタを発表した。色順次式を採用することで、カラーでのスクリーン照度は低下するが、単板ですむ、複雑な光学系がいらない点を最大限に生かし、小型で軽量な新たなプロジェクタの可能性を示した。

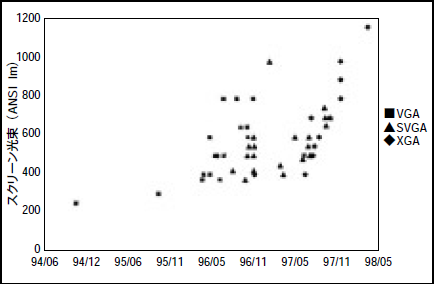

プロジェクタの性能は年々着実に明るさと解像度を向上させてきた。図6-11に新聞発表されてきた時期とカタログ上のスクリーン光束をプロットしたものを示す。そこにはこれまで述べてきたような光学系の改善や新しい素子の提案などによって可能になってきたわけであるが、一方で光学系が要求する光源の小型化がこれを可能にしてきたともいえる。

図6-1 1994年頃の代表的光学系の構成と光利用効率

DMは色分離合成のためのダイクロイックミラーMは全反射ミラーCLはコンデンサレンズLCDは液晶ライトバルブである

図6-2

ガラスプリズムを用いた色合成、クロスプリズムによりライトバルブと投射レンズの距離を大幅に短縮できた。素子が大きいあいだはクロスプリズムの重さとコストがネックになっていたと思われる。

図6-3 画面解象度の規格

同じ素子サイズの中に上記解像度を実現しようとすると一画素当たりの占有面積が解像度が高くなるにしたがって小さくなる例えば1.3インチ対角の素子でSVGAのエレメントサイズは33x33でXGAでは25.8x25.8となり、エレメント当たり7μ幅で光が配線の為にブロックされると考えると、前者で開口率は62%、後者で53%ということになる。

図6-4 偏光分離変換の原理

P波:入射面(紙面)と平行方向の偏光 S波:入射面と垂直方向の偏光偏光分離膜ではS波のみが反射され、透過したP波はλ/2波長板に入射し、振動方向を90°まわすことでS波となり、有効に利用されることになる。

図6-5 偏光ビームスプリッタの一例

実際のものとは異なるが可視領域全体で広い入射角に対して良い分離特性を維持するのが難しいことがわかる。

図6-6 反射型液晶素子動作原理図

ビームスプリッターで選択されたS波は全白の場合液晶部でP波となって投射レンズに導かれる。また全黒のばあいはビームスプリッタにより光源に戻ることになる。図6-2の液晶素子のかわりに上記ユニットが配置される。

図6-7 マルチレンズインテクレータ光学系の概念図

第一レンズ群に入射した光線は分割され第二レンズ群上に入射し第二レンズ群によって対応する第一レンズのセルがライトバルブ上を各々照明する。

図6-8 マイクロレンズ付き透過型液晶で実質的開口率が増加する様子

図6-9 DMD素子の動作原理

図6-10 DMD素子を1つだけ使ったプロジェクター光学系の概念図

回転するフィルターで各色のときに相当画像情報でDMD素子を駆動することでカラー表示となる

図6-11 新聞発表時期とプロジェクタのスクリーン光束値の変化

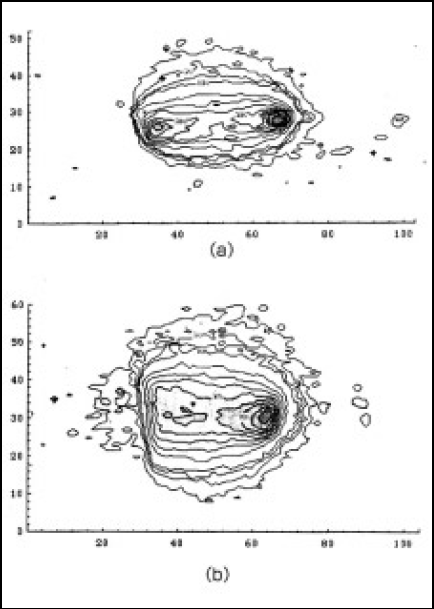

図6-13 極間が1.4mmの超高圧水銀ランプ(a)とメタルハライドランプ(b)の輝度分布の比較

右側が陰極で左側が陽極

6.3 光源の変遷

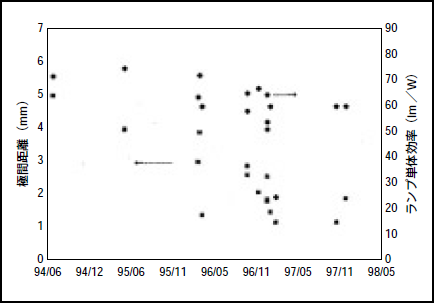

これまで述べてきたようにプロジェクタの進歩には光源の進歩が必要不可欠であった。光源に求められた特性は大きくは発光効率、演色性、光源サイズ、維持寿命である。発光効率や演色性に関わる改善についてはここでは詳しく触れないが、希土類をベースにした発光が多く用いられた。初期のランブはAC点灯が主流であったが、1995年にDC点灯方式が提案され、従来1000時間に満たない寿命特性だったものが2000時間をこえて利用できるようになった。さらに1996年には水銀のみの超高圧での発光を利用した光源が提案され2000時間をこえた寿命も可能となってきた。図6-12に図6-11に相当する期間に主流だった光源のアーク長と発光効率の変化を示す。図からも解るように初期5mm程度の光源長でスタートしたメタルハライドランブは今日では1.3mmまで短くなってきた。短アーク化と同時に超高圧下での水銀灯は図6-13に示すように輝度分布の広がりも小さくなり実質的な光源サイズの小型化が進み、素子の小型化や新しい利用効率の向上をめざした光学系の改善と相まって、光の利用効率が飛躍的に改善してきたと考えることができる。一方キセノンランプは本来その発光効率があまり高くないが、短極間化したときに比較的大出力化が可能であることや、超高圧の水銀灯では不足気味の赤の連続発光が大きいために色再現性を重視した一部のプロジェクタで採用する動きもある。

6.4 今後の動向

1998年に入ってXGA以上の解像度で1300ANSIルーメンのプロジェクタが発表されており、当面、150Wまでのポータブル機種では1500ANSIルーメンが一つの目標であることは間違いない。プロジェクタの高解像度化と普及のための低価格化と装置の小型化は今後もブロジェクタの開発の方向であることは間違いない。このことは短アークで高輝度な光源が望まれていることを意味しており、光源のより高輝度化が望まれている。また点灯寿命も5000時間を超えて信頼性を確保することが、プロジェクタのテレビユースヘの拡大にとって必要不可欠であると考えられる。

(杉谷晃彦)

![ライトエッジ No.15 [特集号]放電ランプ](./content_file/file/lightedge_01_21.png?_size=1)