光技術情報誌「ライトエッジ」No.19

第2章 特集 映像…デジタル化時代に向けて

(2000年7月)

2. シネマ産業

2.1 シネマの変遷

2.1.1 変遷年表1)

ルミエール兄弟がパリでシネマトグラフによる映画上映を行ってから1世紀以上が経過した。

その歴史を年表形式で振り返ってみる。

表2-1 変遷年表

(志賀 浩之)

2.1.2 シネマ産業の今昔

シネマ産業の今昔がテーマだが、主にシネマ(映画と映画館)の形態とシネマプロジェクタ(映写機)の変遷について、シネマが初めて上映された1895年から2000年までの105年間を、日本を念頭に置いて便宜的に(1)創成期(2)発展期(3)氷河期(4)復活期(5)変革期の5つに区切り大まかに述べていくことにする。従がって、この時代区分は必ずしも欧米での状況と一致するものではない。なお、(1)創成期から(3)氷河期にかけては、口石弘敬著「シネマ100年技術物語」(社団法人映画機械工業会1995年11月)を一部参考としている。その他の参考や引用は、その都度記していく。

(1) 創成期【サイレントシネマの黎明・隆盛期】1895年~1926年

1879年(明治12年)にエジソンが白熱電球を発明した。その16年後の1895年(明治28年)にルミエール兄弟がシネマトグラフという装置を使って、パリ市の「サロン・アンディアン」という劇場で、布製スクリーンにシネマを初めて映写して見せた。上映されたシネマは映像だけの音声が伴わないサイレントシネマ(無声映画)で、光源は白熱電球であった。1896年(明治29年)になってエジソンがキネマトスコープを開発した。これもサイレントシネマであり、光源も白熱電球であった。また、キネマトスコープは後にバイタスコープに改造、改称されている。

1897年(明治30年)にシネマトグラフ、バイタスコープとも日本に輸入され、サイレントシネマが上映されている。1898年(明治31)には高橋弥惣吉氏が御国工場を設立し、ミクニ映写機を生産開始した。光源はアセチレンガスを燃やすライムライトだった。1907年(明治36年)になると日本でもいっせいに映画館が誕生し始め、2年後の1909年(明治42年)には、人口250万の東京の映画館が30館に達していた。更に時代が進んで1914年(大正3年)になると、高密工業(後の高光工業)が国産初のモータ駆動式映写機を作ったが、光源はカーボンアーク灯を使用した。1926年(大正13年)になると高光は500W白熱電球を使用したポータブル35mm映写機を発売した。その間、高光に引き続いてローラという会社ができ、高光の高級機に対して普及機を手がけた。こうして高光とローラが大正から昭和初期の日本の2台映写機メーカとなっていった。その間サイレントシネマが隆盛する。1914年にはチャツプリンのサイレントシネマが世に出始め、その後一世を風靡するようになり「街の灯」という名作が登場してくる。また「イントレランス(不寛容)」という優れたサイレントシネマが公開されたり、エイゼンシュテインの「戦艦ポチョムキン」というモンタージュ手法を駆使した話題作も世に出てくる。

(2) 発展期【シネマのトーキー化、カラー化、3D化、ワイド化による発展期】1927年~1960年

シネマにあまり興味のない方でも、ウォルトディズニーならご存知ではないだろうか。実は彼の業績ほどこの時期のシネマの発展を語るのに相応しいものはない。「WEDJホットニュースMickeyFilmography」に次の記述がある。「1927年にワーナーブラザーズがアル・ジョンソン主演の『ジャズシンガー』というトーキー映画を公開します。ウォルトはトーキー映画の将来性に目を付け、ミッキーのアニメの第3作『蒸気船ウィリー』をトーキーでつくることを決意します」。特筆すべきは、1927年(昭和2年)にトーキーシネマ(発声映画)が公開されたことと、ディズニーがその真価を直ちに理解したことである。また「11月18日は『何の日』文:中野恵美子,ZDNet/Japan」には次の記述がある。( )内は筆者の注。「彼(ディズニー)は32年には音楽をメインにした『シリー・シンフォニー』というシリーズの第1作で、普通の劇映画に先んじてテクニカラーを実現。37年には奥行きのある画面を得る為に、絵を何層にも並べて撮影するマルチプレーンの手法を開発。同年、世界初のカラー長編アニメ『白雪姫』を完成させる。<中略> 更に40年には世界初のステレオ・サウンドを使用した長編『ファンタジア』、53年には世界初の3Dアニメーション『メロディ』、53年には世界初のシネマスコープ・アニメーション『プカドン交響楽』…」。中野恵美子氏の簡潔な文章の中に、ディズニーの足跡とシネマの進化の重要な要素が凝縮されている。

ここで「IC020年表コミュニケーション・メディアテクノロジー(J)」からこの時期のシネマの進化に関する記事を拾ってみよう。( )内は筆者の注。

- ・1931年(昭和6年) フォツクス・フローレンス・シアタ開館。アメリカの建築家チャールズ・リー設計によるドライブ・スルー方式の映画館(ドライブインシアタ)。

- ・1941年(昭和16年) ランド、3D映画の原理発見。

- ・1952年(昭和27年) シネラマによる初の映画登場[米]。この頃からワイド・スクリーンの映画が登場する。

さて、1927年(昭和2年)の日本では、娯楽中心の35mmに対して教育中心の16mmに特化した榊商会(1933年に合名会社エルモ社に改称)が、国産初の16mm映写機を完成しエルモA型と命名した。エルモは“ELMO”で、「エレクトリック・ライト・マシン・オーガニゼーション」の頭文字をとったものである。翌1928年(昭和3年)から1934年(昭和9年)にかけて榊商会(合名会社エルモ社)は映写機の改良を続け、1935年(昭和10年)に、従来4本だつたフィラメントを倍の8本にしたダブルフィラメント方式75V750W白熱電球付8mm/9mm半/16mm兼用映写機「躍進号」を世に送り出した。この躍進号にはエルモの総力が結集されており、国産の映画技術を世界に問う意気込みと小型映画の地位向上の悲願が込められていた。

一方、日本全国の映画館数はトーキー映画の驀進とともに増え続け、1944年(昭和19年)には2,500館に達していた。しかし戦時のさまざまな事情により、細々と営業できたのは内440館くらいであった。そして1945年(昭和20年)8月15日の終戦を迎えることになる。終戦時の映画館数は休館を含めて1,500館に激減しており、その内営業できたのは850館であった。戦後は娯楽といえばラジオと映画位しかなかった。日本占領軍の進駐とともにもたらされた米国映画は、米国文化の香りに満ちており、国民を魅了した。そういう状況で、1946年(昭和21年)に東京航空計器がドイツのエルネマンをモデルにニュースターという新顔35mm映写機を世に出した。1947年(昭和22年)には映画館数は1,900館に回復していた。1948年(昭和23年)にはビクター、平岡工業、三社電機がフジセントラル映写機を世に出した。戦後の映写機の販売合戦で、このフジセントラルは全国シェアーの60%を押さえた。残りはニュースター、ローヤル(高密工場のブランド)、ニッセイ、日本電気工業の西川氏が作った映写機、韓国の李氏が作った映写機、その他の国産映写機が押さえた。

1950年(昭和25年)には映画館数が3,100館に達し急上昇期に入り、1960年(昭和35年)にピークの7,457館を迎えることになる。この終戦から1958年(昭和33年)の時期は、映画館向け35mm映写機の光源はカーボンアーク全盛であった。しかし1956年(昭和31年)にウシオ電機が垂直点灯方式のキセノンランプを開発していた。

1957年(昭和32年)にはウシオ電機とマツダ研究所がキセノンランプを世に出し、1958年(昭和33年)にはウシオ電機、日本音響精機が共同で、日本初のキセノンランプによる映画上映を新宿松竹第一劇場で実現した。1959年(昭和34年)になると映画館向け35mm映写機用キセノンランプがますます世に出てくる。こうしてキセノンランプがカーボンアークに代わり本格的に使用されるようになっていくのである。

一方、1951年(昭和26年)に設立された常盤精機は、国内での据え付け型劇場用35mm映写機の過当競争を避け、輸出をねらった白熱電球使用の重さ45kgのポータブル35mm映写機を設立早々に開発し世に出した。常盤精機が狙っていたインドにこのポータブル35mm映写機が輸出されると、本来意図していた移動用ではなく、白熱電球に変えてカーボンアーク用に改造され劇場用として使われた。その後常盤精機は1958年(昭和33年)になって標準型の劇場用トーキー映写機を作り、東南アジアに輸出し韓国、台湾ではシェア80%以上という人気を博した。ポータブルの人気もいっこうに衰えない。そこで、白熱電球をハロゲンランプに変えたモデルを1960年(昭和35年)に発売した。35mm映写機用ハロゲンランプの規格はなくランプも存在しないから、特注で作ってもらったという。しかし、このハロゲンランプは明るくなかった上に、良く切れた。そこで、キセノンランプに切り換えると同時に、スタンドに乗せて劇場用の据え付け型としたのである。

(3) 氷河期【テレビの普及とシネマ斜陽化、大型博覧映像開花の時期】1961年~1992年

1960年(昭和35年)に映画館数は7,457館になりピークを迎えたが、この年を峠に映画ブームはしぼんでいった。同年、NHKと民放4社がカラーテレビの本放送を開始した。翌1961年(昭和36年)に新東宝が倒産し、映画製作を中止した。1962年になると松竹が京都撮影所を閉鎖し、新宿第一劇場を三越に売却している。東京なら町内に何件もあった東映系、大映系、松竹系、日活系などの小さな映画館がつぎつぎと閉鎖され、跡地にスーパーマーケット、パチンコ店、住居などが建設されていった。閉鎖されずに営業を継続できる映画館は、新装備の映画館として生まれ変わっていった。その際、キセノンランプが光源としてどんどん採用されて、映写機光源の主流となっていった。その後、集光効率が高いキセノンランプの水平点灯方式が普及し、また入力の大型化が進行するが、映画館数は減少の一途をたどっていった。1960年(昭和35年)の7,457館が、1971年(昭和46年)には2,900館、1975年(昭和50年)には2,453館にまで減少していった。

その間、日本ジーベックス(後のウシオユーテック)がイタリアのシネメカニカ製映写機や米国のクリスティー製オートワィンド(フイルム自動巻き取り機)を導入、後に映写機を含めて日本に紹介し広めていった。東芝ホトホーン(後の東芝電興行)やビクター音響(後のビクターアークス)も自社製、他国製を含めた映写機や周辺機器の拡販に努めていた。

さて、1本の映画は通常いくつかのフイルムに分かれていたので、映写機2台を交互に使用して1本を上映する必要があった。オートワインドの登場により、分かれたフィルムを1本に編集したものを1台の映写機で上映することが可能となった。これにより、映写室に投資する資源の削減が可能となった。ドイツのキノトン社がオートワィンドを初めて開発し、そののち米国のクリスティー社、イタリーのシネメカニカ社が参入したと言われている。これら各社は後にエンドレスオートワィンドを開発し市場に提供した。これによりフィルムを巻き戻す必要が無くなり、映写室の一層の経費削減に貢献した。また、フランスのある会社が独自方式のループマティツクというエンドレスオートワィンドを開発したが、あまりに大胆で繊細な機構が災いし、あまり普及しなかった。

また、この時期に日本初のドライブインシアタ“船橋ララポート”が開館している。そこにはクリスティー製映写機とコンソール(一体型ランプハウス、電源、制御装置)が使用された。その頃、日本ジーベックス(ウシオユーテック)がインドのシネシタ社の映写機を評価したが、結局日本市場には適さないことが判明し、日本には紹介されなかった。

音響面では、1967年にR.M.ドルビーがドルビーノイズリダクションを発明し、ステレオ音響がクリアーになり、後にドルビーサラウンド、ドルビーデシタルにと進化していった。この進化はスクリーンの大型化とともに進行し、大画面映像、大迫力音響によるシネマの魅力に一層箔を付けて行くになる。

さて1953年(昭和28年)に設立された映機工業という会社がある。ここは戦後派の視聴覚用スライド映写機・16mm映写機の専業メーカであり、過去の遺産に引きずられることなく、まったく新しい発想で16mm映写機に取組んでいた。1961年(昭和36年)から1966年(昭和41年)にかけて映機工業は、世界初の水平点灯方式500Wキセノンランプ搭載EX2000型16mm映写機、市民会館や大会場向け1kW水平点灯キセノンランプ搭載映写機、小会場用300Wキセノンランプ搭載ポータブル型映写機、世界最高の明るさの2kWキセノンランプ搭載EX8000型を世に送り出している。映機工業と競合しつつ、北辰電機(後に横河北辰電機)も16mm映写機の分野で独自の業績を上げていた。

そういう時代背景の中、1970年(昭和45年)に大阪万博が開催連れた。この時の話題は、フジパビリオンに設置された、カナダのアイマックス社の70mm15p(pはパーフォレーションの略)、史上最大の画面サイズを誇るオムニマックスという映像システムであった。オムニマックスはアイマックスドームとも呼ばれているが、アイマックスの平面スクリーンへの映写に対し、ドームスクリーンへ映写するタイプである。アイマックスの70mm15pフィルムの画像面積は、35mmフィルムの実に10倍以上である。アイマックスやオムニマックスにより映写された画像がいかに大きいか、容易に想像がつくであろう。大阪万博で大画面の本領をいかんなく発揮し、アイマックスは日本での博覧映像の地位を不動のものにしていった。これらアイマックスやオムニマックスは、これもカナダの会社であるデューロテスト社の水冷15kWキセノンランプを通常使用光源としていた。

1975年(昭和)50年に2,453館にまで落ち込んでいた映画館数はさらに減っていき、カラーテレビやビデオの普及、娯楽媒体の多様化と豊富化、各種のアミューズメントセンタやゲームセンタの出現が映画館数の落ち込みに一層拍車をかけた。1989年(平成1年)になると、遂に2,000館を割り込んで1,912館に落ち込んでしまう。その後も映画館数は引き続き減っていき、シネマ氷河期の絶頂に達するのである。また、ビデオに押され、かつて一斉を風靡した8mm撮影機や映写機は殆ど絶滅の域に達してしまっている。

映画館数が減少しつづけ、映画も映画機材も劇場や映画館以外にも生きる道を模索せざるをえない状況に追い込まれていた1985年(昭和60年)、筑波研究学園都市で国際科学技術博覧会が開催された。大阪万博から15年ぶりの本格的な国際博覧会であったが、そこには大阪万博以上の数の大型映像、特殊映像が採用されていた。アイマックスもアイマックスドームもあった。その3年後の1988年(昭和63年)に高山博覧会が開催された。そこでウシオユーテックは、カナダのアイマックス社のアイマックスドームに代わりうる、米国のオムニ・フィルム・インターナショナル社の“オムニU”というドーム映写装置を日本で初めて設置した。ここで成功をおさめたウシオユーテックは、以後2年間にオムニUを6ヵ所の博物館、テーマ館などに導入していった。一方でカナダアイマックス社のアイマツクス、アイマツクスドーム、アイマツクス3Dがその他の博覧会、テーマ館などに導入されていった。こうして、シネマ氷河期に超大型映像、テーマパーク映像、博覧会映像という新しいジャンルが日本でも新たに加わり、確立していった。

一方、フイルムを用いないLCD(リキッドクリスタルディスプレイ=液晶ディスプレイ)、LCLV(リキッドクリスタルライトバルブ=液晶ライトバルブ)、油膜バルブなどの映像デバイスが世に出、それらを用いた小型プロジェクタ(映写機)が普及し、コンファレンス施設、ホール施設、センター施設、イベント施設などの大催事場にどんどん採用されて行った。それにつれ16mm映写機の活躍の場は激減して行った。

(4) 復活期【複合化、大型化、大規模化によるシネマ再生期】1993年~1999年

1993年(平成5年)に、米国のワーナーと日本のニチイのジョイントベンチャー、ワーナーマイカルが、アメリカ型のマルチプレックスシネマ“ワーナーマイカルシネマズ(WMC)海老名”(7スクリーン)、“WMC東岸和田”(8スクリーン)を開館する。これらは、欧米では何年も前から普及していた複数のスクリーンをもつシネマコンプレックス(シネコン=複合映画館)であり、より一層の集客力を目的にショッピングセンタ、大規模駐車場を併設した、自動車社会に対応した本格的郊外型メガコンプレックスの日本初のケースであり、この細項の冒頭を飾るのに相応しい。

シネコンやメガコンプレツクスの目的は、テレビやビデオに取られてしまった映画観客の取り戻しと同業からの観客確保であり、その具体的方策は映画選択肢を多くし、同時に映画観賞だけではなく、飲食、買い物、遊び、その他を夜間でも楽しめる機会を提供することである。そして、それらにより映画館の魅力を再構築し新しい価値を地域社会に提供していくことであると言えよう。同時にスクリーン当たりの建設費、維持費を低減し収益の向上を図るという興行商売上の動機、目的もある。シネコンでは通常一ヵ所の映写室で全てのスクリーンへの上映を管理しており、スペースと人員の削減が可能となっている。

この動向は「複合化と大型化」というキーワードで表現できる。大きなスクリーンで観る楽しさだけではなく、数ある映画の中から観たいものを選択する楽しさや、映画を見ながらエンジョイできる飲み物や食べ物を買ったり、ゲームをしたり、食事をしたり買い物をしたりという多様な楽しみを与えてくれるのが、ショツピングセンタ、アミューズメントセンタ、スポーツセンタなどとの複合化なのである。何といっても映画館の大スクリーンで観る映画には、家庭で観る通常のTVやビデオにはない醍醐味がある。SFであれ、アドベンチャーであれ、ラブストーリーであれ大スクリーンでみてこそ初めて心から堪能できるのが映画なのである。むしろ映画製作者が観客獲得のために、ますますそれを意図してきている、と言うべきかもしれない。この傾向の端緒となったのが、日本のシネマ氷河期に公開された“スターウォーズ”“スターウォーズ- 帝国の逆襲”そして“スターウォーズ-ジェダイの復活”と言われている。いずれにしろ、複合化と同時にスクリーンの大型化が重要なのである。シネコンの中心には必ずそれがある。

さて、複合化、大型化された映画館は、英語圏の映画業界では「シネマコンプレックス」、「マルチスクリーンコンプレックス」、「マルチプレックスシネマ」、「メガコンプレックス」などの言葉で表現されている。いずれも英語の複合語で使用法、レベルに違いがあるものの、複数のスクリーンと客席を持っており、場合によっては店舗やショッピングセンタ、アミューズメントセンタを併設した大規模映画館を指している。米国には21のスクリーンと6,300の座席をもっているシネマコンプレックスが存在し、ヨーロッパには25のスクリーンと9,466の座席をもったものも存在している。そういうシネマコンプレックが何等特別な存在では無くなってきている。一方、日本では「シネコン=シネマコンプレックス(複合映画館)」としている例が新聞紙上散見されるが、英語の多様な用語に比べると国語では用語がまだ限られており、欧米と比較して複合化、大型化がまだ発展途上にあることに対応しているようである。

冒頭で紹介したワーナーマイカルは、1993年(平成5年)の“WMC海老名”、“WMC東岸和田”から始めて、日本各地に毎年“WMC”を開館し1999年末までに合わせて29ヵ所の“WMC”を開館している。各“WMC”には6から9程度のスクリーン(7~8が通常)があり、ワーナーマイカルは7年間に200強のスクリーン数増加に貢献したことになる。また、ユニバーサルとパラマウントのジョイントベンチャー、ユナイテッド・シネマ・インターナショナル・ジャパン(UCIジャパン)もこの時期に6館で50強のスクリーン数増加に貢献している。1999年には、ヘラルド・エンタープライズ神奈川に、岸和田港湾都市が岸和田にシネマコンプレツクを開館するなど、シネマコンプレツクス開館が続いた。シネマ発展期の“映画館数≒スクリーン数” という等式は既に瓦解し、映画館数よりもスクリーン数を把握することが、益々ランプメーカにとって重要になっている。世の中全体もそうなって来ており、新聞記事でもスクリーン数に換算する場合が通常になってきている。

1989年(平成1年)に、映画館数は2,000館を割り込んで1,912館に落ち込み、その後数年減ったが、1993年以降のワーナーマイカルやUCIジャパンなどの映画興行会社の精力的な活動が映画館数、スクリーン数の増加に貢献し、日本映画製作者連盟の発表によれば1999年末にスクリーン数は2,000台を回復し2,221に増加している。2000年にワーナーマイカルは、北上、金沢、板橋にWMCを、ヘラルド・エンタープライズが茨城県と福岡県でシネマコンプレックスを、東宝が東京・臨海副都心にシネマコンプレツクスを開館する予定と報じられている。2001年以降もこのシネマコンプレツクス建設が続き、数年後にはスクリーン数が3,000に達するものと予測されている。

(5) 変革期【デシタルシネマによるシネマの再発展期】2000年~

1999年に米国で“Star Wars Episode 1 - Phantom Menace”がロスアンゼルス地区で2ヵ所、ニューヨーク地域で2ヵ所、合わせて4ヵ所でフィルムを用いないデジタルプロジェクタにより公開された。ロスアンゼルス地区の1ヵ所とニューヨーク地区の2ヵ所はTexas Instruments社のDMD(デジタルマイクロミラーデバイス)を用いたDLP(デジタルライトプロセッシング)プロジェクタで、ロスアンゼルスの1ヵ所ではHughes-JVC Technology(HJT)社のILA(イメージライトアンプリファイヤー)プロジェクタでデジタル上映された。

なお、DLPプロジェクタもILAプロジェクタも、光源にキセノンランプを使用している。その後、DLPプロジェクタにより“Tarzan”と“Toy Story 2”が上映され、米国でのDLPプロジェクタによるシネマ上映館は12に増えている。なお、DLPプロジェクタもILAプロジェクタも、デジタルシネマに先立ってデータプロジェクタや大催事場用プロジェクタとしての前史があり、それらの用途での実績がデシタルシネマプロジェクタに生かされている。

1895年にルミエール兄弟がシネマを初めて上映して以来約104年間、シネマはフィルム上の連続画像をスクリーンに投影する方式であった。それに伴った、シネマフィルムの製造、撮影、現像、複製、配送、保管、上映、再配送という一連のプロセスで生じる劣化、その他の不具合、コストなどの問題をデジタルシネマが解消することになる。更にデジタルシネマは、衛星によるシネマの配信や、スポーツゲームの衛星中継などを可能にすると言った付加価値を提供する。ソニーとフィリップスがコンパクトディスクを開発したのが1980年で、ソニーや日立などがCDプレイヤーを発売したのが1982年だから、音楽のデジタル化から17年遅れてシネマもやっとデジタル化したことになる。

2000年にはデジタルシネマが日本にも登場し、シネマの変革、再発展期が始まることになる。1999年11月16日付日経産業新聞の記事「ヘラルド・エンタープライズシネコンを本格展開つくば・北九州来年オープン」のなかに次の記述がある。「映画の上映にフィルムを用いず、衛星を使って映像を劇場にデジタル配信する新技術に対応した映写設備も導入する。『劇場向けのデジタル配信は日本でも2000年末ごろから立ち上がる』(八十河社長)とみて、これに対応する」

2000年1月21日付日経新聞の記事「東宝、ソニーと複合映画館東京・お台場最新AV技術活用13劇場・3000人収容」のなかには次の記述がある。「臨場感に優れるAV設備を備えるほか、将来は衛星を介してサッカーのワールドカップなどのスポーツイベントをリアルタイムで配信するソニーの『Eシネマ』と呼ばれるシステムも導入する」これらのシネコンに先立って、デジタルアニメをDLPプロジェクタで上映するシネマも既に現れている。

2000年3月10日付電波新聞の記事「TIの『DLPシネマ』技術『トイ・ストーリー2』に採用、日劇プラザ(東京)でデジタル上映アジアでは初」という記事のなかで、DLPシネマプロジェクタは世界に17台設置されており、日劇プラザのが18台目とある。今後、これらのような優れた見出しのDLPシネマに関する記事が色々な新聞に載って行くことだろう。そして、20世紀はアナログシネマの世紀、21世紀はデジタルシネマの世紀と言っても過言ではないことがやがて分るであろう。

(南雲 秀夫)

2.2 スクリーン

2.2.1 スクリーンの変遷

(1) 素材の移り変わり

北京の人民大会堂で仮設スクリーンによる試写会が行われました。この時、映写オペレートに携わった人に聞いた話では、スクリーンは布製だったとのこと、平成11年夏の話です。日本のスクリーン史を見てみると、昭和20年初頭、岩原商店(後のスクリーンメーカ ヤマボシ)によりスタートしています。戦前、映画館は白い壁(漆喰壁)をスクリーンとして使っていましたが、今日のように場内禁煙、空調完備とはいかず、白い壁もすぐ汚れ反射効率が落ちてしまいました。そして汚れてくると白い布を貼り、また営業を続けると言う状態でした。仕事も汚れたスクリーンの張り替えが多かったようです。

近年、古い劇場の改修に行くとスクリーンの裏から必ず白い壁が出てきました。これが昔のスクリーンだった、と知る人は今となっては少なくなってしまったと思います。白っぽい物でマット状であれば、布、紙(ケント紙)すべてスクリーンになり得ました。物資が思うように手に入らない中、スクリーンはシーツ地を縫製したものが主流でした。戦後、布製スクリーンも、そのままでは光が透過してしまい反射効率が悪いということと、ホコリが付着しやすいという欠点があり、何度か試作が繰り返されました。その結果縫製した白いシーツに塗料を何回か塗り重ねるという方法により、表面が滑らかなマット面をもった反射効率の良い、汚れが着きにくいスクリーンができました。

時代はトーキーが主流となっていきました。このとき、布製スクリーンは、音がある程度透過していましたが、マット状にしたスクリーンは音が抜けませんでした。スクリーンの穴(サウンドホール)も、この頃考えられました、足踏み式穴開けプレスにより2列ずつしか開けられない、という今考えると非常に効率の悪い方法でしたが、今日のスクリーンの原型に次第に近づいていきました。昭和24年~25年頃のことです。

(2) スクリーンの製法

スクリーンの生地は、布、ビニール共に必ず原反巾(メーカによって900巾、1200巾など)が決まっています。これはメーカの織機、あるいは圧延ローラー巾が制限される為です。大きなスクリーンを製作するにはこれを繋ぎ、1枚のシート状に加工しなくてはなりません。例えば,W10000×H4500のスクリーンを原反巾1200の生地を使用して製作するとします。この時使われる要尺寸法はL4500×8本、W400×L4500×1本が必要になり、これを繋ぎ外周にハトメ加工をし1枚のシートに仕立てます。できあがったスクリーンには縦方向に8本のジョイントが入ります。(昨今は米国スチュアート社のように完全シームレスの1枚ものも有ります)スクリーンメーカは、スクリーンを作ることを今でも縫製する、といいます。これは当初、布スクリーンをミシン縫いしていたことから来る名残です。布スクリーンの製法は、昭和26年頃までは重ね縫いにより行われていたが、26年以降生地の切断面をつき合わせ、裏にテープを接着する方法がとられました。これは縫製より繋ぎ目が目立たなくなる、という理由からでした。この頃からのスクリーンをシームレススクリーンというようになったようです。

昭和28年ごろ、米国からシネマスコープ作品(聖衣)がスクリーンと一緒に入ってきました。映写されたスクリーンはジョイントがまったくわからない(見えない)、日本では使われたことのない材質でした。

今日スクリーンは大半の材質が塩化ビニール製で、シームレス加工された物が使用されています。この時のスクリーンが正に今日使われている物と同様の物だったわけです。米国は、合成ゴム、プラスチックの分野が戦争を境に飛躍的に進歩していました。デュポン社により開発された材料をいち早く取り入れ製品化した結果だったということです。昭和29年、独自の試行錯誤を繰り返したヤマボシは、日本で初めて塩化ビニールを使ったスクリーンを完成させました。

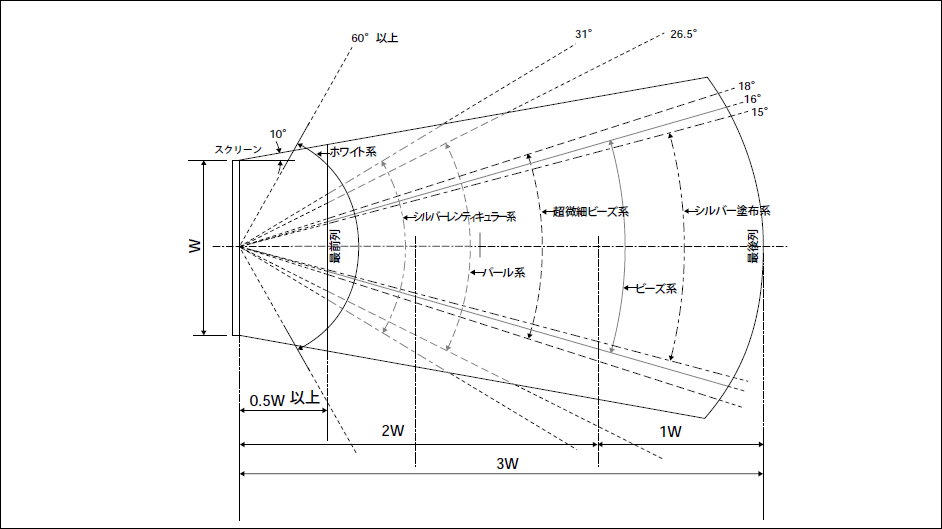

2.2.2 スクリーンゲインと適視範囲角度

(1) スクリーンゲイン

スクリーンを取扱っていると、ゲイン(GAIN)という言葉が必ず出てきます。スクリーンゲイン(GAIN)とは、スクリーンが固有に持っている光学的な反射特性を示したもので、スクリーンの性能を表す重要な要素となります。理論的には、標準白板と呼ばれる、完全拡散板(酸化マグネシュウムを焼き付けた純白板)に光を当てたときの輝度を1とした時、同一条件下でのスクリーン固有の輝度との比率を表しています。

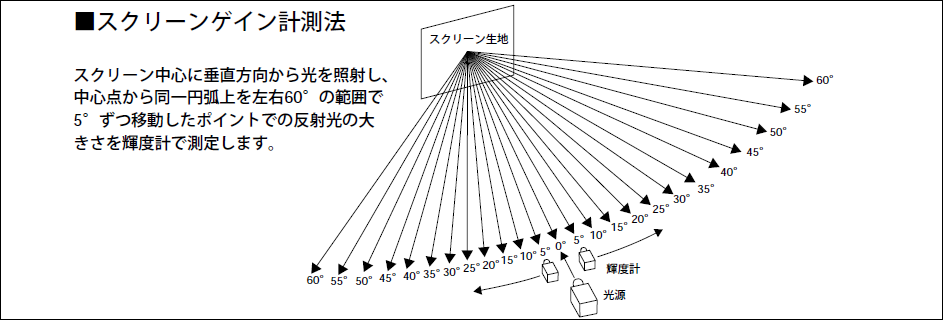

図2-1 スクリーンゲイン計測法

(2) 適視範囲角度

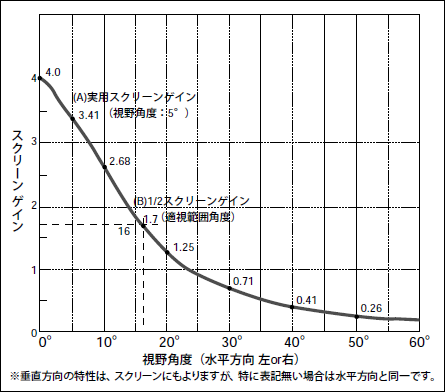

スクリーンの適視範囲角度は、下図のような反射特性曲線図から求めることができます。

一般的に「ゲイン」と言う場合は、ピークゲイン(図2-2の場合:4.0)を指していますが、ゲインが大きくなるほど見た目には明るくなるわけですが、その反面、視野角が狭くなっていくのが普通です。

適視範囲角度とは、視野角度5°における実用スクリーンゲインの1/2(ハーフゲイン)値における視野範囲角度を指しており、最適な条件で映像を視聴できる範囲の角度のことです。図2-2のスクリーン例の場合、ハーフゲイン値=1.7で、左右角度32°以内が適視範囲角度であることがわかります。

図2-2 適視範囲角度

2.2.3 スクリーンの種類と特性

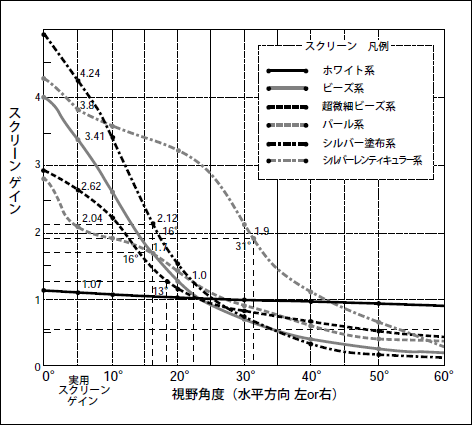

スクリーンは、使用されている生地や表面素材・仕上げにより光学特性が異なり、設置場所に最も適したスクリーンを選択するには、投射するプロジェクタ類や室内環境条件、視聴者席の視野角などを含めてトータルに検討する必要があります。

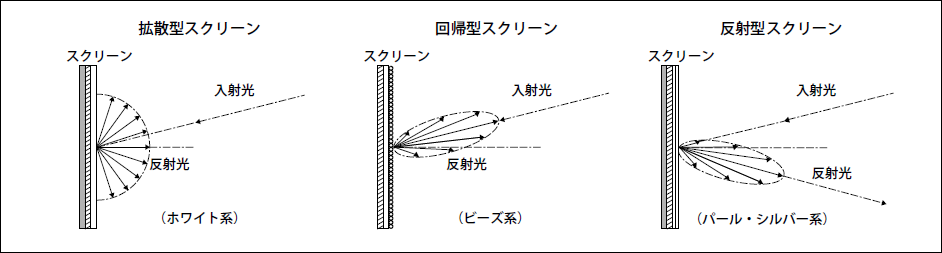

主な種類としては、一般的にスクリーン面の光学(反射)特性から完全拡散に近い拡散型スクリーン(ホワイト系)、入射光と同一方向に反射する回帰型スクリーン(ビーズ系)、入射光に対して反対方向に反射する反射型スクリーン(パール・シルバー系)などがあります。また、スクリーン裏面にスピーカーシステムを設置する映画館やシアタ用途としてシルバーやホワイト系スクリーンに孔加工を施した音響透過型スクリーンもあります。

図2-3 スクリーンの種類と特性

図2-4 スクリーンの種類と特性

図2-5 施設におけるスクリーンの視野角度

表2-2 スクリーンの種類と特性

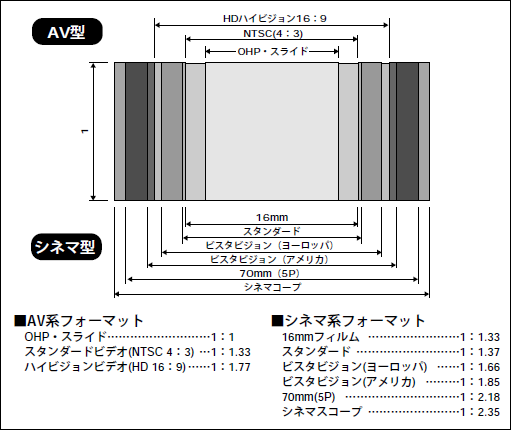

2.2.4 映像の大型化・多様化におけるスクリーン

8mm→16mm→35mm→70mm→シネラマ→I-MAXへと映像は時代と共に大型化・多様化して来ました。施設におけるスクリーンの役目も多機能を求められるようになり、そのバリエーションも数十種類にも及ぶようになり、次第に的確なスクリーンを選ぶことが難しくなってきました。施設での最適なスクリーンを選ぶとき、それは上映する映像フォーマットの種類、場内レイアウト(舞台、室内幅及び天井高、観客席、映写室位置)や視野角度などを総合的に検討することによって、採用するスクリーンの種類、サイズが決定されてきます。映像効果を考えるとスクリーンサイズは、大画面であればあるほど観客にとっては明らかに迫力があり、後部座席からは観やすいというメリットはありますが、その反面、画面サイズが大きくなる程輝度の問題(プロジェクタあるいはスクリーンの選択)、画質や室内音響条件への影響大というデメリットも生まれてきます。これはフィルム映像でもビデオ映像でも同じことです。

観客は、スクリーンサイズを意識したときに、実スクリーンサイズではなく自身の目の視野角(特に水平視角)で、無意識のうちに最適な視角度の席を選ぼうとします。このことは誰もいないシアタで最初に入るほとんどの観客が、スクリーンの前から場内2/3の位置あたりの席、すなわち最前列と最後列の約1/2あたりの配置にある席を選ぶことからもわかります。これは人間の目の視野角度が正面を見るときの範囲が約50°であることから自然に行動として出てきているものです。また、人間の目は理論的に最大限110°辺りまでの視野角度を持ってはいますが、90°以上の視野角度での長時間鑑賞などにおいては、目の疲れなどの苦痛を伴う影響もありますので、最前列席の位置などにも注意を払う必要があります。

図2-6 スクリーンのフォーマット

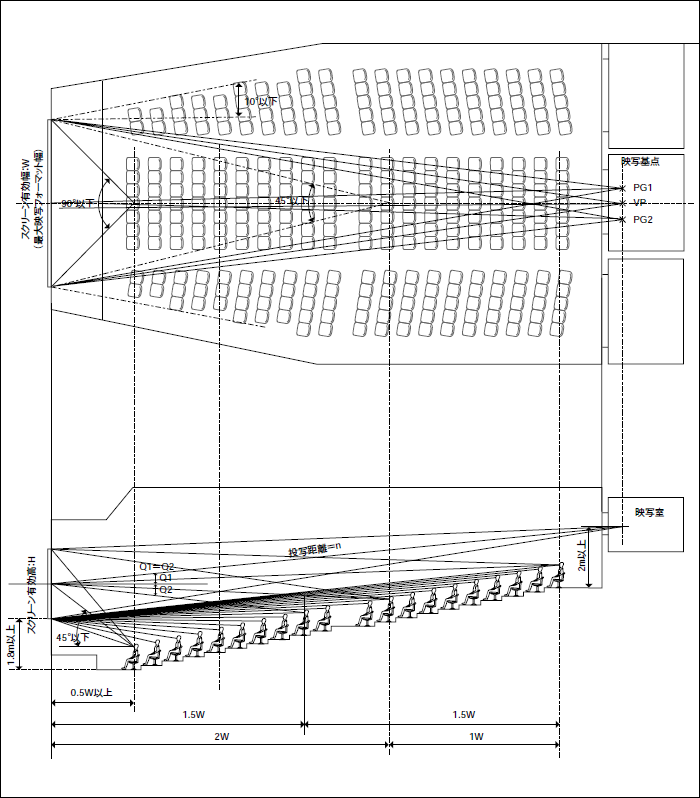

2.2.5 基本的なスクリ ーン設定と条件

実際にスクリーンサイズを決定する場合は、施設の目的、用途や建築上の様々な条件などにより場内フロアの形状、舞台の高さや有無、キャパシティ(客席数)が決定されてから検討を行うことも多く、理想的なスクリーンサイズを求めるには難しい場合もあります。しかしながら前項のように基本的に最前列席から後部列席まで観客の視角範囲(水平及び垂直方向)を大きく逸脱しないように最大限の考慮をすることで、施設にとって最も適したスクリーンサイズになるのではないかと考えられます。

昨今はイニシァルコストが優先するが故に、目的にあったスクリーンをセレクトしても予算が取れない(㎡/数千円~㎡/数万円と巾が広いため)という場合がしばしばあります。しかし、映像施設に来る観客は建物を見に来ることが主ではないはずです。演出側の意図する目的を最良の状態で表現することがスクリーンの役目だと思います。図2-7はスタジアム形式のシアタの設定条件を示したものです。建築上、平土間形式で天井高が取れないような場合は、特に映写位置やスクリーン設置条件、視聴環境に制約が出てきますので注意を要します。

(山本 亮一 社外協力)

図2-7 スタジアム形式のシアタの設定条件

2.3 モノクロからカラーへ(映画のカラー化)

2.3.1 カラー化の試み

アメリカでは映画の歴史の始まりをエジソン(USA)、ディクソン(英)が35mmカメラ、キネトグラフを開発し、イーストマンが35mmパーフォレーション付きフィルムと映画フレームサイズを決定した1889年としており、フランスではリュミエール兄弟がパリで世界初のスクリーン映写公開し、シネマトグラフと命名した1895年を映画誕生としている。

映画に「色彩」を導入する試みは映画の登場後の早い時期に試みられ、科学的な技法として研究が進められた加色法と平行して染色・調色による「色彩」の付加も行われた。当時は画面全体にある色を付けるのが主流であったが、画像の部分、部分に種々の色を付けることも試みられた。最初は手描きに頼らざるを得なかったが、彩色を迅速、正確に施すために機械化が研究された。

2.3.2 最初のカラー映画プロセス

世界で最初に商業的に成功したカラー映画プロセスはキネマカラーと名付けられた加色法で、1908年英国で初公開された。回転円盤に取り付けられた赤、緑、青のフィルタを通して撮影し、映写する、順次フレーム記録方式で、黒白映画の1コマをこの方式では3コマに記録するから、撮影や映写の速度は通常(当時は16コマ/秒)の3倍の48コマ/秒の高速になる。3コマ分をスクリーン上で重なるように映写する上に順次記録方式であるから、移動する被写体はタイムラグのためにずれた位置に撮し込まれるので、フリンジング(色像のズレ)に問題があった。この方式の問題点は高速で動く被写体のフリンジングとともに特殊な映写機を必要とすることであった。

2.3.3 カラー映画の拡大

テクニカラーは1916年に2色加色法を開発したが、映写上の問題のために劇映画1作品のみで終わり、1919年に2色減色法、さらに1928年に3度目の方式転換を行い、1本のプリント上へ染料を転写する転染法(imbibition process)と呼ばれる方式に変わった。この方式による最初の映画は1928年公開のオールトーキー映画”On With the Show”であり、この映画の成功でカラーへの興味が急速に増加し、WB、ゴールドウィンなどの全ての大手映画会社で採用されるに至った。4度目の方式転換は1932年に行われ、2色から3色画像に転換した。この年に新開発の3色分解カメラを使ってディズニーは漫画映画”Flowers and Trees”を製作、公開したが、初の長編劇映画は1935年公開のパイオニア映画作品「虚栄の市(Bercky Sharp)」であった。新しい3色分解カメラは、緑感ネガフィルムと赤感ネガフィルム/青感ネガフィルムが、乳剤面を合わせて卷かれているバイパックネガフィルムとに分割して露光を与える特殊光学系と、それぞれのアパーチャーを持っていた。撮影、現像後、3本の分解ネガは特殊効果画面などのデュープネガと組み合わされてオプチカルステップレジストレーションプリンタで、プリントの原版となるマトリックスフィルムにベース面から露光された。マトリックスフィルムは特殊処理によりゼラチン膜がエッチングされ、印刷の原稿と同じようにそのレリーフの深さで色素を吸着し、ゼラチン媒染剤を持つブランクフィルムとを密着させ色素の転染を行い上映用プリントが作成された。

2.3.4 カラー映画の発展

(1) 多層式外型カラー反転フィルム

1935年春、イーストマンコダック社はそれまでの方式と全く異なる多層式外型カラー反転フィルム「コダクローム」を発表した。撮影したフィルムそのものに色が付き、撮影、映写に特別の装置を付加する必要のない方法は、ユーザーにとって簡便であった。この方法としては、レンチキュラー法やモザイクスクリーン法のカラーフィルムがすでに存在していたが、コダクロームは、よりシャープで良好な色再現の画像が得られる点で、より優れた方式であった。

(2) 多層式内型カラー反転フィルム

1935年のコダクロームの発売に続いて1936年アグファ社から多層式内型カラー反転フィルム「アグファカラーノイ」が発表された。このフィルムはカプラーを乳剤層中に内蔵する、いわゆる内型カラーフィルムである点が先発のコダクロームとの大きな相違点であり、現在のカラーフィルムの出発点となった意義は大きい。

(3) ネガポジ方式カラーフィルム

さらにアグファ社は1937年に映画用のアグファカラーネガフィルムとアグファカラーポジフィルムを発表して、カラー映画の分野にもネガポジ方式を導入した。1939年のアグファカラーネガ、ポジの発売を機に、大手映画会社ウーファーはアグファカラーを使用して1939年より長編劇映画「女はより良い外交官」の撮影を開始し、1941年公開した。ウーファーは以後1945年の敗戦までに12本の劇映画と50本の文化映画をアグファカラーで製作している。

イーストマンはカラードカプラーによるマスキングを初めて採用して、色再現性の向上を図ったネガポジ方式の映画用カラーフィルムを1950年に導入した。このフィルムはデーライトタイプ、露光指数16の感度で撮影され、レリーズプリント用にはイーストマンカラープリント、スーパーシネカラー、テクニカラー、トウルカラーなどの各種プロセスが用いられた。初使用した劇映画は1951年公開のコロンビア映画”Redskin Road”で、プリントはスーパーシネカラーであった。

テクニカラー方式でもカラ-ネガフィルムをオリジナルとする方法が採られ、ラッシュプリントはカラーポジフィルムを使用し、ネガ編集後、カラ-ネガフィルムから直接マトリックスが作られ、前述の方式でレリーズプリントが作成された。1960年代の後半にテクニカラープロセスによる作品数はピークを迎えたが、1970年代には多層式カラーフィルムの台頭の影響を受けて減少が続き、テクニカラー方式の設備はハリウッドは1975年、ロンドン、ローマは1978年その幕を閉じて、多層式カラーフィルムの処理に専念することになった。

2.3.5 日本映画のカラー化

富士フイルムでは1940年頃には実験的なカラーフィルムの開発に成功していたが第2次世界大戦のため実用化には至らず、戦後1946年に2色パートカラー作品を実験的に公開した。初めて劇場映画に採用されたのは1951年公開の「カルメン故郷に帰る」であった。これは外型カラー反転フィルムであり大量プリントが可能なネガポジ方式のカラー映画は1955年の「花のおとずれ」「桂離宮」であった。

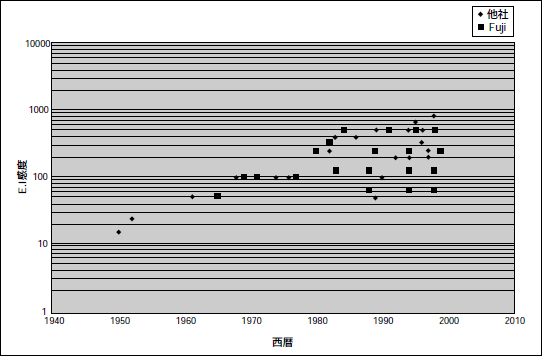

2.3.6 最近のフィルム技術

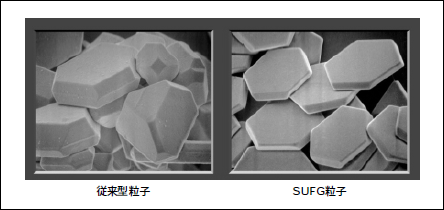

ネガ、ポジ方式の開発以来、ネガフィルムの感度と性能の向上に力が注がれてきた。フィルムの感度を高めるには感光素子(ハロゲン化銀粒子)の大きいものを使う必要があるが、これは粒状性の悪化につながる。粒子を大きくせず、あるいは小さくして感度を高める技術の開発の研究が行われてきた(図2-8)。二重構造粒子、平板粒子、六角平板粒子、更にその効率を高めたスーパーユニホームファイングレイン(SUFG)技術(図2-9)が開発され、高感度化と微粒子化が推進された。色再現性、シャープネスの向上のためにも多層乳剤層の塗布技術、現像抑制剤放出カプラー(DIRカプラー)、その改良型のタイミング調整型スーパーDIR、ポリマーカプラーなどの新しい技術が開発された。これらの技術を利用し低感度(EI.50)から超高感度(EI.800)のフィルムシリーズにより撮影領域を拡大してきている。

一方、ポジフィルムの改良も進められ、大量プリントのための高速ハンドリング、多数回の映写に耐えうるロバストネスを持ち、スクリーン上でのダイナミックレンジの広いものとなってきている。

図2-8 映画用カラーネガフィルムの感度推移

図2-9 SUPER UNIFORM GRAIN

2.3.7 新しい時代に向けて

映画のシステムの中にもデジタルの技術が多く取り入れられてきており、とくに画像処理の分野ではフィルムをスキャニングしコンピュータで画像処理した後、フィルムシステムに戻すSFX手法は珍しくなくなってきている。1999年にはテキサスインスツルメント社が開発したDLP、ヒューゲスJVCの開発したILAによる大画面デジタル映写がアメリカの劇場数館で行われ(StarWars、Tarzan)、ソニー、パナソニックは映画撮影を目指したデジタルビデオカメラを開発しており、映画の分野にも新しい波が押し寄せようとしている。

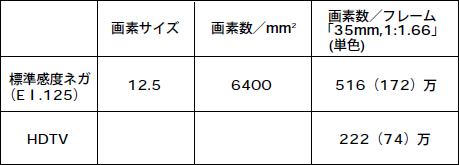

電気的に示される画素とフィルム的な画素を比較するのは難しいが標準感度ネガとHDTVにおける画素を比較するとフィルムオリジナルは、かなり優位に立っているといえる(表2-3)。さらにデジタル、フィルムそれぞれのシステムとしての画質の違いについても検証しておかねばならないと考える。長く培われた、確立されたシステムは、そのシステムを変えることなく画質改良が可能であるのに対し、発展途上でシステム変更の多いデジタルシステムは、システムの構築、規格化、海賊版対策、画像データの保存、設備コストなど多くの問題を解決していかねばならない。しかし、少しずつデジタルの世界は広がっていくと思われる。フィルム業界では大型映像のデジタル化に対抗、融合できるようにフィルムの性能向上に努めている。

(山領 貞行 富士写真フイルム株式会社)

表2-3 標準感度ネガとHDTVにおける画素の比較

フィルムの画素サイズは50%MTFの空間周波数から求めた。

HDTVの画素数は「一像の解像し得る画素数」

2.4 劇場形態の変化

2.4.1 初期の劇場

映画以前は、寄席や舞台での上演を観客が客席から見る、というのが劇場の形態であった。日本では、映画の原型として、1800年頃江戸で寄席の舞台に紙のスクリーンを設け、裏側に木箱製の幻灯機を置き、動く影を映し出す「写し絵」なる興行が行われていた1)。

1893年にはエジソンが映写機の原型であるキネトスコープを開発した。しかしこれは、箱の中にあって、外からのぞき見る方式だったため、一人しか見ることができなかった。蓄音機と組み合わせて販売することによって、店やパーソナルユースとしての普及をめざした感がある。これに対して、1895年にルミエール兄弟がシネマトグラフという装置を使って行った上映会が「映画の誕生」とされている。これは、パリの「サロン・アンディアン」という劇場で、投影方式により布製スクリーンに映写したものである2)。当然多数の人に同時に映像を伝え、有料という産業としての要件があった。エジソンもすぐに、投影方式のタバイスコープを開発した。

日本には、1896年末~1897年初めに、それぞれの方式の映写機が輸入された。しかし、キネトスコープは1896年11月25日に神戸の「神港倶楽部」で初公開されたが、のぞき箱の中の小さな映像でしかなかったため、半年ほどで姿を消した。1897年2月15日、シネマトグラフの一般公開が行われた。場所は大阪の南地演舞場であった1)。続いて京都の新京極元東向演劇場、神田の川上座、横浜の港座と各地で公開されていった。タバイスコープも、神田の錦輝館、歌舞伎座と公開された。公開される度に、楽隊が音楽伴奏したり、スクリーンを大きくしたり、着色したりと、様々な工夫が施されていった。1899年には歌舞伎座で日本製映画の興行が行われた3)。

この頃まで映画の上映は、寄席や舞台で演劇興行の合間に行われてきた。しかし、人気が高まるにつれて、専用の劇場が望まれるようになってきた。そして、1903年10月1日、初の常設活動写真館として、「浅草電気館」が開館した。1907年7月には大阪の千日前に「千日前電気館」が、翌年7月には京都の新京極に「南電気館」が、常設館として開館した。この頃になると劇場も次から次へと映画館に衣替えし始めた。1910年には日本最初の洋画専門館として、横浜オデオン座が開場した。1912年1月の「なんば焼け」という千日前付近の大火で、多くの寄席や舞台が焼けたが、この時、映画館として再建されたものが多かった。1914年には「楽天地」が1600人収容の3階ぶち抜きの大劇場を建てた4)5)。チャップリンが映画デビューした年である。

1928年、世界初のトーキー映画「ジャズシンガー」が、たった9分ほどであったが、公開された。しかし、この画期的な映画は、これを制作した危機的状況のワーナーブラザーズ社を立ち直らせるほどの人気となった6)。この頃、日本では弁士が大活躍していた。当時、無声映画は音楽の演奏付きで上映されていた。これは世界共通だったが、日本を含む数カ国では弁士と呼ばれる説明員がいた。弁士は上映中スクリーンの脇にいて、映画のストーリーを解説し、せりふを言った。何人もの弁士が役割分担してせりふを言ったり、2~3人で交代しながら説明した。弁士の要望で、しゃべりやすいことを優先して製作された映画も多かった7)。

日本では、1930年に「モロッコ」が初の字幕付き映画として公開された。同じ頃、トーキーも色々な方式が試されたり、輸入されたりした。翌年には松竹が全編トーキーの映画で、田中絹代が演じる「マダムと女房」を公開した。しかしトーキーの製作は、技術的にも金銭的にも難しく、切り替わるまで5年ほどかかった。弁士や楽士の抵抗も激しく、日本の映画館がトーキーの設備を持って上映するには時間がかかった。

戦争で多くの映画館が焼けた。焼け残った映画館も荒れ果たままのところが多かった。戦後、外国映画の輸入配給は、連合軍司令部傘下のセントラル(C・M・P・E)のみの扱いであった。それだけに条件が厳しかった。1947年3月、前年末開場し、この権利を手にしたスバル座が、国内初のロードショーを開催した。全館指定で最後列はロマンスシートの映画館で、定員は800人であった8)。

1960年には、カラーテレビの本放送が始まり、映画館冬の時代に突入していった。そんな中、1970年に開催された大阪万博ではカナダのアイマックス社のオムニマックスという映像システムの巨大映像が話題になった。さらにはつくば科学博では映像博と言われたほど映像パビリオンが様々な方式を提供した。しかし、映像技術は進歩しても、落ち目の映画館に、その設備を導入する資金はない。しかも更にレンタルビデオが登場し、映画館離れが加速していった。ただし、サウンドシステムの変化には対応した映画館は多かった。

2.4.2 映画館の音響システムの変遷9)10)11)

サウンドシステムといえば、ドルビー研究所の音響システムが有名である。1978年に発表されたドルビーステレオAタイプは、スターウォーズシリーズに採用され、世界中の映画館に普及した。さらに4チャンネルステレオマトリックス処理のドルビーステレオ、ドルビーステレオSRへと進歩した。これらはパーフォレーションの内側にアナログ光学録音をしている。1991年、デジタル式のSRDシステムが発表された。ドルビーSRに比べて音質を飛躍的に高めた方式で、CDなみの周波数、S/N比、ダイナミックレンジ、そして5.1チャンネルのデジタル録音となっている。しかも、この録音はパーフォレーションとパーフォレーションの間に録音され、アナログの録音と互換性をもたせている。そして1998年には6.1チャンネルデジタル方式のドルビーデジタルサラウンドEXが発表され、翌年のスターウォーズ・エピソード1に採用された。これは映画館のサラウンドチャンネルスピーカの配置を、左右側面と背面の3つのセクションに分割することによって、空間表現力、定位感を高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や、頭上を通過する効果音をよりリアルに体感することができる。

1990年にはコダック社とORC社が共同開発した、CDSという5.1チャンネルのデジタル信号を、従来のアナログ光学録音のエリアに記録する方式が発表された。しかし3年後には中止され現在は全く使われていない。

同じように、アメリカの松下系デジタルシアタ・システムズ社は、1993年にジュラシックパークで採用された、DTSという5.1チャンネルのデジタル方式を開発した。これは音を別のCDに録音しておき、同期させるための信号のみをフィルムに入れる方式。他社のシステムに比べてDTSプロセッサの値段が安価であるため、世界中に普及した。1999年には6.1チャンネルのDTS-ESが発表された。ライト、センター、レフト、レフトサラウンド、バックサラウンド、ライトサラウンドの6チャンネルと、サブ・ウーファーの0.1チャンネルという6.1チャンネルである。しかも、音だけでなく、連動して動く機器用の制御コードや天井用のチャンネル確保も可能になっている。

一方、ソニーでは1993年SDDSという、フィルムの両耳に記録する方式を発表。5.1チャンネルまたは7.1チャンネルの選択ができる。しかし高価なプロセッサのため、他のシステムと比べて普及しづらいようである。

現在の劇場基準の一つとして、THXシアタという、ルーカス・フィルム社が提唱している、標準規格がある。制作者が意図した音響を忠実に再生できる設備を備えた劇場が認定される。

- ・劇場内に空調による風切り音などの雑音がないこと。

- ・劇場外からの雑音がないこと。

- ・劇場内の残響音が規定範囲内であること。

- ・最後列中央部からの視野角度が基準以上であること。

- ・スクリーンに対する映写機の設置位置が適切であること。

- ・音響機材が基準以上であること。

- ・スピーカの設置位置と設置方法が適切であること。

ルーカス・フィルム社の検査に合格すると、THXシアタに認定され、その後も定期的な検査が行われる。制作側やレーザーディスク、ホームシネマに至るまで、映画に関するれぞれの標準規格を決めている。対応した映画館は、日本ではまだ少数であるが、アメリカでは標準になりつつある。

更に、THXをデジタルという観点からさらに進化させた方式に、DCSというものが登場した。劇場内の音響特性を分析し、音響システム全体をデジタルでコントロールすることにより、空席、満席、客層などの客席状況を問わず、制作者の意図したサウンドを忠実に再生できるシステムである。

2.4.3 上映形態の変化12)

現在、劇場の分類としては「ロードショー劇場」、「下位劇場」、「ミニシアタ」、「シネマコンプレックス」、「ドライブインシアタ」の5種類があげられる。初期の興行形態としては、まず最初に「1番館」と呼ばれる劇場で上映され、次に「2番館」「3番館」へと流され、最後には「名画座」と呼ばれる劇場での上映となる。当然料金は1番館が最も高く、名画座が最も安く設定されていた。これは時間が経つに連れて作品の価値が下がっていくという理論に基づく方式である。

しかし、時代の流れは映画産業にとって厳しい方向へと向かっていた。1960年代中頃のテレビの普及は、大衆を劇場から遠ざけていった。この時、配給会社が採った戦略は現在に至っても引き続き行われている「全国一斉拡大ロードショー方式」である。膨大な宣伝費をも回収する方法は、高いお金を払ってくれる1番館を増やすこと。それまで2番館や3番館で映画を観ていた人も1番館で見るようになった。しかし、2番館以下の劇場は大きな打撃を受けた。ただし昔の名作を安い鑑賞料金で見せてくれる「名画座」は生き残った。名作はどんなに時間が経過しても名作であり、他の映画作品ほど商品価値は下がらないからである。しかしこれもレンタル・ビデオの登場で淘汰されてしまった。一方、この流れに乗った劇場方式があった。他では観られない作品を上映したり、ビデオではなくスクリーンで観たいといった要望に応えたのが「ミニシアタ」と呼ばれる100席未満の劇場である。

また、近年登場してきたのは「シネマコンプレックス」という形態である。大型複合映画館で、1つの建物に10前後の小さなスクリーンがあり、ロードショー作品を上映する。通常は郊外に建設される。だから電車で行くより自家用車で行くことになる。自動車で行く人が多ければ、そこには大型の駐車場が完備される。大型の駐車場があれば、やはり大型のショッピングセンターやレストラン、他のアミューズメント施設が併設され利用することになる。今後の映画鑑賞は、遊園地のように1日をかけて楽しむレジャーとなるだろう。シネコンのもう一つの特徴は、清潔できれいなこと。他業界では当たり前のことも、この業界では“映画館は小汚い小屋”というイメージが当たり前でさえあった。しかし、シネコンは流通業界と組むことが多く、お客さまをもてなすということにも力を入れている。映像・音響設備はもちろんのこと、椅子や床などにも気を使っている。1年間に映画を見る回数は、アメリカ人4.28回、日本人1.15回。だから、観客のニーズさえつかめば、新規の需要を開拓できることになる。

このような考えと、1992年の大店法改正という状況が、1993年4月タイムワーナーとニチイの共同出資で設立されたワーナー・マイカルが海老名と岸和田にシネコンを誕生させた。それからは全国いたるところに建設されていった。まもなく大店立地法が施行され、郊外のショッピングセンタを作るのが難しくなってしまう。シネコンブームの正念場といったところであろうか。

2.4.4 ドライブインシアタ

シネコンとは別の動きとして、ドライブインシアタがある。車社会のアメリカでは歴史も古いが、日本では20年くらい前、船橋ららぽーとに開設された。地価が高く、場所の確保が難しい、雨が多い、渋滞がおこるなどの周辺状況が流行に歯止めをかけた。もう一つ、音の配信方法が確立していなかった。車1台1台に音を配るため、初期には小型スピーカーを車の窓から引き込んだり、引っかけたりした。これは、上映後そのまま走り出すとコードが切れたりショートしたりするため、カーラジオを使う方式になった。まず中波を使った。同軸ケーブルを地下に埋め、ここからリード線を出してアンテナに引っかけた。まもなくどの車にもFMラジオが搭載されるようになってきたことから、FM波になった。これならステレオも可能である。だがその後、車のアンテナの方式は、ガラスに密着しているものが増えた。ここで、漏洩ケーブル方式という、小範囲に電波を飛ばす無線方式に変わった。ドライブインシアタといえども、少しずつ変化しているのである。

2.4.5 これからの劇場

最近話題になったのが、全くフィルムを使わない撮影方法である。全てデジタルで処理してしまう方法だ。上映しても、フィルムと比べて遜色ない映像が楽しめる。全てがデジタルと言うことは、フィルムを輸送する必要がなくなる可能性がある。現在、音楽は衛星からの配信が行われつつある。映画もそのようになる可能性が高い。映画館もホームシアタも、はたまた携帯電話まで同じデータが配信されて、映写システムや音響空間による差別化が図られるようになるのではなかろうか。デジタルシネマについては本特集の中心テーマであり、2.5 に詳しく論じられているので参照してもらいたい。

(志賀 浩之)

2.5 デジタルシネマの台頭

2.5.1 LCD(ヘッドマウントディスプレイ)

現在、LCDを使用した映画館専用の映写機は見あたらない。しかし、小さなホールや、教室位であれば、液晶プロジェクタが使用されることもある。最近ではプレゼンテーション用のプロジェクタの性能がめざましく高くなり、DLPやILAを使った上映も実際に開催されている。LCDでも上映されるかもしれない。しかし、LCDには実績と価格にメリットがあり、ホームシネマの分野では液晶プロジェクタが先行している。商品化されたのは10年くらい前であろうか。コンピュータに接続するのではなく、ビデオ機器に接続して使われた。3管式などより小型軽量なプロジェクタであった。当時としては小さく、画面うか。コンピュータに接続するのではなく、ビデオ機器に接続して使われた。3管式などより小型軽量なプロジェクタであった。当時としては小さく、画面サイズも100インチクラスではあったが、ホームシネマとして個人が所有するには若干高価であった。マニアなら購入するであろう価格帯である。しばらくして数万円の小型プロジェクタが発売されたが、ハロゲンランプを使用していて暗かったし、液晶の性能もよくなく、解像度も低かった。また、日本のウサギ小屋では、スクリーンを設置する場所と投影のための距離を確保するのに一苦労であった。そういった意味から、かぶるディスプレイことヘッドマウントディスプレイの登場は画期的であった。両眼の前に左右それぞれに視点の異なる画像を映し、あたかも目の前に大型スクリーンがあるように見せる。ヘルメットのようだったし、解像度が良くないので鮮明には見えない。それが最近、鮮明なものが登場するようになった。オリンパス、ソニー、キヤノンなどが新規参入やモデルチェンジにより、新製品を市場に投入してきた。

ソニーが1987年に8mmビデオの技術を応用した商品企画を行った際、「いつでも、どこでも、好きなときに迫力の大画面を楽しめる」というアイデアが生まれた。4年後には開発が始まり、さらに5年後「グラストロン」として商品化された。これは2m先に52型の大画面に映像が浮かび上がって見える。そして毎年「より軽く」、「より鮮明に」、「よりシンプルに」とニューモデルが登場している。最近のモデルは、眼鏡タイプのスタイルで、重さも95gと軽くなっている1)。

一方、オリンパスは1992年に新事業機会創成のための研究テーマの一つとして研究をスタートさせた。当時のヘッドマウントディスプレイは1kgを越えるものも多く、業務用として数百万もするようなものばかりだった。そこで「空間のいらない私だけの大劇場」をコンセプトに、ヘッドマウントタイプではなく、眼鏡タイプのフェイスマウントタイプをめざし、1998年に「Eye-Trek」として商品化された。最近のモデルは、2m先に62型ワイド画面が浮かび上がる110gと52型の85gのもの、そして細かい部分の表示は苦しいとはいえ、パソコンモニタになり得るタイプも登場した。さらには、パイオニアのポータブルDVDを組み合わせてモバイル・シアタなるコンセプトでの販売もしている2)。

キヤノンも1999年に眼鏡タイプを商品化した。2m先に52型の画面が見え、150gの重量で高精細映像を実現したものだ3)。

各社とも、自由曲面光学系を採用。これにより、光路を小さく折りたためるので、小型軽量化が可能となっている。ただ、長時間使用した場合の人体への影響は、完全に解明されているとはいえず、一定の時間でOFFする工夫もある。

デジタル化され、映写機に関する制約がなくなる今後、ホームシネマの分野では、液晶プロジェクタが低価格化、高輝度化、鮮明化にともない、PDP、リアプロジェクションTV、大型液晶TVと共に個人需要が広がり、一方ではヘッドマウントディスプレイはウェアラブル・パソコンの表示装置としても活用され、機器自体としては、シネマ用とプレゼンテーション用の垣根が低くなりそうである。

(志賀 浩之)

2.5.2 ILA/D-ILA

(1) ILA/D-ILA

ILA・D-ILA エレクトロ・シネマ用プロジェクタ開発の目的は今も昔も変わらず、映画製作者の芸術的な意図を正確に表現し得る手段を提供することである。また、ILA・D-ILA技術はこの役割を果たすのに理想的である。ILA技術は液晶光変調器であるILA素子への画像書き込み光源にブラウン管(CRT)を用いることにより、動画フィルムの画質に近い高輝度なアナログ映像を提供してきた。日本ビクター株式会社(JVC)が開発したD-ILA技術は、液晶素子への書き込みをCRTから高解像度のアクティブマトリクスCMOSに置き換えることにより、高画質なILAの映像を高性能なデジタル映像信号と一体化させ、高い安定度とシネマに適した画質の再現を実現させた。

① ILAエレクトロ・シネマ

1999年はシネマ業界にとって歴史的な年であった。史上初めてのハリウッド封切り映画がエレクトロ投射技術により上映された。1ヶ月間にわたりニューヨーク市とロサンゼルス市で「スター・ウォーズ・エピソード1」(ルーカスフィルムズ製作)と「理想の夫」(ミラマクス製作)が上映された。4箇所で上映された「スター・ウォーズ」の内、JVC ILAプロジェクタが2箇所で使用され(他2箇所はTIのDLPプロジェクタ使用)、また「理想の夫」の上映ではILAプロジェクタのみが使用された1)。これらの上映は観客に好評であり、プロジェクションの一つの大きな可能性を示すことができた。これらの上映に使用されたILA-12k プロジェクタを図2-10に示す。

2本の映画は共に標準35mmフィルムに録画さており、2-3プルダウンの変換方法によりビデオテープへとトランスファされた。このトランスファは、カメラのオリジナルネガフィルムから制作されたインタポジフィルム(反転フィルム)をPhilips SpiritTMテレシネ器に通すことにより行われた。

フィルムからビデオへの映像変換はデジタルHD(High Difinition)ビデオ規格D-5の1080iモードによって行われ、このテープが最終的にデジタル映写の元になったが、「スター・ウォーズ」の場合、上映時間が長いためデジタル信号はハードディスクアレーにより再生された。

HD規格をデジタルシネマに適用して、フィルムを置き換える考えには論理的な根拠がある。シネマプレゼンテーションで適用可能なアナログ高精細テレビ方式をNHKが1980年代に検討した2)。実際の映画館上映フィルムの代替が可能な解像度を決定するために詳細な調査が行われた。その結論は、当時提案されていた1125/60基準で実際の上映フィルムと同等の映像解像度が達成できることであった。(動画映像を捕らえるのに使用される35mmプリントネガの実際の解像度は3840×2070画素数であるが、オリジナルネガの編集や複製のための転写により解像度は大幅に劣化する。)

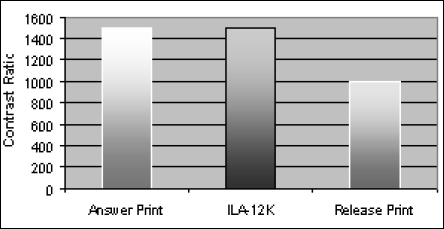

史上初のILAシネマ公開で良好な主観的画質を得るのにANSIコントラストだけでなく、順次コントラスト(特に真の黒の再現)が重要な役割を果たすことが確認された。実は、ILA-12kプロジェクタの順次コントラスト比は標準的な上映フィルムの比を上回り、図2-11に示す初号プリントフィルム(answer print)に匹敵した。また、フィルムと同等の色再現範囲の果たす役割も明らかになった。これについては後述する。

ILA素子およびILAプロジェクタの説明は3.2.3にある。ここでは、エレクトロ・シネマ・プロジェクタの性能に関しての説明を記す。

図2-10 ILA-12k エレクトロ・シネマ・プロジェクタ

図2-11 順次コントラスト比の比較(ILAプロジェクタと35mmフィルム)

② 光出力

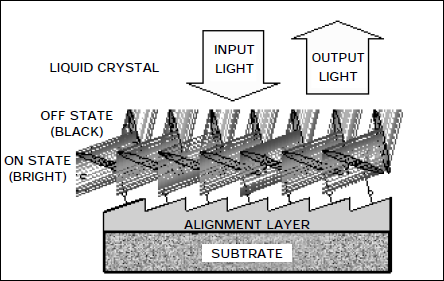

ILAエレクトロ・シネマ・プロジェクタはキセノン光源により、4:3アスペクト比で12,000ルーメンまで投射可能である。2.35:1アスペクト比のデジタルシネマアプリケーションでは、幅40フィートの1.3ゲインのスクリーン上で中央ピーク輝度12フット・ランバートを提供する。これは、SMPTE動画基準196Mに準拠する。1500:1までの順次黒・ピーク白コントラスト比が垂直配向液晶の独自の高コントラストモードによって実現できる。この様子を図2-12に示す

図2-12 ILA・D-ILA素子に用いられる垂直配向液晶分子

③ 変調伝達関数(Modulation Transfer Function)

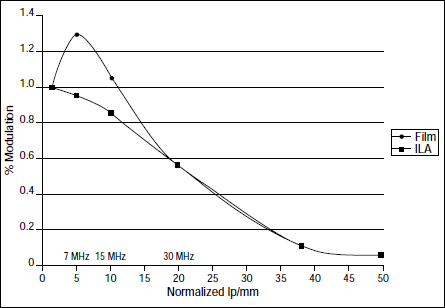

ILAエレクトロ・シネマ・プロジェクタの総限界水平解像度(5%MTF)は2000TV本以上である。カイザー氏の報告では3)、35mm映画の上映フィルムの水平限度解像度(5% MTF)は~2035TV本と測定された。しかし、投射することにより、この35mmフィルム解像度は映写機のゲート通過で発生するフィルムの水平ジグザグ及び垂直ジッタにおいてさらに劣化する。したがって、ILAの投射映像は映画上映フィルムの解像度に匹敵する。MTF形状もフィルムに類似する。図2-13にILAプロジェクタ及び35mmフィルムのMTFを示す。

図2-13 ILAプロジェクタMTFと上映映画の35mmプリントフィルムの比較

④ コントラスト比

高コントラストモードにおいてのILA エレクトロ・シネマ・プロジェクタのコントラスト比は、順次白黒フィルド測定で、1000:1以上である。この高コントラストモードでは、光軸外光線に対する偏向ビームスプリッタ(PBS)の消光比向上のため、ILA素子とPBS間に1/4λ板が挿入される4)。9分割されたチェッカーパターンの中央で測定された平均コントラスト比は180:1以上である。

⑤ 時間応答

ILAプロジェクタのビデオ減衰時間はアモルファス・シリコン(以下a-Si)光導電層と液晶層の減衰合成積によるものである。全体的な応答時間は16msec以下である。暗部から明部に至るまでのアナログ階調が入力信号に対応して時間的に連続した形で生成される。つまり時間的な明暗を人間の目で積分して中間のグレーを得ているのではないので、視覚的に自然で違和感のない(ノイズやシンチレーションのない)映像が得られる。

⑥ ガンマ特性

ILAプロジェクタのガンマ特性はプロジェクタシステムがスクリーン上で要求される出力ガンマ曲線を再現できることを示している。入力信号だけでなく視聴環境もガンマ特性を決定する要素に含まれる5)。ILAエレクトロ・シネマ・プロジェクタは投射環境に要求される特性に見合った滑らかなアナログガンマ特性を作り出すことができる。調整可能な2ポイント固定ガンマ補正によりILA素子とCRT出力の非直線性を補正できる。また特定のアプリケーション用にガンマ特性の選択が可能である。

⑦ 色再現

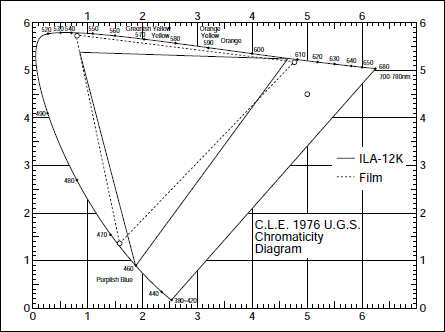

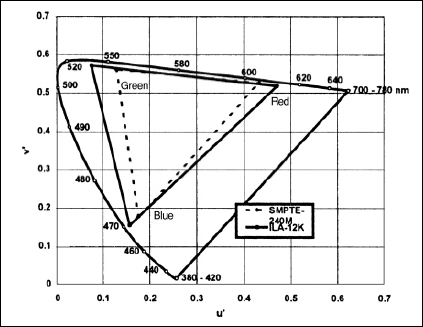

図2-14で示すように、ILAの色再現は映画フィルムの必要条件を満たすように選択されている。キセノン光源により白色光は色分解ミラー(ダイクロイックミラー)により、必要な三色,R(赤)G(緑)B(青)成分へ分解される。赤と青の成分はフィルムの色再現範囲より広い。一方、緑の再現はフィルムより狭い範囲ではあるがフイルムの座標に近くなっている。

図2-14 ILAプロジェクタと35mmフイルムの色再現の比較

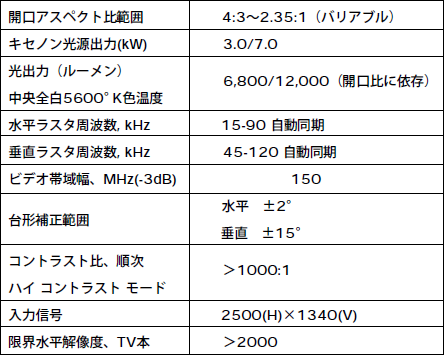

⑧仕様

ILAエレクトロ・シネマ・プロジェクタの仕様を下記の表2-4にまとめた。

表2-4 ILA エレクトロシネマプロジェクタの仕様

⑨ 将来のD-ILAエレクトロシネマプロジェクタ開発

超高解像度シリコン基板上の液晶変調素子(LCOS = liquid crystal on silicon)の開発により、大画面表示のシネマプレゼンテーションの世界に新しい領域が開拓される。JVCはこの技術に基づく、D-ILAプロジェクタ商品6)を発売している。D-ILA技術及びプロジェクタの詳しい説明は3.2.3にある。

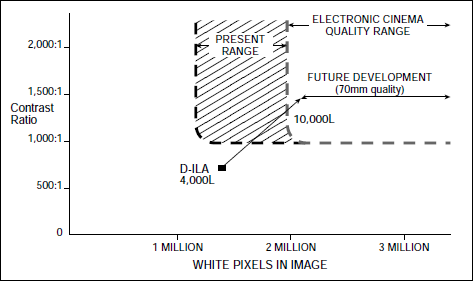

⑩ D-ILAエレクトロ・シネマ

空間光変調素子に直接関連(光学系、照明系、そしてドライバ等の支援電気系とは対照的に)している2つの画質要素は、解像度とコントラスト比である。素子が解像度・コントラスト比の面で優れた性能を実現できなければ、エレクトロ・シネマ用のフィルムらしい映像の生成は不可能である。この必要条件は図2-15の映像の解像度・コントラスト比領域において示される。エレクトロ・シネマ画質領域で要求される解像度は、200万以上の白画素数(600万RGB副画素数)であり、要求コントラスト比は1000:1以上である。

D-ILA光変調素子、及びD-ILAプロジェクタはこの画質領域に入りつつある。D-ILA技術の新開発には、生産に入っている単板のフル・カラー画像増幅器に380万以上のRGB副画素数(1280×1028白画素生成用)を有するSD-ILA素子が含まれる。JVCの近い将来での開発プロジェクトには、各素子上に2048×1536画素数のQXGA D-ILAが入っている。各RGBチャネル用に3個の素子を用いることにより、白画素数300万を有する投射映像が実現できる。従って、近い将来にエレクトロ・シネマ画質の最低解像度を上回るようになる。

コントラスト比の向上は、ILAエレクトロ・シネマ・プロジェクタで使用された高コントラスト光学系技術をD-ILAプロジェクタへ転用することにより実現される。ILAとD-ILAは液晶光変調素子として近い動作をするため、このような技術転用が可能である。

図2-15 エレクトロ・シネマ画質へのD-ILA技術の進化

⑪まとめ

以上に述べてきたように35mm動画フィルムをDILAエレクトロ・シネマ・プロジェクタで置き換える道が明確になりつつある。今後更にD-ILAの技術開発を継続することにより巨大スクリーンでの70mmフィルムに匹敵する究極の上映画質が実現可能になると確信する。

(William. P. Bleha JVC Digital Image Technology Center)

(2) ILAプロジェクタ技術を使用する電子シネマ

① 要旨

35mmフィルム使用の映画技術に代わってビデオを使用する方式(電子シネマ)は、映画の製作、配給および映写の各方面において多くの潜在的可能性と優位性を与える。電子シネマを可能にする鍵となる要素は、劇場のフィルム映写にとって代わるために要求される画像品質と明るさを供給することのできるビデオプロジェクタである。この厳しい要求を満足する、新しい方式のILAプロジェクタが開発された。このILAプロジェクタは2000本以上のTV水平ラインの走査線で、17,000ルーメンに上る明るさと1500:1以上のコントラスト比を実現した。ILA デバイスはフィルムライクの映像が上映されるようにするため、ピクセル構造を持たないことが特徴である。

この論文では電子シネマの要求事項を議論しILAプロジェクタの技術とその性能を記述することにする。

② 序論

劇場のフィルムに取って代わる映像の品質を実現することは十分に意味のあるチャレンジである。フィルムは過去1世紀にわたり使用され続けており、それ以外には考えられない媒体として君臨してきた。事実、唯一可能性のあるフィルムに置き換えられることと言えば、「フィルム的な経験」を組み立てる品質を持つ、純粋に技術的なアイデアから最適と考えられるものを複製することであろう。電子シネマの開発におけるILA開発のゴールは、映画製作者の芸術的意図を正確に表現する媒体を提供することである。ILA技術はこの役割を担うのにふさわしい。それは視聴者に、慣れ親しんだアナログ媒体から、映像創造と配給の近代的デジタル電子世界への橋渡しをするからである。ILAデバイスは映像源として、高品質のビデオディスプレイを創れるCRTを使うものである。また、ILAデバイスはピクセルを細かくするような技巧を加えることなしに、明るい画像を提供し、このような性能を再生する画像増幅器として動作する。この論文はILA技術とは何かを記述し、電子シネマへの応用を述べる。

③ ILA-ライトバルブ技術

ILA-ライトバルブ(ILA-LV)は低照度の画像を受け取って、それをリアルタイムにもう一つの光源からの光で出力光に変換するデバイスであり、一種の空間光変調器といえる1)2)。ILAプロジェクタでは画像光源は高分解能のCRTであり、変換して出力される出力光の光源はキセノンランプである。明るい、最大51×38mmの開口を持つライトバルブは、CRTからの入射光とキセノンランプを光源とする出力光を互いに反対側からデバイスに入射させ、反射光が眼に入るようなモードで動作する。吸収光が目に入らないようなデザインで、非常に高い効率を持つように光学的分離がされているので、ILAライトバルブは明るさ17,000ルーメンに上る高レベルの映像を変調することが可能なシステムとなりうる。1500:1以上に上る黒と白レベルのコントラスト比は、ユニークな高コントラストで動作する方式の導入によって達成されたものである。

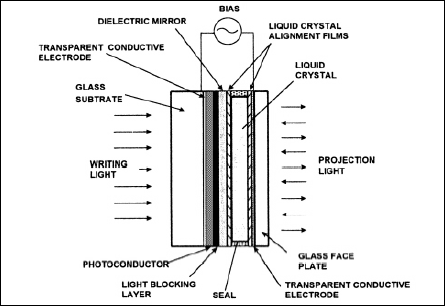

デバイスの断面図が図2-16に示されている。ILA-LVは非晶質シリコン(a-Si)光センサー層、投射光のブロック層、誘電体ミラーと、そして傾斜したホメオトロピック配光(訳者注:液晶の配光モードのひとつで、液晶分子が基板に対して垂直配光を示す)の偏光モードのネマチック液晶が、2つの透明導電膜の間にサンドイッチされているものから構成されている3)。誘電体膜と光ブロック層が画像光をライトバルブの投射機能部分から分離している。誘電体ミラー層は投射光の平均98%以上を反射するようになっている。光ブロック層は誘電体ミラーを通過する投射光の残光をブロックして、光センサに届かないようにする。こうして誘電体ミラーと光ブロック層のコンビネーションで、画像入射と投射部分の光の分離を10 :1以上で行っている。ホメオトロピックモードの液晶層は可視光の全域にわたって高コントラストを与える。IILA-LVの全ての層は連続であり、ピクセルに分かれていない。実際、入力のCRT画像は正確に複製され、ピクセル情報は全てのエッジ上で隣のピクセルと混ざり合うのである。そのため画像は自然なMTF(変調伝達関数)を持ち、画像がピクセルに分割されたり、偽画像が現れることはない。高分解能は構成するフィルムの高いシート抵抗によって維持される。動作させる時、2kHz、10Vの電圧が2枚の透明導電膜電極間にかけられる。それからラスタ走査されたCRT画像が非晶質Si光センサ上に画像リレーレンズによって絞られる。そうすると光センサのインピーダンスはCRT画像の光強度に比例して低下する。液晶層に転送される対応する電圧増加は、入力画像にマッチしたようにリアルタイムで空間的に変化する複屈折パターン形状となる。直線偏光した投射光は、下記に示されるようなプロジェクタシステムによって、複屈折パターンに直接対応して変化する。

こうして、光センサのインピーダンス、即ち対応する液晶層の電圧パターンはCRTの時間的変化に同期して変化することになる。液晶、光センサおよびCRT蛍光体の時間応答は、10msec以内の応答時間になるが、種々の電子シネマの応用製品に応じて選択される。同じILA基本構造はR,G,B各チャンネルで使われ、互いに互換性がある。

表2-16 ILA-LVの断面図

④ ILAプロジェクタ技術

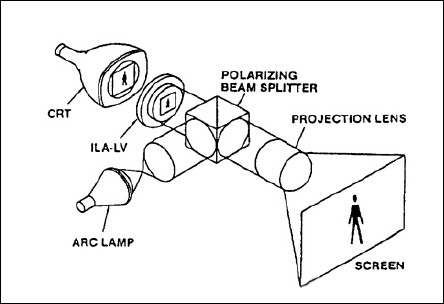

図2-17に示される、基本的なILAプロジェクタの光学チャンネルの概念図は、フルカラーシステムのブロック図である。入力となる画像は高分解能のCRTによって与えられる。CRT像はリレーレンズによってILA-LV上に画像として投影される。キセノンアークランプとその収束光学系が、ILA-LVに到達する前でマックネイル型偏光ビームスプリッタ(PBS)によって直線偏光された出力の投射光を与える。PBSは吸収なしに高消衰比で光を偏光させる。投射光は液晶層を通り、誘電体ミラーに到達すると反射され、液晶層を再び通り、偏光ビームスプリッタに戻る。液晶を通過する時に、直線偏光の方向は液晶上に作られた複屈折した入力光画像による変調レベルの程度に従って、回転している。PBSはこのILA-LVからの出力光を分析し、偏光回転した光を投射レンズの方へ通過させる一方、回転しない光はランプの方へ反射させ戻す動作をする。投写レンズは、最後に、ILA-LVにできた画像をフォーカスし、スクリーン上に投影している。

EC300とILA-12Kは投影スクリーン上にRGB画像の各コンポーネントを投影するため、3つの投射レンズを使っている4)。この構成が電子シネマへの応用に対して最適なシステムとなっている。

図2-17 ILAプロジェクタの光学チャンネルの概念図

⑤ EC300とILA-12Kプロジェクタ

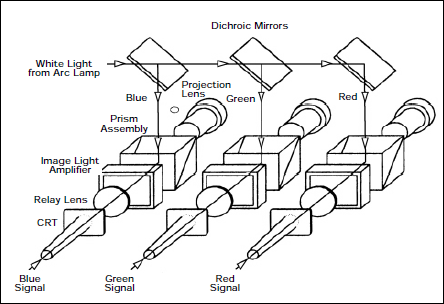

図2-18にEC300とILA-12Kの3つのレンズを使った光学系が示されている。RGB3色の画像シグナルが通過する3つの基本光学チャンネルを使用している。キセノン光の連続白色光を、ダイクロイック・スプリッタがRGBに分離して3つのILA-LVバルブに入れる。7kWのキセノンランプを使ったILA-12Kは、非常に高効率の投射光システムとなっており、17,000ルーメンの光を4:3のアスペクト比の液晶バルブに供給する。

f/4.6のテレセントリック投射レンズ群は互換性があり、スクリーンに投写される比を0.885:1、1.5:1,2:1,3:1,7:1,10:1および2-4:1のズームに対応できる。0.8の広角変換レンズアダプターが3:1と5:1のレンズ群に用意されている。

高性能の多重スキャン電子回路がRGB投影画像入射光となる3つのCRTを駆動する。CRTは半値巾が85μmスポット径で132mmの対角ラスタを実行する性能をもつ。水平同期は15から90kHz、垂直同期は45から120kHzで連続的に自動同期できる。従って、シネマへ応用すると、24フレーム/秒の倍数の垂直走査周波数である72Hz(訳注:RGB3色を走査して1フレームが走査終了)まで対応できる。ビデオの周波数帯域は150MB(-3db)である。完全デジタルのスクリーン収束システムが0.1%以上の収束精度を確保するために使用されている。垂直と水平画像の台形ひずみの補正はそれぞれ、±15゜と±2゜であり、電気的に与えられる。ラスタ形式はシネマに要求される4:3(1.33:1)から2.4:1のアスペクト比の範囲が直接に切り替えられる。

黒白が交互に並んだチェッカーボードで測定した、高コントラスト形式のコントラスト比はEC300とILA-12Kで1500:1以上になった。この高コントラスト形式には、光軸上にのらない投射光に対するPBSの消衰光比を改善するために、ILA-LVとPBSの間に置かれた1/4波長板が関係する。9角のチェッカーボードで測定した、それぞれの四角の中心の平均コントラスト比は250:1以上ある。工場出荷時に調整された3点ガンマ補正関数がILA-LVとCRTからの出力応答の非線形性を補正し、あるアプリケーションに対して一つのガンマ特性(訳者注:露光量対数値を横軸にとり、縦軸に画像濃度をとると、直線的比例部分の他に、一般に低露出側と高露出側でS字型にまがる応答特性となる。)を選択するようになっている。要求されるガンマ補正関数は入力信号の関数であるばかりでなく、観察環境の関数でもある5)。

図2-18 ES300とILA-12Kの光学系

⑥ 電子シネマILAプロジェクタの性能明るさ

ILAプロジェクタはキセノンランプからの光源で4:3のアスペクト比で17000ルーメンの明るさまで投写する。16:9のアスペクト比を持つ電子シネマ応用では、40フイートの巾、1.3ゲインのスクリーンで、12ft-ルーメン以上の中心輝度を提供する。これはSMPTEの規格196Mに一致する。こうしてILAプロジェクタは広い範囲の劇場スクリーンサイズに要求される輝度をカバーできる。

変調機能

EC300およびILA-12Kプロジェクタの限界となる全水平分解能(5%MTF)は2000本のTVライン数以上に相当する。Kaiserら6)の研究によれば、劇場用にリリースされたフィルムの水平解像度は2035TVラインに相当したという。しかし実際の試写では、フィルムがゲートを通り抜ける時の水平・垂直のジッターのため、35mmフィルムの分解能はこの値からもっと落ちた。こうしてILAの投写画像は劇場用35mmフィルムの分解能に匹敵する画像となった。MTF(変調伝達関数)の形状もまた、空間構造物を作るようなピクセル化したディスプレイに比べると、フィルムに類似したものになった。

コントラスト比

高コントラスト比は電子シネマでフィルムライクの経験を与える鍵となる7)。ILAプロジェクタは連続的な特別なILA画像を偏光ビームと結合させることで、結果として起こる1500:1の高コントラスト比を達成している。偏光ビームを使用することで高コントラストが得られるのは、PBSを交差する偏光ビームがスクリーンに到達する前の拒否ビームを効果的にストップするためである。スクリーンに到達する拒否ビームが非常に小さな値でもコントラスト比を危うくするので、このことは非常に重大である。

明状態と屈折光や散乱光によってできた暗状態との間でコントラストをつくるようなシステムでは、システムの出射口を通って投写スクリーンに到達する屈折光や散乱光の残光を減衰させるために、もっとわずらわしい方法に頼らなければならない。典型的な例で、変調器はピクセルの端ではスムースではないし、光を散乱するミラー支持機構のような他の空間不均一性のためにスムースではない。このことはフィルムライクの映像を作るのに、高コントラストが要求される電子シネマ応用には大変厳しい問題である。

時間的応答

ILAプロジェクタにおけるビデオ減衰の動作範囲は、非晶質Siセンサと液晶層でのくりこみによって決定される。連続的なアナログ階調は入力画像に対応する直接応答の明と暗レベルの中間状態として発生される。これが目に自然な時間的に積分された画像となる理由である。重要なことは、ノイズやまたたきが視聴者に見えないほど、各階調が完全な時間間隔をカバーしていることである。それに比較して、明暗二つのミラーシステムを採用している時間多重システムは、要求される平均明るさと階調にしたがって、フレームの時間間隔をオン-オフ2つの区分に分割している。時間間隔の中でこれらの区分の変調位置の変化は、いくつかの条件のもとではフラットな場で周期的強度変化として観測される。

もしも、ビデオ画像の運動がビデオ時間フレームに対して位相がずれて起こるような場合だと、運動する対象を表わすビットマップは真の対象の位置と位相がずれることになる。このことはスクリーンを横切って水平に動く垂直バーで測定され、現実の画像が壊れる結果となって起こることで、明らかにされている。

色度図

色度図はSMTPE240Mの要求を越えるように、また図2-19に示されるように、もっとフィルムのそれに近接するように選ばれる。特別に調整されたダイクロイック・フィルタは、キセノン連続光のスペクトルを要求されるRGBの成分に分解する。

図2-19 ILAプロジェクタとSMTPE240Mの色度図の比較

⑦まとめ

ILA電子シネマのスペックが表2-5にまとめられている。ILAプロジェクタは高品質の画質、明るさと多重走査能力を兼ね備えたユニークなシステムを提供する。ピクセル構造を持っていないことが他の技術では達成できない時間的、空間的連続性を創造する。このことがILAプロジェクタをして、大画面のビデオ/グラフィックスの展示における応用分野の要求に、効果的に使用ならしめてきたのである。現在、それは劇場のフィルムに置き換わる電子シネマを約束され使われている。電子シネマが市場に入るのを許すような他の技術的、商業的問題が解かれれば、ILAプロジェクタは、フィルム映写機を置き換えるほどに持続的な映写機製品を提供するため進化しつづけるだろう。

(訳:甲斐 鎌三)

表2-5 電子シネマ用ILAプロジェクタの性能

2.5.3 DLP/DMD

(1) DLPは映画産業に何をもたらすか-TIへのインタビュー

回答者:S. D. HorsleyTIデジタル画像部門営業・市場総括責任者

1. デジタルシネマは、これまでのフィルムによる映画産業を根本からに変えてしまうといわれますが、どのように変わるのでしょうか?

何よりも先ず、デジタルシネマは観客により良い映画体験を提供する。スタジオや配給会社に対しては、配送コストの低減、所期画像品質のより正確な繰り返し再現、暗号技術により海賊行為からのより強化された保護を提供する。興行会社やシアタに対しては、評判の良い映画の上映スケジュール設定上での柔軟性、差別化要素としての画像品質、新しい収入源(例えば、上映前の広告、非映画用途での賃貸し)、新シアタ建設の際の映写室スペースおよびコストの削減を提供する。

2. TIのsolutionは、プロジェクタに応用されたDLPプロジェクション・ディスプレイというわけですが、明るさ、解像度などパーフォーマンス面の簡単な紹介をしてください。

当社のDLPシネマプロジェクタは、1000:1を越えるコントラスト比を持ち、SMPTE規格の対角50フイートを越えるスクリーンサイズに対する、16フットランバートの上映標準に対応できる。これは、12,000ルーメン以上のプロジェクタ輝度と言うことである。DLPシネマプロジェクタは、当社の大催事場用プロジェクタの2~3倍の色調数を持ち、30コマ/秒のTVディスプレイ標準ではなく、24コマ/秒の映画標準で画像を投影する。当社は、3枚のSXGA解像度のデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)を画像創製に使用する。

3. DLPがLCDベースのディスプレイと比較して、優れているところは何ですか。コスト面はどうですか?

LCDディスプレイは、対角50~80フィートのスクリーンに必要な高輝度環境への対応面で困難な状況に直面している。DLPは、高輝度プロジェクタを容易にする反射型テクノロジーである。当社の大催事場向けOEM顧客は、既に12~15K ルーメンのレンジのプロジェクタを有しており、当社のプロトタイプDLPシネマプロジェクタはこれらのレベルを凌駕している。DLPはピクセル間のスペースがより小さく、従がってピクセルによる分割、つまり「スクリーン窓」効果を最少化している。またDLPは真にデジタルテクノロジーなので、自然色の繰り返し再現が可能である。価格面では、現在レンタルやシアタ市場に出荷しているDLPプロジェクタは、LCDプロジェクタと非常に順調に競合している。

4. その技術の元にあるデバイスがDMDというわけですが、その技術にはどのようなハイテクが使われているのですか?

デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)は、標準的で理解尽くされているCMOSシリコンICプロセスルールを用いて量産されている。DMD形成アルゴリズムはユニークかつTI専有のものであるが、汎用特定集積回路(ASIC)コンポーネントを用いて実現されている。

5. またその開発には一筋縄ではいかない、紆余曲折があったと聞きますが、簡単にその開発史を話してください。

DMDテクノロジーはTI中央研究所で1978年にTI従業員のDr.Larry Hornbeckにより発明されたが、その商業化は1992年に本格的に開始された。当社は1995年後半に最初のDLPイメージング製品を市場に紹介し、昨年には15万ヶの製品を当社顧客に納入した。革命的で新しいテクノロジーでは常の通り当社でも数々の挑戦に遭遇したが、短期間の内に意義のある発展を収めることができた。

1992年、TIはDMD技術を商業化することに特化したプロジェクトを発足させた。当社はDMDが高輝度、大スクリーンディスプレイを可能にしうることを認識し、技術者をそこに集約した。当社は1995年に会議室マーケット向けの、最初の商用シングルチップイメージャを生産した。1997年には、レンタル/ステージマーケット用の3チップ高輝度製品、リアプロジェクション式ビデオウォール市場向けの2チップ製品を導入した。1997年にウルトラポータブル(10ボンド以下)ビジネス用プロジェクタ市場の創造を可能とし、1999年にマイクロポータブル(5ボンド以下)ビジネス用プロジェクタの創造を可能とした。2つの顧客が、2000年発売に向け高品位ホームエンターティンメントシステム開発の意図を表明し、DLPテクノロジーは4つの映画の封切り上映に使用されてきた。非常にペースの速い歴史である。

6. これからデジタル放送の時代になりますが、映画も放送も同じような技術が使われるとすれば、その間に差がなくなるようになるのですか? 即ち、野球やフットボールの試合を、CRTとプロジェクタとで高精細、大画面で見るのとどのような差が出てくるのでしょうか? ホームシネマの市場は大きくなると思いますか?

同様のテクノロジーがデジタルシネマとデジタル放送に使用されるだろう。しかし、DLPシネマプロジェクタは他のDLPプロジェクションシステムと同等ではないだろう。照明を落としたシアタの大スクリーンでまずまずの映画鑑賞体験を提供するためには、輝度レベル、コントラスト比、色深度および色処理が他のエレクトロニックプロジェクションのそれとは異なる必要があるだろう。他のエレクトロニックプロジェクションは高品質ではないだろうと言っているのではなく、シアタでの映画鑑賞は正に異なった体験であるということだ。

すでに述べた通り、今年後半にDLP製品を市場に導入すべく、高品位ホームエンターティンメントを扱う主な企業と当社は協業中である。これら製品の初期プロトタイプは、ビデオ用およびグラフィツクス用の両方で優れた画質を立証した。グラフィツクスプレゼンテーションにビデオが益々伴うようになるので(例えば、スポーツ行事に関連したウェッブページ情報)、高品位グラフィツクスへの需要が著しく増加し、マーケットが急成長すると当社は考えている。CRTが高品位グラフィックイメージを提供できるとは考えていない。現在進行中のデジタルTVおよび高品位TVへの移行が、大スクリーンホームエンターティンメント製品に対する需要を喚起するだろう。今日、毎年130万台以上の大スクリーンテレビが販売されている。デジタルTVおよび高品位TVへの移行は、デシタル放送がより広汎化し、高品位番組がより視聴者に提供されていくにつれ、その2~3倍のマーケットサイズを喚起しうるだろう。

ビジネス用プロジェクタマーケットも2000年には百万台規模に達すると見通され、これらプロジェクタの殆どはビジネス用のみならずフロントプロジェクションホームエンターティンメントにも使用できることを私は指摘したい。DLPプロジェクションユーザによるこのような“プロシューマー”使用に益々我々は接するようになっている。

7. 映画館の機材は、フィルム映写機と違って来ると考えますが、どのような機材が必要になってきますか?

デジタルシネマプロジェクションスペースには明らかに新しい装置があるだろう。その装置の本性はシネマの配信方法に依存するだろう。シネマが光学ディスク(これが論理的に最初のステップと我々は考えている)により配信される場合、デジタルイメージをプロジェクタに供給するためにデジタルフィードバックシステムが必要となるだろう。シネマが衛星(いつかはこの方法になると我々は考えている)により配信される場合、シアタに受信システムとビデオサーバーが必要となるだろう。暗号と圧縮の能力もこれらシステムに統合される必要があるだろう。スタジオサイドでは、デジタルでマスタを製作する能力面での対応が必要となろう。

8. ジョージルーカスの“Star Wars ? Episode 1”が米国の一部の映画館ではDLPで上映されたとのことですが反響はどうだったですか?

“スターウォーズエピソード1 - ファントムメナス” はDLPシネマの重要な画期的出来事であり、我々のチームにとってエキサイティングな経験であった。5万人以上の人々がDLPシネマプロジェクタでこのシネマを観たが、観た方々からの反応は圧倒的に肯定的なものであった。この経験の後、ディズニーは “ターザン” を米国内の3ヵ所でDLPシネマプロジェクタにより上映することを選択した。その後 “トーイストーリー2” と “バイセンテニアルマン” が米国/カナダ内の12ヵ所のDLPシネマプロジェクタで同時上映され、2月にはヨーロッパ内の5ヵ所にプロジェクタが追加された。2月1日時点で、50万人以上の人々がこれら2つのディズニーシネマをDLPシネマプロジェクタで観賞している。ディズニーは今年後半DLPシネマプロジェクタで上映する封切りシネマ3作を計画しており、その他のスタジオもまたデジタルシネマ封切りへの感心を表明している。

9.撮影から上映までディジタルで行われる映画は,観客にどんなエキサイティングな効果を与ると考ますか?映画の魅力を更に増大させることが可能と考えますか? 近い将来、ハリウッドにそのような計画を聞いておられたら話してください。

多分、デジタルシネマの最もエキサィティングな効果はイメージの品質が1,000回目の上映でも初回と変わらないだろうということだろう。つまり、シネマ観賞価値を落とすことになる汚れや傷が無いだろうということだ。ハリウッドのシネマスタジオの多くがデジタルシネマの展開を切望していると我々は考えている。DLPシネマプロジェクタで公開される封切り作品の本数が、この産業のこの技術に対する熱狂度の指標であると我々は考えている。

10.ウシオは光源のメーカで、映写機に使われるXeランプの大手メーカですが、フィルムベースのランプからDLPベースのランプに変わると、どのように違うべきだと思いますか?

貴社が現在供給しているランプにDLPシネマ用として特に重要な変更を加える必要性を我々は認めない。ディズニーのシネマ上映に使用されている17台のプロジェクタは、既存の伝統的なランプおよびランプハウスを用いている。DLP技術の正確なニーズにマッチするようあつらえたランプは、より高い効率を提供し得るし、従がってウシオの現在のキセノンランプ製品ラインの論理的拡張であろうと我々は考えている。その他のマーケットでのランプ技術の成長に対する大きなニーズを我々は認めている。DLP技術が、会議室用プロジェクタのサイズとウェイトを30ポンドから5ポンド以下に縮小することを容易にした。今年は、サイズとウェイトを更に縮小することを我々は期待している。プロジェクタのサイズを縮めるためには、我々のDLPイメージャのサイズを縮めねばならない。600ルーメンレベルの要求輝度を達成し、光源入力を高めることが我々のイメージングチップと効率的に結合されねばならない。これはより小さいアークギャツプ(同時に長寿命化)を要求し、ランプ産業がこの面で更に作業をする必要があると我々は考えている。ホームエンターティンメントの分野では、ランプを使用したホームエンターティンメントシステムをマーケットに急速に普及させる上で、ランプ寿命が重要なファクターになるであろう。もちろん、全ての場合においてランプの色特性が高品質でなければならない。

(この記事はライトエッジ編集委員会からTIに10の質問を用意し、メールで答えてもらったものです。

訳:南雲 秀夫)

(2) DMDプロジェクタの現状と将来の応用

① 要旨

デジタル・ミラー・デバイス(DMD)はシリコン・アドレスチップ上のモノリシック集積回路に作り込まれ、高速のディジタル光スイッチとして働く反射型ミラーからなるスイッチである。デジタル光プロセッシング(DMD)によるプロジェクション・ディスプレイはDMD技術を基礎にしており、異例の安定性と残像のない高品質、シームレス、全デジタルを基本とする画像を提供するシステムとなった。

この論文は現状の応用と製造技術を記述するとともに、このディスプレイ方式の高いポテンシャルと将来の応用について紹介する。

② 序論

デジタル・エレクトロニクス革命は家庭向けや劇場用デジタルサウンド向けのCDオーデオやインターネット、デジタル衛星TV放送、デジタル携帯電話、デジタル・ビデオディスクのような様々な製品を私たちにもたらした。まもなく高精細な画像で地球的な規模のデジタルTV放送が始まる。しかし、つい最近までプロジェクション・ディスプレイに使用されるライトバルブ・テクノロジーは、デジタル革命から提供される経済性と安定性を十分に生かしているとは言えなかった。デジタル容量を増大させることが光源からライトバルブに至る光透過量とシグナル処理のチェインと合体して遂行されてきた。しかし、極端なことを言えば、ライトバルブは性格上アナログなものであり、アナログ的な制限を受けるものである。

全デジタルディスプレイ(光源から眼まで)の可能性は、1987年にテキサスインスツルメントにおいて、デジタル・ミラー・デバイス(DMD)の発明で現実のものとなった1)。DMDはモノリシック集積回路上に作り込まれ、メモリー・チップによってコントロールされる、高速デジタルミラーアレーによるスイッチである。デジタル光プロセッシング(DMD)によるプロジェクション・デスプレーはDMD技術を基礎にしており、眼に入る画像は明るく、シームレスで、まさにデジタル技術から期待される特性である、高性能、高安定性を提供することとなった。DLPディスプレイは一つのフレームから次のフレームに移る時、残像やにじみを示さない。

最初のDLPシステムは1996年4月に商品化された。最初の商品が出されて今日まで2年半になるが、10万台のDLPサブシステムが顧客に出荷された。このDMDの信頼性は、10万時間の動作時間を越えるまでになったことが示された(ミラーの駆動回数でいえば1兆回以上)2)。

③ ディスプレイ動作

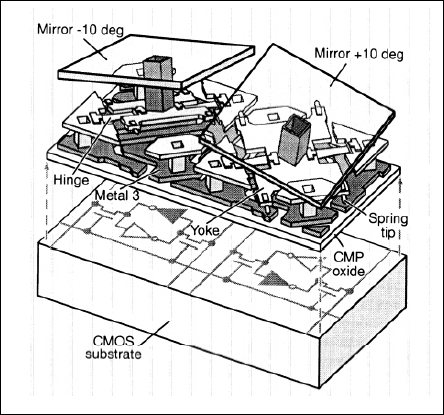

DMDの各デジタルスイッチは図2-20に示されているように、ミラーは16μm□のアルミニウムのマイクロミラーで、下部にある駆動用メモリーセルの状態によって2つの方向のどちらかに光を反射する構造となっている。ミラーはミラーとメモリーセルの間の2つのギャップに働く電圧の差によって起こる静電引力によって、ヒンジ(蝶番)の周りに回転する。ミラーの回転は機械的なストッパーで±10°に制限される。メモリーがオン状態で+10°まで回転し、オフ状態で-10°まで回転する。

DMDを適当な光源と光学系とを結合させると、この簡単なミラー駆動によって、ミラーに入射光をプロジェクションレンズの瞳に入れたり、はずしたりする動作を行わせることができる。こうして、オン状態では明るく、オフ状態で暗くなる。

ミラーの高速スイッチングは画像のグレー度の階調を出すのに、パルス巾変調の技術の利用を可能にしている3)。DMDデバイスは入力にざまざまな階調の輝度を表わす電気語を受け取ったあと、眼には光学語としてのデジタル光を出力する。このように眼に入るまで全デジタルの方式であるが、パルス巾は短いために光学語は観測者の眼にはアナログ光としてしか識別されない。そのアナログ光はピクセル当たり10億に上る色と階調の組み合わせを含んでいる。さらにまた、高速スイッチング時間により時間おくれを示さないという結果も出てくる。

デジタル光はパルス持続時間が正確な時間分割によって決まるので正確である。結果として、投影される画像は忠実にオリジナルソースを再現し、プロジェクタの温度や経年とは無関係に安定であり、電子シネマに使用する時高輝度まで光劣化がない。

ミラー間にギャップがあるとはいえ、非常に小さく、ピクセルに分かれているためその影響は小さく、長い間、DMDベースのプロジェクションディスプレイの優秀さの証明となってきたシームレスな画像を創り出す。最新のDMDは15μsecの機械的スイッチング時間と2μsecの光学的スイッチング時間を持っている。このスイッチング時間をベースにすると、ビデオフレームで24ビットカラー(1基本カラー要素あたり8ビットまたは256の階調)は単板のチップでサポートされるし、30ビットカラー(1基本カラー要素あたり、10ビットまたは1024の階調)のものは3板のチップを組み合わせたプロジェクタでサポートされる。もっとビット数の多いプロジェクタでもマルチプレックスのテクニックで実現できよう。より改善された視覚性能は階調をもっと分割したり、それをフレーム毎に繰り返したりすることによって実現される3)。

図2-20 2DMDピクセル(ミラーは透明で示す)

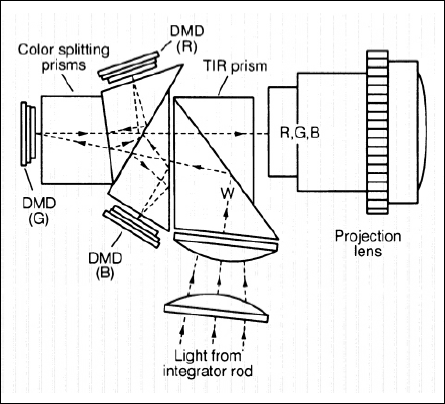

④ プロジェクタの構成

1,2または3個のDMDチップによって特徴を違わせた、3つの構成のDLP投影システムが製造されている。図2-21は3板式のプロジェクタである。どの構成を選ぶかは企画するマーケットによって、光利用効率、輝度、電力消費、ランプ技術、重量、容積ならびにコストの間とにあるトレードオフの関係によって決めている。単板と2板チップの方式は時間による色分解に依っており、ミラーの駆動が高速であるというDMD技術のユニークな特徴に依っている。各々のプロジェクタにはそれぞれ利点とそのトレードオフの関係に在るものの両者がある。単板は自己収束型であり、値段が安く、超軽量のポータブル型のデザインになる。2板型はより大きな光効率を与え、超寿命のランプを要求される応用に向いている(これらはスペクトル的に赤が不足する)。3板プロジェクタは最も高い光効率を持ち、展示会や公衆情報ディスプレイのように最も高い輝度の要求される、大開催場用のプロジェクタとしての用途が有る4)。

図2-21 3板式のDLPプロジェクタ

⑤ 製造

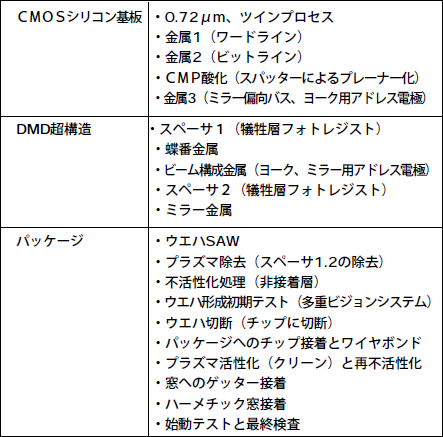

DMDはCMOSアドレス回路上にモノリシックに形成された、唯一のオンチップ・ディスプレイである。DMD超構造実現のため、特別な低温プロセスの技術が使用されたことが、アルミニウムのCMOS金属化処理の完全無欠性を保証している。機構部品はスパッター蒸着によるアルミ合金であり、犠牲層(スぺーサ)がディープUV硬化のフォトレジストで形成され、犠牲層をエッチングによって除去することによってエアギャップが形成される。表2-6にDMD製造工程の主たる工程をリストした5)。

DMDウエハとパッケージの両方をコスト低減する戦略が実行されている。パッケージはハーメチックを使わない方式の開発を含んでいる。通常行われる、窓のガラス-金属シールは、金属フレームにエポキシで接合されたガラスで置き換えられた6)。

1998年にDMDウエハ製造工程はTIのDMD-1(特別工場)からCMOS-Ⅳ(ロジックチップの汎用ウエハ工場)に移行した。そうした汎用のウエハ工場と両立させることによって、コストを下げ、信頼性のあるセカンドソースを提供し、将来のTV向け顧客へのための供給能力を増大させることができると考えられる。

表2-6 DMD製造工程

⑥ 製品

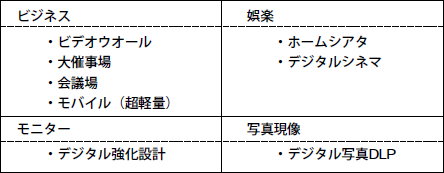

DMDミラーの高速駆動性は単板、2板ならびに3板の3つのDLPプロジェクタの構成を可能にした。この多才な能力は、表2-7に示されるような広い範囲のDLPベースの差別化された製品を生み出す元になった。

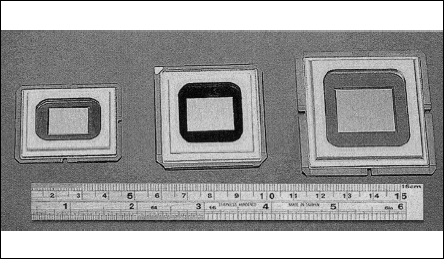

20以上のデジタル画像メーカがDLPベースの製品を、モービル、会議室、ホームシアタ、ビデオウオールおよび大催事場など広範囲のマーケットに売り込んでいる。解像度SXGA(800×600)とXGA(1024×768)は流通し、プロトタイプのSXGA(1280×1024)はデモが行われ1999年中には売り出される。いろいろな種類の解像度のチップパッケージが図2-22に示されている。

モービルのマーケットでは、重量7ポンド(3.2kg)のプロジェクタが、500ANSIルーメンを出す単板DLP使用の超軽量ポータブルクラスの売れ筋となった。ビデオウオールのマーケットでは、隣り合うキューブの間の色と階調のマッチングが決定的に重要であるが、2板式のDLPベースのビデオキューブが、画面の端から端の均一性と安定性を保証するので、そのクラスの新しい業界標準になりつつある。

振動、ショックなどに耐えるよう強化設計されたSXGAのDLP専用モニターは軍事用、航空管制用、通信設備用に製造されている。

2板および3板のDLPベースのホームシアタ・システムはフロントでもリアでも見られている。それらは大画面のPCモニターより更に大画面で、フィルムライクの映像を家庭にもたらした。

超輝度を必要とする大催事場マーケットでは、6500ANSIルーメンに上る明るさとXGAの解像度を持った、3板のDLPベースのプロジェクタが、その画像忠実性と安定性、セットアップの容易さのため産業用途に採用されている。

数ヶ所のTVネットワークは最近スタジオにDLPベースのプロジェクタを持ち込み出した。それも画質と忠実で安定な色再現性が優れているためである。その結果、この技術の開発者(TIと顧客の一つ)に対して、1998年のテレビジョン芸術・科学アカデミーはエミー賞を受賞させた。(訳者注:DMDの発明者はこの論文の著者その人である)これは投影システムに与えられた初めての賞であった7)。

コントラスト比の改善は1996年4月のDMD製品の市場導入以来から着実に行われてきた。チップレベルのコントラスト比は、ミラーとミラーギャップにある副構造物からの光の散乱を低減することによって改善された。

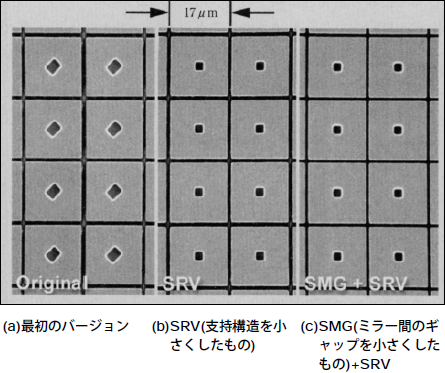

図2-23は最初のバージョンから始まって変化していったDMDミラーの構造を示している。最初の改善はミラーをその下部のヨークに接触させている支持構造を回転させ、サイズを小さくしたものである(図2-23b)。次の改善はミラーとミラーの間のギャップを減少させた(図2-23c)。これらによってフルにミラーを振った時、onとoffのコントラスト比は、それぞれ308:1,442:1および575:1と向上した(f/3.0光学系)。メタル3上に蒸着した実験的に作られた暗黒レイヤーでは同比は800:1以上になった。

表2-7 DLPマーケット

図2-22 DMDチップパッケージ:SVGA(800×600),XGA (1024× 768),SXGA(1280×1024)

図2-23 DMDミラーのSEM写真

⑦ 将来のDLP応用

現在、将来のDLP応用として、デジタル写真現像システムとデジタルシネマを含む開発が進んでいる。

――デジタル写真現像・焼き付け・引き延ばし――

銀塩の写真現像のマーケットは1976年に小規模自動化システムの導入によって、基本的にフィルム現像からプリントまで45分間のサイクルを完了するシステムに変わった。スループットによって、それはミニラボ(~200プリント/時間)またはマキシラボ(20000/時間まで)と呼ばれている。現在はアナログ現像システムだけが世の中に有る。高ビットの色の濃さまで精緻で安定な光をコントロールできる能力は、画質とスピードの両面を考えても、DLPベースの現像システムに、性能の優越性を与えている8)。

汎用のSXGA(1280×1024)分解能のDMDを使用したプロトタイプのデジタル写真D・P・Lシステムが発表されている。320dpiの解像度が4×6インチのプリントで実現した。そのシステムは一つのDMDチップと時間-多重走査色変換を使ったものであった。さらに、像のボケがないレベルまで、色当たり12ビットの階調を実現するため、279個のDMDチップの列が印画紙上の各ピクセル列に、光源からの光を空間変調とパルス巾変調を結合する方式で走査された。プロトタイプのデジタルDLPはその道の専門家エキスパートの厳重な検査にもポジティブな結果でもって応えた。

――デジタルシネマ――

エキサイティングな開発プログラムの一つはデジタルシネマである(フィルムモード-テレビモードへ、あるいはその逆へのテレシネ変換も必要としない眼に映るまで全デジタル・シネマとなる)9,10)。デジタルシネマに対するTIの解答はDLPシネマである。他の全てのエンターテインメントの配給がデジタル化している時代に(あるいは近い将来を含め)、映画は100年以上も銀塩フィルムで配給されてきた。

フィルムベースの上映方式は生き生きした内容を聴視者に与えることができないという制限の他に、予告編や広告を入れる時の不便さ、国際マーケットに同時配給することのむつかしさ、フィルムのコピーや配給の高コスト、上映中のゴースト、焦点のゆれ、画面の飛び、縫うような動き、そして繰り返し上映による、どうしようもないフィルム劣化(色褪せ、汚れやきず)がある。

デジタル配給とデジタルプロジェクタの優越性は明らかだが、電子プロジェクタ技術は最近まで視覚的明解さでフィルムと競合できるようなレベルにはなかった。また映写技師がいなくても長時間安定な映像を上映する技術がなかった。

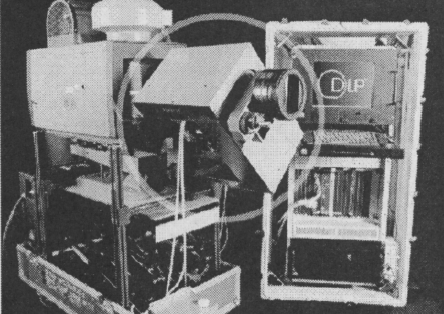

1997年5月、1280×1024分解能DMDを元にデモDLPシネマプロジェクタを開発するプログラムが発足した。目標はシネマ応用の分野の評価をするために、高品質、高輝度の画像を作るように現存する映写機を早くアップグレードすることだった。映画業界の技術・創造集団がこの評価に係わってくれた。

デモ用プロジェクタからの経験と知識に基づいて、DLPシネマ原型機に関する4Q97プロジェクトが、全デジタルの「明日のシネマ」へのシステムレベルのアプローチとして始まった。この全デジタルへのシステムレベルのアプローチについて述べることはこの論文の目的からはずれているが、原型機のキーと成る要素はここにリストすることにする。

- I.a)標準のフィルム映写機をランプ反射鏡を少しモデファイし、(b) 従来の高出力キセノンランプを使って、(c)DLPプロジェクタのヘッドを通常のフィルム映写機ヘッドの光軸と一致させるデザインをとること、それらによって劇場設備の財政的、再構成にかかるインパクトを、少なくする

- II.電力消費とプロジェクションブースの熱放散を少なくするようにフィルム映写機より光学効率を上げるDLPプロジェクタの開発。

- III.2つの共通フォーマットであるフラットタイプ(1.85:1)とシネマスコープまたはスコープタイプ(2.35:1)を映写するために、アナモルフィック投影レンズを組み合わせてた1280×1024のDMD(アスペクト比5:4)を使うことによって、DLPおよびDMD技術に現在TIが行なっている投資をできるだけ利用する。

- IV.「シネマに見える」24フレーム/秒のディスプレイにする。視覚しうるフリッカは、各階調ビットが1/24秒ごとに何回も現れる一続きのビット分離の画面のために減少する。

- V.50フイート(45.3m)に及ぶスクリーン巾に応するようにプロジェクタの電力調整と明るさの調整能力を増加させる。

- VI.黒のレベルを同等かそれ以上にするように、代表的な劇場用プリントのコントラスト比(full on/full off)に合わせるかそれ以上に比を上げる。

- VII.色-空間変換(ガンマ曲線の直線比例部からずれる低露光部)に対しても、色-空間精度(ガンマ曲線の直線比例部からずれる高露光部)に対しても、ビットの分解能を増すことによってプロジェクタの色分解の能力を改善する。

- VIII.プロジェクタの有効ビット深度を、デジタルプロセシング・アルゴリズムによって、42ビット(14ビット/色)に増加する。ビット深度を増加させると、要求されるもっとも低い明るさのレベルのシーンでも必要な階調が得られる。

この論文を書いている最中に、上記の能力の全てに合致するようなDLPシネマ原型機(図2-24)ができた。

映画産業のキーとなる専門家達がこの全デジタルシステムの性能を詳細に調べ、批評している。彼らのレスポンスはその成功の究極のテストになり、将来のデジタルシネマにとって必ず踏まなくてはならない踏み石ともなるだろう。

図2-24 DLPシネマ原型機(円内がプロジェクタ部)

⑧ まとめ

DLPベースのプロジェクション・ディスプレイは高品質で、シームレスな全デジタル映像であり、異例の安定性と画像後れとは無縁な映像を提供する。単板、2板および3板タイプの構成のデバイスが、ビデオウオールや大催事場用プロジェクタ、会議場、超軽量プロジェクタ、ホームシアタ、耐振動・ショックに強化設計されたモニタなど広い範囲の差別化された製品を提供している。

DMD製造は、最近TIのダラスDMOS-IV工場にDMDウエハの量産を移行したことに示されたように、通常のCMOS製造と両立する生産である。コストの低減の戦略には汎用ウエハ工場での生産をすること、ハーメティックを用いないパッケージを含んでいる。

DLP応用としてデジタル現像システムとデジタルシネマの開発が進んでいる。それらはデジタルの精緻な動作と安定さをてこにしている。両技術は関係する産業において、21世紀のデジタル時代にビジネスの方法を変えることが約束されている。

(訳:甲斐 鎌三)

2.5.4 驚きのDLPシネマ

(1) デジタルシネマの登場

世界初の“デジタルシネマ”を観賞し、その実現性と将来性を、自分たちの眼と耳で実感することを目的に、AMC14Theatresを訪れたのは昨年の6月27日のことであった。当時米国では『スターウォーズエピソード1:THE PHANTOM MENACE』(以下『STAR WARS』)デジタル版が4ヶ所で上映されていた。ニューヨークの2ヶ所ではDLPプロジェクタで、ロスアンゼルスではDLPプロジェクタとILAプロジェクタにて各1 ヶ所で上映された。今回訪れたAMC14Theatresは、その名の通り、AMC社所有の14のシアタがある“シネマコンプレックス”でロスアンゼルス地区では唯一の、DLPプロジェクタ上映館であった。

「スターウォーズエピソード1」をカリフォルニア州バーバンクAMC14で観賞してから、本項を執筆している2000年3月までまだ8ヵ月程度しかたっていない。しかし、この7~8ヵ月という短期間で、DLPシネマは急速な進歩を遂げつつある。AMC14Theatreの12番目のシアタに到着すると、観賞の前にと、2つのフライヤー(チラシ)が手渡された。一つは“未来の映画へようこそ~DLPシネマ~テキサス・インスツルメンツ社の技術”と大きく印刷された『DLPシネマ紹介』が、そしてもう一つには『EPISODE 1』の広告宣伝イメージとともに“DLPシネマ独占上映”の文字が踊っている。

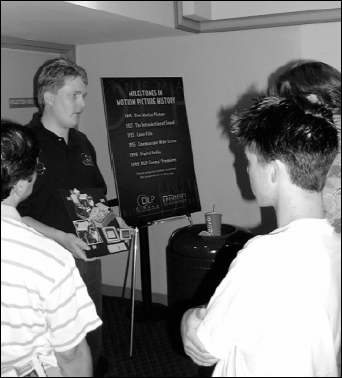

また、コンプレックス内に入ってまず目についたのが“未来の映画へようこそ”と大書きされた立て看板と吊し看板である。しかも会場では、なんとTI社員とおぼしき説明員が、トーキーシネマ、カラーシネマ、デジタルサウンド、そしてデジタルシネマと、それぞれの映画出現の変遷をまとめたパネルの横で、DLPプロジェクタとDMDの写真入りパネルを片手に、観客に呼びかけている。ご丁寧にもDMDのサンプルまで添付し、何人も集まった客からの質問に応答中だった。すかさず我々も、DLPプロジェクタについて質問した。

それによると、

- ・1.3メガ・ピクセルDMD3枚方式

- ・18ギガ・バイトHD20個使用(今回の映画は、18個 のHDに記録)

- ・既存のランプハウスを用い、フィルムを取り外してDLPシネマヘッドを取り付けてある

- ・AMC14での使用光源はウシオ製クリスティーブランド6kWホリゾンタルショーター(水平短寸法)キセノンランプCXL-60SCである。灯具と電源をあわせたコンソールは米国ストロング製のもの。T e x a s Instruments社(以下TI)ホームページの“DLP-Based Products > Cinema > Star Wars Cinema Specs”には「オスラム製標準5kWキセノンランプ」と記されているが、全米3ヵ所で上映した内AMC14以外の2ヵ所全てあるいは何れかはオスラム製であったものと推測される。

- ・横幅42フィートのスクリーン

- ・輝度:12 foot Lambert

- ・全光束:10,000lumens

クリスティー社からの情報では、TIはその後ホリゾンタルキセノンランプCXL-60使用6kWコンソールを10台同社より購入し、更なるプレゼンテーション用に使用してきている。TIホームページの“DLP-BasedProducts > Cinema > Toy Story 2 Cinema Specs”には「クリスティーとストロングのランプハウスで、スクリーンサイズに応じて、4.5から6kWの標準キセノンランプ使用」とある。一方“Tarzan Cinema Specs”では「ストロングのハウジングで、オスラム4kWキセノンランプを使用」とある。現在までに、TIは米国に12ヵ所、ヨーロッパに2ヵ所、合わせて14ヵ所のDLPシネマプロモーションシアタを設置したと聞いているが、中心に使用されているコンソールはクリスティー製、ランプはウシオ製CXL-60であることがうかがえる。

図2-25 AMC14Theatres

図2-26 会場で配られていたフライヤー2種

図2-27 「未来の映画へようこそ」の立て看板

(2) デジタルシネマのスペック

前述の3つの“Cinema Specs”では、それぞれ「約10,000 lumensの光出力で、約13 ftLのスクリーン輝度を生じる」(Star Wars Cinema Specs)「10,000から12,000 lumensの光出力で、約12.5 ftLのスクリーン輝度を生じる」(Toy Story 2 Cinema Specs)「約10,000lumensの光出力で、約12.5 ftLのスクリーン輝度を生じる」(Tarzan Cinema Specs)という主旨が記されている。また、それぞれに「“Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)のスクリーン輝度に対する現在の仕様とほぼ同等」という主旨も記されている。

『STAR WARS』の場合スクリーン輝度は約13 ftLであり、1 ftL=1 lm/ft2であるから、これは13 lm/ft2 に当たる。AMC14でのスクリーン横幅は約42 feetであり、“Star Wars Cinema Specs”によれば2.39:1の映像をアナモフィツクレンズでスクリーンに投影しているので、スクリーン縦幅は約17.6 feetである。従がって、スクリーン面積は約739ft2であり、約9,600 lmの光束を反射発散する能力があったことになる。12 ftLだったら、約8,900 lmになる。しかし、元々スクリーン輝度約13ftLという値は、(1)で述べた通りオスラム製標準5kWキセノンランプ使用を前提としている。これも(1)で述べた通り、AMC14ではウシオ製6kWキセノンランプが使用されていたので、実際のスクリーン輝度はもっと高かったはずで、16 ftL(11,800lm)に近い値であったと推定される。

(3) デジタルシネマの画像品質

フライヤー、看板、そして説明員といった派手な演出の数々に、デジタルシネマと『STAR WARS』への期待は、いやがおうにも高まってくる。我々全員が「ワクワクドキドキ」状態であった。750程度の座席はほぼ満席。『STAR WARS』のタイトルとテーマ曲が流れるやいなや、会場からは拍手が巻き起こる。当初、場合によっては途中退場の心づもりであったが、結局2時間10分の全編を見終わってしまった。それは『STAR WARS』の世界に引き込まれたことはもちろんだが、想像以上の画面解像度の高さと美しさによるところも大きい。

観賞後、我々に共通した感想は「フィルム映画にひけをとらない」「一般の客が見たら、もはやフィルムとデジタルの区別はつかない」「キズもなく、美しい画面である」「予想以上に急速に、フィルム映画からデジタルシネマに移行していくだろう」ということだった。

想像以上の画面解像度の高さと美しさについては、“Star Wars Cinema Specs”を読み解くうちに、詰まる所、前述のSMPTE仕様に合致したスクリーン輝度、DMDとスクリーン画像のSXGA(1280x1024)解像度、DMDの14ビット色調、1000:1以上のスクリーン画像コントラスト(鮮明度)、フイルム映画と同じ24コマ/秒フレームレートなどの要素があいまってなせるわざと腑に落ちる。“Star Wars”はボジテイブフイルムをデジタル化したものだが、フイルムシネマにありがちな上映に伴うフイルムの損傷、劣化、ゆるみなどのスクリーン画像への影響は当然皆無である。

(4) デジタルシネマの動向

その後製作された“Tarzan”、“Toy Story 2”は、中間にフィルムが介在することなく製作から上映までデジタル化されたシネマであり、2000年3月11日から“Toy Story 2”が東京・有楽町の日劇プラザでDLP上映されている。日本でもDLPシネマの真価を体験できる。そこに設置されたDLPプロジェクタには、米国クリスティー社のコンソール(灯具と電源が一体になったもの)とウシオ電機製4.5kWキセノンランプが使用されている。そして、ビスタビジョンサイズで横幅10.10m、高さ5.48m(日劇プラザからの頂いた情報)の大きさで上映されている。筆者もここで“Toy Story 2”を見てみたが、明るさ、解像度、コントラスト比、安定度とも大変満足の行くものであり、むしろフィルム映画よりも画面の美しさ、安定度では優れていると感じた。最前面の座席中央近くだと、たまにピクセルが見えることがあるが、観賞上は無視できるレベルである。「フイルム映画にまさるとも劣らないDLPシネマ」という評判が確立するのも間近であろうという。いずれにしろ、DLPシネマは日本でも一大センセーションを巻き起こすことは疑いない。

(南雲秀夫)

図2-28 観客の質問に応対する説明員

2.6 つくば博にみる映像技術

1851年のロンドン大博覧会で始まった万国博覧会は、常に最先端の技術が提供されてきた。1985年3月17日、「科学万博-つくば’85」が、茨城県筑波研究学園都市で開催された。電電公社、専売公社が民営化された年である。9月16日までの184日間の開催であった。この「つくば科学万博」は映像の祭典とも呼ばれ、主要国内出展のパビリオン31館の内、フィルムイメージを中心としたパビリオンは28館にものぼった。超大型スクリーンや全天周型スクリーン、3D映像など様々な映像技術が披露された。明るく鮮明な大画面により、迫力と臨場感に優れた映像に、観客は画面に引き込まれたものである。

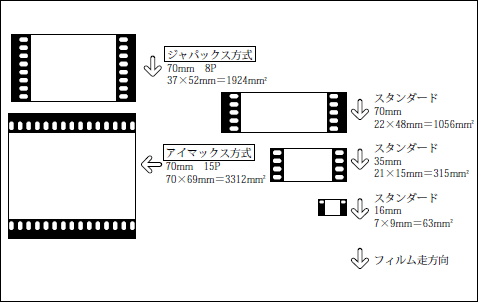

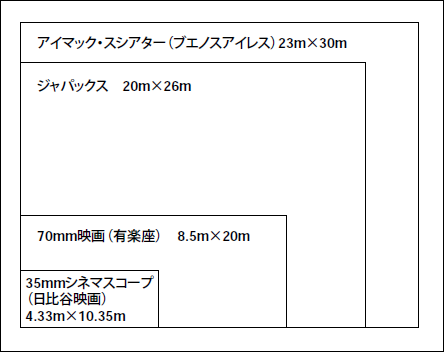

例えば、政府出展のテーマ館では20m×16mのスクリーンに70mm 8p(パーフォレーション)映写機と10kWキセノンランプハウスによって上映した。「豊かな水」を基本テーマとして様々な「はじまり模様」を、音楽効果と相まって巨大画面に映像化したのである。このシステムはジャパックス・システムといって、電通を中心として、東宝映像、セイキ、東洋現像所(現IMAGICA)とウシオユーテックの5社により共同開発された。ジャパックス・システムを一言でいえば、70mm 8pによる撮影・合成・現像・編集・映写の一貫作業を目的とした、日本独自の巨大映像システムである。

主な特徴は下記の通りである。

- ① 解像力のよい単一巨大映像(スクリーンサイズ最大20m×26m)が実現できる。

- ② 特殊撮影・実写合成・アニメーション・コンピュータグラフィックスまで、あらゆる先端的イメージの創出が可能である。

- ③ 70mm 8pの現像・合成・映写がすべて日本国内で処理できる。

図2-29、図2-30にジャパックス方式と、他の方式の比較を示す。

この、ジャパックス・システムは他にも「健康とスポーツを科学する」がテーマの健康・スポーツ館でも採用され、23.6m×16.3mの巨大スクリーンと6チャンネルの音響設備や、楽しく演出した科学的空間「サイエンス・プレイス」などで、人々に身近で関心の高い健康とスポーツのあり方を科学的に考える場を提供した。

また、滝の劇場三井館では36m×9mの3面マルチ方式スクリーンに35mm 4p映写機と、6kWキセノンランプハウス、フィルム・エンドレス装置を用い、それぞれ3台同期上映して視野200度のマルチ映像を演出。マジックビジョン用16mm映写機とリヤスクリーンも使い、さらには7m×40mもの世界で初めての滝のスクリーンを使用。ボートに乗った観客は「人間の体と心のすばらしさ」というファンタジックな世界を体験した。

いばらきパビリオンでは、70mm 5p映写機と6kWキセノンランプハウスを使用して、日本初の1/4球ドームスクリーン(半径9m)への映写を行った。この時、特殊なフィッシュ・アイ・レンズを使ってスクリーン一杯に画面をつくった。「水・緑・火」をテーマとして、茨城の自然の特性を探り、茨城の過去・現在の工業技術の成果をみつめ、巨大科学研究から未来への希望を訴えるという構成だった。

三菱未来館では、直径15mのドームの内面を30面に分割して、それぞれに映像を映し出す、マルチ・ムーブド・スクリーン・システムを採用。シネメカニカV-5 35mm 4p映写機と2kWキセノンランプハウスにより映写。さらに、ここでは直径25mのドームスクリーンに3台同期の映写機3台と3kWキセノンランプハウス3台を使用しての宇宙空間的表現もなされた。「すばらしい地球・人間」をテーマに、マクロからミクロに至る人間の科学の世界を6つの展開構成で、時間と空間を越えた体験旅行を満喫できた。

集英社館では「遺跡と人間-その生命の詩」をテーマに日本や世界の遺跡を、70mm 15p映写機と、10kWキセノンランプハウスにより、23m×16mの巨大スクリーン上で見せた。当時、15pの映写機はアイマックスしかなく、通常の映写機とは全く異なる技術で、パテントになっていた。そこで、通常の方式で15pを24コマ送りする方式のものをイタリアのシネメカニカ社で製作してもらった。

TDKふしぎパビリオンでは「科学する心・創造する心」というテーマのもと、変身体験できる体験劇場や人間感覚を失ってしまうような展示・装飾を行った。このうち、体験劇場では、22m×10mのスクリーンに70mm 5p映写機と6kWキセノンランプハウスを駆使し、変身したような感覚を体験できるようにした。

ここまでの7パビリオンについては、ウシオユーテックにて映写設備の施工を行った。それ以外にも、コンピュータグラフィックスや参加型大画面ゲームなどの新しい映像表現が試された。いちょう館ではボディソニックの椅子と匂いの演出を行い、現在の遊園地や科学館での同様のシステムの先駆けとなった。DMSという映像と連動させて椅子を動かすシステムもあった1)。3D映像は偏光フィルタメガネ式と、赤・青の2色メガネ式があった。その後あちこちで3D映写ホールができたが、現在では偏光フィルタメガネを使う方式が圧倒的に多い。ミノルタでは、足もとにまで広がる星空の臨場感を演出するために、傾斜型ドームを設置して、世界初の一球一光源レンズ投映方式による新世代プラネタリウムを稼働させた2)。これはつくばエキスポセンターに設置されたものである。屋外にも、巨大液晶テレビが設置されたりした。

当時の最高の技術を用いた映像システムは、その後数々の改良を施され、遊園地やテーマパーク、科学館や映像ホールなど身近なところで活躍している。

(志賀 浩之 協力:株式会社ウシオユーテック)

図2-29 ジャパックス方式と、他の方式のフィルムフレームの比較

図2-30 ジャパックス方式と、他の方式のスクリーンサイズの比較

2.7 未来型シネマの展望

2.7.1 既存技術べースでの展望

(1) シネマ自体の進化

デジタルシネマが台頭し、デジタルシネマシアタが勃興しつつある。それは興行形態の、複数のスクリーンを有するシネマコンプレックス(シネコン=複合映画館)から、大規模店舗や、ショッピングセンタ、アミューズメントセンタを複合したメガコンプレックスへの進化の中で一層その輝きを増している。

デジタルシネマの中心は、DMD(Digital Micro Mirror Device)を用いたDLP(Digital Light Processing)シネマであり、その対抗馬にCRTとILA(Image LightAmplifier )、CRTを使用せずILAに直接描画するDILA(Direct Drive ILA )を用いたILAシネマが存在する。

Texas Instruments(以下TI)からの2000年1月の情報では、米国に12ヵ所、ヨーロッパに2ヵ所、合計14ヵ所のDLPシネマプレゼンテーションシネマが既に設置されていた。2000年3月8日の電波新聞によれば、DLPシネマプロジェクタは世界で17台あり、18台目が東京・有楽町の日劇プラザ(有楽町マリオン)に設置され“トイ・ストーリー2”がデジタル上映される。2ヵ月足らずで、世界14ヵ所から18ヵ所に増えている。フイルムを用いない、配送から上映に至る過程で真価を発揮するデジタルシネマ固有の利点のおかけで、フィルムシアタの4から8倍程度の初期設備投資というハンディを克服し、デジタルシネマシアタはここ2、3年の内に急速に普及していくだろう。その間に、デジタル撮影、アナログ撮影かに関わらず、デジタル上映前提のデジタルシネマがルーカスフィルムやハリウッドからどんどん出てくるであろう。

一方、デジタルシネマ配信の面では、HDDなどの記憶媒体にエレクトロニック保存、配信する形態の進化と平行して、通信衛星を用いた衛星配信が広汎化していくだろう。昨年の“Cannes Film Festival 99”で、Cinemeccanica、Cyberstar、QuavisおよびDigital Projectionの4社が協同で衛星によるデジタルシネマの上映を行っている。こういう実験上映が各種のフィルムフェスティバル(映画祭)やイベントなどで先行するだろう。と同時に、シネマコンテンツ著作権保護のためのエンクリプション(暗号化)とデコーデイング(解読)の現実的解決が図られるだろう。

そして、デジタルシネマと運動シミユレーション機構を複合させた、デジタルシミュレーションシネマもゆくゆく登場してくるであろう。また、サウンドつまり音響についても、よりサラウンド効果を意識した方式が普及、一般化していくだろう。これらは、先ず各種のエキスポテーマ館、テーマパーク、ミューゼアムなどのエキジビション、エンターテインメント、アミューズメント施設から導入されていくことになろう。それが徐々に一般のシネマシアタにも展開されていくことになろう。

(2) シネマ興行形態の進化

1999年は、日本のシネマスクリーン数が低迷を脱し、11年ぶりに2,000台を突破した記念すべき年であった。1999年12月21日付読売新聞の記事「99回顧映画」には「スクリーン数は昨年比237増で計2,230の見通し。11年ぶりに2,000台に回復し、さらに来年は300以上の増加が見込まれている」とある。また、2000年1月28日付「日経産業新聞には「映画館数(スクリーン数換算)は2,221で、前年比で11.4%増えた」とある。ワーナーマイカル、ユナイテッド・シネマ・インターナショナル・ジャパンや、国内の映画会社、映画興行会社が日本で数年にわたり展開してきた、都市型シネマコンプレックスや郊外型メガコンプレックスの建設が2,000台突破の推進力になった。

1999年9月24日付読売新聞に「岸和田ベイエリアに新都市誕生『ベイサイドモール』あすオープン『買う・食べる・観る・遊ぶ』アウトレット店中心に映画、グルメゾーンも」という見出しの記事があるが、この見出しほどメガコンプレックスの神髄をビビッドに表現したものは希である。ところで、この「岸和田カンカンベイサイドモール」は、第三セクタ「岸和田港湾都市」が建設し、「住商アーバンデベロップメント」が運営していて、本来シネマとは異質な産業がシネマを巻き込んだアーバン生活を提供するという点で特筆に価する。

2000年1月21日付日本経済新聞に「東宝、ソニーと複合映画館東京・お台場最新AV技術活用13劇場・3000人収容- 複合型、全体の3割英国系も出店、競争激化」という見出しの記事があるが、そこには「衛星を介してサッカーのワールドカップなどのスポーツイベントをリアルタイムで配信するソニーの『Eシネマ』と呼ばれるシステムも導入する」とシネマの最新動向が活写されている。

今後米国系以外にヨーロッパ系資本や、国内の大手映画会社や興行会社による大都市圏でのシネマコンプレックス、郊外型メガコンプレックス建設予定が目白押しであり、数年後にはスクリーンが3,000を突破する勢いである。しかし、この3,000スクリーンというのは米国の38,000とも39,000とも言われている膨大なスクリーン数と比べるとまだまだである。日本では都市部でのシネマコンプレックス、ましてやメガコンプレックスは極端に限定された使用可能スペースの面で、設置に制約がある。勢い、敷地、スペースに余力があり、自動車社会となつている大都市部郊外、地方都市郊外にメガコンプレックスの建設は集中せざるを得ない。そういうメガコンがどんどん建設され、シネマ最終上映開始時刻を午後9時台まで繰り下げ、シネマ入場料を1,000円程度に引き下げ、好きなシネマのほかにもグルメ、ショッピング、エンターテインメント、アミューズメントなどの楽しみを複合させ、しかも駐車場は無料といった運営がどんどんされていくにつれ、スクリーン数の増加に応じて観客数もどんどん増えていくだろう。

日本の夜遊びは結局なにをやっても酒を飲むことにつながりがち、いやそれ以外の選択肢が極端に少ない有り様だ。映画館の最終上映時刻が午後6時台、入場料が2,000円近辺に留まっていては大幅なスクリーン数増加は期待できないであろう。欧米では、夜の9時台でも700円から800円もあれば、封切りシネマが見られるのである。時間帯によっては500円あれば充分である。シネマの他に、オペラもあればシアトリカルもある。そして、パリなどでは日本より遅い時間まで地下鉄が運行している。ここら辺で、そろそろ休日のほかに平日就業後の時間を飲食や酒食に偏るのではなく、シネマやコンサート、シアトリカルなどを楽しめるよう意識改革と具体的仕組み、機構をそろえた舞台、環境を構築していくことが必要であろう。そういうなかで、コンサートホールやシアタ、イベントセンタ、スタジアムといった所にもデジタルシネマがどんどん展開されていくことになるだろう。そうしなければ、一方で台頭するホームシアタにお株を奪われることになってしまうだろう。考え様によっては、ホームシアタほど安全、簡便、愉快、快適、自由気侭なエンターテインメントはないからである。

(3) ホームシネマ

ホームシアタという言葉はさる家電会社のトレードマークだったと記憶しているが、かなり一般化されている。ホームシアタであれ、ファミリーシアタであれ、平面CRTやプラズマディスプレイパネル(PDP)、LCDの大型化、そしてリアプロジェクションスクリーンの大型化に伴い、テレビ画面が大型化し、そしてBSやHDTVデジタル放送の振興、D-VHSやHDD半導体メモリーといった記憶媒体、再生装置の振興とともに、家庭でもシネマに近づけた音響・映像を楽しめるようになるだろう。やがて、ホームシアタを意識したり取り入れた家屋設計が、充分な敷地や建築スペースを許された家庭や業界関係者の家庭から徐々に浸透していくであろう。

2.7.2 空想ベースでの展望

シネマにしろシアトリカルにしろ、オペラであれ歌舞伎であれ、これらは全て実際には現代あるいは過去の体験が困難であったり、実際に体験する訳には行かない出来事、事態の、視聴覚面での仮想現実、バーチャルリアリテイによる仮想体験の手段である。観客がそういう仮想体験を自分の身におきかえたり、オーバーラップさせたりという心の動きの中で、自分の人生のあり方、生きざまを思い起こし、考え直しつつ、感激し、興奮し、陶酔し、時には憤るといった感情の高揚を楽しむエンターテインメントと言えよう。優れた音響・映像芸術作品には必ずそういう心の動きを助長する働きを持っている。

シネマについて言えば、デシタルシネマ、さらにデジタルシミュレーションシネマと言った、より現実に近い仮想体験の形態が遅かれ早かれ一般化していくのではないだろうか。観客全員が同じ場所、オーデイトリウム、ホールなどで楽しむという現在主流の形態が、個々の観客中心の形態に変わる可能性もある。ヘッドマウントデイスプレイを使うか、区切りのあるブースを使うかの手段は色々と考えられるが、どれが主流となるかは分らない。何れにしろ、個々の観客中心の形態に変われば、視覚、聴覚と運動感覚以外に、嗅覚と味覚の仮想体験あるいは実体験提供が容易になりうるかも知れない。現在の仮想現実に欠けているのは、嗅覚と味覚であり、これらにどう訴えるかの実験も出てくるかもしれない。しかし、そういう機構、装置の現実化には相当の技術的困難がありうるし、観客の想像力をスポイルしかねない程の仮想現実や実体験の提供の意味、価値を問う議論もありえよう。

ところで、観客が仮想体験を一番希望し期待するものと言ったら何だろうか? 多分最大公約数は宇宙空間、海底空間ではないだろうか。宇宙空間と言っても、せいぜい高度数十kmから数百kmの殆ど地表に近い空間だろうが、そこだけは未だ誰でも行けるというわけではない。海底空間の方は、深度数十メータから数百メータの海面に近い空間だろうが、こちらはスキューバダイビングやその他の特殊技能やライセンスを持っている者なら行くことができる。そういう意味では、宇宙空間をシミュレートした環境での3Dシミュレーションシネマのようなものが開発されるかも知れない。とは言っても、前述の地表に近い宇宙空間であっても、真空度、太陽光などをシミュレートするのは実に巨大なスペースチェンバとソーラシミュレータが必要であり、国立なり公立の非営利施設か、あるいは採算性にかなり自信のもつた企業でないと実現不可能であろう。一方、重力というより、無重力を再現あるいはシミュレートするのは、自由落下を利用することと水の浮力を利用する方法があるが、より現実的なのは水の浮力を利用することだろう。

将来、水を満たした巨大な球形あるいは半球形タンクの中に、プラネタリウム機構を中心に、そしてデジタルシネマプロジェクタを中心あるいは外部に複数設置し、観客席に当たる部分に運動シミュレータを設置した、スペースシミユレーション・デシタルシネマが登場するかもしれない。観客は当然宇宙服を模擬したものを着込むことになるだろう。この場合では、真空度と太陽光のシミュレートはしない。そのようなシネマが実現するかどうかは、正に実際の宇宙空間旅行が宇宙空間遊泳を含めて、どれだけ早い時期にかつどれだけ安く、どれだけ普通の人間が体験可能となるかによるだろう。スタンレーキューブリック監督の「2001年宇宙の旅」ではないが、「2011年宇宙の旅」をスペースシミユレーションデシタルシネマで仮想体験するのと、ジェツト・ロケット併用スペースシャトルや星間ロケットで宇宙遊泳や火星行路航行を現実体験するのと、一体どちらが早く実現するのであろうか。

(南雲 秀夫)

![ライトエッジ No.19 [特集号]映像…デジタル化時代に向けて](./content_file/file/lightedge_01_21.png?_size=1)