光技術情報誌「ライトエッジ」No.21(2001年4月発行)

播磨社内セミナー

(2000年12月20日)

DMD・DLPの技術

器材操作:金岩 健至 殿

同社 関西システム営業部 機器営業第1課

当社では、社内勉強会の一環として、昨年末に丸文株式会社映像機器部デジタルイメージング課の竹内課長と新主任、関西営業部機器営業第1課の金岩氏を当社播磨事業所にお招きし、「DMD・DLPの技術」についてご講演いただきました。

開催日:2000年12月20日

場 所:播磨事業所 H-7 第一会議室

1. DLPの基本概念

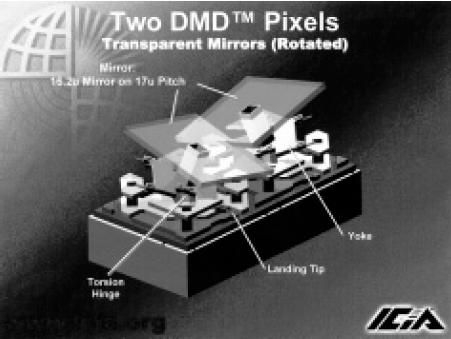

まずはじめに、図1がDMDのミラーの構造です。DMDは、例えばSVGAやXGAといった解像度分のミラーを物理的にデバイス上に並べ、それを+10度、あるいは-10度という傾きを設け、ONかOFFかのポジションを取るような構造となっています。

このONのポジションあるいはOFFのポジションのときの光の反射の仕方によって、0または1というような、光でのスイッチング動作を持たせています。図1の一番上の部分が光を反射するミラーで(この図では下の構造が見やすいように透かしになっています。)、ミラーはポストと呼ばれる一つの柱で支えられており、その下に実際の可動部分、そして駆動するC-MOSレベルの部分があります。

動作は図1の赤い部分が実際に捻れることによって+10度、あるいは-10度という動きをして、それをヨークで振り、ミラーが一緒に動くことで行われます。

当初TIではミラーデバイスを作ったときに、ミラーのサイズを16µm、ミラーとミラーのギャップを1µmに設定し、17µmというピッチを設けて、解像度に合わせたデバイスを作っていました。

後ほどお話致しますが、今はこのミラーのサイズをシュリンクしたDMDも量産化に成功しています。

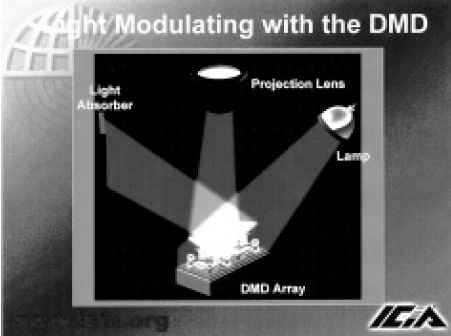

図2は、このデバイスがどのようにして光のONあるいはOFFというような動きを持たせているかという概念図になります。ランプから発生された光が、まずDMDデバイスに当たり、それがONの位置あるいはOFFの位置かによって、反射される方向が決まります。ONの位置により反射された光はプロジェクションレンズを通り、スクリーン上に投影されます。ミラーがOFFの位置のときは、光がプロジェクションレンズを通らない方向に反射し、その位置に光のアブソーバを一つ設けます。ライトアブソーバの方へはじかれた光は、そこで吸収されますので、スクリーン上には黒い絵が再現されるという理論です。つまり、このミラーが実際にONかOFFかということによって、プロジェクションレンズに光が行っているのか、ライトアブソーバに行っているのかということで、光学的に1、0のデジタル動作を実現しています。

図1 DMDミラーの構造

図2 ON/OFFの概念図

2. デバイスの構造・動作原理

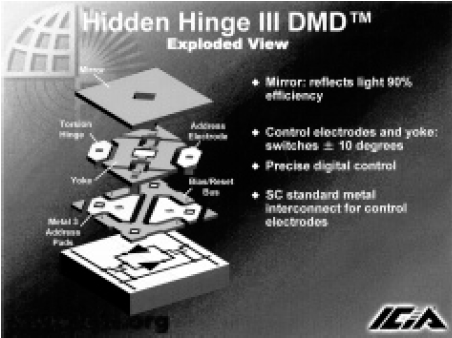

次にご説明しますのは、実際のDMDデバイスの構造です。DMDデバイスは、C-MOSの上に、スーパーストラクチャーと呼ばれる、かなり複雑な構造の機構を形成しています。デバイスは半導体の工程で製造されます。まず下の層から積み重ねていって、あるレベルを作ったときにエッチングを加えて、必要としない部分を削って、また形成してという工程の繰り返しになります。そしてミラーのところまでが形成されて行くということになります。

図3のC-MOSレベルのすぐ上にあるレベルはメタル3というレベルで、色分けされているグリーンの部分、ブルーの部分、イエローの部分が各々同電位を持っています。そしてミラーの方が+あるいは-の位置に物理的に傾くのは、電場の効果を使い電気的に引いているためです。そしてミラーの電位に対して違う電位をブルーとイエローにかけて、その電位を振ることによってミラーを+10度または-10度に傾けるのです。このメタル3の上の層では可動部分(ヒンジという捻れる部分と、ヨークと呼ばれる平たい部分)が作られ、ヨーク部は物理的に下層部と接触しミラーのバウンシングを抑えるのですが、実際は高速で動きます。最上層部は実際の光を反射するミラーが形成されています。ちなみにこのミラーはアルミニュウムで生成されており、このミラー自体の反射効率は90%以上とTIの方からは報告されています。

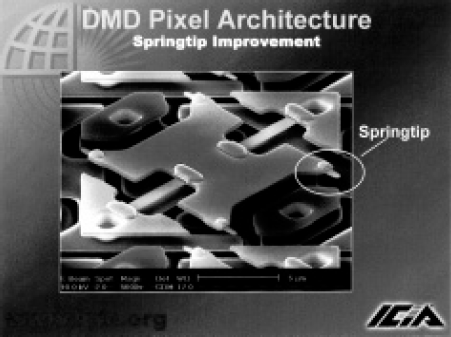

ミラーの大きさは初期量産時は16µm、ギャップを1µmとTIの方では設定していました。その後、輝度を上げる、コントラストを改善するという目的で、ギャップを狭めたり、柱を作る上で必要なViaと呼ばれる穴のサイズを小さくするなど色々な工夫がされています。ミラーを外していくと中にメタル3のレベルあるいはC-MOSのレベルというものが見えてきます。ミラーを外すと下に図4ようなものが形成されています。図に○をしてスプリングチップと記載しているものは、当初DMDに取り付けてありませんでした。しかしヨークが下層部と接触する際のバウンシング等を改善するために、後にスプリングチップを設け、これがうまくランディングや、バウンシングの補助をしています。このようにしてTIではデバイスレベルの改善にも取り組んでいます。

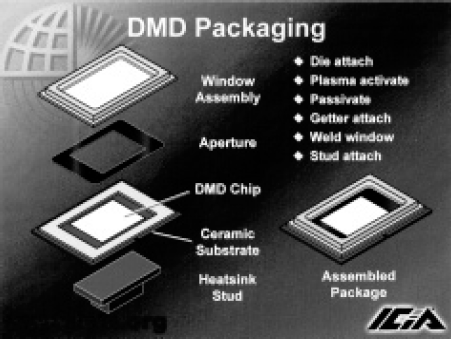

ここまではミラーレベルの話ですが、次に、このミラーをデバイスとして形成するプロセスを図5で紹介します。実際にミラーを敷き詰めた個所はTIの中ではDieと呼ばれます。このDieをセラミックの板に取り付けます。個々のミラーはプラズマエッチングにより最終的に形成されますが、ミラーが浮いた状態でセラミックへの取り付けを行うと物理的にミラーが壊れやすいため、実際にはDieに取り付けた後でエッチングをかけ、形成部以外のものをとばします。そこで初めてミラーが浮く状態になります。その後パッシベートと呼ばれる工程により活性化が行われ、ミラーがセラミック上で安定した状態になります。次にゲッターと呼ばれる素材をデバイスのパッケージの中にセットします。ゲッターは、パッケージを最終的に密封するときに中に入っているガスの不純物をひくために取り付けられます。ゲッターを取り付け、可動しないミラー部をカバーするためのアパチャーをセットして、ウィンドウ部をセラミックに取り付けて溶接します。最後にセラミック裏側に冷却機構のインターフェースとなるStud部分をつけ、完成したパッケージになります。

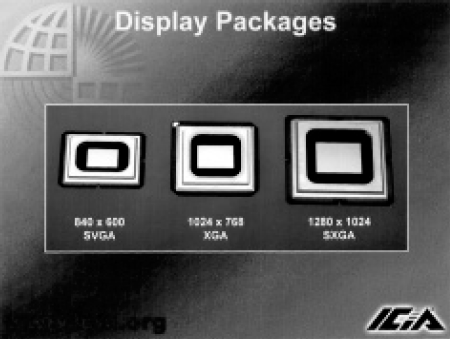

図6は、解像度の違いによるパッケージの種類です。左から解像度がSVGA、次がXGA、一番右がSXGAで、このDMDはミラーのピッチを17µmと設定しているので、ミラーの解像度が増える→ミラーの数が増える→サイズが大きくなるという理由から、解像度が増えるとDMDデバイス自身のサイズが大きくなっています。DMDデバイスの対角サイズとしては、左から0.7インチ、0.9インチ、1.1インチという設定になっています。

次にミラーをどのように駆動しているかという、電気的な動きを簡単にご紹介します。ミラーは下層部(ヨーク)に接触する部分があります。こちらのミラーは同電位でつなげられています。ミラーをマイナスに振らすためにドライブするアドレスの電圧というのは、この物理的に接触しない面に2点設けていて、こちらに0か5Vかを交互に振ることによってミラーが+10度あるいは-10度に傾く構造になっています。

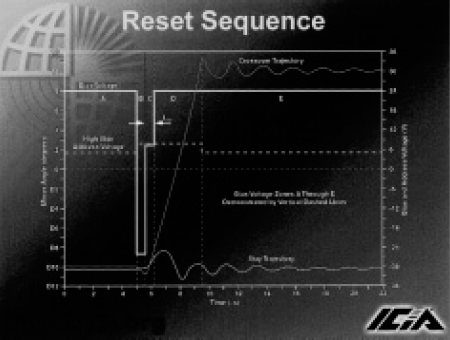

図7は電圧のかかり方とミラーの倒れ方をまとめたグラフになります。ミラーにかかっている電圧をバイアスボルテージと呼び、通常24Vで駆動しています。通常の定常状態のときのミラーの動きは、仮に初めの位置を1とすると、1の位置からある信号が入ったときに1の位置をキープするという動き、もしくは1の位置からある信号によって0の位置に跳ねるという動きとなります。左の軸が±10度の角度、横軸が時間軸、右の軸がそこにかかっているボルテージの軸というグラフになっています。ミラーに電圧が24Vかかっている状態で次のデータが入り、リセットがかかった時にバイアスボルテージは瞬間-26Vまで落ちます。その時ミラーは10度よりもう少し奥にひかれ、次にバイアスボルテージが7.5Vまで戻ったときにミラーは少し浮く動作をします。先程、アドレスするためのボルテージが、接触しない面で+5V、0Vで振っていると申しましたが、実際には次のデータはそこに書き込まれていて、前の状態と同じものであれば少し跳ね上がった後に同じ状態に戻る、つまりバウンシングしている状態です。逆の情報が入っているときにはそのまま反対側に倒れ、反対側で少しバウンシングしてからその位置をキープするようになります。実際にはミラーはかなり高速でこの動作を繰り返しています。ちなみにONからOFFに移る光学的なスイッチング速度と機械的なスイッチング速度は、TIのレポートでは、機械的なスイッチング速度で約15µs、光学的なスイッチング速度は2µsと報告されています。

図3 DMDデバイスの構造

セミナー風景

図4 DMDの内部構造

図5 DMDの形成プロセス

図6 解像度の違いによるパッケージの種類

図7 電圧のかかり方とミラーの倒れ方

3. プロジェクタのシステム構成

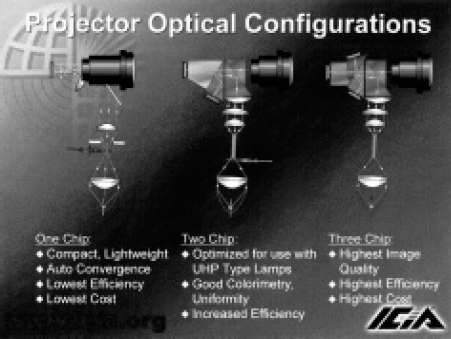

図8は光学的概念です。DMDを使った光学系の設計としては、1チップタイプのもの、2チップタイプのもの、3チップタイプのものと、3つに分けることができます。但し、2チップタイプのものはある特性を持ったランプ専用に設計された光学系で、今は1チップタイプのもの、3チップタイプのものの2つに統合されています。1チップタイプのものは、コンパクトな設計、軽量、色による画素ズレが基本的に発生しない、コスト面等に優位という長所がありますが、反面時間軸上での光の効率は低いという短所も持ち合わせます。2チップタイプのものは、ある特定のランプ(UHPのランプが対象)を用いたときの光学設計になっています。UHPのランプは赤が弱いので、赤をいかにカバーするかというために独自に設計したものです。ランプから発生された光をインテグレータと呼ばれるところで一度整流しているため、ユニフォミティが改善します。次に右端が3チップタイプと呼ばれるもので、ラージベニューと呼ばれる高輝度タイプの大型機の光学エンジンは、この3チップのものが基本となっています。

もう少し細かく各々のタイプを説明します。1チップタイプには光学設計上ノンテレセントリックとテレセントリックの2つのアプローチが挙げられます。まずノンテレセントリックによるアプローチは、ランプの光をコンデンサレンズで集光し、色付けするためのカラーホイールによって、ある時間帯ではグリーン、ある時間帯ではブルー、ある時間帯ではレッドという光の3原色を単色で通過させます。通過した光をそのままリレーレンズとミラーの組み合わせによってDMDまで通し、DMDはカラーホイールで通している色の信号に合わせるように階調を作り、それをプロジェクションレンズに反射するという設計となります。これに対しテレセントリックによるアプローチは、光がカラーホイールを通過するまでは同様ですが、リレーレンズではなくインテグレータとTIR(total Internal reflection)による組み合わせでDMDまで光を通します。インテグレータの光の整流によってユニフォミティは、先程のノンテレセントリックタイプよりもよくなります。またプロジェクションレンズの設計に対しても自由度がでます。但し、この設計では、レンジに対してのバックワーキングディスタンスをとらなければならないため、コンパクト化がしにくい、コスト的にもかかるというデメリットも合わせ持っています。

2チップタイプのものは、新規のものとして出ていません。こちらで使われるランプは赤が弱いUHPランプに限られます。基本的にはカラーホイールと、カラープリズムの組合せになっています。但し、カラーホイールの設定が、先程のRGB単色で通すものとは違い、マゼンダかイエローで必ず赤は通る設計にし、ブルーとグリーンを交互に通していくという方法をとっています。カラーホイールを通過した光は、インテグレータによって整流され、リレーレンズを通ってTIRに入っていきます。ここに入ってきたものが、カラープリズムで赤と別のもう1色に分けられ、各々が階調を作ってそれをプロジェクションするという構成になっています。

3チップタイプのものはランプからの光をインテグレータで整流し、レンズを通してTIRに入れます。この光をカラープリズムに通しRGBの各色に分割します。DMDはRGB各々に取り付けられ、各色の階調を再現し、DMDから戻った光を再度合わせ(合わせたものが全部ONであれば白である)、合わさった色がTIRを通過し、プロジェクションレンズを通してスクリーンに現れることになります。この方法では単位時間における光の効率が落ちないので、高輝度が狙えるというコンセプトです。高輝度を狙うために、ランプとの兼ね合いが非常に重要なポイントになり、今主流として使われているものはキセノンのランプです。1.6kW、2kW、2kWオーバーのものでは、3チップタイプで10,000lm~12,000lmは達成されているそうです。今後、市場の要求は更に上となることが予想されるのでおそらく15,000lm~20,000lmも遠くない将来出てくると思われます。そのためのランプの開発は高輝度実現への一つの大きなキーポイントとなると考えています。

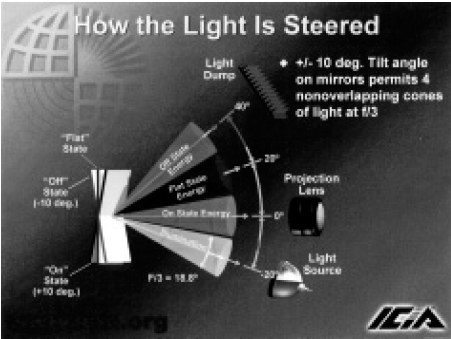

図9は実際のミラーの角度に対して、光がどのように振られているかという模式図です。ミラーはONの位置かOFFの位置か(0か1か)の位置をとりますが、物理的にONとOFFの中間の位置も通過点として瞬間的に通ることになりますが、この位置をFlatstateとし、基準としてスクリーンに向けるプロジェクションレンズを通る位置を0とします。F/3の条件をとると、ランプ光の入射角を-20度に設定することで光が入ってくるコーン、プロジェクションレンズに反射されるコーン(0度、DMDは+10度)、フラット(20度、DMDは0度)のコーン、更にOFF(40度、DMDは-10度)のコーンが各々干渉しない位置となります。

光学設計におけるキーになるものを関連付けてみます。まず、測定されるものとしては、輝度、コントラスト、色の再現性、スクリーン上の再現性、これらに対して各々どれがキーになるかをご説明します。System efficiencyのシステム自体はDMDの周辺の光学系が一通り含まれています。輝度で一番重要なのはランプですが、ランプ以降の光学系でインテグレータやプリズムの設計を間違えていれば、そこで損失してしまう光があり、当然輝度が落ちます。またレンズで何か設計に漏れがあって、そこで光損失分があれば当然輝度が落ちます。トータル的にシステムの各種要因が関わって得られるものが、輝度だということです。それに対して、コントラストの関係というのはかなりの部分がDMDに依存されます。ですから製品のパフォーマンスのアップというものが、このコントラストの改善にとって大きなキーとなっています。次に3番目としては、色再現性です。ランプのスペクトラムが一つの大きなキーです。もちろん色と輝度は切っても離せないものです。最後に、スクリーン上の均一性です。例えば、スクリーン上のあるポイントで輝度を測定したときに、それにムラがあるか、あるいは色温度を測定したときにムラがあるかどうかという観点で均一性を説いています。だから、こちらに影があってこちらが明るい、こちらの方が赤っぽくてこちらの方がシアンっぽいというものだと、ムラがあるように見えて、画質品質としては、あまりいいものではありません。そのキーデバイスとなるものは光学系の設計の組合せによります。

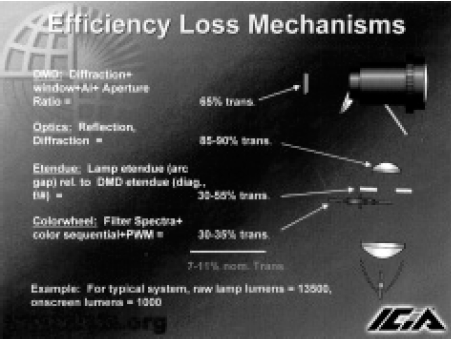

図10は光の損失のメカニズムです。これは1チップのノンテレセントリックの設計を例にとっています。まずランプがあり、カラーホイールがあり、アパチャーがあり、リレーレンズがあり、DMDがあります。仮に、ランプから発生する光を100とした場合に、カラーホイールのところで30~35%が落ちます。なぜ30%以上も落ちるのかというと、ここでRGBの色を分けているので、光の1/3の赤、1/3の青というように約3割落ち込んでしまいます。更にエテンデューにより、30%の透過率に対して30~55%に損失が発生します。レンズを通ったデバイスのところでは、更に65%の透過率です。先程ミラーの構造のところで、ミラーはアルミで形成されているので90%といいましたが、あれはミラー単体のアルミの反射率で、実際のデバイスはミラーギャップ等により、光効率は65%程度です。

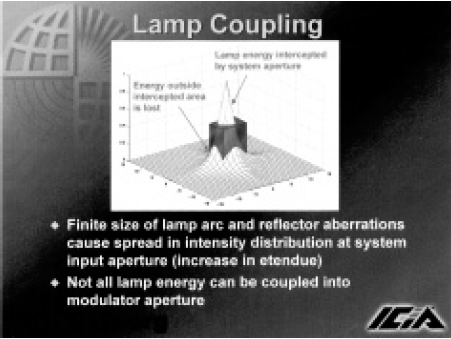

ランプのカップリングについてですが、ランプ自体はアークの長さサイズの制限と、リフレクタの収差の関係で広がりを見せるようです。その中で、システムに対して光を入れる際にはデバイスに効率よく光を通すために、アパチャーを設けます。このアパチャーのサイズ、位置、アパチャー自体が光をどう吸い上げているかを3次元的に表したグラフが図11です。DMDが長方形に並んでいるので、アパチャーも長方形でセットされています。だからアパチャーの長方形の対角線に対するランプのカップリング効率を表しています。F値は3です。SVGAで29%のものがXGA、SXGAと解像度が上がるに従って(アパチャー自体も広がっている)38%、46%、HDでは52%と上がります。

ランプから発生する光の整流の方法は2つあります。インテグレータの前にアパチャーである程度インテグレータにあったサイズの光を作り、中で整流をかけます。ここで整流されると非常にユニフォミティのよい光が出て、その光をそのままリレーレンズと光学系の設計によってDMDデバイス、スクリーンまで入れれば、スクリーン上もきれいな光が得られます。ですからこのインテグレータの長さや、直径はユニフォミティを決める一つの大きなキーになります。もちろんレンズのRの設計も一つの大きな要因になるはずです。もう一つはインテグレータに対して、フライアイと呼ばれるタイプのレンズを使用しますが、これは細かいレンズをセットして各々が一つ一つ集光を行って光をまとめるものです。

RGBをうまくとるためには、光学系でフィルタリングをかけなければいけません。この設計を行う際に何が重要かは、効率がどのようなものかを一つ一つ考慮しながら、色に対して光学系の設計を行わなければいけないのです。当然ながら色と輝度は、トレードオフで、どちらかを取るとどちらかが犠牲になりますので、そのバランスのいいところを得るというのが、トータルの光学設計で一番難しいものになります。

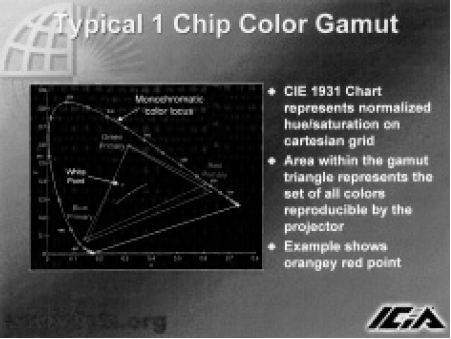

図12のグラフは実際に1チップのプロジェクタの色をどこに設定しているかという一例です。先程のカラーフィルタのフィルタリングの色とランプの組合せによって、途中で、レンズ等で多少光学的な特性が変わるようであればその辺りももちろんファクターとして計算しなければなりませんが、それによって各色がどの点に現れているか、ホワイトポイントがどのあたりに現れているかを表した参考図です。

DLPの効率が、今一番の競合である液晶に対してどのくらい有利であるかを表しています。損失の要因として主に考えられるものは、エテンデュー、ポラリゼ-ションなどがあります。光学系の設計で損失してしまうものを、0.9インチのXGAのデバイス、0.9インチのポリシリのLCD、0.9インチの反射型のLCD各々のファクタに対してどのくらいの有効率があるかを検証してみます。ポラリゼイションは、DMDでは単純にミラーで光を全反射していますので、ポラリゼイションをかける必要はありません。カラーの色づけについては、他の2つのデバイスに対して、非常に低い値です。カラーホイールでRGBを3色に分けるというテクニックが入っているので、どうしても透過率は1/3しか得られないのです。この掛け合わせのトータルでは、DLPも液晶もあまり変わりません。実際のプロジェクタを設計する場合、今の仮計算ではDLPはカラーホイールを使った1チップのプロジェクタでの効率であり、LCDは色を作るためのプリズムが入りますので、3パネル必要になり、3パネルに対して1パネルなので、同じ効率であれば1パネルで済みます。つまり近い光効率の中で非常に小さいプロジェクタができるということを、強くTIがうたっている点です。

次にデバイスの階調付けについての説明です。ミラー自体はONかOFFのどちらかのポジションしか取りませんので、階調としては、ある時間軸においてONになっている時間がどのくらいであるかというものを設定して、グレーの中間調を出しています。ある時間軸において全部ONであれば全白となり、全部OFFであれば全黒、50%ONで50%OFFであればちょうど真ん中の灰色という、時間割り振りをしています。例えば4ビットのデータで1111から0000の4ビットを例にとってみます。1111のときはある時間軸ではONがステイトされています。1001というのは一番長い1と00が入って一番短い1が立つということで、その下のグレーのスケールが出ます。0001は一番短い1しかないので、非常に暗いグレースケールで、0000のときは全く出ないので黒いのです。このような組合せで白から黒までのグレースケールを出しています。これを何回も繰り返さなければならないので、一番高いところのビットを最後にひいてしまうと、次のデータで低いところから3つまでのものがONになったときに、擬似的にずっと白になってしまいます。そうすると、疑似の白がぱっと瞬間的にでてしまうというようなトラブルが発生します。これを解消する意味で、TIのプログラムでは、MSBを分割して各々の間に割り振り、スムーズな階調の再現を行っています。

図8 プロジェクタのシステム構成

図9 ミラー角度に対する光の反射

図10 光の損失メカニズム

図11 ランプのカップリング

図12 1チッププロジェクタの色設定

4. 市場製品とトレンド

次にDLPを使ったプロジェクタを簡単にご紹介いたします。製品として市場に出ているものを大きく分けると、まずコンファレンスルームモバイル(CRMS)、ポータブルタイプカテゴリのプロジェクタがあります。次にビデオウオールというカテゴリで、これは何面か組み合わせてマルチスクリーンとして使用します。映し出す映像は場合により組み合わせた面で一つの絵を作る、あるいは各面に対して別々の絵を出させて色々なアプリケーションを行ったりします。展示会でショーにいかれると、大きなブースではこのようなビデオウオールを使ったデモンストレーションをよく目にします。ご参考までに、2チップと呼ばれるものは昔、このビデオウオールに用いられてしまいましたが、今はこのビデオウオールも1チップのものに統一されています。3番目のカテゴリとしてラージベニューと呼ばれるものがあります。このタイプのプロジェクタはかなり大型機で、スクリーンに投影する画像も大きくすることが可能となります。主な市場はレンタルマーケット等で、イベント、大会議場などで使われているタイプのプロジェクタです。4番目のカテゴリはシネマプロジェクタです。光学的な設計はかなりラージベニューの3チップと近似しています。シネマに要求される色というものがありますので、よりフィルムライクな色付け等をしていますが、光学設計上の基本概念はインテグレータ、TIR、カラープリズムの色分けの点など、ラージベニューと近似しています。

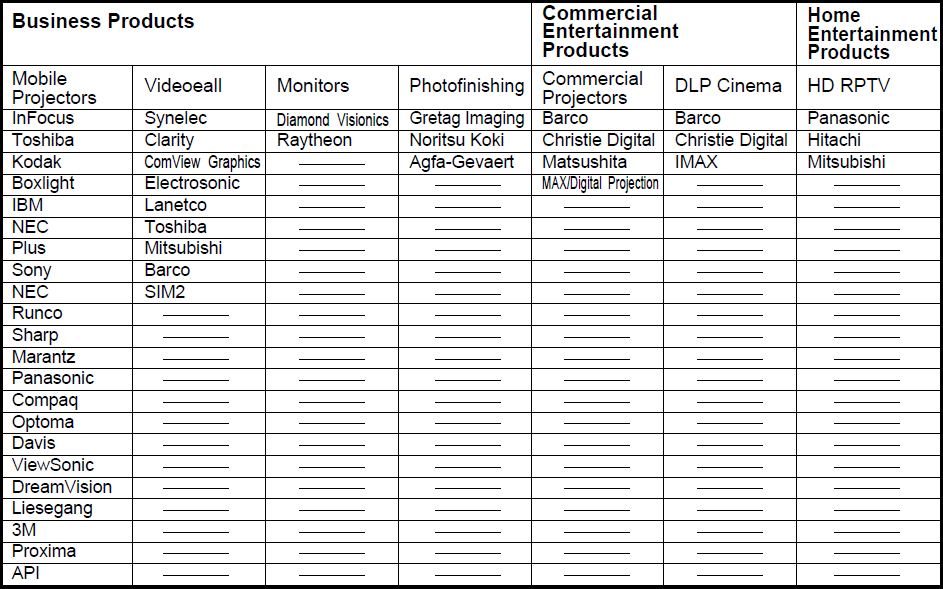

表1は2000年 6月の Infocommで公表された、DLPを使っているプロジェクタメーカの一覧表です。TIでは大きく3つのビジネスカテゴリーをもっています。一つはビジネスユースのコンパクトタイプのプロジェクタ、2つ目はコマーシャルエンタテイメントという、ラージベニューやシネマ機のような大型のもの、3つめはホームエンターテイメントです。

各アプリケ-ションにおけるキーですが、ビジネスユースならば、輝度というのが一つの大きなキーになります。明るければそれだけ、部屋を明るくしたままで画像が見れるということで、明るさが一つのキーポイントになります。また、明るさと熱というのは切れない関係ですので、熱をどう処理するかが一つのキーポイントになります。次に、明るい反面、サイズを小さくしなければいけない、軽くしなければいけないということが、このカテゴリでは要求されています。当然ながらこのマーケットは広いので、プライスが安くていいものをという競争も盛んに行われています。ラージベニューのひとつの大きなキーは輝度です。今は10,000~12,000という輝度に到達しています。しかし、各社さんともそれより上を狙っていくと思われます。こちらのカテゴリは、ハイエンドの装置ですので、輝度と併せて画質の品質も問われますから、コントラストも大きなキーとなります。この改善には光学系の設計とランプの兼ね合い、熱の処理をどうするかということテーマになると思われます。ホームエンタテイメントの大きな柱にテレビが挙げられますが、こちらは価格とコントラスト、そして色の再現性が開発のキーになると想像します。

次はコントラスト比のトレンドです。当初1995年では250:1程度であったコントラスト比が、改善の努力によって今では1,000:1まで実現できています。(1,000:1デバイスはシネマのみ)今後は更に1,500:1以上を目指すべく、TIでは更に開発を続けています。

表1 2000年6月現在のDLP採用メーカ

5. DMDの今後のビジネス展開

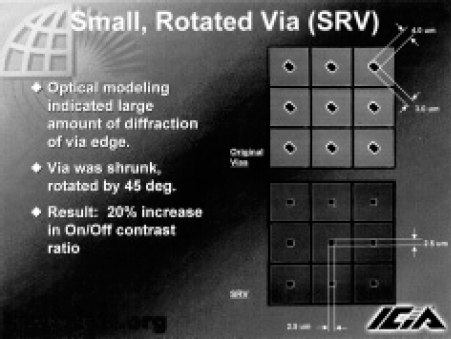

ここからは今後のデバイスのこれまでの改善点と、今後の展開のところをお話させていただきます。図13のように、デバイスは当初17µmのピッチで真ん中に空いているViaもかなり大きなものでした。このミラーの真ん中にあるViaというのはミラーを半導体製造工程で製作する上でどうしても避けられないもので、このViaを小さくすることが過去のTIのテーマでした。それに対し色々なアプローチが行われ、4µmx3µmの穴を対角線方向から、45度回してこのスクエアに対して同じスクエアの位置にずらし、更にサイズを小さくする試みを行いました。これによって得られるコントラスト比が、約20%上がっています。

もう一つのアプローチとして、ミラーのギャップを狭くする取り組みが行われてきました。過去はこの17µmのピッチに対して、1µmのギャップでした。つまりミラーとしては16µmx16µmです。それに対して、コントラストの改善ということを大きなテーマに掲げ、この部分を小さくできないかということで、現状これを0.2µm縮め、0.8µmのギャップまで製品化に成功しています。ただ17µmのピッチはキープされるので、実際にミラーは16µmx16µmから16.2µmx16.2µmというミラーピッチになります。ミラーが平らな状態でがギャップが0.8µmあったとしても、ミラーは物理的に傾くので、隣のミラーの傾きまで考慮すると、場合によってはそれより狭いギャップとなります。ここをどんどん狭められるのではないかという話もありますが、実際には、一番近づいたときにどこまでこれをキープできるかと、デバイスミラー自体の製作精度も関わってくるので、その技術のトータル的な兼ね合いで、現在は0.8µmが選択されています。この、0.2µmシュリンクしたことによって、更にコントラスト比が20%向上しています。

ミラーの下にパターンがありますが、このパターンから乱反射で光が漏れてくるのです。実際にはミラーはフラットではなく、+-で振られています。だから、このすき間は広がったり狭まったりということを繰り返しながら、絵を作っています。このときこのギャップが大きくなるときに、光が乱反射で出てきやすくなります。ミラーではうまく光をOFFのアブソープションの所へ反射していたとしても、ギャップからの乱反射で、ONの所、つまりプロジェクションのレンズの所まで光が漏れてくることがあるのです。

これまでのマイルストーンと今後のトレンドのロードマップですが、当初1992年のときは、今のミラーからすると、かなりいびつな形をしていました。このようなミラーでDMDの開発はスタートしました。色々な試行錯誤を経た上で、スクエア上のミラーにたどり着き、コントラスト比が、50:1から250:1に大きく飛躍しています。さらに、真ん中のViaを45度回し小さくすることで、400:1まで実現しています。さらにミラーギャップを小さくすることで800:1まできています。いま、一部のアプリケーションでは、更にDM(ダークメタル)を黒い酸化膜で覆ってしまうテクニックを用いそれによってミラー下層部の乱反射を押さえ、光学系をうまく組みあせることで、1,000:1まで実現できています。このデバイスは今のところDLPシネマだけに供給されているもので、他のアプリケーションにはまだ供給されていません。今後はこのコントラスト比を1,500:1以上に上げていこうと、さらなるデバイスの工夫が求められています。

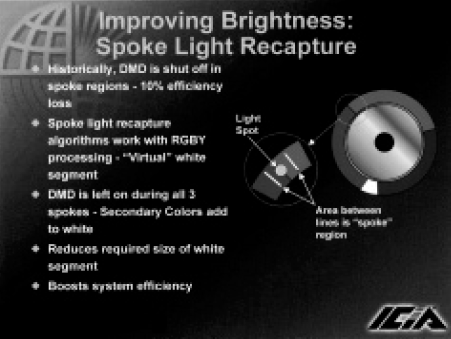

図14でご紹介していますのは、一つの改善点のアイデアです。ワンチップを例に取っていますが、カラーホイールとの組合せでの改善点です。実際には光をRGBで分けています。これまではランプからきた光がカラーホイールを通っていて、カラーホイールを回すことで、青しか通らない、緑しか通らないということになりますが、2色がかぶる瞬間があります。これまでこの間はDMDデバイスをOFFにしていましたが、このエリアを積極的に使おうとの発想から、擬似的な白としてONにしています。この発想のテクニックをライトリキャプチャーと呼んでいますが、このような輝度を上げるという改善も行っています。

ミラー自体の今後の流れの一つとして、TIでは13.8µmのミラーも供給を始めています。この、13.8µmに落とすという理由は、例えば0.9インチXGAのパネルがあった際に、同じパネルサイズで、1つ上のSXGAを実現できること。つまり0.9 XGA+17µmピッチのDMDデバイスの外径と0.9 SXGA+13.8µmピッチのDMDデバイスの外径が同じということで、光学系をほとんどいじらずにデバイスを交換するだけで、解像度を上げることができるという設計上のメリットがあります。またシュリンクをすると同時にミラーをとるためのウェハーのサイズを上げようとしています。現状は6インチウェハーを使い、ミラーを生成した上で、各要求される解像度にあわせて切り出していますが、その6インチを8インチに上げるのです。一つのウェハーから倍の枚数が取れるので、コストの改善につながります。あるいは、歩留まりの低減につながるので、かなり期待されるアプローチです。

今後の流れとしてどのよになっていくかを、ビジネスプロジェクタとラージベニューのプロジェクタで説明したいと思います。TIではビジネスプロジェクタの流れは大きくAV機器と同様に扱われるようなプロジェクタと、PCの周辺機器としての付属品という位置づけのプロジェクタと、二つを想定しています。この流れに対してデバイスをどう開発していくか、リリースしていくかという戦略を図15に表しました。こちらのグラフでは高輝度を優先に軽量化も図る流れと、輝度は同等ながら更なるコンパクト化を目指す流れがあります。これらの実現には当然光学系の改善が要求されますが、ランプも輝度が上がっていくに従って熱を発生してくると思います。これに対してサイズのコンパクト化が求められています。この点をどう解決するかが、この流れが予測通りいくかどうかの大きなキーポイントになると認識しています。

次はラージベニューの流れです。ラージベニュー自体、既に市場で6~7割のかなり大きなシェアをDLPは占めています。現在0.7” SVGAから0.9”XGAに変わり、ここからは二つの流れが発生しています。一つはステージングという流れ、もう一つはラージスクリーンという流れです。ステージングでは0.9” XGAから1.1” SXGAに解像度が上がり更に輝度も上がっています。今年は12,000ルーメン超の高輝度にという要求があり、更なる高輝度が実現されると想像します。それに対し、ラージスクリーン・ミドルベニューは、そのカテゴリーとして、0.9”XGAから0.9” SXGAという、輝度はほとんど変わらず解像度が上がっていく流れがあります。

テレビに関する現状と今後という話では、契約していた3社の製品が出そろったという状況にあります。今年の1月にラスベガスでCESという民生機器展がありましたが、そのショーで初めて3社が製品をブースで出品したそうです。今後の流れとしては、放送と通信によって、テレビ上で何かのやりとりをするという流れが出てきますので、それにどう対応できるか、というところがこのプロダクトの大きなキーになると考えています。

最後にDLPシネマです。今シネマに関してはTIは特殊なアプローチを行っており、ある程度DLPシネマが知名度を得るまでは、TIがプロトタイプを全世界のある特定のシアターに設置して、そこでDLPの画像を見てもらうというアプローチから始めています。その流れの中で、バルコ社、アイマックスDP社、クリスティ社の3社がTIと独占的な契約を結んで、そこから最終的な商業ベースの量産品の製品が出てくるというわけです。どちらかというと、TIがある程度市場を作っておいて、そこにOEM社がいざ進出していくという戦略で進んできました。TIのプロトタイプ機は全世界で31カ所に設置されていて、日本では東京銀座の日劇プラザと舞浜のイクスピアリというところに2カ所設置されています。今後1~2年内にOEMから出てくる、量産の流れに移していこうというのがシネマの大きな流れです。先程デバイスのレベルは1000:1がこちらのものには使われていると申しましたが、要求されるものが非常に高いので、将来1500:1以上に上げていくことが予想されます。

最後にまとめとして、DMDデバイスは、光学的にもONとOFFのはっきりしたデジタルデバイスです。ただ、市場からは画像の品質や輝度を含めて、更に上のものを要求されています。輝度の改善や、コントラストの改善、コンパクト化、静音化などはデバイスだけでなく、周辺の部分、特にランプとの兼ね合いが非常に大きいと考えています。熱を出さなくて、高効率の長寿命のランプがあれば相当強いプロジェクタができるはずです。ですから、それらと開発とのマッチングがどうできるかが、今後のビジネスの成功にむけた非常に大きなファクターになると考えています。当然ながら、デバイス自体の価格を下げて欲しいということから、価格競争も発生しています。それに対しても今後取り組まなければいけません。

以上を持ちまして、私のプレゼンテーションを終わらせていただきます。

図13 デバイスの改善点

図14 改善のアイディア

補足説明(竹内課長)

ビデオウオールと呼ばれるマルチスクリーンタイプの製品があります。これは日本では三菱電機さんが非常に強いのですが、すでに皆さんが見ているテレビの中で実際に使われているものがあります。それから、デジタルシネマに関しては、クリスティデジタルも3社の内の1社ですが、アイマックスだけは、アイマックスシアター用のラージフォーマットもDLPシネマの技術を使うことでTIと契約をしています。アイマックスシアターはご存じの通り70mmのフィルムを使っています。あのスクリーンサイズに耐えうる、デジタルシネマの開発をTIと合意して開発に着手しています。

それから、私どもの勝手ながらランプの要求事項を、こういうランプができたらいいなというのを申し上げておきたいと思います。実現可能かとか、開発費を払うとかというようなことは一切ありませんので、その辺はご了承ください。一つは、DMDのユニフォミティーを上げるためには、平行光でDMDのパネルに当てることが必要になります。現在、光学系を組み合わせて平行光にしていますが、平行光を作りやすいランプとして、ショートアークが唯一の解決策だと言ってしまえば終わりですが、是非DMDのパネルに合わせた、当てやすい光が欲しいものです。次に、放電灯なのでイグニッションの電圧が必要になりますが、小型化していくプロジェクタの中でバッテリ駆動ができるランプがあるといいのですが、これは是非ウシオさんに頑張って欲しいと思っています。それから、ランプの波長特性は紫外光から赤外の方まで多岐にわたりますが、これをフィルタでカットするのではなくて、300~800nm位の波長が出るランプがあれば、余計な光学系やフィルタは必要なくなりますので、このようなものがあればいいと思います。それから熱が出ない、冷却装置がいらないランプ。あるいは熱が出たらその熱でランプを動かしてしまう、そんなランプがあると、これも小型化もしくは携帯性いろんなアプリケーションという意味で汎用が広がると思います。先程の話の中でもテレビがありましたけれども、発売は北米では既に始まっています。やはりテレビというイメージから民生用の製品として、長寿命のランプというのは必要であろうと思います。どのくらいが長寿命かというとコストの問題もありますが、やはりMin5,000h,できたら10,000hという時間がターゲットになるのではないでしょうか。それから、効率の問題ですが、ある程度パワーを押さえても効率が高くなるように、キセノンのランプの効率をもう少し何とかできないでしょうか。50lm/Wくらいのクセノンができるといいですね。200Wクラスのランプで、1,000lm~1,500lmというプロジェクタが、小型でしかも色再現性のいい画像を作れるという意味で、非常に楽しみなランプになるでしょう。