光技術情報誌「ライトエッジ」No.33(2010年8月発行)

東京大学CORAL事業 教科書

(2010年3月)

VUV~UV光の発生方法と

その応用

森本 幸裕

1.人工光源の種類と分類

神社の松明や料理、暖房のための薪を除くと人工光源の歴史は、T.Edisonの炭素電球の発明(1879年)から始まったと言っても過言ではありません。その後、1世紀余りにわたって科学技術の進歩と並行して光や光源の知識、技術は向上してきました。炭素電球を例にすると、炭素フィラメントはタングステンフィラメントへ改良され(材料科学の進歩)、真空ランプから窒素入りのランプへ(物質輸送、真空技術の進歩)、シングルコイルのフィラメントはダブルコイルになり窒素ガスはより不活性なアルゴンガスを使ったランプへ(電磁気学、熱力学)と改良されました。

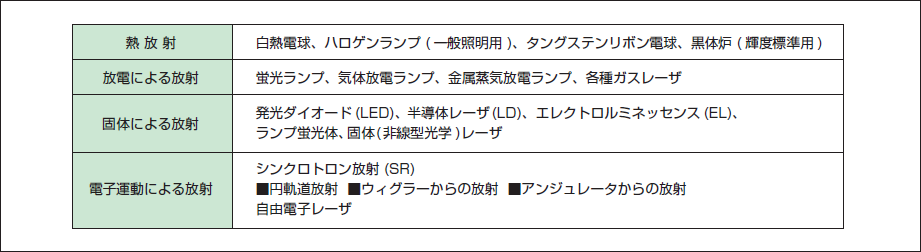

光源の発光機構の共通点は、発光部となる材料に外部から何らかのエネルギーを加えて光エネルギーに変換するところにあり、熱放射以外の放射をルミネセンスと称します。ルミネセンスは、エネルギーの投入方法によって分類され、電気エネルギーを直接光エネルギーに変える電気ルミネセンス、光 (紫外線、X線など)で励起されて発光する放射ルミネセンス、電子線により発光する陰極線ルミネセンス、物質が加熱・昇温したときに光を発する熱ルミネセンス、そのほかに、生物ルミネセンス(蛍、発光魚類の発する光)、化学ルミネセンス(黄燐の酸化による発光など)、摩擦ルミネセンスがあります。表 1には、光を利用する際に人類が最も利用する熱放射と電気ルミネセンスを発光機構とした人工光源を分類したものを載せています。

熱放射は、物体の保持する熱により放射が生じることを基本原理としており、より詳細には、構成する結晶格子に付随する電荷の振動により放射される電磁波のことを指します。プランクの放射則は、完全放射体の分光放射発散度を波長と温度との関数として表す法則であり、該当物体の分光放射率を掛け合わせることで熱放射スペクトルを概算できる便利な法則です。電気エネルギーを主にガスへ注入する放電による放射、給電用の電極が接する固体材料へエネルギーを注入する固体による放射、SRや自由電子レーザの原理である電子運動による放射が電気ルミネセンスに属しますが、本章では、題目にある「UV~VUV光の発生方法とその応用」について、放電ランプを使った場合を取り上げます。

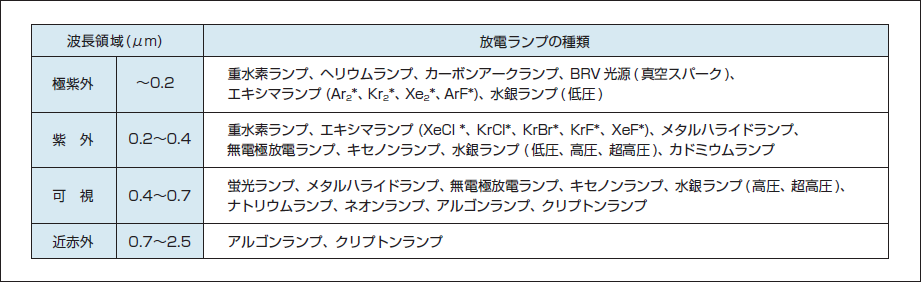

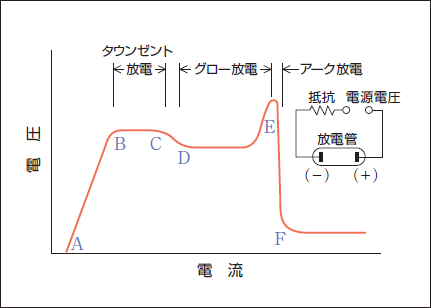

表2には、放射波長で大別した放電ランプの種類を示します。放電ランプは、気体放電により光を放出する現象を利用します。 放電管内に気体を充填し、電極間で加速された電子またはイオンが気体原子や分子と衝突して励起状態にし、これらが基底状態に戻るとき光を放出します。ランプの場合、放電を開始させそれを安定に維持する必要があり、図 1は放電開始からアーク放電として安定化するまでの電流と電圧の関係を示しています。放電を開始させるには、まず、放電管の陰極と陽極の間に放電開始電圧以上の電圧を印加します。放電管内に宇宙線、放射性同位元素の存在によるγ線、X線などで発生した電子が電界で加速され、気体原子に衝突して電離しイオンを作ります。これをα作用と言います。生成したイオンがなだれのように増加して陽極に達し微弱な電流として観測されるようになります(A)。1個の電子が電解方向に単位距離進む間に気体原子を電離する数αを電子の衝突電離係数といいます。α作用でできた正イオンは陰極前面に急峻な陰極降下をつくりこれにより加速された正イオンは陰極から二次電子を放出させます(B)。これをγ作用といいます。γ作用は準安定状態の原子や放電光による光電効果でも生じ、α作用とγ作用が十分大きいと放電は急速に成長して放電電流が増大してグロー放電に移行します (C → D)。この状態で直流抵抗を減らしていくと放電電流が増加して陰極が過熱され、熱電子放出が起こるようになり(E)、電圧は急激に低下してアーク放電に移行します(F)。

表1. 放射波長で大別した放電ランプ

表2. 放射波長で大別した放電ランプの種類

図1. 放電ランプの簡略化回路と放電開始時の電圧/電流特性

2.真空紫外光の放射機構と応用

200nm~軟X線の範囲の光は、空気の成分に効率よく吸収され、伝播させるには真空(限られた領域を大気圧よりも低い圧力にした状態)にする必要があるため、真空紫外光(Vacuum Ultra-Violet Light)と呼ばれます。表2の中では、水銀ランプ、重水素ランプ、エキシマランプは VUV域での発光効率が高く小型であることなどの利便性から使われる機会が多く、共通しているのは、原子からの放射か分子からの線スペクトルや帯スペクトルの射を利用している点です。では、どのようにすれば原子や分子の特有のスペクトルを効率よく放射させることができるでしょうか。

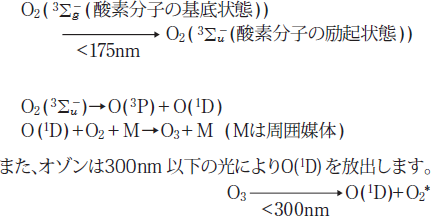

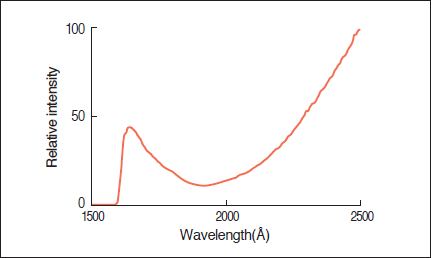

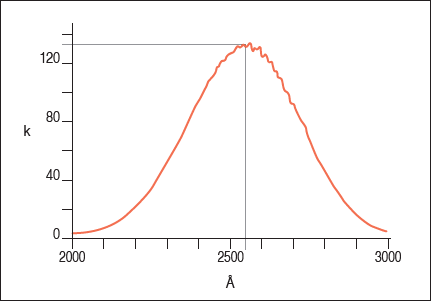

原子や分子からの光放射、または光吸収は、それらに帰属する電子がある状態から他の状態へ遷移することを基本原理にしています。スペクトルの中心周波数は、ボーアの関係で与えられ、粒子の置かれた状態によりスペクトルに周波数幅が生じます。その原因は、自然幅、ドプラー幅、衝突幅、Stark幅、などによります(線スペクトルの広がりについては後述します)。また、粒子の集合体の一部を放射体とした場合その周辺には吸収体が存在することになり、この粒子の集合体を外側から見たスペクトルは放射体自身のそれよりも減弱します。放射の減弱をできるだけ避けて封入した気体独特の強い原子線を得るために放電ガスの圧力を大気圧よりも低い10kPa以下にします。低圧放電プラズマからは電子の衝突や光の吸収によって励起された原子や分子が放出する線スペクトル、帯スペクトル、連続スペクトルが放射されます。図2には重水素ランプの放射スペクトルを示します。水素ガスの場合、水素原子の最もエネルギー準位が低いレベル間(スペクトルタームで表現すると、2P→1S)での遷移によりLymanα(121.567nm)と呼ばれる線スペクトルが放射します。これに水素分子からの放射が加わりVUV域のスペクトルを形成します。水素分子の基底状態はX1Σg+であり上のレベルで同じ多重度であるB1Σu+、C1Πuからの( 許容 )遷移によってLyman帯( B→X )、Wermer帯( C→X )と呼ばれる帯スペクトルが80~170nmに放射します。また、基底状態X1Σg+のすぐ上には反結合軌道である三重項b1Σu+があり、さらに高いところにはa3Σu+とc3Πuとがあり、このうち光学的遷移が許容されているa3Σg+→b1Σu+が紫外域から可視域にわたってなだらかな連続スペクトルを示します。250nmに最大値を示すこの連続スペクトルがあるので標準的な紫外光源として使われてきたわけです。

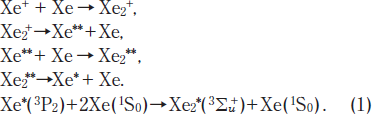

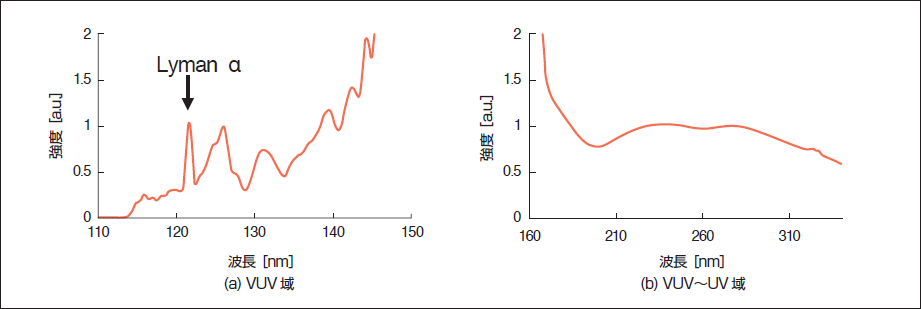

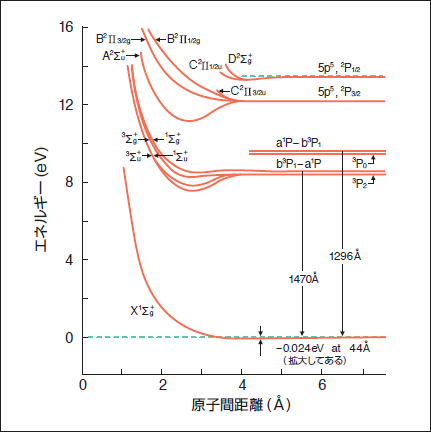

次にエキシマ( Excimer=Excited dimmer )の発光例としてXeについて説明します。図3はXe原子と分子のエネルギー準位図1)、図4は誘電体バリア放電をさせた場合の各圧力に対するスペクトルを示しています2)。Xe分子の基底状態はX1Σg+であり、圧力が数kPaの場合は第一励起準位3P2からの遷移により147nmに共鳴線を放射します。圧力が10kPa程度では共鳴線は放射部を取り囲むXe原子によって吸収されることにより放電容器から出てこなくなります。この現象を自己吸収といいます。一方で、172nmを最大放射波長とするXeエキシマ( Xe2*)の発光は増加しますが、この放射は以下のプロセスにより生じたXe2*( 3Σu+ )の基底準位X1Σg+への輻射遷移によるものです。

式(1)が示すように、三体衝突によるエキシマの生成は圧力依存性があり、図にみられるように圧力の上昇により放射が増加します。ところで、誘電体バリア放電とは、誘電体を介した電極間へ電圧をかけ絶縁破壊させる放電形式であり、誘電体の表面から高いエネルギーの電子を誘発しガスを励起します。三体衝突の確率を上げるためにガス圧力を上昇させると放電開始電圧が上昇しますので、実用的な封入圧力の限界があり、0.5気圧程度を目処とします。また、誘電体バリア放電は、アーク放電のように時間的に安定した放電維持ができません。よって、与える電圧の周期は数十kHz~数MHzとするのですが、このことでガス温度を上げずに単発的なパルス放電を継続することができるようになります。誘電体バリア放電は、Xe2*のように熱的に不安定であり、かつ発光寿命が短い( ~100ns )発光種の場合はとても都合がよく、電気入力に対する発光効率は 50%にも上ります。Xe2*の発光は、もちろん、アーク放電ランプでも観測されます3)。図5は XeランプのVUVスペクトルを示しており、電子とXeイオンの再結合による放射が短波長側へいくに従ってしだいに弱くなる波長域に大きく突出したスペクトルとして観測され、XeランプはVUV域からNIR域まで幅広いスペクトルを発する光源として使うことができます。

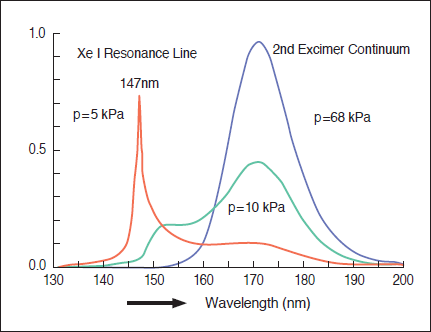

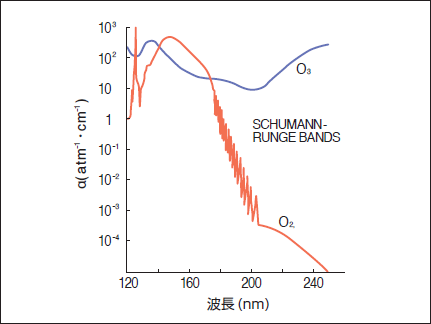

VUV光の名の由来を前述しましたが、太陽光については空気の成分のうち、21%程度を占める酸素分子による吸収が最も大きく寄与しています。酸素分子へのVUV光の作用によりオゾン( O3 )が生じます。

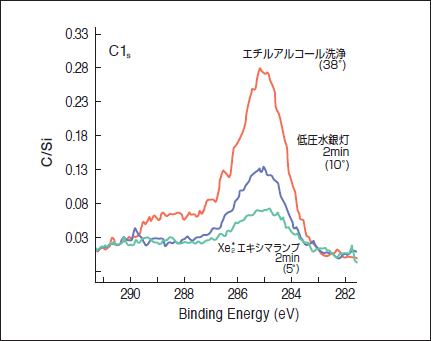

図6は、酸素分子とオゾン分子の光吸収特性を示しています4)。酸素が VUV光の作用により生じる活性酸素O(1D)は、酸化力が強くガラスや金属の有機物による汚れを取り除くことに使われます。VUV光は有機物の結合を解裂させるに足るエネルギーを持っていますので、解裂後の化学種と活性酸素は容易に反応してガス状のCO2や水になりガラス表面から散逸します。これがVUV/O3洗浄です。図7は、液晶ディスプレイ用の基板に使われる無アルカリガラスの表面にエタノールを滴下し押し広げた後、VUV/O3洗浄したときのカーボン濃度を XPSで評価した結果です5)。光洗浄によってカーボンが減少していることがわかります。

このような洗浄のほか、172nm帯の光はOH結合を励起̶解裂させるに足るエネルギーを持っています6)。このことを利用して、電子部品や真空部品の表面吸着水の脱水や、µ-TASに使われるPDMS( polydimethylsiloxane )を光励起後に接着する方法、に使われます。

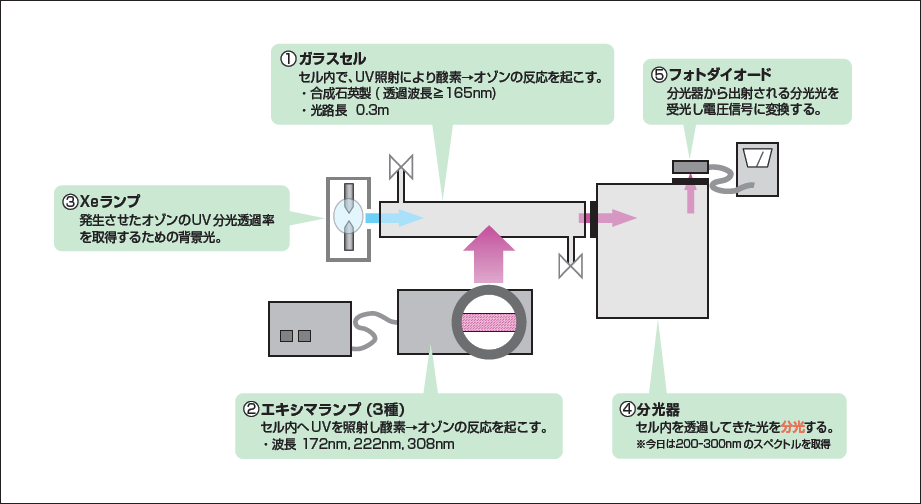

では、実際に Xe2*光により大気中の酸素を光化学反応によりオゾンを生じさせ、その吸収スペクトルを測定してみましょう。

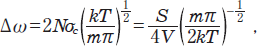

実験のセットアップを図8に示します。①合成石英( 透過波長≥165nm )製ガラスセル( 光路長30cm )中を透過した ③Xeランプからの光は、④分光器( 測定波長200~600nm )で分光され、分光された光の強度は⑤フォトダイオードで電圧信号に変換されます。Xeランプからの放射スペクトルは太陽光のそれに近く、紫外~近赤外にわたってほぼフラットな白色光ですので、これを背景光としてガラスセル中の気体による吸収を評価します。ガラスセルに大気を満たし、まず大気での透過スペクトル Io(λ)を取得し、この大気に Xe2*エキシマランプ光を照射してオゾンを発生させた状態での透過スペクトルI(λ)との比を取ります。すなわち、1-I(λ)/Io(λ)を算出します。図9に示すオゾンの吸収係数スペクトルからも、260nm近傍に強い吸収があることがわかります。算出した波長260nmにおける吸収率から、ガラスセル内のオゾン濃度(分圧P )をLambert-Beerの式I/Io=10.-kPdより求めます。100ppmオーダーのオゾンが発生したことがわかります。ここで、酸素分子の吸収スペクトルを改めてみると、照射波長である172nmは非常に吸収が強い領域にあたり、このため効率よくオゾンを発生できたといえます。一方、照射波長として222nm( KrCl*エキシマランプ )や、308nm( XeCl*エキシマランプ )を照射した場合は、酸素分子への吸収が弱いため、オゾン発生効率は非常に低くなることが予想されます。このように、光化学反応を効率よく起こすためには、照射対象の吸収に合わせた波長の光を照射することが重要です。

環境問題の一つに、オゾン層の減少による紫外線( UV-C,200~280nm )増加が叫ばれて久しいですが、この生体に悪影響を及ぼすUV-Cの増加とは、まさにこの実験の測定で使った260nm近傍のオゾン吸収の減少にほかなりません。正常なオゾン量が 0.3atm-cm (これを300DU(ドブソンユニット)といいます )であるのに対し、1995年の南極オゾンホールでは 88DUまで減少しました。300DUから88DUへ減少したことにより、波長260nmの透過量( 地表に降り注ぐ量 )は、再度LambertBeerの式を用いると、二十数桁も増えることになりたいへんな変化であることが実感できると思います。

図2. 重水素ランプのスペクトル

図3. Xe原子・分子のエネルギー準位図1)

図4. Xeの共鳴線とエキシマの発光スペクトルの放電ガス圧力依存性2)

図5. Xeランプの VUVスペクトル3)

図6. 酸素分子とオゾンの吸収スペクトル4)

図7. 無アルカリガラスの表面をVUV/O3洗浄したときのカーボン濃度変化5)

図8. 光化学反応によるオゾン発生と吸収スペクトルの測定

図9. オゾンの吸収係数(2000~3000Å)

3. 紫外光~可視光の放射と利用

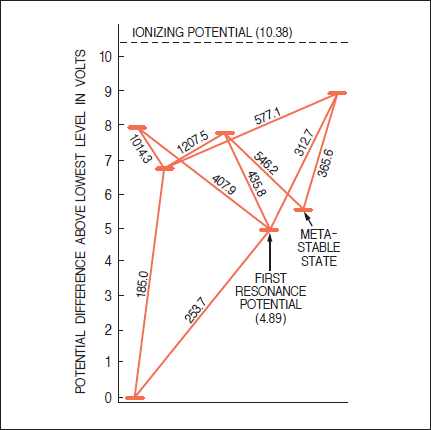

水銀原子からの紫外光で蛍光体を励起させて白色に見える発光をする蛍光ランプは世の中で最も広く使われる紫外光の応用です。図10は、簡略化した水銀原子のエネルギー準位図であり、蛍光体の励起は主に253.7( nm )と記されている共鳴線の照射によって起こります。253.7(nm)共鳴線は、第一共鳴準位である 63P1から基底準位の 61S0への遷移で放射され、逆向きの場合、253.7nm光を吸収します。したがって、前述の自己吸収による放射減衰を避けるために水銀蒸気圧を10Pa以下に抑えた状態とし、放電が維持するように蛍光ランプは設計されています。このような希薄な原子密度であるために電子が放電ガス原子との衝突で授受するエネルギー量が少なく、電子の平均運動エネルギーと気体の平均運動エネルギーとが離れていて、換言すると電子温度が高くガス温度が低いグロー放電プラズマが形成されます。高圧放電プラズマの局所熱平衡( LTE:LocalThermal Equilibrium )モデルとは対称的な非平衡なプラズマ状態です。低圧水銀ランプの全放射のうち、253.7nm線は約80%、185.0 nm線は約30%を占めることが特長です8)。253.7nm線が80%もの割合を占める理由は、1 )放電開始ガスとしてArを数百Paとした場合、プラズマ中の電子が 63P0、3P1、3P2という5eV付近の軌道へ効率的に励起するようなエネルギー分布になっていること、2 )63P0と63P2は63P1に近接する準安定状態にあり電子との衝突で容易に63P1に遷移すること、が挙げられます。253.7nm線を発するランプは殺菌灯との異名もあります。これは生物の遺伝情報を司るDNAの吸収が260nmにあり、この分子結合を切断することで死滅させることに由来しています。

ランプ内の水銀蒸気圧を上昇させていくとスペクトルはどのように変化するでしょうか。放電ガスが高いことによる電子と気体、気体と気体の衝突頻度が多くなり、放電はそれを維持するために投入される電力により電流密度が高いアーク放電が維持される状況です。この条件下では、電子が放電ガス原子との衝突で授受するエネルギー量が大きくなり、したがって、電子温度とガス温度が同程度になり前述のLTEが成立する“熱いランプ”になります。

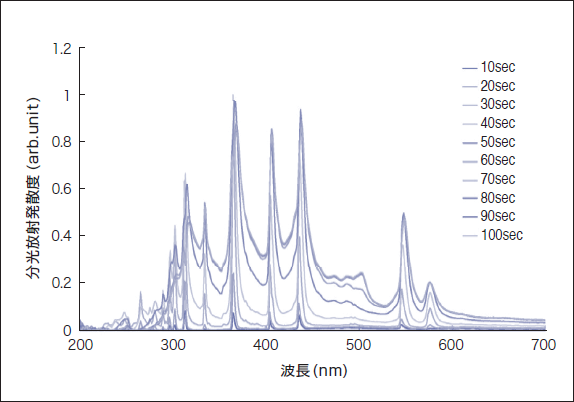

図11は、超高圧水銀ランプのスペクトルであり、点灯開始からスペクトルに変化が生じなくなるまでを 10秒間隔でモニターした結果です。低圧水銀ランプでは優勢な放射であった253.7nm共鳴線は、前述の自己吸収により全く観測されなくなることに加えて、次の三つの原理に基づくスペクトルの変化が生じます。

- ・放電気体(水銀)の密度が高いために、図10に示したレベル間遷移で放出される312.7, 365.6, 407.9, 436.8, 546.2nmの線スペクトルは線幅が大きくなる。

- ・放電気体(水銀)の密度が高いために、分子または擬似分子を形成し、それによるバンドスペクトルが増加する。

- ・イオン密度が高いために電子-イオン再結合や制動放射による連続スペクトルが増加する。

一つ目のスペクトル線の広がりについて概説しておきます。

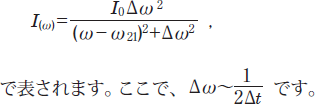

自然幅:原子または分子がある準位にとどまっている時間(寿命tであり自然放出確率の逆数です)が有限である場合、不確定性原理により放射電磁波にゆらぎが生じます。エネルギーレベル2→1への遷移により自然放射する電磁波の周波数をω、スペクトル中心の強度をI0とすると、

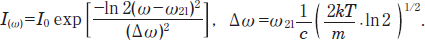

ドプラー幅:速度の異なる多くの粒子からの放射を静止観測点から見た場合に生じる幅であって、スペクトルの形は、次の式で表されます。

衝突幅:速度の異なる多くの粒子が電磁波を放射しながらお互いに衝突し、またそれらが閉じ込められた容器壁へも衝突する場合、衝突によって電磁波の位相が変動することになる。このときの振動の幅は、

ここで、Nは全粒子の密度、σは衝突断面積、Sは容器の全内面積、Vは容器の容積である。

Stark幅:原子や分子が静電場に置かれると摂動によって準位の縮退が解けてスペクトルが何本かに分裂する。また、電場が一様でないためにスペクトル幅が広がる。

水銀ランプの可視領域に限った発光効率は、低圧領域の10Paでは3%程度ですが、100~1000Paの領域でプラズマ中の電子温度が急激に低下するため1%足らずにまで低下します。1000Pa以上の蒸気圧ではアークの収縮とプラズマへの入力電力密度の増大によって効率は再び上昇し、105Pa( 大気圧程度 )では15%程度になり、図11に示したスペクトルでは30秒経過時点に相当します。106Pa以上になると可視域のスペクトル線も自己吸収などによって線幅が広がって裾を引くようになり( 図11中では40秒経過時のスペクトル )、発光効率は40%に上昇します。107Paに達すると水銀分子のバンドスペクトルや電子-イオンの再結合スペクトル、制動放射による連続スペクトルが優勢に増大し( 図11中60秒経過時のスペクトル )、演色性のよい発光効率の高いスペクトルが得られるようになります8)。 波長435.8nmのスペクトル線はg線、また波長365.6nmのスペクトル線はi線と呼ばれ、ランプ点灯時の水銀蒸気圧が1~3MPaのものは半導体回路のLithography用としてや液晶ディスプレイ製造、回路基板焼付け用の光として利用されます。また、点灯時の水銀蒸気圧が2MPa前後であるショートアークランプは、液晶やDMDプロジェクター用の光源として用いられています(2009年現在)。

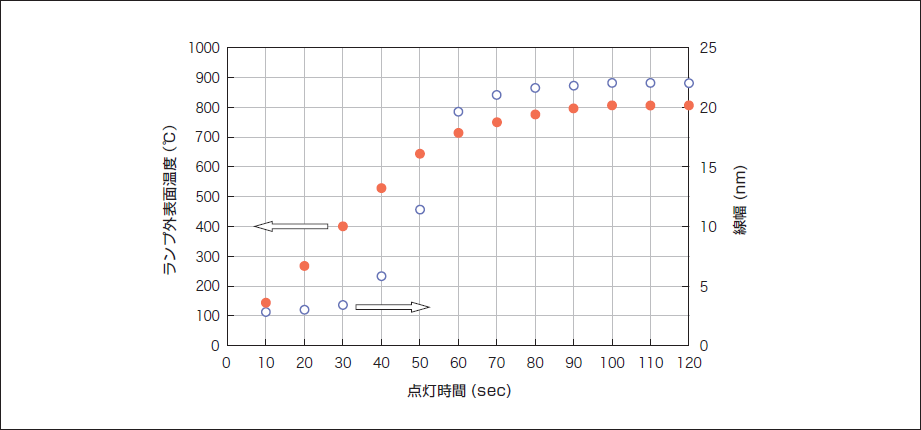

ここで、Hgランプの内圧変化とスペクトル変化を実感するために線スペクトルの半値全幅( FWMH )を線幅と定義して、所望の線幅を実現する Hgの封入量を求めてみましょう。上述のように、Hgランプから放射される線スペクトルはHg蒸気圧の増加に伴い広がります。ここでは半導体製造プロセスのフォトリソグラフィー工程に使用されている波長365nm光が5nmの線幅が必要であると仮定し、これを実現するHgの封入量を求めることを模擬実験から考察して求めます。Hgランプとしてプロジェクター用光源のランプを利用し、点灯初期から光が安定するまでの約120秒間を10s間隔でスペクトルを測定することで、水銀の蒸気圧に応じたスペクトルを取得します。また同時にランプ外表面の下側に熱電対を設置して、発光管の最低温度を測定し時間の関数としてグラフ用紙にプロットします。図11がスペクトル測定の結果です。点灯時間の経過とともに365nmの線スペクトルは大きく変化しています。図12はランプ外表面温度の時間依存をプロットしたグラフに、線幅を重ねてプロットした図です。このグラフから温度、線幅がともに変化している領域と安定している領域に大別できることがわかります。変化している領域は水銀が液体から気体に蒸発している領域でランプ内部のHgの蒸気圧はHgの飽和蒸気圧で表すことができます。グラフから線幅5nmを実現するランプ外表面温度はおよそ500°Cであり、このときの水銀の飽和蒸気圧は8気圧( 0.81MPa )と求まります( 飽和蒸気圧を求める温度は厳密にはランプ内表面の最冷点温度となりますが、本実験ではランプ外表面温度と致します )。次に線幅が安定している領域について考察します。この領域はランプ内部で水銀が完全に蒸発したことを示しています。このとき、温度も熱平衡状態に達しています。ランプ設計では通常、この安定した領域で所望のスペックが得られるようにデザインいたします。この領域でのHgの圧力は気体の状態方程式PV=nRTの関係で表され、気体放電の分野ではこの式を展開したP=nkTで表されます。T はランプ内部の温度で場所的に異なりますが、ここでは平均温度として3000Kと仮定して計算します。nが単位体積当たりのHgの個数(1/m3 )を表しており、Hgの原子量とアボガドロ数から単位体積当たりの質量に換算し、その結果、実際に水銀を封入する量を決定することができます。先の線幅5nmのときのHgの圧力が8気圧( 0.81MP )でしたので、これを満たす水銀封入量は6.5mg/cm3と算出することができます。

図10. 水銀原子のエネルギー準位図

図11. 超高圧水銀ランプのスペクトル 注:点灯開始から10秒間隔でモニター

図12. ランプ外表面温度の上昇と併せてプロットした365nm線の線幅の変化