光技術情報誌「ライトエッジ」No.37〈特集ウシオの新しい取り組み第二回〉 2012年6月発行

シネマ/特殊映像/デジタルサイネージ・メディアファサード

日本におけるシネマ産業の動向

石川 隆一 (ジーベックス)

1.はじめに

シネマ産業は今、世界的にフィルムからデジタルへの大きな変革期を迎えている。日本市場においても、2008年から始まった3D映画ブームをきっかけに、急速にデジタルシネマへとシフトしている。その一方で、放送の多チャンネル化やインターネット経由での動画配信に見られるように、コンテンツ入手経路の多様化、高画質テレビやモバイル機器などの発達により、昨今、様々なスタイルで映画鑑賞が可能になってきている。このような環境下で、いかに映画館に人を引き寄せるかが、シネマ産業全体の課題である。

当社(ジーベックス)は、日本のシネマ市場において、ウシオグループであるChristie Degital Systems(以下CDS)のデジタルシネマプロジェクタやウシオ電機のプロジェクタ用クセノンランプを中心に、3D機器、スクリーン設備、音響システム等、シネマの上映設備の販売、設置、メンテナンスサービスを総合的に取り扱うウシオグループ企業である。

これまで、シネマコンプレックス(以下シネコン)の増加とともに大きくシェアを伸長してきているが、今後は、デジタル化による変化に即応し、シネマ産業にいかに貢献できるかが、当社の喫緊の課題である。

2.日本のシネマ産業とジーベックスの歩み

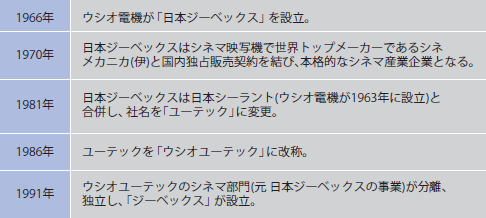

当社は、昨年10月に設立20周年を迎えた。しかし、表1に記すように、当社の母体である日本ジーベックスの設立から数えると46年となり、半世紀近くの長きにわたってシネマ産業に携わっている。そこで、まず始めに、映画興行界と当社の歴史を簡単に振り返ってみたい。

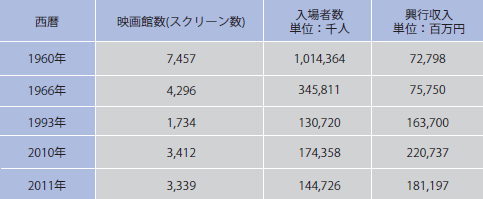

日本の映画館数は、戦後、映画が娯楽の中心的役割を果たす中で増加し、1960年には7,457というスクリーン数に達した。しかしその後、テレビの一般家庭への普及とともに、徐々に映画離れが始まり、スクリーン数は減少に転じた。

そのような時代背景の中の1966年、ウシオ電機のクセノンランプの大手納入先であった日本音響精機が経営破綻を起こし、その技術部門のメンバー40人あまりを主体として、ウシオ電機の100%出資による日本ジーベックスが設立された。同社は、その後、事業の拡大や組織の合理化等により、合併、統合を経て、1991年に今日のジーベックスに生まれ変わった。

新生ジーベックスの設立から2年後、スクリーン数が1,734まで減少し、斜陽産業といわれて久しい1993年、日本の映画業界にエポックメイキングともいえる出来事が起こった。シネコンの日本上陸である。アメリカのワーナーブラザーズと日本の大手流通グループのマイカルがワーナーマイカルを設立し、その年の4月、日本初のシネコン「ワーナーマイカルシネマズ海老名」を開業した。シネコンは大型ショッピングモールと連動して、集客装置としての存在感を発揮し、映画館は、従来の駅前型から郊外型シネコンへとシフトしていった。

シネコン誕生を境に、スクリーン数は増加に転じ、2010年には3,412にまで回復した。しかし2008年以降、シネコンの新設は減少し、2011年末現在で、既存映画館の廃業件数が新設スクリーン数を上回り、3,339スクリーンと微減に転じている。入場者数も、2010年は3Dブームもあって過去36年で最も多い1億7,400万人を記録したが、東日本大震災やヒット作品の不在などがあった昨年は、前年比2割減となっている。

表1. 「ジーベックス」の歩み

表2. 映画興行の推移(抜粋)

3.日本市場におけるデジタルシネマの動向

デジタルシネマプロジェクタは、2002年頃から日本でも販売が開始されていたが、

- ①機器が非常に高額である

- ②デジタル作品があまりリリースされない

- ③デジタルシネマの規格が統一されていない

等の理由から、一部のシネマチェーンで採用されるにとどまっていた。本格的な導入が始まったのは2008年以降である。以下にデジタルが普及した理由と、それによる市場の変化について考察する。

(1)デジタル3Dシネマ

日本市場におけるデジタルシネマに対する積極的な投資は、3Dブームによって始まった。デジタル3Dシネマとして初めて登場したのが2005年末の「チキン・リトル」であったが、2008年10月公開の「センター・オブ・ジ・アース」のヒットにより、3Dが注目を浴びるようになった。2009年夏以降から3D作品が多数リリースされるようになり、デジタル(3D)の需要は一気に高まった。特にこの年の12月に公開された「アバター」は空前の大ヒットとなり、これにより、デジタル3Dシネマは1つのジャンルとしての地位を確立した。

(2)ロールアウト(デジタルシネマプロジェクタ普及促進)プログラム

2005年7月、ハリウッドの大手配給会社によって組織されたDCI(Digital Cinema Initiative,LLC)により「デジタルシネマ仕様書Vol1」が公表された。これにより、ハリウッド配給会社がデジタルシネマの配給にシフトしていく姿勢が鮮明になった。

また同年、CDSがAccessIT社(米)とのアライアンスにより、Christie/AIXを設立し、バーチャルプリントフィー(以下VPF)を利用したロールアウトプログラムを開始した。VPFとは、デジタル化によって不要となったフィルムの現像費用のことで、この費用の一部を、配給会社から機材購入会社(映画館)に還元し、設備投資費用を軽減させるというプランである。このビジネスモデルは、アメリカを皮切りに世界各国で利用されるようになり、デジタル化を加速させる起爆剤となった。

日本では、興行収入の約6割を占める邦画配給会社のデジタル化の対応の遅れによって、ロールアウトプログラムの成立が他国に比べて遅れていたが、2009年10月にソニープロテクノサポートが国内初のロールアウトプログラムをスタートさせ、2010年後半には、ネットワーク関連企業であるブロードメディアを母体としたデジタルシネマ倶楽部がサービスを開始した。

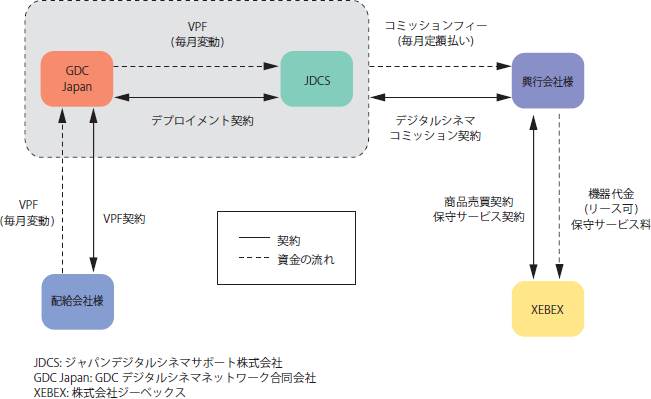

ウシオグループでは、2011年2月にデジタルシネマサーバーのメーカーであるGDC社(香港)と共同でプログラムを立ち上げ、ジャパンデジタルシネマサポート(ウシオ電機の100%出資会社)を設立し、事業主体として販促活動を行っている。当社は、本プログラムの契約先に対し、機器の販売、設置、メンテナンスを担当。立ち上げ時期は他の2社に遅れをとったが、現時点での契約数は1,000スクリーンを超え、トップシェアを確保している。

ロールアウトプログラムの普及により、国内でのデジタル化が加速したことで、昨年末時点で約6割弱のスクリーンがデジタルシネマプロジェクタの設置を完了した。さらに今年中には8割に達するものと思われる。

図1. CDS製デジタルシネマプロジェクタ(2000年リリースの「CP 2000」(上)と2010年リリースの「CP4230」)

図2. 左より「チキン・リトル」「センター・オブ・ジ・アース」「アバター」の宣伝ポスター

図3. マスターイメージ社製3Dシステム

図4. ウシオのロールアウトプログラム

(3)デジタル化における映写環境の変化

フィルムからデジタルの移行による劇場側のメリットは、映写関連の人件費削減が挙げられる。フィルム映写の場合、フィルムの編集や上映毎に行うフィルムのセットなど、映写スタッフによる作業が必要である。これらの物理的作業がデジタル化によって不要になるため、映写室内は限りなく無人化に近い状態が実現する。

省人化をサポートする仕組みとして、当社が立ち上げたのがNOC(ネットワークオペレーションセンター)とコールセンターである。CDSにはすでに大規模な施設が構築されているが、当社では、昨年5月より、契約先の劇場に設置された映写システムをネットワークで繋ぎ、プロジェクタやサーバーのモニタリングを24時間/365日行っており、トラブル発生時には、コールセンターによるフォローやフィールドサービスが迅速に行える体制を整えている。

また、映画上映において、映像と同様に重要な機能が音響である。音響トラブルによる上映中止や観客からのクレームも、劇場にとっては最小限に止めたい事項である。従来、音響のチェックは映写スタッフが直接耳で確認していたが、無人化に伴って、音響機器の遠隔監視も必要になってくる。

当社では、これらのニーズにいち早く対応するために、米国の音響メーカーであるQSC社のネットワーク監視型音響システムを積極的に販売している。このシステムは、パワーアンプの状態やスピーカーのインピーダンスを常時モニタリングし、異常を感知すると、機器のトラブル個所を詳細に特定する。実際の運用では、機器が完全に故障する前に異常を感知し、トラブルを未然に回避した事例がかなりあり、その効果が実証されている。

今後はNOCとメンテナンスをさらに連動させ、無人化に対するサポートを充実させていきたい。

図5. NOC (ネットワークオペレーションセンター)

図6. ネットワーク監視型音響プロセッサー「DCP300」

(4)デジタル化による市場の変化

デジタル化によって最も変わった点としては、映像の解像度や視聴制限などを除けば、ほぼ全ての映像作品を大画面で楽しむことが可能になったことである。

映画以外の上映作品はODS(Other Digital Stuff)と呼ばれ、デジタルシネマプロジェクタが導入され始めたころから非常に期待されてきた分野である。最近はコンテンツも豊富になり、映画館の収入源として一翼を担っている。

すでに映画館での上映が定番となった歌舞伎やオペラ、演劇などは、舞台会場に足を運べないファンに人気があり、また通常の観劇では見ることができない表情のアップや細部も見ることができるため、舞台で鑑賞した後に映画館で映像版を鑑賞するスタイルが確立している。

また、最近人気を博しているのがライブ中継である。チケットが入手困難なアイドルやロックグループのコンサートは、ライブ中継のチケットも即完売するほどの人気がある。スポーツ中継などは、中継時間やイベントによりバラつきがあるが、今後、マーケティングを進めることで定着していくものと思われる。

4.次世代型音響システム

デジタルシネマは、3DやHigh Frame Rate(従来フォーマットである秒間24Pから48P、60Pなど、よりフレーム数を増やす技術)など、シネマの映像技術に革新をもたらした。次に期待されているのが次世代型音響である。

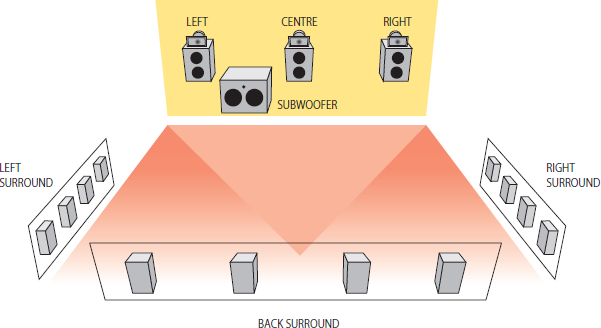

フィルム映写の場合、音のデータはフィルムの縁の限られた場所に記録されているため、圧縮する必要があり、またチャンネル数に制限がある(最大8ch)。デジタルシネマシステムで使用するシネマサーバーは、大容量のハードディスクを搭載しているため、非圧縮で最大16chまでの再生が可能である。

現在、次世代型音響システムとして、4つのメーカーが名乗りをあげているが、映画の音響は、システム側だけで成立するものではなく、システムのフォーマットに合わせて、音源が制作されなければならない。そのため、各社はハリウッドなどの有力なプロデューサーや監督、音響エンジニアなどに採用を働きかけている。

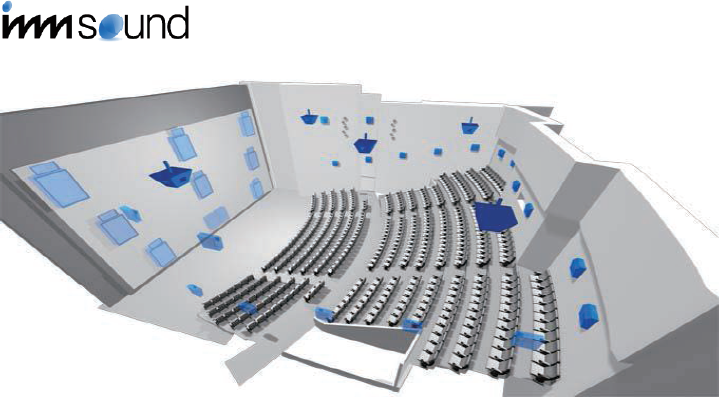

また、設置のことを考えると、各システムとも多数のスピーカーを使用していることから、天井にスピーカーを設置する必要がある。そのため、建築を含めた大規模な工事となり、システムは高額になる。今後、次世代型音響を普及させていくには、これらの問題をクリアする必要がある。

表3. 次世代型音響システムの比較 (メーカー別)

図7. 従来の音響システム

図8. スピーカーレイアウト

5.おわりに

シネマ産業は、120年近く不変であったフィルムというフォーマットから、デジタルに移行しつつある。デジタル化により、シネマの技術革新は、今後かなりの速度で進行していくと考えられる。

当社の使命は、これらの変化に迅速に対応し、常に良好で安定した上映を提供し続けていくことであると考える。