光技術情報誌「ライトエッジ」No.38〈 特集号第三回〉

医療の光

2012年10月

新生児黄疸治療における光の役割

森本 幸裕

1.まえがき

太陽を神と崇める人種・民族は地球上に数多く存在するが、正に、我々地球人は生まれ落ちた時から、さまざまな形で太陽の恩恵を授かっている。これを科学的に活かした医療事例として、新生児黄疸治療法がある。

胎児は、新生児として生まれた瞬間から、包まれる環境が劇的に変化する。一つは大気に、もう一つは太陽の光や人工の光(ランプの光など)に包まれることである。新生児は大気中の酸素を体内に摂取し、燃焼させることで活動のためのエネルギーを得る。体内での酸素の輸送は血液によって行われるが、黄疸は、母胎内と外との環境の変化に対応できず、患ってしまう疾患の1つである。

簡便でしかも理に適った光による黄疸治療法は、1958年にイギリスのCremer医師によって偶然発見された1)。彼と看護師は、窓際に寝かせた新生児が日光に当たると、黄疸が改善することに気付き、新生児に日光と蛍光灯の光を当てて、血中のビリルビン(Bilirubin、C33H36N4O6 MW=584)濃度が低下することを確認した。

Cremer医師の発見以降、半世紀以上にわたって、黄疸治療に蛍光ランプによる光照射が行われてきた。しかし蛍光ランプでは、「治療中、児が暑がる」「副作用(ブロンズBaby)が生じる光も当たっている」などの問題も抱えていた。

これらに対応するためと、省エネ・準単色光放射のLED(Light-Emitting Diode)が登場したことが相まって、最近ではLEDを使っての治療方法が模索され、その効果と利便性、懸念点などを確認する総合的な調査が進んできている。ウシオ電機においても、時柄、LEDを使った光応用技術を、また、事業としてメディカル分野への本格的な進出を検討している真っ只中であったことから、新生児黄疸治療における光の役割を調査し始めた。

本稿では、奈良県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児集中治療部門(NICU)との共同研究で得た黄疸治療に関する医療技術と研究の成果を紹介する。

2.新生児の黄疸と治療の必要性

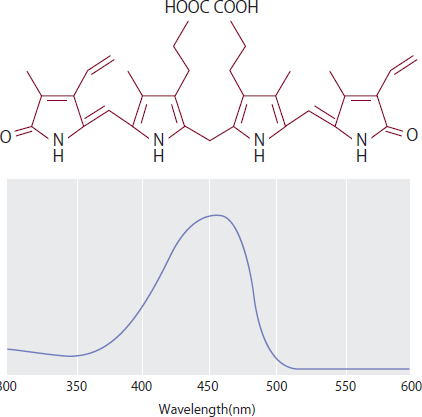

胎児は、母胎内では酸素を有効に使うために、赤血球を大量に必要とする。一方、新生児は、生後の環境において、酸素を十分に取り込むことができることから、余分な赤血球は破壊される。そのためにビリルビンが生じる。参考として、ビリルビンの分子構造と光吸収スペクトルを図1に示す2)。

生後直後は、ビリルビンを処理する肝臓の働きが未熟なために、一時的に血中のビリルビン濃度が高くなるが、一週間をピークに消失する。他方、母乳には黄疸を促進する成分も含まれており、これによって黄疸が引き起こされても、生後一週間程度で消失する。安心材料としては、母乳由来の黄疸は、後述する核黄疸(ビリルビン脳症)には発展しないことが分かっていることである3)。

黄疸は、新生児の90%以上において、生後2~3日から現れ始め、そのうちの約20%が治療を必要とする。ところで、黄疸の症状が肉眼で黄色く見えるのは、黄色をしたビリルビンが組織に沈着し、組織が黄色く染まる(黄染)からである。

ビリルビンは弾性繊維が豊富な皮膚や強膜、血管といった組織に沈着する。特に強膜との親和性が高いため、黄疸のスクリーニングは眼球結膜の色で調べる。しかし、黄染は組織沈着であることから、血液生化学のデータよりも遅れて変動する。

ビリルビンは上述のほか、大脳基底核にも沈着する。新生児は血液脳関門(Blood-Brain Barrier)ができ上がっていないことから、ビリルビンが非常に多いと、核黄疸を発症する。これは、非抱合型ビリルビンのうち、血清アルブミン(Alb、分子量66000)と結合していないビリルビン(UB、Unbound Bilirubin)が血液脳関門を突破し、沈着することが発端となる。

核黄疸が発症すると中枢神経が侵され、ミルクを飲まない、ぐったりして元気がないといった症状が現れ、痙攣や後弓反張を起こし始める。この段階で治療し、ビリルビン値を下げると、後遺症を残さずにすむ。そのため、特に異常がなくても黄疸には治療が必要である。

図1.ビリルビンの分子構造と紫外-可視域の吸収スペクトル2)

3.光化学反応を伴うビリルビンの代謝

ビリルビン(Bil)には水溶性の直接型(抱合型Bil;monoglucuronosyl Bil or/and diglucuronosyl Bil)と、脂溶性(非水溶性)の間接型(非抱合型Bil、遊離型Bil)がある。血液中のヘモグロビンが分解された果ての非抱合型Bilは、肝臓細胞または食細胞(マクロファージ)内で作られ、血液中に出る。

非抱合型Bilの代謝には、次の2つの経路がある。

(1)グルクロン酸抱合を受け抱合型Bilに変化する酵素反応

肝臓でグルクロン酸抱合を受けた後に分泌された抱合型Bilは、胆管を通して胆嚢にたまる。胆汁として腸管に出た後は腸内細菌によって水酸化され、より水溶性のウロビリン、ウロビリノーゲン、ステルコビリンに変えられ、一部は吸収されて肝臓でサイド処理されるか尿中に排泄されるが、大部分は便中に排泄される。便が褐色を呈しているのはビリルビンの代謝の結果である。しかし、新生児では腸管粘膜にあるグルクロン酸分解酵素が活発に働いているため、抱合型Bilは非抱合型Bilに変えられ、腸管壁から再吸収される。いわゆる、腸肝循環が盛んに起こる。このようにして、ビリルビンは再び血中に戻り、体内をクルクルまわって排泄されず、体内に飽和していく過程で組織に沈着する。

(2)光学異性化反応

ビリルビンの光による異性化の反応を図2に示す。ビリルビンは、構造に依存した化学的性質を示し、脂溶性のZZ-と、その異性体のZE-、EZ-、そして水溶性のEZ-シクロビリルビンがあり、殆どがZZ-として存在する。通常、血液中のAlbと結合した形で肝臓に運ばれるため、尿中には排泄されず、脂溶性のZZ-Bilとして存在する。物理化学の式のごとく表すと、BilとAlbの結合定数(affinity constant)は7×107といわれており、すなわち1molのUBあたり107molのBilがAlbと結合するバウンドビリルビンとして存在している4)。

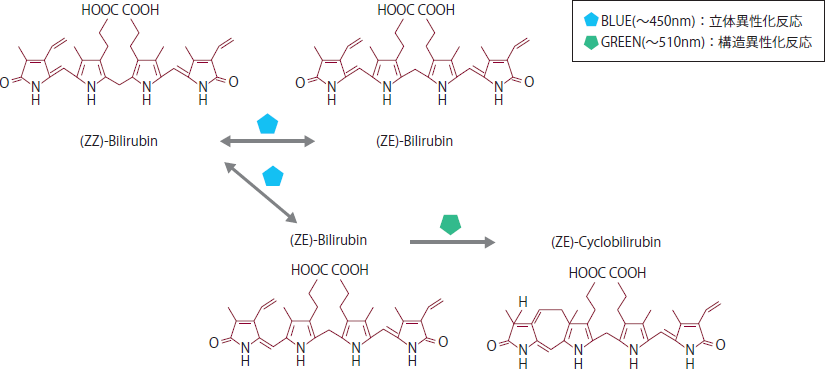

核黄疸の発症を避けるためにはUBを減らす必要があるが、その平衡関係から、バウンドビリルビンを減らせばよい(排泄させる)ことになる。図2が示すところは、脂溶性のZZ-Bilは、450nm付近の青色光を吸収すると脂溶性のZE-、またはEZ-Bilに立体異性化を起こす。そしてEZ-Bilは、510nm付近の緑色光を吸収すると、水溶性のEZ-シクロBilに構造異性化を起こす。このZE-シクロBilは尿中や胆汁に排泄され、血中の血清総ビリルビン(TSB)濃度が減少する。従って、UB値を減少させることができる。大西らは、この光異性化反応の反応定数をin vitro実験で求めており、EZ-シクロBilへ効率的に導く波長を求め、治療器は緑色光を発するものがよいと提唱した5)。

このように、光がビリルビン値を下げるメカニズムには、

- ① ビリルビンを水に溶けやすい形に変えること

- ② 肝におけるビリルビンの排泄を促すこと

- ③ 皮膚の血流を増加させること

が関与している。

なお、補足ではあるが、EZ-シクロBilの胆汁中への排泄が増えたとしても、排泄障害による滞留がある状態で光治療を継続すると、ブロンズBabyの病態を呈するので注意が必要である。

図2.ビリルビンの光代謝と光の波長

4.黄疸の治療

新生児が黄疸を患う原因として、

- ① 肝臓で抱合反応を起こす機能(水溶性Bilにする機能)が低い

- ② 赤ちゃんはもともと壊れるべき赤血球が多い(多血で赤く見える=「赤ちゃん」といわれるゆえん)

- ③ ヘモグロビンの寿命が短い(肝前性)

- ④ 成人ではみられないある種の酵素の活性により、もともと黄疸を存続させる機能がある

- ⑤ 肝臓および腎臓からの排泄が未熟性である

- ⑥ 腸内細菌叢が未発達である

- ⑦ 皮下脂肪の量が少ない(やせている=早産児ほど脂肪が少ないためにBilのAlbへの結合ができず核黄疸になりやすい)

が挙げられる。

NICUでは、Bil濃度を下げるために、やむなくBilとALBの結合を阻害するような薬剤(ある種の利尿剤や抗生剤)が使用されることや、核黄疸予防のため、UBを少しでも減らすためにアルブミン製剤という血液製剤を点滴で投与し、無理矢理、血清アルブミン値を上昇させることがある。

最終手段として、交換輸血(赤ちゃん自身の血液をゆっくり取り出しながら、見合う量を輸血する治療。この方法では、赤ちゃん自身の約85%の血液が交換される)を施術されることもあるが、この状況に陥らないために行われる初期の処方が、光治療である。

図3.光治療中の新生児の様子

光治療の採用に関し、日本国内では、1965年(昭和40年)に香川大学にて臨床検討が開始され、1968年(昭和43年)に光治療法が導入された。当時の研究成果が、現在も光療法の開始を判断する基準として使われる「井村-村田の基準」へと通じている6)。この基準は、出生体重をパラメータとして、TSB濃度を児の日令の関数として表したものであり、TSB濃度が基準値を上回れば処方が開始される。出生体重が低いほど基準値は低く、日令を重ねるほど基準値は高くなる。具体例を挙げると、出生時体重が1600g、日令が4日の児は、14mg/dL以上のTSB値を観測した場合に処方が必要と判断される。それまでは危険を伴う交換輸血以外に治療方法がなかったが、この研究により治療の選択肢が広がった。

TSB値の計測は、検査室レベルでは、生化学的方法であるジアゾ法(ビリルビンがジアゾ試薬と反応し呈色する)で定量される。一方、臨床的には、波長460nmの吸光度を測定する方法がとられる。小型フラッシュランプ光を照射し、皮膚から散乱される光を採取するのだが、ランプが古くなり、光量が落ちた場合は正しい値が得られない。ランプの交換は早め早めが望ましい。また、光治療を行った後は、TSB値は下がっていなくても皮膚の黄染は軽減する。そのため判断には注意が必要である。

UB値は、GOD-POD法によりベッドサイドで測定可能である。ブドウ糖をグルコースオキシダーゼ(GOD)で酸化させて、過酸化水素を発生させる。UBは、過酸化水素の存在下でペルオキシダーゼ(POD)によって酸化されるが、Albと結合したBilはこの酸化を受けない。このことを利用して、波長460nmの吸光度の低下から反応速度を求め、UB値を算出する。

5.黄疸治療用ランプとスペクトルの例

黄疸治療用のランプには、青色蛍光ランプ、緑色蛍光ランプ、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、青色LED、緑色LEDがある。治療器としては、児の上部から照射する落射型や、敷布代わりに設置するブランケット型、また肌着の中にランプが縫い込まれた密着タイプがある。

以下に、臨床治療現場で実際に使われている黄疸治療器のスペクトルを測定した例を記す。測定は、新生児が治療時に光を受ける状況を再現し、得られたスペクトルを相対照度として比較できるように工夫した。即ち、落射照射の際、受光部は灯具の発光面からの距離が30cmになるように設置し、照射面に正対させて中央を受光した。密着タイプの治療器の場合は、受光部を治療器に密着させて受光した。

なお、スペクトル測定には、可視域の感度補正を行ったファイバー式のスペクトロメータHR4000CG-UV-NIR(Ocean Optics製)を使用し、照度測定誤差±14%、波長分解能は1.6nmの条件で行った。

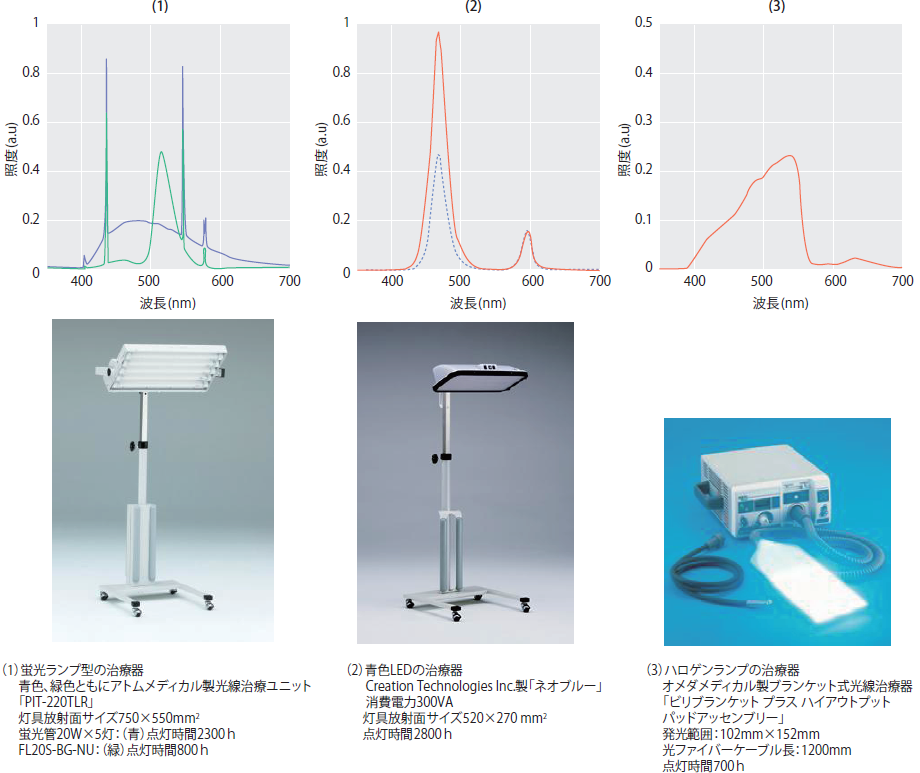

図4.3種類の光治療器の外観写真と測定した放射スペクトル

(1)蛍光ランプ型の治療器

青色、緑色の蛍光ランプとも436、546、577、 579nmに 線スペクトルが観測され、それぞれが73S1 → 63P1、73S1 → 63P2、63D2 → 61P1、61D2 → 61P1に相当する水銀のエネルギー遷移によるもので、水銀発光励起の蛍光ランプであることが分かる。

青色蛍光ランプの発光は400~700nmにわたり、最大放射波長は480nm。緑色蛍光ランプの発光は400~600nmにわたり、485nmあたりから長波長側にかけて急激に立ち上がり、最大放射波長は515nmであった。

(2)青色LEDの治療器

図3の(b)には、High(実線)、Low(点線)の2モードについて測定したスペクトルを示している。470nm発光と596nm発光のLEDが配置され、前者は治療用、後者は児の観察用の波長である。治療用の光は、High/Low比が2/1であり、High設定での発光の半値全幅は24nmであった。蛍光ランプ方式と異なる点は、420nmより短波長側に発光が無いこと、および525nmより長波長側に発光が無いこと(観測光は除く)である。

(3)ハロゲンランプの治療器

波長390~700nm(実質的には570nm)に発光があり、最大放射は538nmであった。538nmでの照度は緑色蛍光ランプのピークの約半分であったが、最も長波長に最大放射波長がある治療器であった。

6.研究成果

共同研究の内容について、奈良県立医科大学附属病院NICUより日本未熟児新生児学会へ論文投稿をしていただき、 Journal of Japan Society for Premature and Newborn Medicine 23(2), 53-57, 2011-06-15に掲載された。前節までの説明をご理解いただけたことを前提に、その主旨と内容を以下に記す。

オリジナル論文

青色発光ダイオードと緑色蛍光管の光源の違いによる

光療法の臨床効果 -放射照度の比較も加えて-

(著者) 内田 優美子*1、森本 幸裕*2、白 潤夏*1、中川 隆志*1、武山 雅博*1

釜本 智之*1、新居 育世*1、西久保 敏也*1、高橋 幸博*1

*1 奈良県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児集中治療部門

*2 ウシオ電機株式会社 技術統括部

1.Motivation

新生児高ビリルビン血症に光治療が行えるようになって以来、青色蛍光管(Blue FL)での光療法が今日も広く行われている。当時のBlue FLは紫外光を含むためにDNA損傷が危惧されていたところ、現在のBlue FLは400nmより短波長域は抑えられたものに改良されている。これに対し、大西らは光によるBil代謝の研究から僅かな紫外光も含まない、より長波長の緑色光が同じく新生児高ビリルビン血症の治療に有効があることを報告した5)。これを受け、新たに緑色蛍光管(Green FL)の光治療器が発売され、両蛍光管の光治療法は、その後の臨床研究報告からほぼ同等の効果であるとして、主たる波長帯が異なる2種類の光治療器が臨床使用されている。

一方、蛍光灯よりも消費電力が少なく耐久性に優れたLEDが、新生児高ビリルビン血症に対しても技術導入され、Blue FLに変わり青色LEDを用いた光治療器が臨床使用されるようになってきた。青色LEDのこれまでの研究報告では、従来のBlue FLと比較し、同等あるいはそれ以上の効果が得られるとする報告も散見される7-9)。Blue FLは400 ~700nmまでの波長、Green FLは400~600nmまでの波長と、二つの光治療器では波長域の重複がみられるが、新たに登場した青色LED光治療器は470nmをピークに放射照度は正規分布しており520nm以上の波長は少ない。このように種々の照射器の発するスペクトルが異なるにも関わらず、放射照度と青色と緑色波長での光療法の違いによる臨床治療効率について検討された報告はみられない。

このような背景の元、奈良県立医科大学附属病院NICUに青色LED光治療器を導入し、ほぼ2年が経過したので、Green FLとの間で光源の違いと臨床的効果を後方視的に検討した。なお、放射照度の測定は2機種で測定し、各治療器の放射照度からみた治療効率を検討した。

2.調査・検討

(1)対象

2007年5月から2009年4月までに奈良医大NICUに入院した新生児は715名で、その間に、高ビリルビン血症のため光療法を受けたものは150名であった。さらに、光治療に青色LEDあるいはGreen FLのみで治療し、経時的にTSB値が測定された児を対象とした。対象となった児は101例で、在胎週数は在胎25週1日~41週5日、出生体重は426~3,360gであった。

(2)方法

2-1.光療法の開始基準

光療法の開始は、村田・井村の基準[6]に準じ、TSB値が出生体重別日齢別光療法開始基準線を越えた場合とした。なお、核黄疸発症の危険因子{①周生期仮死(Apgar score 5分値≦ 3点)、②呼吸窮迫(PaO2≦ 40mmHgまたは経皮的酸素飽和度≦ 85%が2時間以上持続)、③アシドーシス(pH≦ 7.15)、④低体温(直腸温<35℃が2時間以上持続)、⑤低タンパク血症(血清総蛋白;TP≦ 4.0g/dL、またはAlb≦ 2.5g/dL)、⑥低血糖(BS<50mg/dL)、⑦溶血、⑧中枢神経系の異常徴候、⑨感染症)}が存在する場合は、出生体重が一段低い光療法開始基準線を越えたときに光療法を開始した。

2-2.光治療器と照射法

青色LEDの光療法はネオブルー(アトムメデイカル、東京) 、G r e e n F L の光療法はP I T - 2 2 0 R およびPIT-220TLR;蛍光管:FL20S-BG-NU;20W×5灯(アトムメデイカル、東京)を用いた。光療法は、原則として青色LED群はlow mode(Low mode:n=28)から、Green FL群は1面(Green FL1: n=27)から開始した(1面:上方から落射照明治療する方法)。ただし、光療法開始12時間後にTSB値が低下しない場合はLED群ではlowからhigh mode (Low to High mode: n=11)へ、放射照度を増加させた。また、治療開始時にTSBの急速な上昇がみられる、あるいは予測される症例では、担当医の判断でLED群において high mode(High mode: n=18)、Green FL群は2面または3面(Green FL2-3: n=17)から開始した(2面、3面:児の左右側面からも照射治療を追加する方法)。なお、落射照射の際、治療器は灯具の発光面から児までの距離が30cmになるように設置した。

2-3.TSB測定

踵を穿刺してマイクロヘマトクリットチューブ(Becton, Dickinson and Company, USA)を用いて約50µL毛細管血を採取し、ヘマトクリット遠心機3200(久保田製作所、群馬)を用い3,000 rpmで3分間遠心した。遠心後、黄疸計BL-300(トーイツ、大阪)を用い、波長分光光度法によりTBS値を測定した。

2-4.放射照度の検討

放射照度は、ファイバー式分光器HR4000CG-UV-NIR(Ocean Optics製、米国)を用いて、各光治療器の放射照度を測定した。尚、同器は波長毎の相対感度補正が成されている。 青色LED(Low mode, High mode)およびGreen FL(1から3面)で、光源から30cmの高さで放射照度を測定した。なお、統計学的処理はKruskal-Wallis検定、オッズ比検定、Mann-Whitney U検定を用いて行い、いずれもp<0.05の場合に統計学的に有意であると判定した。

2-5.光療法の評価

- ①TSBを治療開始時、治療開始12時間後、24時間後の3点で測定し、

- ②光療法開始後12時間および24時間後のTSB変化率(%/ h)=100×(治療前TSB-治療後TSB)/治療前TSB/治療時間をそれぞれ算出し、

- ③光源の種類または強度により、

- 1.青色LEDのlow mode治療群(Low mode)

- 2.青色LEDのhigh mode治療群(High mode)

- 3.Green FL 1面の治療群(Green FL 1)

- 4.緑色蛍光管2-3面での治療群(Green FL 2-3)の4群で比較した。ただし、Low to High mode群の症例のデータは、開始12時間まではLow mode群に、12時間以降はHigh mode群に加えた。

(3)結果

3-1.患者背景

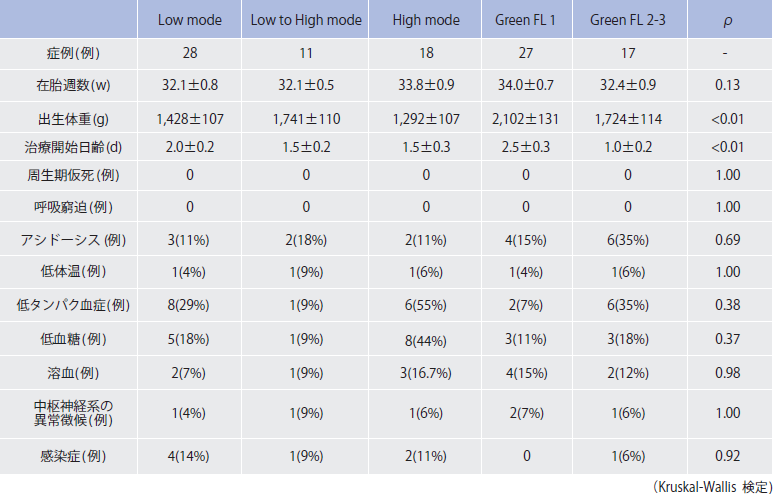

患者背景を表1に示す。出生体重および治療開始日齢にばらつきがみられた(Kruskal-Wallis検定;p<0.01)。しかし、核黄疸の危険因子については、有意差はなかった。

表1. 患者背景

3-2.光療法開始後

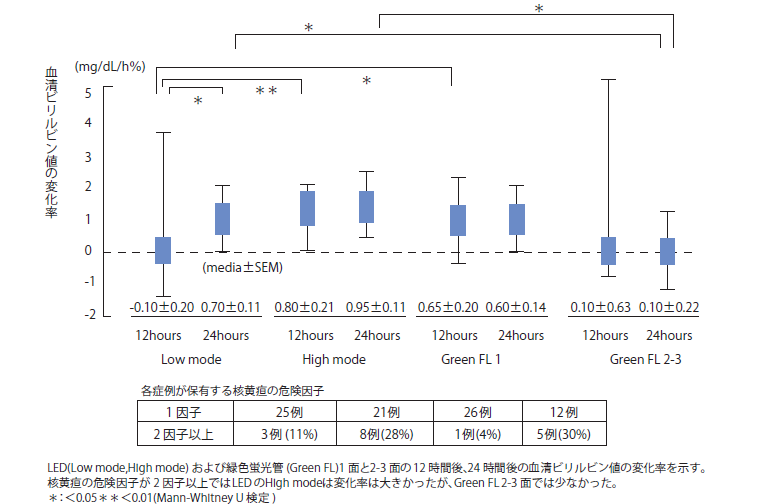

12および24時間におけるTSB変化率Low modeでは治療開始から12時間TSBはほとんど低下せず、24時間で低下した。一方、High modeおよびGreen FL1では治療開始12時間、24時間ともTSBは低下した。また、TSB変化率はHigh modeが最も大きく、Green FL2-3は最も小さかった(図4)。

図4.血清ビリルビン値の変化率と核黄疸の危険因子保有数

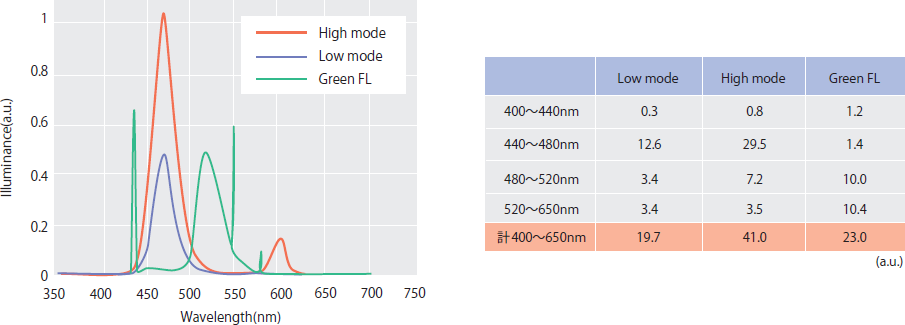

3-3.分光放射照度の比較

総放射照度は、低いものからLow mode、Green FL、High modeの順であり、High mode は他の方法に比して約2倍の放射照度であった(図5)(5章.「黄疸治療用ランプとスペクトルの例」を参照のこと)。

図5.各光治療器および強度別の分光放射照度

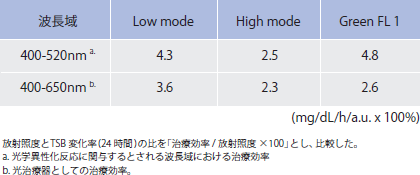

3-4.各治療器の放射照度からみた治療効率(TSB変化率との比較)

各治療器の放射照度とTSB変化率(24時間)の比を「治療効率(=TSB変化率/ 放射照度x100)」として求め、比較した。

a. 光学異性化反応に関与する波長域(400-520nm)における治療効率

Green FL 1 、Low mode、High modeの順でそれぞれ4.8、4.3、2.5(%2/h/ a.u.)であり、光学異性化反応に関与する波長域における治療効率はGreen FL 1が最も高く、High modeが最も低かった(表2;a)。

b. 光治療器としての治療効率(波長域:400-650nm)Low mode、 Green FL 1 、High modeの順でそれぞれ3.6、2.6、2.3( %2/h/ a.u.)であり、光治療器としての治療効率はLow modeが最も高く、High modeが最も低かった(表2;b)。

表2. 各治療器の放射照度からみた治療効率

3.考察

我々は青色LEDと緑色蛍光管の二種の光源について検討し、開始12時間、24時間ともに血清ビリルビンの照射時間当たりの変化率が良好だったのは青色LED High modeと緑色蛍光管の1面であり、両者に有意差はないという結果を得た。しかし、青色LED High modeは放射照度が著しく高いため、治療効率は表2に示したように低かった。一方、24時間照射下での治療効率が光治療器として最大であった青色LED Low modeは図4に示した通り、照射12時間ではTSB値の低下がほとんどなかった。したがって、その間に黄疸に曝されている時間が長いという欠点がみられた。また、緑色蛍光管1面は光異性化反応に関与するとされる波長域(400-520nm)での治療効率は最も高かったが、ビリルビンの光異性化反応の効率が急速に低下する520nm以降の波長も多く含んでいるため5)、光治療器としての治療効率は低くなった。なお、緑色蛍光管を2面、3面と多方向性から照射した場合の検討は、我々の予測と異なる結果を呈した。第一は、照射を2面、3面と増加させても放射照度が1面の照度に対し、相加的に増加していなかったこと、第二はTSB値の低下がほとんど得られなかったことである。前者の理由としては、Ocean Optics製の分光器は、受光面に垂直入射する光を主に測定し、斜入射する側方からの放射照度が正確に加算されないことが考えられた。次に、後者の理由としては、ビリルビン代謝における緑色波長の特性と患者背景の関与が示唆された。これまでの報告5, 10, 11)によると、脂溶性のビリルビンは455nm(青色)の波長で最大吸収され、可逆性の立体異性化反応を起こし、水溶性のビリルビンへと変化する。さらに、最大510nm(緑色)の波長で不可逆性の構造異性化反応を起こし、効率よく体外へ排泄されるビリルビンである(EZ)-cyclobilirubinへと変化することで黄疸が軽減する。今回、我々の検討において緑色蛍光管を2面、3面と照射した症例は、その3割が、核黄疸の危険因子を複数有しているハイリスク症例であった。これは、LEDのHigh modeを照射した群での危険因子保有の割合とほぼ同様であった。したがって、2面、3面と照射した症例で緑色蛍光管の効果が乏しかった理由として、1)ハイリスク症例に必要な放射照度を充分に照射していなかった、2)ハイリスク症例には緑色波長の効果だけでは十分でない、が考えられた。

以上の結果から、今回の検討においてハイリスク症例に対しTSB値を低下させる光療法としては青色LEDのHigh modeを選択するのがよいと考えられた。しかしながら、前述したとおり青色LEDのHigh modeは放射照度からみた治療効率が低く、放射照度の功罪について議論の余地があると考えられる。それは、光療法が酸化・抗酸化反応の防御機構に負の影響を与えるという報告12)に関連する。また、光療法によって抗酸化物としての働きも有するメラトニンが光療法により減少する13)という報告もなされており、今後、各波長および放射照度の影響および効果についてさらに検討する必要があると思われた。

4.謝辞

本原稿を執筆するにあたり、奈良県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センターNICUの高橋幸博教授、内田優美子助教に多数の助言とご支援を頂いた。最新の共同研究成果であるオリジナル治療器のスペクトルは、第48回日本周産期・新生児医学会学術集会にて内田助教より報告して頂いた。ここに厚く感謝の意を表したい。