光技術情報誌「ライトエッジ」No.38〈特集号第三回〉 2012年10月発行

医療の光

医療用内視鏡光源の技術動向

西明 愛子、溝尻 貴文

1.はじめに

医療用内視鏡の歴史は、1807年にドイツのBozziniがローソクの光を用いた喉頭鏡で人体内部の観察を試みたことに遡り、20世紀初頭まで、内視鏡の検査は苦痛も伴う危険度が非常に大きい特殊な検査であった。

そもそも内視鏡(Endoscope)とは、外部から直接観察できない対象物の内部を観察するための道具であり、挿入管が硬い筒状の硬性鏡と屈曲可能な軟性鏡に大別される1)。さらに昨今では、挿入管がないワイヤレスのカプセル内視鏡も登場している。

消化器系の内視鏡の原点は、1868年にKussmalが開発した「硬性胃鏡」とされている。一方、軟性鏡は、1932年にSchindlerとWolfが、30度ほど屈曲可能な「軟性胃鏡」を開発したのが始まりとされている。その後、Henningが胃内の写真撮影に初めて成功し、1950年には、東京大学とオリンパス光学(現オリンパス)によって、カメラを胃に入れて撮影する「胃カメラ」が開発され、鮮明な記録性を持つ点で飛躍的な進歩をとげた。しかし当時の課題は、観察画像を直接見られない(盲目下で撮影のみを行う)ことや、検査結果を得るのに時間がかかる(フィルムを取り出し現像する手間がかかる)ことであった。これらの欠点を克服したのが、1956年にHirschowitzによって開発された「ファイバスコープ」である。ガラス繊維を束ね、屈曲可能で十分な光量を有しており、これにより、原理的には全消化器官の観測が可能となった。

1983年には、先端に固体撮像素子(CCD)を内蔵した「電子内視鏡」が開発され、普及し始めている。外見上は、モニタ画面に映し出される画像を読むという特徴を有するが、画像信号として捉えることで、さまざまな発展の可能性を有している。

2.最近の内視鏡技術

(1)特殊光観察

1990年前後から、癌の早期診断や肉眼では見えない病変の観察を目的として、可視光以外の波長の光を用いた観察技術の開発が行われるようになってきた。白色光で観察するだけでは見えない病変・異常を検出するために、特定波長の光を使った観察が一般的になっている。また、病変部に蓄積し、光の特定波長に反応するような試薬を使用した検査なども広まりつつある。

内視鏡には、照射は白色光で行い、CCDで受光した後に任意の分光画像を再構成するタイプと、光学フィルタを使用し、光源から特定波長の光のみを取り出して照射するタイプがある。後者のタイプは、生体組織に観察光が入射されると拡散的に伝播する原理を応用している。生体の吸収・散乱特性は、部位によって強い波長依存性を持ち、光の深達度に大きな影響を与える。その一例として、NBI(Narrow Band Imagine)技術が挙げられる2)。NBIは、面順次照明方式に用いられているRGB3枚の光学フィルタの分光透過率特性を調整することで、粘膜表層の毛細血管の強調表示を行う。血管を高いコントラストで観察するために、Bフィルタによってヘモグロビンの吸収極大を中心波長(415nm)として、それより長波長側の光をカットし、透過する光の半値幅を狭くする。光を狭帯域化することで、光の深達度を表層に限定することができる。そして、深部の太い血管観察と粘膜表層の毛細血管とのコントラストを強調するために、Gフィルタによって緑色の狭帯域化も行う。以上の技術は、実際に照射する光の波長を変えているため、上記の前者のタイプに比べ、常に粘膜表層の毛細血管および粘膜微細模様を効果的、安定的に強調処理することが可能となる。

(2)内視鏡手術

内視鏡は観察・診断するだけでなく、処置具と呼ばれる微小な医療器具を組み合わせることで、さまざまな治療も可能となっている。

内視鏡に処置具を装着して使用する方法は、すでに1960年代より行われていたが、当初の目的は、生体の組織の一部を採取し、病気等の診断を行う“生検”であった。現在は、さまざまな処置具を使用することで、掴む、はがす、採取する、切る、砕く、止血するといった処置や治療を、観察・診断中に行うことも可能である。治療行為は、同じ部位に対して比較的長時間に渡って行われるため、観察においては、安定した照明が必要となっている。

3.医療用内視鏡光源に求められる特性

上記のように、内視鏡技術の発展に伴い、光源に対する要求は多岐に渡ってきた。

内視鏡は極めて細い光ファイバで構成されていることから、ファイバの中に効率よく光を送り、体内を照明しなければならない。そのため、光源には“高い輝度(明るい点光源)”が必要とされる。同時に、照明された画像を目で見ながら患部を診断するため、“正確な色”の情報、“光の安定性(チラツキがない光)”も重要な基本要件となる。これらのことから、色再現性の観点から、自然光(太陽光)に近い光が好ましく、太陽光の分光スペクトルに近似したキセノンの発光が利用されている。さらに、光源を点灯してからの患者の待ち時間を少なくするために、“瞬時点灯”が必要となる。また、上述のように、特殊光観察や内視鏡手術など、内視鏡技術の発展に応じて、光源に求められる要求は日々変化している。

当社は、それら光源への要求を的確に捉え、要求に応じたさまざまな光源を開発・提供して、具現化する使命がある。

4.内視鏡光源としてのUXRの特徴

実現した一例として、ミラー内蔵型セラミックキセノンランプ「UXRシリーズ」を紹介する。

UXRの原型は、1960年代にVarian社で開発された。従来の放電ランプとは異なった素材や部品の構成をしており、これにより、コンパクトで破裂に対する機械的強度に優れていることやハンドリングのしやすさから、主に、安全性の配慮が求められる用途に応用されてきた。また、放電空間に回転放物面鏡を内蔵し、高輝度で平行度の高い出力が得られることから、ファイバ照明用として、特に300Wクラスは医療用内視鏡に、1kWクラスは耐振性の要求されるサーチライトに用いられてきた。1995年頃から、光の利用効率を高めるために、回転楕円鏡を内蔵したランプが提案され、1996年に業務用プロジェクタに採用されはじめた。

当社では現在、300W医療用内視鏡光源「UXR-300」(図1)を量産化しており、本稿では、このUXR-300のメリットについて述べる。

図1.ミラー内蔵型セラミックキセノンランプ「UXR-300」

(1)UXRの特徴

①演色性がよい(患部の色で診断することが多いため)

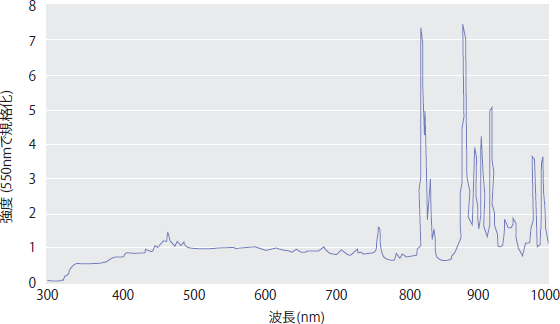

病変部分の凹凸、表面模様などの形状や色調の微妙な変化を読み取ることから、演色性に優れた光(自然光に似た光)が求められる。そのために光源としては、擬似太陽光ランプといわれるキセノンランプ が 使 用される。このランプは、400~700nmに渡って太陽光に近いブロードな波長分布(図2参照)を持つ。このことから、特定波長を使用したい場合も、任意に波長選択ができる。

②点光源に近い(φ3以下のバンドル径のファイバに入射するため)

光学系を設計する上で、点光源は非常に利便性に富むことから、高精度の光学装置に多く使用されているが、医療用内視鏡も点光源が求められる。キセノンランプの発光は電極間でなされる。極間に発生するアークの長さ(アーク長)は極間距離よりやや長くなるものの、極間距離により決定される。したがって、極間をなるべく小さくすることが点光源に近づけることになる。UXRの極間距離は約1mmと点光源に近く、細径のファイバに対して効率よく集光することができる。

③平行光を出す(ランプ交換の際の位置調整をなくするため)

発光管を形成するアルミナ焼結体の内面は、反射鏡形状に成型されている。そのミラー形状はパラボラであり、パラボラミラーの焦点にアーク輝点がくるように設計している。そのため、出射光はほぼ平行であることから、ランプ交換の際は、煩わしい位置調整が不要である。

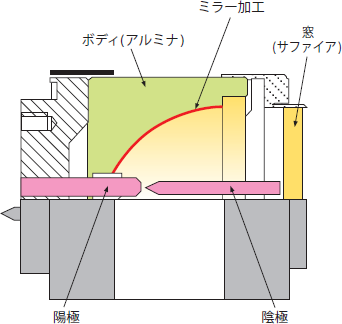

④耐破裂信頼性が非常に高い(検査中または術式中の破裂音は事故につながるため)

ガラスを使用せず、セラミックと金属を使用した構造であることから、破裂の可能性がかなり低い。図3に断面図を示す。通常のキセノンランプの発光管にあたる部分は、アルミナとコバールで形成されており、そのシールにはロウ接と溶接が使用されている。コバールとは鉄、ニッケル、コバルトからなる合金である。コバールを材料として使用する理由は、その熱膨張率がアルミナのそれに近く、接合部にかかる熱的ストレスを、製造工程においても、また点灯時においても、小さくすることができるからである。

コバールと接合されるアルミナの表面は、Mo-Mn法によってメタライズ処理を行い、その表面をニッケルメッキすることで、その後のロウ付けを可能にしている。発光管を形成するアルミナは、内面が楕円または放物面状に機械加工され、ミラーの役目を果たしている。ミラー面は、光沢を出すためのガラス(釉薬)と、その上に、スッパタリングまたは真空蒸着によって銀をコーティングし、反射鏡としている。蒸着膜は、紫外光域を利用する場合、銀の代わりにアルミニウムを使用することもある。

光を取り出す窓には、アルミナの単結晶であるサファイアを使用している。陰極は、それを支えるモリブデン板に接続されており、モリブデン板は同じく口金(-側)につながるフランジへと接続されている。陽極は、口金(+側)となるベースに接合されている。電流導入端子には冷却のためのヒートシンクを装着し、導電は、このヒートシンクを介してなされる。

図2.UXR-300の分光分布(550nmで規格化)

図3.UXR-300の断面図

(2)新たな性能要求

近年の内視鏡においては、従来のUXRの性能に加えて、さらに以下の性能が求められている。

①光量アップ・省電力

特殊光診断においては、特定波長の光のみを使用するため、光源全体の光量と比較すると、かなり絞られてしまう。そのため、光源全体の光量のアップが求められる。

電流を大きくすれば、輝点の輝度が高くなり、集光効率のよい光量が得られる。しかし、ランプ入力を大きくすると、ランプ電源の巨大化や排熱の問題が生じる。また、装置の電源を一般の家庭用コンセントから使用することができず、別系統を準備する必要が出てくる。そのため、省電力化が求められる。

省電力化の手段の一つとして、パルス点灯の照明システムが挙げられる。パルス点灯とは、一定電流の直流電流成分よりなる基底電流値と、基底電流値に同極性の電流値が重畳されてなる最大電流値が、同じ極性の範囲で一定時間ごとに一定の周期で交互に入力されて行われる点灯をいう。最大電流値におけるランプの光を出力することで、全体の平均電流値を抑えながら、ランプの光量を上げることが可能になる。

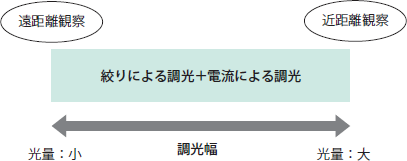

②調光幅

近点観察と遠点観察では、必要な明るさは異なる。そのため調光の必要がある。調光幅は絞りによる調光と電流による調光を組み合わせることで、大きくすることができる。(図4参照)

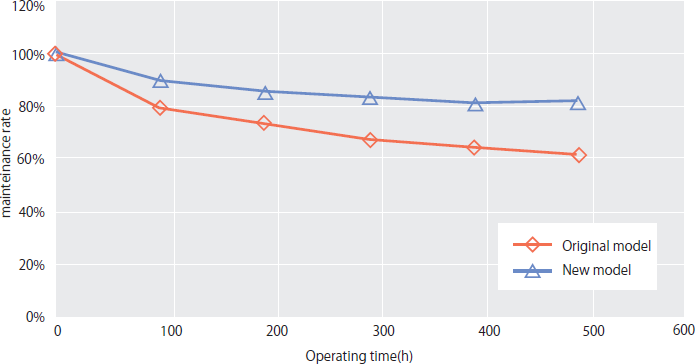

しかし、その調光は、ランプから発せられる光量の範囲内でのみ可能である。そのため、ダイナミックレンジを保ち続けるには、寿命による光量変化を抑える必要がある。つまり、ランプにおいて、初期からの光量維持率のアップが求められる。

ただし、パルス点灯や、電流による調光によって、陰極先端の温度が短時間に変化し、フリッカーや光量劣化を引き起こす原因となる。当社では、陰極からの電子放出を助ける炭化処理プロセスを開発し、光量の維持率を改善している。(図5参照)

図4.絞りと電流による調光と調光幅

図5.従来型モデルと新型モデルの光量維持率比較

5.今後の方向性

近年、LED、LDといった固体光源の注目が高まっている。LEDやLDの場合、キセノンランプと比較して長寿命化が見込まれる。また、キセノンランプよりも小型化できる可能性も考えられる。そのため各社では、メンテナンスフリー、省スペースの観点で検討が行われている。ただし、単色光源であることから、演色性といった課題も残っているようだ。

今後、特殊光観察の技術革新とともに、生体に反応する波長、自家蛍光を励起する波長、試薬と反応する波長など、必要な波長を効率よく付加するような光源が求められることが予想される。必要とされる波長とマッチするLDやLEDが、単体あるいはキセノン光源と組み合わせて照射するようなことも考えられるのではないだろうか。その際には、特定波長のみを効率良く発光するLDやLEDなどは、一般照明用途とは異なり、専用品となる可能性もある。光源の幅広いラインナップが必要になってくるであろう。