光技術情報誌「ライトエッジ」No.10(1997年6月)

第3章 情報機器の現状と動向

3. 情報機器の現状と動向

3.1 読み取り機器(スキャナ)1)

スキャナとは紙や写真等の二次元情報から画像上の画素の位置情報と分光反射(透過)率に相当する情報をデジタルデータに変換しコンピュータ等に出力する機器である。当初スキャナはその扱うデータ量が膨大であるために、大型コンピュータを使うCAD(コンピュータ支援設計)や、OCR(光学的文字認識)の入力装置等に利用されていた。1980年以降のパーソナルコンピュータ(PC)の普及に伴い、画像(イメージ)情報をPCに取り込みインターフェースを簡素化したいと要望されていた。1984年には国内外でパーソナルコンピュータ(PC)用にスキャナが作られ始めたが、当時のPCの性能では膨大なデータの処理に時間がかかるなどの問題から普及にいたらなかった。1980年中頃からグラフィックの処理を重視したPC(マッキントッシュ)が現れ、DTP(デスクトップパブリッシング)が使われ始め、1987年にはDTPの本格普及が始まり、スキャナ市場の拡大が始まった。最近ではマッキントッシュやウインドウズ95の登場でグラフィック環境が広がり、スキャナを使う環境が一層整ってきた。スキャナは当初の主な用途はOCRであったが、現在では印刷用のスキャナ、ファクシミリの読み取り部、PCのイメージデータ入力機器、デジタルPPCの読み取り部、各種複合機の入力部等、様々な分野、用途で使われており、今後イメージデータの処理の進化、OA機器のデジタル化の広がりとともにスキャナも一層発展していくと思われる。

(1)スキャナの原理

スキャナとは紙や写真等の二次元情報から画像上の画素の位置情報と分光反射率(分光透過率)に相当する情報をデジタルデータに変換しコンピュータ等に出力する機器であり、その構成は、読み取り部(主走査を行い、照明光源、光学系、ラインセンサからなる)、搬送系(副走査を行う、ただしハンディスキャナでは人間の手で行う)、信号処理部(データ圧縮等の処理を行う)からなる。

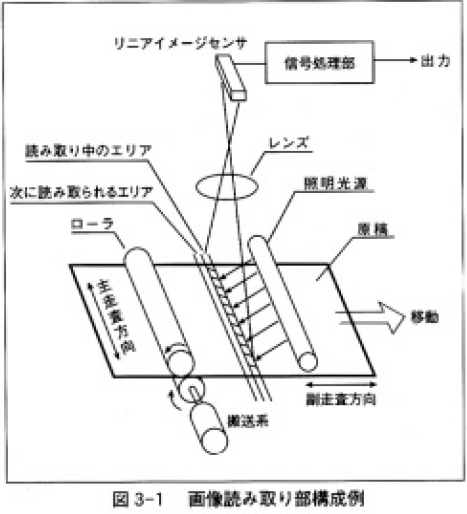

原稿である紙等の画像を光源で照明し、その反射(透過)光を光学系を通してリニアイメージセンサ(ライン状にセンサ素子を並べたデバイスで、代表的なものはCCD)で細いライン状に読み取り、搬送系で原稿と読み取り部の相対位置を少しずつずらし、次の読み取りを行い、これを繰り返して画像情報を読み取り、各種の信号処理をしてデジタル情報としてコンピュータ等へ出力する。リニアイメージセンサを使った読み取り部の構成例を図3-1に示す。その他、製版用のドラムスキャナやカメラタイプのスキャナがある。ドラムスキャナではイメージセンサに単独の素子を使い、主走査も副走査も機械的に行う、従って分解能はデバイスの分解能によらず非常に高い分解能が達成できる。カメラタイプのスキャナではデジタルカメラと同様に二次元センサを使う、センサの画素数に制限があり解像度は低い。更に、スキャナとして独立して存在する場合とファクシミリやデジタル複写機の例の様に他の装置に組み込まれている場合がある。

以下パーソナルコンピュータ(PC)に使われるリニアイメージセンサを用いた方式のスキャナについて説明する。

(2)スキャナの種類

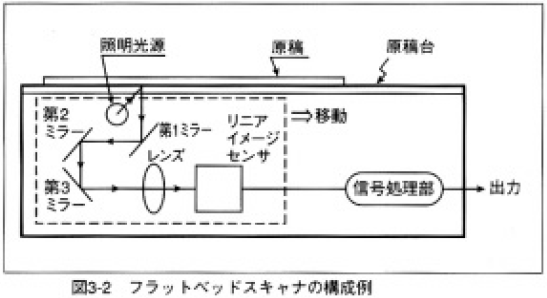

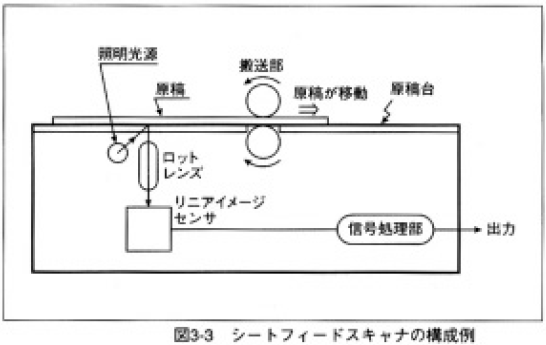

既に2.1.1で記したようにいくつかの種類がある。フラットベッドスキャナは図3-2に示すように平らなガラス等でできた台に原稿を置き、リニアイメージセンサ(CCDが多く使われる)を含む光学系を動かしてリニアイメージセンサの画素と直角方向の走査(副走査)をし情報を読み取るスキャナである。シートフィードスキャナは図3-1 に示すようにリニアイメージセンサを含む光学系を固定し、原稿を動かしリニアイメージセンサの画素と直角方向の走査(副走査)をし情報を読み取るスキャナである。ハンディスキャナはその名の通りスキャナ本体を手に持って動かし副走査を行い原稿を読み取るタイプの小型スキャナである。フィルムスキャナは写真フィルム(35mm/APSetc)専用の透過情報を読み取るスキャナである。

(3)読み取り部(主走査)

読み取り部の構成要素としてはリニアイメージセンサと光学系と照明光源があり、縮小 光学系を使う場合と等倍光学系を使う場 合がある。

リニアイメージセンサについては3.4で述べられるのでここでは簡単に説明しておく。CCDリニアイメージセンサはスキャナ、デジタル複写機、ファクシミリ、その他で広く使われている。CCDリニアイメージセンサの動作はライン状(一次元)に多数並んだフォトダイオード(感光部)に入射した光エネルギーを信号電荷に変換し、シフト電極を通じて、CCDアナログレジスタ(転送部)に移送する。CCDアナログレジスタに移送された信号電荷は通常2相のクロックパルスで順次転送され出力部のアンプで電圧に変換され信号として読み出される。つまり、横1列に並んだ多数(N個)の受光器で捕らえた光信号を、N個の順次電圧信号に変換し出力する。カラー化対応としては3ラインのCCDとカラーフィルタを1パッケージに組み込んだカラーCCDリニアイメージセンサも使われている。CCDリニアイメージセンサは高感度、低ノイズ、高速、高分解能、低消費電力化の努力が進められている。

縮小光学系は図3-2に示すように原稿の画像を光学系を用いて小型のリニアイメージセンサ上に縮小投影し読み取る。等倍光学系は図3-3に示すように原稿と等幅のロットレンズアレイ等を用いて等幅のリニアイメージセンサで読み取る。 結像光学系の基本はカメラ等と同じなので、それらの参考文献を参照されたい。ここではスキャナ独特の問題のみをあげておく。

光沢のある原稿でリニアイメージセンサに正反射成分が入ると原画情報を読み取る事ができないので、原稿照明光源の正反射成分がリニアイメージセンサに入らないような光軸設計がされる。

リニアイメージセンサに入る光量が明るくかつ均一になること。これを阻害する要因には、ランプの配光分布(特に両端で問題になりやすい)、光学系のcos4則(光学系の周辺視野の明るさがcos4θに比例して暗くなること)、レンズの口径触(光束がレンズの縁等で蹴られ、減少すること)等があり、いずれも中央に比べ周辺部が暗くなる原因になる。これらを防ぐために、光学的シェーディング補正を行い中央の光量を減らし結果として像面光量を極力一定に近づけることが行われる。

カラースキャナでは原稿の色分解を行う。色分解の方法には大きく分けて、光源切り替え方式、フィルタ切り替え方式、カラーリニアイメージセンサを使う方法がある。

光源切り替え方式は、3本の蛍光ランプを順次点滅し、モノクロイメージセンサで原稿の画像情報を順次読み取り、赤、緑、青の信号出力を得る。フィルタ切り替え方式は光源とリニアイメージセンサの間に赤、緑、青のカラーフィルタを設け切り替えて赤、緑、青の信号出力を得る。カラーリニアイメージセンサ方式は3ラインのリニアイメージセンサとカラーフィルタを1パッケージに組み込んだカラーリニアイメージセンサで、色分解と読み取りを同時に行う。読み取り用光源の種類や光源への要求については、2.4で説明したのでここでは省略する。

(4)駆動系(副走査)

リニアイメージセンサを用いたスキャナを副走査の方式から分けるとフラットベッドスキャナ、シートフィードスキャナ、ハンディスキャナ等がある。フラットベッドスキャナは平らなガラス等でできた台に原稿を置き、リニアイメージセンサ(CCDが多く使われる)を含む光学系を動かして副走査をするスキャナである。シートフィードスキャナはリニアイメージセンサを含む光学系を固定し、原稿を動かし副走査をするスキャナであり、ファクシミリにもよく使われる。

ハンディスキャナはその名の通りスキャナ本体を手に持って動かし副走査を行う小型のスキャナである。

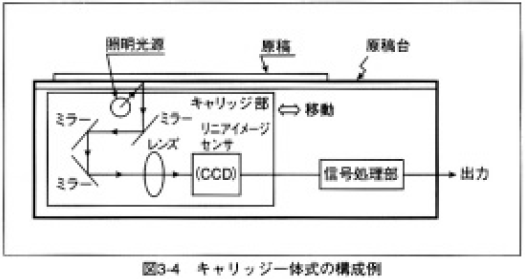

フラットベッドスキャナにはキャリッジ一体方式とミラー移動方式とがある。

キャリッジ一体式(図3-4)は照明光源、光学系、リニアイメージセンサ(CCD)の全てをキャリッジ内に組み込みキャリッジを移動させることで副走査を行う。この方式は光学系の精度を保ちやすいが、スキャナをコンパクトにまとめにくいと言われている。

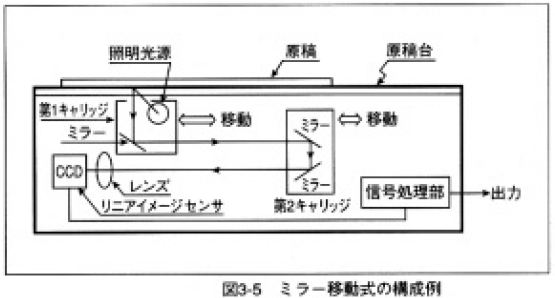

ミラー移動式(図3-5)は結像レンズとリニアイメージセンサ(CCD)をスキャナ本体に固定し、残りを2分割にして、それぞれが移動する。すなわち原稿照明光源と第1ミラー部と2枚の平面ミラーで構成された折り返しミラー部に分割し原稿面からCCD面までの距離が走査に伴い変化しないように相互に移動する。この方式は構造をコンパクトにまとめやすいが機構的に複雑で機構のズレ、ガタ、駆動ベルトの弾性などにより光学性能に影響が出やすいと言われている。

(5)信号(画像)処理

スキャナにおける信号処理は原稿を読み取る際に、人間の感覚との差や欠陥を各種の処理で埋めることとも言える。この為の処理としては、シェーディング補正、γ補正、濃度補正、MTF補正、ノイズ補正、色補正等がある。シェーディング補正は原稿面の照度ムラやリニアイメージセンサの多数ある素子の各素子間の感度バラツキを補正する。γ補正はリニアイメージセンサの入力出力の関係に非線形が発生する場合に線形に補正する。濃度変換はイメージセンサが入射光量に比例した出力をするが、人間の視覚は対数であり対数変換を行う。MTF補正は白と黒の間隔が狭くなると、コントラストの低下とボケが発生する。この性能を振幅伝達関数(MTF)で評価する。これをMTF補正フィルタで補正する。ノイズ補正は、原稿用紙の種類によっては地肌のデコボコが画像の品位を低下させることがあり、これをローパスや平均化フィルタで補正する。色補正はプリンタ等の出力画像と原画像との色の再現性をよくする補正である。

(鈴木義一)

3.2 記録機器(複写機)2,3)

複写機とは、紙や写真等の二次元画像情報の位置と分光反射率に相当する情報を、他の紙に複写する機器である。複写機の種類は、大別するとアナログ複写機とデジタル複写機の2種になる。アナログ複写機は初期から使われてきた方式で、原稿の反射光情報を光学系を通してプリント機構に送り紙に出力する方式と、日光写真のように原稿の透過光情報を直接感光紙に転写する方式とがある。デジタル複写機はスキャナで原稿の反射光情報をデジタル情報に変換してから、プリント機構に送り紙に出力する方式で、複合化やインテリジェント化しやすい。

複写機の始まりは、1830年ベルギーでドイツ人学生Albert Breyorが、写真で本のコピーをとることを開発したことから始まる。1842年には英国の科学者でもあり天文学者でもあるSie John Herschelが、青写真法と呼ばれる透明(半透明)原稿から紫外線感光紙を用いて青地に白のコピーを得られる方法を開発した。その後いくつかの方式が開発されたが、今日まで残っている方式の代表的な方式の歴史をあげておく。

ジアゾ方式は、1920年ドイツのGustav Kogelが乾式ジアゾ法(USP 1,444,469 1923)を開発し、ジアゾ複写機の開発に成功し、1924年にはドイツのKalle社で商品化された。1929年にはオランダで開発された湿式法(USP 1,841,653 1932)を米国で導入商品化をした。1960年には熱現像を使い、アルカリ溶液やアンモニアガスを使わないジアゾ法が商品化された。その後、電子写真複写機と並んで市場を二分して使われた時代もあったが、普通紙コピーの普及とともに減少し今日にいたる。

電子写真複写機は、特許法律家でもあり物理学者でもある、カールソン(Chester F . Carlson)が自らの仕事の中で複写の必要性を痛感し、1930年より研究を開始し、1938年10月に電子写真の原型を完成し(USP 2,221,776 1940)電子写真(ElectoroPhotography)と名付け、後にゼログラフィ(Xerography)と呼ばれるようになった。その後バッテル記念研究所で改良され、1947年にはゼロックスがバッテルのスポンサになると同時にゼロックスでも研究を開始し、1950年にはゼロックスから透明原稿を必要とする帯電、露光、現像、定着の各工程の装置が独立した手動のコピー機が発売された。1960年にはゼロックスから完全自動の複写機が発表された。この方式は普通紙コピーであり加筆性や保存性、白地に黒表示、異臭がない等々の特徴から他の複写方式を圧倒し今日にいたる。なおここではゼログラフィ方式を中心に電子写真方式の歴史を記したが、電子写真にはゼログラフィ方式、エレクトロファクス方式、電解方式、感光性トナー方式等々各種の方式がある。

3.2.1 複写機の種類

複写機の種類としては、銀塩式、ジアゾ式、サーモグラフィ式、デュアルスペクトラム式、電子写真式等がある。銀塩式を細分化すると、拡散転写式、色素転写式、安定化式があり、電子写真式は、ゼログラフィ、乾式エレクトロファックス、湿式エレクトロファックスがある。

銀塩式は写真に近い方式であり、現像液が必要、処理スピード、保存性、加筆性に難がありあまり普及していない。ジアゾ式は過去非常に普及したが最近は電子写真式に押され減少している。

電子写真式は感光ドラムと普通紙を使う間接法と専用感光紙を使う直接法があるが、直接法には加筆性、表面の傷のつきやすさ、臭気等で難があり、間接法の普通紙を使うゼログラフィ方式(PPC)複写機が主流の座を占めている。

ここでは現在の代表的方式であるPPC複写機について解説する。

3.2.2 ゼログラフィ方式の原理

ゼログラフィ方式は、半導体を帯電させ、帯電した表面に光を当て半導体の光導電性により部分的に放電させ静電潜像を形成し、この静電潜像に微粒子を吸着させて現像することを基本としている。

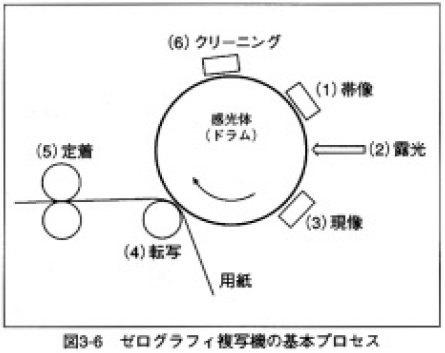

複写機のプロセスには 図3-6に示すように通常以下の6種のプロセスがある。

(1)帯電

感光体を帯電させ感光性を与える。ゼログラフィでコピーをするには、まず感光体を帯電させる。帯電は暗所で行われ高電圧源に接続されたコロナ放電発生装置によりイオンを発生させ光導電層に電荷を均一に与える。

(2)露光

感光体を露光して静電潜像を形成する。一般的には投影露光により帯電した感光体に露光し、静電潜像を形成する。光が照射された部分の電荷は減少し、光の当たらない部分では電荷が残る。こうして静電潜像が形成される。露光光源にはアナログ複写機の場合多くはハロゲンランプが使われる。デジタル複写機の場合には、読み取りにはスキャナと同様の光源が使われ、感光体への書き込みにはレーザが使われることが多い。

(3)現像

静電潜像を微粒子(トナー)で現像する。ゼログラフィの現像は感光体の静電潜像にトナーが電気的に吸引され行われる。通常、トナーは静電潜像と逆極性に帯電されて吸着しやすくされているとともに、トナーを感光体に物理的に接触させ吸着しやすくされている。更に面積の大きい黒ベタ部分の中心部が薄く周辺縁が黒く強調される周辺効果現象の対策として、現像電極(磁気ブラシやローラ等が現像電極を兼ねていることもある)を用いて電場の補正を行う。

(4)転写

感光体上に現像されたトナーの像を紙等に転写する。転写は電気的に行われ、トナーを吸着させた感光体に紙(普通紙)を重ね、潜像と同極性の電荷を紙に帯電させた後、紙を感光体から引きはがす。こうしてトナーが紙に吸着され、転写される。

(5)定着

転写された像に熱を加え定着する。転写後のトナーの像を加熱し、トナーの外周部の樹脂を溶かし紙に融着させ定着する。加熱方法としてはハロゲンヒータを使ったオーブン方式やヒートローラ方式、フラッシュランプ方式などがある。オーブン方式は熱源の放射熱を利用したものであり熱源は高温になるので、紙詰まりなどで停止したりすると焦げや発火につながることがある。ヒートローラ方式は熱効率が高く高速機をはじめとして、最も多く使われている。この方式はヒートローラとプレッシャローラとの間に紙を通すので紙の状態によってはしわが発生することがある。フラッシュランプ方式は、トナーの変形が問題になるような精度を要求される特別な用途で使われる。

(6)クリーニング

次のコピーにそなえ感光体をクリーニングする。感光体に残ったトナーは次のコピーを行う際に画像品質を低下させる原因になる。転写後、残ったトナーを取り除きやすいように、冷陰極蛍光ランプやフィラメントランプ、発光ダイオード(LED)を用いて感光体の除電を行った後に、物理的にブラシなどでトナーを取り除く。

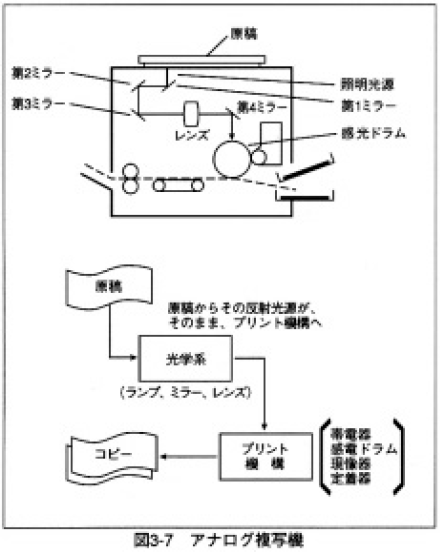

3.2.3 アナログ複写機

アナログ複写機の構造を図3-7に示す。原稿を棒状光源でスリット状に照明し第1ミラーとともにスキャナの副走査方向の移動(ミラースキャン)により走査し、第2第3の折り返しミラーと結像レンズを介して、感光体である感光ドラムに結像させる。スリット状に照明されミラーを介して読み取られる部分の移動とドラムの回転を同期させて原稿の静電潜像を作る。以後は3.2.2での説明と同じ動作である。原稿照明用棒状光源としては、低速機では蛍光ランプやハロゲンランプが、高速機ではハロゲンランプが、光学的シェーディングを施して使われる。感光ドラムの感光体としてはSe系、CdS系、A-Si系、OPC系などが使われる。

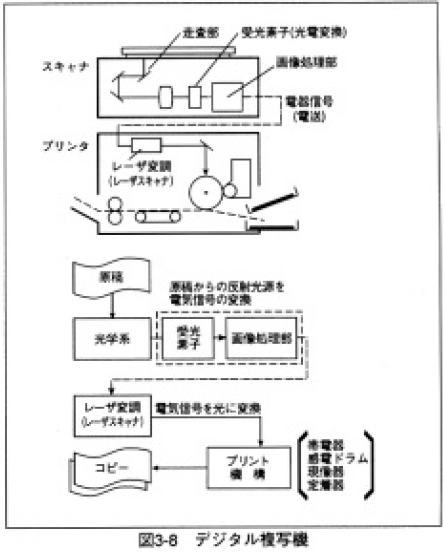

3.2.4 デジタル複写機

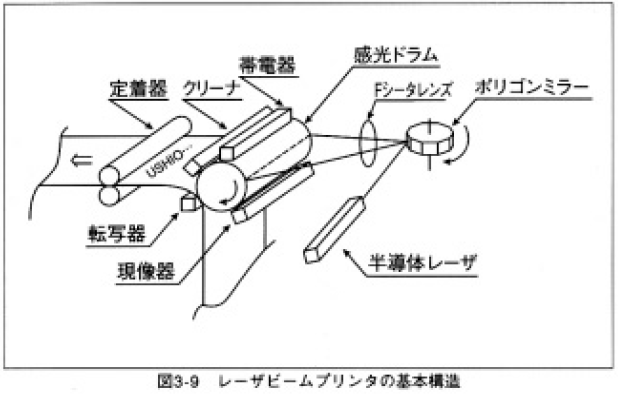

デジタル複写機の構造を図3-8に示す。大まかな構成はスキャナ部とプリンタ部で構成される。スキャナ部は3.1のスキャナと同様である。デジタル複写機におけるプリンタ部にはレーザとゼログラフィ方式を組み合わせたレーザビームプリンタが多く使われる。ここでレーザビームプリンタについて簡単に触れておく。レーザビームプリンタは1975年にIBM社から発表され、その高速性と図形等が扱えることから画期的であった。当時のレーザビームプリンタに使われたレーザはHe-Ne(632.8nm)やHe-Cd(441.6nm)等の気体レーザであり、レーザの出力変調には超音波変調器が使われ、走査にはFθレンズと回転多面鏡(ポリゴンミラー)が使われた。その後、1980年に国内のメーカで超音波変調器を使わず直接変調が可能な半導体レーザ(GaAlAs 780nm)を使ったレーザビームプリンタが開発され小型化、低価格化が進行した。レーザビームプリンタの構造を図3-9に示す。基本的にはゼログラフィ方式のアナログ複写機と同様な構造であるが、画像を感光ドラム上に形成するにあたりスキャナ等からのデジタル信号をもとに小さな点で画像を再現する点が異なる。画像信号で半導体レーザを電気的に直接変調しレーザは点滅を繰り返す。半導体レーザから出た光をコリメータレンズを通して、多面体反射鏡(ポリゴンミラー)とFθレンズで副走査を行い、感光ドラムを回転させることで主走査を行い静電潜像を感光ドラム上に再現する。以後の処理はゼログラフィ方式のアナログ複写機と同じである。なお、点の間隔の細かさは画像のきめの細かさにつながり、細かいほど文字や画像が鮮明になる。この点の間隔の細かさをdpi(1インチ当たりのドット数)で表す。レーザビームプリンタに使われる感光体は使われるレーザの波長により異なる。He-Cd(440nm)ではSe系が、He-Ne(632.8nm)系ではSe-Te系、A-Si系、CdS系が使われる。半導体レーザ(780nm)では当初Se系が使われていたが、最近は硬く長寿命と高感度が期待されるA-Si系、対エコロジー性や安価が期待されるOPC(有機半導体)が使われ始めている。

(鈴木義一)

3.3 伝達機器(ファクシミリ)4,5,6)

ファクシミリとはイメージ情報を遠隔地に伝送するものであり、送信側では、原稿の二次元情報を走査により線または点に分解し読み取り、データ圧縮や変調等の信号処理をして電話回線を介して送出し、受信側では電話回線を通して送られた信号を復調し送信側と同様に走査をしながら記録信号に変換し原稿情報を復元する。スキャナとプリンタに伝送装置を組み合わせたものとも言える。ファクシミリの起源は1840年代にさかのぼる。

英国のベインによって考案され、1843年英国特許第9745号として出願、登録されている。当時モールスが電信を発明しており、信号を遠方に伝送する手段は存在した。ベインの発明したファクシミリの構成は現在の電子技術で実現されているものに比べ、メカニカルな構成であるがファクシミリの基本原理である原画の(読み取り)走査、伝送、記録、同期等を独特の機構で実現しており、現在のファクシミリの基本は全て備えていた。原画の読み取り走査には振り子の等時性を利用、送信側と受信側の同期に手段にも振り子の等時性を用い、記録の手段としては澱粉を浸した用紙にブラシを通じて信号電流を流して化学変化をおこさせ発色させる電解記録を利用、伝送方法には片側には電線を、帰路には大地を用いた電送を使った。

ベインの発明以後、多くの人々により、円筒走査、読み取り素子、等々ファクシミリの基本技術の発明、発見がなされている。

1925年になるとアメリカのベル電話研究所で電子工学の成果である真空管、光電管を取り入れた近代ファクシミリが完成され、カラー伝送も試みられ、翌年にはアメリカ大陸横断の写真伝送ビジネスが開始された。前後して各国で研究や実用化がはかられた。日本においては1928年に丹波保次郎博士等が中心になってNE式と称される写真伝送システムを完成させ、同年には即位の大典において東京、大阪間で新聞社によって実用に供された。

このように近代ファクシミリの実用化は写真伝送から始まったが以後、文字情報伝送の実用化が開始された。その後、逓信省、警察庁、国有鉄道等の公官庁を中心に使われ、その成長の歩みは緩やかな成長であったが、1972年の電話網の解放により高価な専用回線を使わず、通常の電話網でファクシミリ通信が行えるようになり、中小企業を含めて民間企業での利用が急速に拡大し利用分野が広がった。

最近では電子技術の急激な進歩により、小型化、低価格化が進み家庭への普及が急速に広がっている。通信機器需要見通し(日本電子機械工業会調査)によるとファクシミリの国内出荷台数は1995年度には560万台に達した。

最近のファクシミリの発展は通信機器にとどまらず関連技術の進化も相まって、新しい分野、形態に進化しつつあり、複合機と呼ばれる形態はスキャナ、プリンタ、複写機、電話、ファクシミリのいくつか又は全ての機能を持ち、複写機とファクシミリの区別も難しくなりつつある。また複写機側からもこの方向の動きがある。今後は、低機能安価な専用機、高機能高価な専用機、別の流れの複合機、それらとは別の流れの商品と複雑な流れの傾向は進むと思われる。急速な技術革新のなかでファクシミリの方向は見えにくいと言われているが、いずれにせよ“イメージ情報の伝達”がファクシミリの基本の役割であり、この役割に対するニーズは今後も根強く続くと考えられる。

3.3.1 基本原理

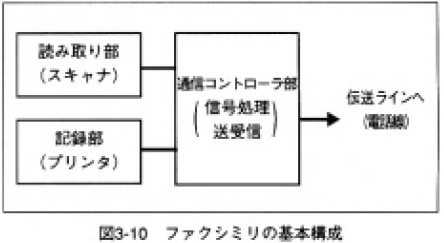

読み取り部(スキャナ)と記録部(プリンタ)、通信コントローラ(信号処理と送受信)で構成(図3-10)され、送信側では、原稿の二次元情報を線または点に分解し読み取り、データ圧縮や変調等の信号処理をして電話回線を通して送出する。

受信側では、電話回線を通して送られた信号を復調し、送信側と同様の走査をしながら記録信号に変換し原稿情報を復元する。

3.3.2 走査と読み取り

二次元の広がりを持つ原稿を線または点に分解すること、逆に組み立てて原画を再生することを走査と言い、原稿を線または点に分解して信号を読み取る方向を主走査、それと直角の方向を副走査と言う。走査手段としては種々あるが、平面走査方式と円筒走査方式とに大別される。

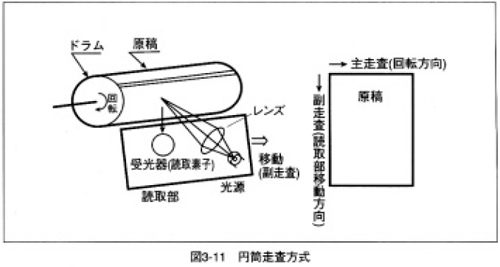

円筒走査方式は、原稿や記録紙を円筒状のドラムに巻き付けドラムを回転させ主走査を行い、読み取り素子や記録素子を回転方向と直角な方向に移動させることにより副走査を行う。図3-11に円筒走査方式の読み取り部の構成例を示す。

平面走査方式は図3-3に示すように、原稿や記録紙を平面状態に保ち読み取りや記録を行う。信頼性の高さや使いやすさから、現在のファクシミリのほとんどの製品が平面走査方式を採用している。読み取り側の動作を説明すると、原稿に照明光源で光を当て、原稿の幅方向の主走査方向の1走査線分の幅の画像の反射情報を、光学系を通して横一列に多数の読み取り、横方向に素子を配列したリニアイメージセンサ(ほとんどの場合はCCDが使われる)に結像され、横1列の画像が読み取られる。次にステッピングモータにより、1走査線分原稿を送り、次の読み取りを行う。主走査はリニアイメージセンサで電気的に行われ、副走査は原稿を機械的に移動することにより行う。これを繰り返し原稿の画像全体を読み取る。

読み取り密度(走査密度)を高めるにはCCDの画素数を多くし、原稿の送り距離を小さくすれば良い。画像の品質、精度や再現性は走査線密度が細かいほどよくなる。通常のG3ファクシミリの場合は、ファインモードで主走査線密度は8本/mm、副走査線密度は7.7本/mm、標準モードで主走査線密度は8本/mm、副走査線密度は3.85本/mmである。

現在一般的に使われているリニアイメージセンサはCCDリニアイメージセンサであり、ファクシミリに使われる画素数は、通常は1728又は2048最近は4096も使われ始めている。

3.3.3 信号の補正

コントラストの低い原稿や白以外の色の用紙に書かれた原稿、細かい文字、活字の原稿等色々な原稿が使われ、これらでも鮮明な画像を再現するために前項の基本走査に加えて、読み取り時に生ずる各種歪みやノイズに対して信号の補正を行い画像に忠実な再現をすることが行われている。

(1)コントラスト補正

原稿の地色(バックグラウンド)が濃い場合には文字部分の黒とのコントラスト差が少なく、読み取り信号のレベル差が少なくなり、出力画像でのコントラストも低下し、必要な文字情報の判読が難しくなる。

これを防ぐために、原稿面の輝度の最も高い部分と最も低い部分(一般的には画像の黒部分)の読み取り信号レベルを一定にしてバックグラウンドが白地の時と同じになるように自動的に調整しコントラストを調整(補正)している。

(2)画素の開口歪み補正

原稿をCCD等のリニアイメージセンサで読み取る時に画素サイズや間隔に対して、原稿の細い線の幅や文字の輪郭がピッタリになることは少なく、例えば画素の半分の幅で結像されれば出力は1/2となり、十分な振幅とならず、中間濃度となり、画像としてはコントラストの低下やボケとなる。

これを防止するために、前後の信号情報をもとに補正し軽減している。これにより細い線や文字の輪郭の補正が行われ鮮明な画像を得る。

(3)孤立点の補正

原稿を読み取った際にランダムな小さな汚点が発生する事がある。この小さな汚点は前後のつながりが無く孤立していることが多いので、開口歪み補正の仕組みを利用して取り除く事が一般的に行われている。

3.3.4 信号の圧縮と伝送

一般のファクシミリでは対象画像を白黒の文書としており、一般的に使われているG3機も白黒文書を対象としており、CCD等のリニアイメージセンサで読み取った画像情報の信号は各種の補正をした後、白と黒の2値化された信号に変換される。画像の情報量は、白黒の2値信号として、ビジネスで通常使われるA4サイズの原稿をG3機の標準モードである主走査線密度8本/mm、副走査線密度3.85本/mmで読み取った場合、約190万ビットにもなる。画像の鮮明度を向上させるために走査密度を高めると、より情報量が増加し、伝送に必要な帯域や時間が増大する。

G3機の標準モードである主走査線密度8本/mm、副走査線密度3.85本/mmで読み取った場合の約190万ビットを電話回線で4800bpsで伝送すると約6分かかることになる。ところが我々が実際にファクシミリを送信するとA4原稿で約1分も要しない。これは情報量の圧縮技術が使われているからである。

ファクシミリ信号の冗長性(無駄な情報)を取り除く冗長抑圧符号化を使い、基本的には、画像信号を連続する白または黒のブロックとして考え、それぞれのブロックの長さを計測し長さを符号化した方が、そのままの場合より、ビット数が削減されることを利用する。

G3機の符号化方式として標準化されているモディファイド、ハフマン(MH)符号方式は、画像信号を1走査線ごとに符号化する方式で、対象とする原稿で発生する白と黒のブロック長の発生頻度の最も高い頻度で発生するブロック長には最も短い符号を割り当て、発生する頻度の少ないブロック長には長い符号を割り当てる工夫をしており一層圧縮効率向上がはかられており、原稿にもよるが符号化しない場合の約1/10程度に圧縮される。

G3機の符号化方式としてはMH方式よりも圧縮効率の高い、二次元符号化方式(モディファイドリード(MR)方式も標準化されている。MH方式が1走査線毎に符号化するのに対して、MR方式は前の走査線情報と比較しその差を符号化するもので、MH方式の約70%程度の圧縮が達成される。

コンピュータにおける通信と同様にファクシミリの通信においてもその通信手順が決まっている。G3機では通信の手順を5つに分けて規定している。①回線の接続⇨②通信条件の確認とその設定⇨③画像情報の伝達⇨④送信終了通知と受信状態の確認⇨⑤回線の切断

この各手順の機能、信号の規定、動作シーケンスは標準化されている。

これらの圧縮技術や通信手順を使い、通常の電話回線網や専用線で伝送されている。

ファクシミリ信号の伝送スピードは電話回線網では2400bpsまたは4800bps、専用線で9600bpsまたは14400bpsで伝送される。

3.3.5 画像の再生と記録

回線を通じて送られた信号を受信し、符号化された信号から元の読み取り時の白と黒のブロック長の列に変換し、走査線ごとの画像を再生する。送信と同じく、副走査として記録紙を走査線間隔分順次送り次々に走査画像を再生記録し、元画像を再生記録する。

G3機のようにファインモードと標準モードを持つような場合には、走査線密度と記録画素サイズの関係が大切である。この場合走査線密度はファインモード7.7本/mm,標準モード3.85本/mmであり、当然間隔の小さい方を基準に記録画素サイズは設定されるので、標準モード時は隙間が開かないように1走査線分の画像を2度連続して記録し隙間を埋め画質の劣化を防止している。

3.3.6 画像の記録方式

記録方式は静電記録、感熱記録、インクジェット記録、放電破壊記録、電解記録、電磁記録、電子写真など各種の方式がある。それぞれの記録方式には、記録速度、鮮明さ、取り扱い易さ、現像定着の必要性、専用紙か普通紙か、保存性など、長所、欠点があり用途により使い分けされている。

ここでは最も普及している感熱記録方式の一例について説明する。

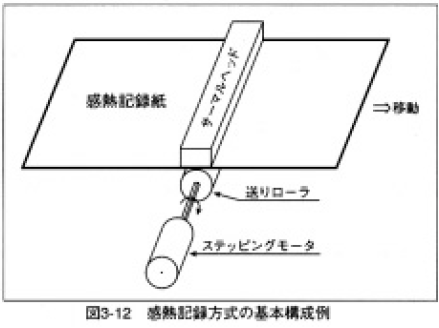

感熱記録方式の基本構成は記録用発熱ヘッド(サーマルヘッド)と副走査のための送り機構(ステッピングモータ)からなる。基本構成例を図3-12に示す。

ファクシミリでは、サーマルヘッドとして通常8個/mm(最近では12ないし16個/mmのものもある)の記録用発熱素子を主走査方向に配列し、駆動回路により画像信号に応じて駆動され発熱し感熱記録紙を発色させる。発色のメカニズムは化学的なものが一般的に使われている。ベースとなる紙の表面に発色層(発色材には金属や染料等がある)を設けておき、サーマルヘッドで加熱する。ファクシミリの画像信号をシフトレジスタに1査線分蓄えた時点でレジスタに転送し、サーマルヘッドを駆動し1走査線分を記録する。これを繰り返し原画像を再現、記録する。

この方式は構造が簡単で、ランニングコストも比較的安いことから、広く普及しているが、記録紙の保存性や加筆性等に難点があり、普通紙が使える電子写真方式やインクジェット方式等の普及も進んでいる。

(鈴木義一)

3.4 読み取り光源とCCD

デジタルコピー機や、イメージスキャナ等のOA機器のデジタル化の中で、これらの機器の目となるのがCCDである。CCDは視覚的な情報とデジタル信号との間のインターフェースの役割を果たしている。CCDも暗闇では、視覚的な情報をデジタル情報に変換できない。適当な光源で視覚的な情報を含んだ対象物を照らす必要がある。CCDの特性を考慮しながら、CCDに適した光源について考えてみたい。

3.4.1 CCDリニアイメージセンサとは

CCDは、Charge Coupled Deviceの略であり、1970年にアメリカのベル電話研究所のBoyleらによって発明された。CCDは、電荷転送デバイスともいわれ、半導体内に形成された電位の井戸に電荷を蓄積し、読み出すことができる。CCDに、光から電荷を生成するフォトダイオードの集合体を一次元や二次元に結合したものが、CCDイメージセンサである。フォトダイオードを一次元配列したものをCCDリニアイメージセンサ、二次元に配列したものはCCDエリアイメージセンサといい、ビデオカメラ、等に使われている。今日では、一般にCCDといえば、これらイメージセンサを指すことが多い。本章では、 CCDリニアイメージセンサをCCDと呼ぶことにする。

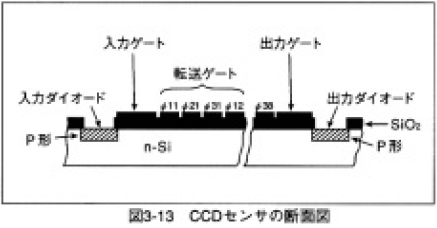

CCDは、p-nフォトダイオードアレイからなる感光部、信号電荷を輸送する転送部、電荷を出力に変換する出力部に分けられる。これらの要素について簡単に説明する。図3-13に埋め込みチャンネルCCDの断面図を示す7)。感光部である入力のフォトダイオードに光が入射すると、電荷が生成される。この電荷は、入力ゲートの電圧を変化させて転送部に送られる。転送部では、転送ゲートに加えられた電圧によって半導体内に生じた電位の井戸に入れられ、バケツリレーのように移動され、出力ダイオードから出力される。出力された電荷は、容量に充電し、電圧に変換される。

3.4.2 CCDの特性と光源

(1)感度

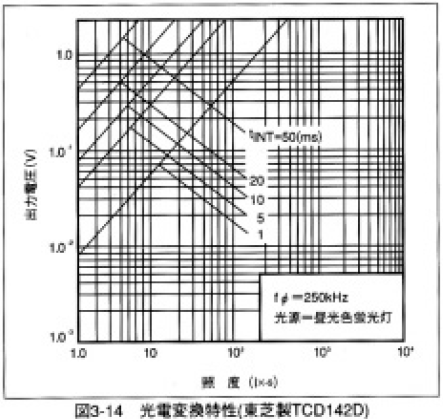

入射光量に対する出力電圧の比が、感度である。感度の単位としては、V/(lx・s)が使われる。CCDの仕組みで説明したように、入射した光により、電荷が生成され、それは蓄積時間とともに増加する。このため、出力電圧は、光の強度(照度)と時間の積、すなわち光量に比例する。図3-14に入射光量と出力電圧の関係を示す8)。ここで、tINTは蓄積時間である。

CCDの感度は、CCD自身の光電変換率と電荷の増幅回路のゲインによる。フォトダイオードでの光に対する電荷の変換率は、ほぼ1であるので、生成された電荷をいかに効率よく転送し、検出するかが課題となる。

(2)分光感度

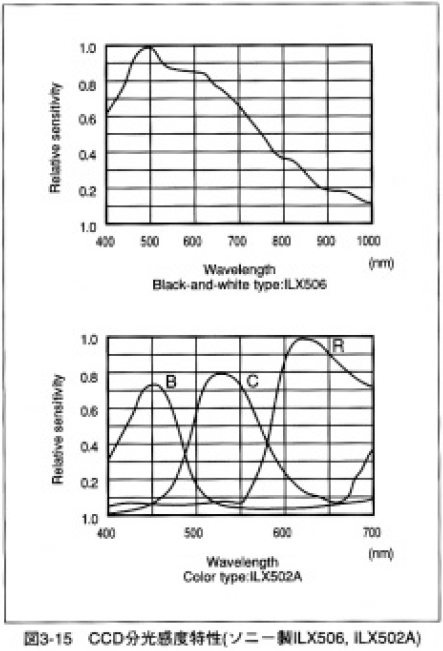

図3-15にCCDの分光感度特性の一例を示す8)。白黒タイプでは、最大感度は、470nm付近で、波長780nm以上の赤外域まで感度がある。このことから、光源には、赤外線の発光が少ないことが、望まれる。次に、カラータイプのCCDでは、CCD本体にRGBのフィルタを取り付け、それぞれの色成分に分けている。図3-15の下図でカラータイプのCCDの分光感度において、GやRの感度が、780nm以上にも及んでいることがわかる。色再現性の点から、ハロゲンランプを光源として用いることもあるが、赤外線カットフィルタを併用することが大切である。

(3)暗電時出力

暗電時出力とは、光がCCDに入射しないときの、CCDの出力電圧である。暗電時出力の原因としては、感光部と転送部での電荷の発生がある。感光部では、フォトダイオードや蓄積電極下で電荷が発生する。この電荷の量は、光信号の蓄積時間(tINT)に比例する。また、転送部では、転送電極下で、暗電流が発生する。この量は、転送部での信号の通過時間に比例する。よって、動作速度が低下するほど、暗電時出力電圧は増加する。

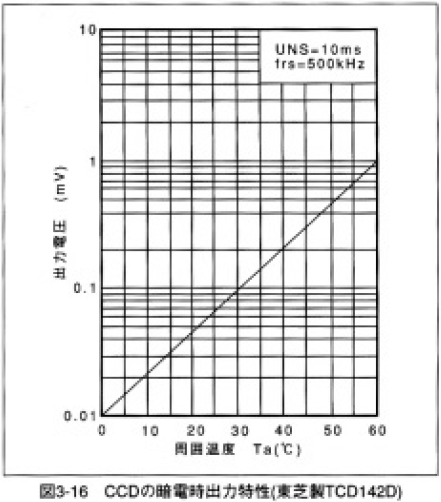

また、CCDの温度上昇に比例して、暗電時出力が増加する。このため、光源の使用による温度上昇は、できるだけ少なくする必要がある。一例では、温度が8°C上昇するごとに暗時出力電圧が2倍になる。一例を図3-16に示す9)。

(4)蓄積時間

CCDは、数ミリ秒から数10ミリ秒で光を受けて電荷を生成する。この光を受ける時間は、蓄積時間といい、CCDの出力電圧が飽和しない範囲の感度と照度で決定される。蓄積時間内で光量が変動しないこと、すなわちチラツキがあってはならない。

3.4.3 CCDの開発動向

(1)高感度・低ノイズ化

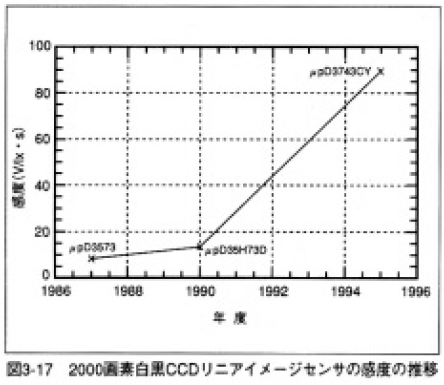

CCDの高感度化がはかられている。高感度化は、光電変換部や電荷検出部での改良が主である。図3-17に2000画素クラスの白黒CCDの感度の変遷の一例を示す。10,11,12) ’90年に光電変換部や電荷検出部の改良により、それまでの感度の2倍である12V(/lx・s)を達成した。次に、’95年にCCD本体にアンプを搭載することにより感度は、90V(/lx・s)となった。

一方、カラー用CCDではカラーフィルタを用いるため、感度は数V(/lx・s)にとどまっている。

(2)多画素化

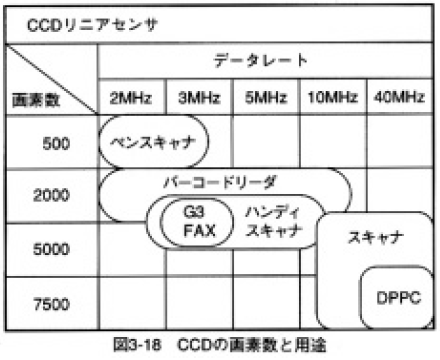

読み取り機器の解像度の向上により、CCDの多画素化が進んでいる。図3-18にCCDの画素数と読み取り機器の用途の関係を示す。13)ハンディスキャナやファクシミリでは、画素数2000から5000クラスのものが使われている。また、高解像度のスキャナやデジタルコピー機(DPPC)では、5000から7500画素のものが使われている。また、多画素化にともない、画素の読み出し速度を上げるために、データレートも上昇している。画素の読み出し速度が速くなると、画素の蓄積時間を短くする必要があるので、光量の増大で対処する方向となろう。

3.4.4 CCDに適した光源

これまで、CCDの特性と光源の関係について概観したが、ここで、CCDに適した光源の特性をまとめる。

(1)照度が高い

スキャナ、FAX、デジタルコピー機などで、CCDを用いる場合、原稿面照度は、以下の式の様に、読み取り速度、感度、レンズ系の光伝達効率で決定される。読み取り速度を速くするほど、CCDの蓄積時間が短くなるので、高い照度が必要となる。

また、センサの出力信号を増幅する場合、ノイズを減らしS/N比を上げるためにも、原稿面照度は大きいほどよい。

原稿面照度~読み取り速度/(感度×レンズ系の光伝達効率)

(2)チラツキが少ない

蓄積時間内は照度が一定していること。

(3)赤外光が少ない

赤外領域にCCDの感度があり、赤外線の放射が少ないことが望まれる。

(4)発熱が少ない

ランプによる発熱は、CCDの暗時出力の増加を招くので、発熱の少ないことが望まれる。

(三橋健一)

![ライトエッジ No.10 [特集号]読み取り機器用光源](./content_file/file/lightedge_01_21.png?_size=1)