光技術情報誌「ライトエッジ」No.19

第3章 特集 映像…デジタル化時代に向けて

2000年7月

3. プレゼンテーション用映像機器

3.1 プレゼンテーション用映像機器の変遷

3.1.1 箱の中の世界

今、私は1冊のドイツ語の本を開いている。題名は『箱の中の世界』。当社のスイス代理店オーナーのガンツ氏が17世紀から20世紀前半までの映像機器の変遷を書いたもので、人間が、映る物や写す物に、如何に興味を持っていたかをイラストや写真を入れて、綴っている。

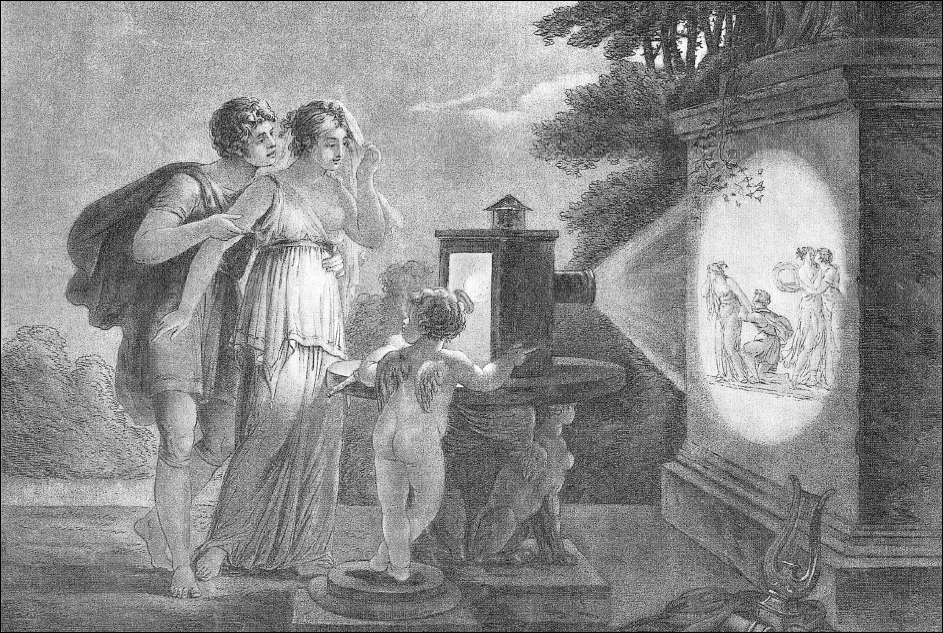

図3-1はその一つ。これはシンボリックな絵で、エロス(ギリシャ神話の愛の神)が二人のカップルに結婚生活の楽しさと苦しみをトーチスライドを使ってプレゼンをしている。小さなエロスが光源の『たいまつ』を手にしている所が面白い。(1810年作)

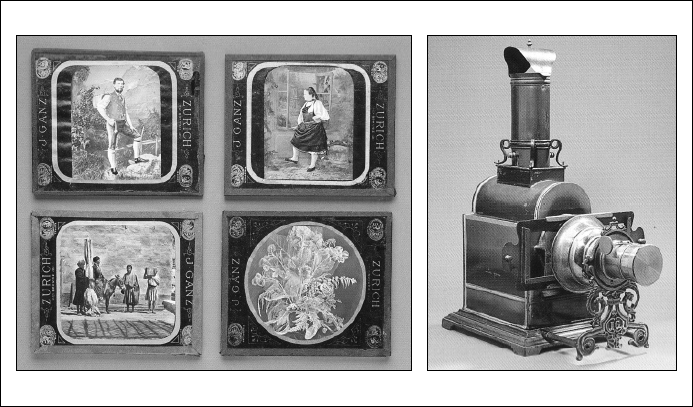

18世紀から19世紀にかけては『マジックラタン=幻燈機』時代で、光源はオイルランプやローソク。この幻燈機は金具木工職人によって作られ、移動映写屋さんが『マジックランタン』を背中にかついで、町から町へプレゼンショーを展開した。(図3-2)

図3-3は1880年頃、パリのラピエール兄弟が開発した『サロン』と呼ばれる幻燈機。光源は灯油。

図3-4は、前頁ガンツ氏の曾祖父が1870年に開発した幻燈機とスライド。美しいデザインである。

それから130年経った今日『箱の中の光源』は灯油・ローソクからタングステン電球、ハロゲン電球、キセノンランプ、メタハラランプと進化し、ソフトもガラススライド、フィルム、ビデオ、デジタル映像と変化してきた。そして当社スイス代理店『ガンツ』もこの40年、16ミリ映写機から今日のハイテクLCDコンピュータ・ビデオプロジェクタに至るまで、当社と変遷を共にしてきている。また、今は5代目が後を継いでいる。

図3-1 トーチスライドを使ったエロスのプレゼン1)

図3-2 『マジックランタン』を背中にかついだ移動映写屋1)

図3-3 『サロン』と呼ばれる幻燈機1)

図3-4 幻燈機とスライド1)

3.1.2 映機工業の『箱の中の世界』

当社(映機工業)の『箱の中の世界』を少し振り返ってみたい。 創業昭和28年。第一号機は『500型』スライド映写機。500Wのタングステン電球を使用した。続いて昭和29年16ミリプロジェクタ第一号機を発表。従来のプロジェクタのデザインイメージを一新したパネル式は、ユーザーの操作性をアップし、また、組立能率アップ、アフターサービスの簡素化など、その後当社で開発された16ミリ映写機の設計理念の原点であった。

パネル式とは一枚のパネルに、ローラ、スプロケット、カム歯などフィルム給送メカ、ランプハウス、レンズなどの光源光学メカ、音声ピックアップ装置、アンプなどすべてが、一枚のパネルに取り付けられたもので、ユーザーの操作性は従来のメカ積み上げ式に比べて、より簡単。また、メンテナンスの面でも光学系、アンプ系、フィルム給送系がユニット化されていて個々のユニットチェック・交換ですみ、アフターサ-ビスがより容易で、特に海外輸出を展開する中で、現地メンテナンスを簡単なサービスマニュアルとドライバー1本でできることが大きなセールスポイントになった。

16ミリ映写機製造は基本的には『アセンブリメーカ』で主要部分のランプ、レンズ、モータ、アンプ、スピーカなどの個体は勿論、小さな部品に至るまで外部メーカから供給を受け、各社個有の機構設計、組立技術、デザインなどの優劣、販売能力差などがその製品差を作っていた。そのために、部品供給メーカの技術革新によって16ミリの性能、機能が一変することも多々あった。

例えば映写機ランプ。ポータブル機の標準ランプはタングステン電球100V750Wであった。集光にバックミラー、コンデンサレンズを使い、また750Wで高熱を発生させるので、強力な空冷ファンが必要であった。ところが昭和44年アメリカGEが24V250Wのミラコン付小型ハロゲンランプを開発した。当社はこれに飛びついた。特に欧州地域での販売ネックは明るさ不足であった。従来のタングステン電球は、同じ750Wであっても100V系と220V系ではフィラメントの線の太さが異なり、220V系はより太く発光効率が極めて悪かった。220Vの欧州地域に当社がこのGEランプ搭載機を持ち込み、暗い画面の欧州メーカを圧倒し、この地域のシェアアップに大きく貢献した。

このGEミラーコンデンサ付きランプ採用により、コンデンサレンズ不要、ランプハウス部の小型化、空冷の小型化が実現した。さらに製造工程の省力化、ラインボルテージに関係なく全世界共通の一ランプ化で、コストダウンメリットと共に、当社の全世界でのシェアアップに大きく貢献した。

当社の製品開発歴史の中で、ウシオ電機のキセノンランプとの出会いは重要な一頁を飾る。この情報誌No.15(98年11月)の22頁で当社が紹介されているが、部品メーカの技術革新によって、アセンブリメーカとしての当社の製品形態が変わる好例である。

昭和36年当時、キセノン16ミリ映写機は他社が垂直点灯、交流パルス、シャッターレス方式で1kW級を発売していた。太陽光線に近い自然色再現をユーザーにアピールしていた。垂直ランプの前後に反射ミラーを取り付けていたが、光の集光率は極めて悪かった。また、高価なランプなのに交流パルス点灯のために寿命が短かった。

当社もキセノン映写機の開発を模索していた。その時、ウシオ電機の500Wキセノンランプを水平点灯で使用するアイデアが持ち上がった。世界で初めての試みである。

ランプ管内の対流で持ち上がろうとするアークを磁石で制御するというウシオ電機のアイデアである。当社技術陣も試行錯誤を繰り返し、遂にキセノンランプの水平点灯の実用化に成功した。画期的な水平点灯式16ミリ映写機1号は、『EX-2000』型と命名された。昭和36年6月のことである。水平点灯により集光方式も大きな放物線ミラーの採用が可能となり、集光率も90%近く、500Wランプとしては驚異的な2000ルックスを出現した。また直流点灯方式のためにランプ寿命も2000時間と倍増した。ウシオ電機と当社が共同開発した、この栄えある1号機は阪急百貨店さんにご購入して頂いた。当時、屋上に小劇場があり、スキー映画会などの催し物に使用された。純白の雪が純白にスクリーンに再現され、阪急百貨店さんの高い評価をいただいた。筆者がこの第1号機を販売したことに誇りと喜びを、今も感じている。この後300W~2kWキセノン16ミリ映写機を続々と開発し、『キセノン映写機はエイキ』と評価を得た。

図3-5 EX-2000

プレゼンテーション機器の16ミリ映写機は昭和55年までに、技術開発の殆どが完了していた。

- ①明るさ:ミラコンハロゲンランプの改善、キセノンランプのラインアップ、レンズ性能の改善など。

- ②軽量化:トランスレス機やバラストのスイッチングレギュレータ化など。小型機は13kgまで軽量化された。

- ③操作性:フィルムオートロードなどにより向上した。

昭和55年当社の年産は26,000台に達した。世界の総生産は年10万台であった。しかしその時すでに市場規模はピークに達していたのである。

16ミリ映写機は80%が学校教育用で、16ミリ教材フィルムは殆どが教材フィルム制作会社によって作られていた。フィルムの購入価格は高く、学校単独予算では数多くのタイトルフィルムは購入できず、公立のフィルムライブラリーが一括購入、管内の学校へ貸し出すシステムがとられていた。

1980年代に入るとビデオが出現。ビデオカメラとプレイヤーの量産により価格が下がって、一般家庭に急速に普及していった。文教市場でもやがてビデオは16ミリに取って代わるという危機感は我々ハードメーカにも満ちてきた。現実に当社の販売台数も年を追って下落。昭和60年(1985年)にはピーク時の46%減、14,000台になった。

ビデオの優位性は

- ①ソフトが安い。16ミリの1/5。

- ②ソフトがカセット化されていて誰でも簡単に機器操作ができる。

- ③ソフトのコピーが自分でできる。

- ④映像を見る度に教室を暗くする必要がなく生徒はノートをとれ、先生も生徒に目が届く。

強いてデメリットを挙げるなら、TVモニターの小画面で見るので、教育効果・インパクトが弱い位である。

家庭用8ミリカメラや映写機はビデオの出現と共に一挙に市場崩壊した。16ミリは教育用ということで莫大な社会投資がされていて、

- ①ライブラリなどに保有利用されている大量のフィルムの存在。

- ②その組織と人的投資。

- ③16ミリ映写機の高い保有率(USAでは学校総数10万校に対し100万台が使用されていた。日本は5万校で、1校に1台の5万台)

などから8ミリのような急激な凋落は起こらなかった。ピーク時の昭和55年(1980)年から10年経った91年には販売台数は1/10まで減少。そして今は年間2千台位まで落ち込んでしまった。そんな中、世界のトップメーカ、ベルハウエルを1986年に買収し、市場需要の下落をシェアアップで防戦。また商品の多様化をはかっていった。

昭和63年(1988年)にはビデオLCD映写機の開発を始めた。液晶テレビ用のLCD単板でスライドプロジェクタと同じ光学系で試作発表し、展示会などで大きな反響を得た。しかしLCDそのものはプロジェクタ用でないため、光の透過率も悪く解像度も低く、商品の完成度は今ひとつであった。

OHPの開発もその頃。普及し始めたLCDパネルをOHP上に載せてビデオやコンピュータ映像をスクリーンに写すシステム用に、当社のメタハラOHPは明るいことでトップメーカにもなった。しかしプレゼンテーションする者にとって、OHP、液晶パネル、PC、スクリーンなど多くの機材を持ち運ぶのは大変面倒で、小さく軽く明るい一体型のプロジェクタの出現が待たれた。

当社は平成元年三洋電機のOEMの液晶ビデオ映写機LC-1500型を世界に向けて発進させた。拡大映像コンセプトは正しく、当社の世界だった。16ミリ映写機で30年以上かかって築いた内外の販売ネットワークは幸いにして健在で、この新製品は大いに歓迎された。教室や会議室にスクリーンが復活し、一度に多くの人が画面に集中した。当社では国内用の商品名は敢えて「液晶ビデオ映写機」と呼び「プロジェクタ」とは呼ばなかった。プロジェクタと命名すれば入札に一般電気店も入り、価格混乱が起ることへの配慮であった。しかし、今では社内でも「液プロ」と省略呼びされている。そしてこの「液プロ」は10年間に、16ミリ映写機の発展スピードより10倍の速さで技術革新と、10倍のユーザ需要が創られた。そして現在、双方とも発展途上にある。

『箱の中の世界』は今やコンピュータ制御の世界である。マジックランタンのレンズ、ランプという光学要素は今も生きているが、画面コントラスト、輝度、ティントなど画質調整、リモコン操作、すべて箱の中のコンピュータがやってくれる。そしてより小型軽量化され、より明るい、より高精細な画面は、ユーザがプラグ&プレイするだけで、プレゼンテーションの効用を高められるようになった。

21世紀の『箱の中の世界』はどのようになって行くのか興味津々である。

(今井 亨 映機工業株式会社)

3.2 新しい表示デバイスによるプロジェクタの現状と動向

3.2.1 液晶プロジェクタの光学系

(1) はじめに

光の分野での”プロジェクタ”の本来の意味は”光あるいは画像を投射する装置”であり、スライドプロジェクタ、オーバーヘッドプロジェクタという具合いに使われてきたが、最近は”プロジェクタ”とだけ言うと、それは”小型のCRT(ブラウン管)やライトバルブ(実時間で画像の記録・消去ができる小型の表示デバイス)に表示された画像を投射レンズによりスクリーンに拡大投写する装置”を指している場合が多くなっている。そのなかでも、液晶を用いたライトバルブ(液晶ライトバルブ)を搭載したプロジェクタ(液晶プロジェクタ)は、比較的安価なものから高輝度・高画質のものまで多くの機種が揃っており、長い間、表示画像が暗い・解像度が低い、などとはかばかしくなかったプロジェクタに対する評価を完全に払拭し、テレビやビデオの映像の拡大投写のためだけでなく、パソコンを用いたプレゼンテーション用のディスプレイなどの業務用として急速に普及している。

その第一の理由は、画素数が多く、画素面積が大きいTFT(薄膜トランジスタ)駆動の小型の液晶テレビパネル(TFT液晶ライトバルブ)が製作されるようになったことであるが、特に高輝度化に関しては、ランプ、集光光学系など光コンポーネントの進歩を無視することはできない。そこで、本号では、液晶プロジェクタの主要な構成要素でありながら、液晶ライトバルブの陰に隠れがちな各種光コンポーネントにスポットライトを当てることになった。

本稿では、液晶プロジェクタの基本的な光学系と、そのどの部分で、どのような目的で各光コンポーネントが使われているかを述べることにする。

(2) 液晶プロジェクタの基本的な光学系

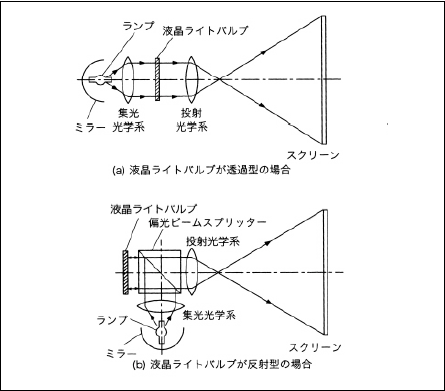

液晶プロジェクタは、基本的には、映写機やスライドプロジェクタと同じで、ランプから出た光束で液晶ライトバルブを照明し、液晶ライトバルブ上の画像を投射レンズを用いてスクリーンに投写しているが、光学系は、使用する液晶ライトバルブの仕様によって違ってくる。例えば、液晶ライトバルブが透過型であれば、図3-6(a)に示すように、スライドプロジェクタと同じ構成であるが、液晶ライトバルブが反射型だと、図3-6(b)に示すような構成になる。

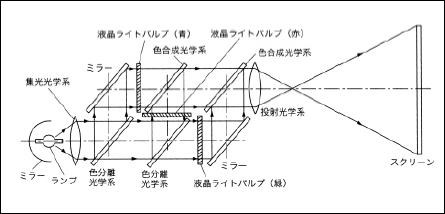

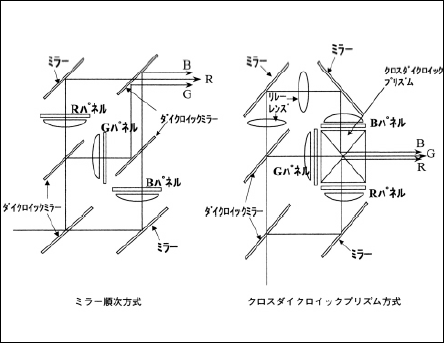

また、カラー化の手法も液晶ライトバルブの仕様によって異なる。液晶ライトバルブが透過型のカラー液晶パネル、すなわち各画素に3原色に対応する開口が形成されているパネルの場合は、図3-6(a)に示した構成(この方式を“単板式”と呼んでいる)でカラー画像を投写できるが、液晶ライトバルブが各画素に対して1つの開口を有する場合には、図3-7に示すように、光源から出た光を色分離光学系で赤、緑、青の3原色の光に分離した後、3枚のライトバルブをそれぞれ照明し、各ライトバルブで変調された光を色合成光学系で合成した後、1本の投射レンズでスクリーン上に投写することによりカラー画像を得ている(この方式は“3板式”と呼ばれている)。このほかにも、“3眼式”と呼ばれる方式などがあるが、液晶プロジェクタではそのほとんどが単板式と3板式である。

単板式液晶プロジェクタは、構成が簡単で安価であるが、カラーフィルタが光を吸収するために高輝度化が困難なので、主に家庭用として使われている。一方、3板式液晶プロジェクタは、構成が複雑で、高価であるが、高輝度化が可能であるため、現在は主に業務用のデータプロジェクタとして使われている。価格がもう少し安くなれば、家庭の中にも入ってくると思われる。

図3-6 液晶プロジェクタの基本的な光学系

図3-7 3板式液晶プロジェクタの基本的光学系

(3) 液晶プロジェクタの光学系と光コンポーネント

液晶プロジェクタの光学系とそれに使われている光コンポーネントを、3板式液晶プロジェクタを例にとって述べる。

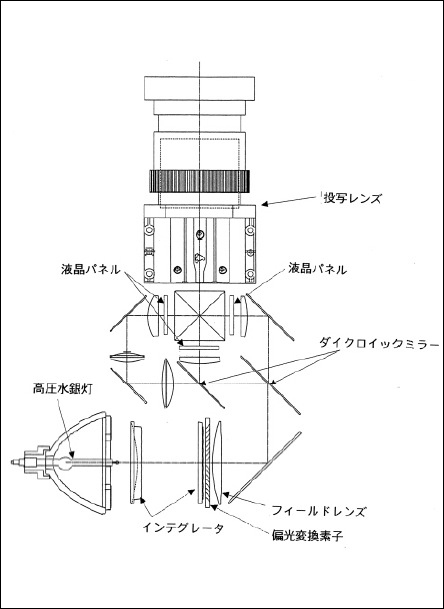

① 3板式液晶プロジェクタの光学系

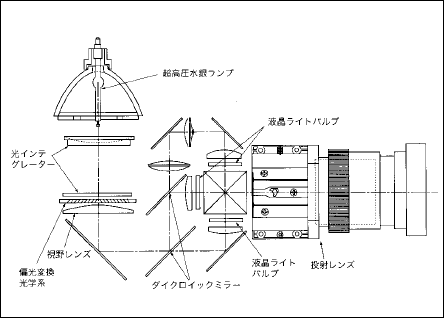

市販されている3板式液晶プロジェクタの光学系の一例を図3-8に示す1)。光源(ランプ)から出た光を光インテグレータで均質化し、偏光変換光学系で光の偏光方向を揃えた後、ダイクロイックミラーで赤、緑、青の3原色の光に分離し、それぞれの色に対応して配置した3枚のマイクロレンズ付き液晶ライトバルブを照明する。各液晶ライトバルブにはそれぞれの色に対応した映像が形成されており、各液晶ライトバルブで変調された光を、再びダイクロイックプリズムで合成して、投射レンズでスクリーン上に投写している。

図3-8に示した光学系は単なる一例であって、光学系の構成は各社で異なっている。

図3-8 市販されている3板式液晶プロジェクタの光学系の例1)

② ランプ

明るい投写画像を得るためには、理屈のうえでは高光出力のランプを用いればよいわけであるが、商用装置においては使用できる電力量などに制限があるので、光源としては、高い光利用率が得られるもの、すなわち

- Ⅰ 発光面積が小さい

- Ⅱ 発光効率がよい

- Ⅲ 演色性が優れている

- Ⅳ 発光むらがない

が望ましい。このため通常、液晶プロジェクタ用光源としては、ハロゲンランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプおよび超高圧水銀ランプ(UHEランプ)が用いられる。

ハロゲンランプ2)はタングステンランプの一種で、ハロゲンガスを封入して、タングステンとハロゲンサイクルを起こさせることにより、タングステンの管壁への蒸着を抑制しているため、白熱電球よりは小型、高輝度で長寿命であるが、それでも寿命が50~300時間と短く、発光効率もあまりよくないため、安価な家庭用液晶プロジェクタの光源として用いられている。

キセノンランプ2)は、高圧キセノンガスの連続スペクトル発光を利用したもので、出力光量が大きく、昼光によく似た光が得られるので、プロジェクタ用光源として早くから使われているが、発光効率が低いため、オフィス用の低消費電力液晶プロジェクタには向いていない。

メタルハライドランプ2)3)は、石英ガラス製放電管に金属ハロゲン化物(メタルハライド)を水銀、アルゴンガスとともに封入した高圧放電ランプの一種であり、プロジェクタ用としては、短アーク長化したものが使用されている。アーク長は3~5mmと短く、さらに1.4mmのものも開発されている4)。発光効率は60lm/Wと高く、寿命も3000時間程度と長い。

UHEランプ5)は、石英ガラス製放電管に水銀を希ガスおよび少量のハロゲンと共に封入したもので、発光時の管内圧を高めることにより、発光部の広がりを抑えている。アーク長は1.3mm程度と短く、発光効率は70lm/W程度と非常に高い。寿命は現在のところ2000時間以上である。

現在、100W~150Wクラスの液晶プロジェクタには主としてUHEランプが使われ、250W~400Wクラスの液晶プロジェクタにはメタルハライドランプが使われている。

③ 照明光学系

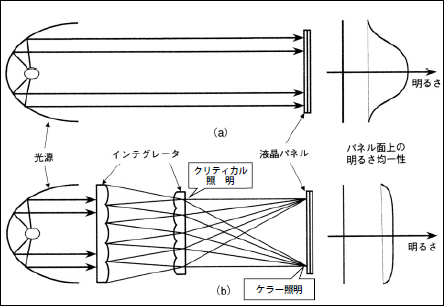

照明光学系の役割は、光源から出て来た光を平行で(指向性がよく)一様な光束にしてライトバルブに入射させることである。液晶プロジェクタの高輝度化のためには、照明光学系の集光効率を高くする必要があるが、これはしばしば光束の一様性とトレードオフの関係にある。例えば、ランプから出た光を回転楕円面鏡を用いて集光すると、放物面鏡を用いるより、ランプから出た同じ立体角内の光をより小径の鏡でカバーできるが、光軸近傍はランプ自体の影となるため、中心に暗い領域(中抜け)が生じる6)。

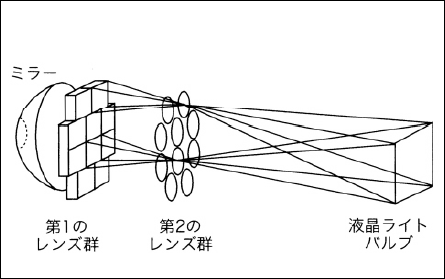

また、光源に発光むらがあると、集光効率を犠牲にしても、光束の一様化をはからなければならない。この問題を解決する手段として、光インテグレータが導入されている6),7)。これは一対の蠅の目レンズ(フライアイレンズ)で構成される光学系である。その1例を図3-9に示す7)。ミラーで反射された円形光束は、それぞれがライトバルブの表示面と相似の矩形形状である第1のレンズ群に入射し、多数の光束に分割された後、対応する第2のレンズ群に入射し、第2のレンズ群によって第1のレンズ群のそれぞれの開口部が液晶ライトバルブ上に重ね合わされて結像される。

集光効率を向上させる光学系としては、光源から得られる円形の光束を四角いライトバルブに効率よく入射させるためのビーム形状変換光学系が提案されている。これには、回転楕円面鏡による集光位置にロッドレンズを用いる方式6),8)、円形光束の配光を制御して均一で矩形に近い強度分布を実現する光学素子と光束の指向性を回復させる光学素子を組み合わせる方式6)などが提案されている。

図3-9 光インテグレータの基本構成7)

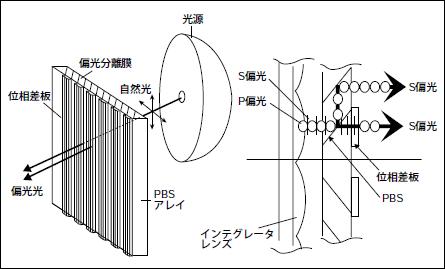

④ 偏光変換光学系

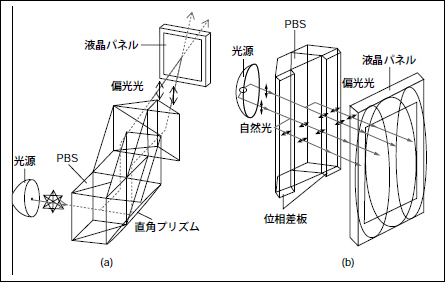

液晶ライトバルブに用いられている捻れネマティック(TN)液晶は、直線偏光した光の偏光方向を変えることによって表示を行っているので、照明光は直線偏光している必要がある。光源からの出射光は自然光であるので、直線偏光化するために偏光板が用いられるが、偏光板を用いると、約60%の光量が吸収されて失われるため、光利用率は著しく低下する。さらに吸収された光は熱に変わり、偏光板の性能を劣化させる。そこで、光源からの自然光をすべて同一方向に偏光した直線偏光に変換して光の利用率を約2倍に向上させる光学系として、反射光学系を用いたもの9)10)、半波長板を用いたもの7)10)11)、光インテグレータとプリズム型の偏光ビームスプリッタを用いたもの12)、などいくつかの偏光変換光学系が提案されているが、ここではその考え方を示すために、反射光学系を用いたものだけを紹介する。

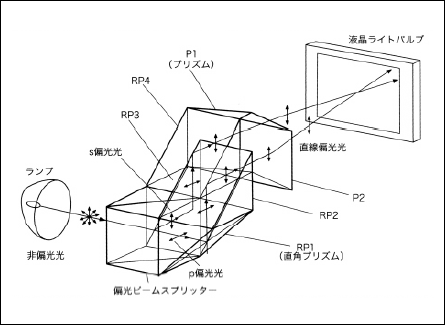

反射光学系を用いた偏光変換光学系10)の構成は、図3-10に示すように、偏光ビームスプリッタ(PBS)、4個の直角プリズムRP1、RP2、RP3、RP4および2個の合成用プリズムP1、P2から成っている。反射面にはミラーの代わりに直角プリズムを用いている。

光源からの自然光は、PBSで偏光方向が互いに直交する2つの直線偏光光(p偏光、s偏光)に分離される。PBSを透過したp偏光光は、直角プリズムRP1、RP2に順次入射し、直角プリズムの斜面で全反射を2回行なう過程で偏光方向が90°回転する。一方、PBSの斜面で反射したs偏光の光は、直角プリズムRP3、RP4に順次入射し、直角プリズムの斜面で2回全反射するが、反射面の配置が互いに平行であるため、偏光方向は変化しない。この結果、PBSで分けられた2つの直線偏光光は、どちらも同じ偏光方向をもち、かつ進行方向が等しくなる。最後に、合成用プリズムP1、P2を用い、2つの直線偏光光を、液晶ライトバルブ上で重なるように合成している。この光学系で約1.7倍の効率向上が実現されている。

図3-10 反射光学系を用いた偏光変換光学系の構成10)

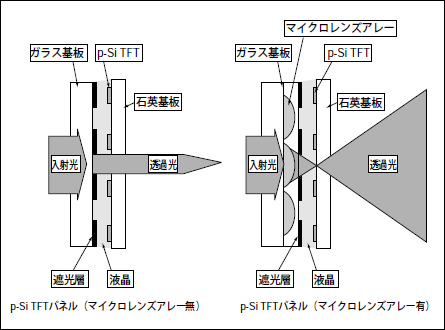

⑤ マイクロレンズアレイ

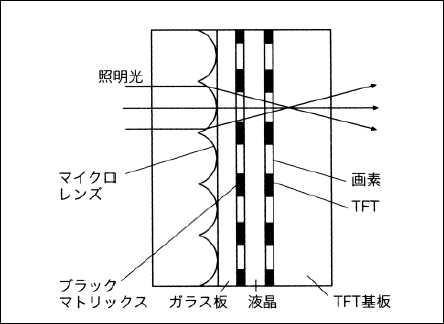

TFT液晶ライトバルブの開口率を実質的に向上させる方法として、各画素ごとにマイクロレンズを配置し、光学的に実効的な開口率を2倍以上向上させる技術が開発されている1)7)13)。

マイクロレンズアレイを用いた液晶ライトバルブの構成を図3-11に示す1)。マイクロレンズアレイは液晶ライトバルブに接合され、各レンズの焦点近傍に各画素の開口が配置されている。

マイクロレンズを用いると、マイクロレンズを透過した光は、マイクロレンズがない場合より広がり角が大きくなるという問題が生じるが、これは、口径の大きい投射レンズを用いて広がった光を効率よく取り込むことによって解決されている。

図3-11 マイクロレンズアレイを用いた液晶ライトバルブの構成1)

⑥ スクリーン

スクリーンは、プロジェクタの光学系の最終位置にあり、ともすれば軽視されがちであるが、投射光学系によって空間に結像された像全体を広い角度から見られるようにするための役割をもち、投写画像の画質に影響を及ぼす重要な要素である。

スクリーンには、大きく分けて、前面投写用の反射型スクリーン(フロントスクリーン)と背面投写用の透過型スクリーン(リアスクリーン)がある。フロントスクリーンには、マットスクリーン、ビーズスクリーン、メタリックスクリーン(シルバースクリーン)などがあり、リアスクリーンには、拡散型リアスクリーン、レンチキュラースクリーン、レンズアレイスクリーン、フレネルレンズ付きレンチキュラースクリーンなどがある14)。

一般的に、暗室環境ではフロントスクリーンが優れており、明室ではリアスクリーンが優れている。近年のプロジェクタの使われ方は、コンピュータの出力の表示のように比較的明るい環境で使われる場合が多いため、リアスクリーンに関する技術開発が多く報告されている14)15)。

(4) おわりに

液晶プロジェクタの主要な構成要素である光コンポーネントにスポットライトを当てた特集号の前座として、液晶プロジェクタの基本的な光学系と、そのどの部分で、どのような目的で各光コンポーネントが使われているかを述べた。本稿が本特集号の理解に少しでも役立つなら幸いである。

(西田 信夫 徳島大学)

西田信夫:総論 プロジェクターの光学系、OPLUSE、Vol.22、No.3、pp295~300(2000)を転載。許可済み。

3.2.2 LCD

(1) はじめに(液晶プロジェクタ光学系の進展)

近年、パーソナルコンピュータの普及に伴い、大画面表示装置としてOHPやスライドプロジェクタを用いたプレゼンテーションから、液晶プロジェクタを用いた電子プレゼンテ-ションへの移行が急速に進んでいる。ほんの5~6年前まではこの代わりを担っていたのがCRTプロジェクタであったが、画面全域で小さい文字まで鮮明に表示できる解像感の良さ、場所を選ばず持ち運びに便利な小型、軽量性から、市場ニ-ズとマッチした液晶プロジェクタがこれに置き換わろうとしている。この液晶プロジェクタにおいて、もちろん使い勝手を考慮した豊富な機能向上にも驚かされるが、その基本性能としての小型化、明るさおよびその均一性向上の早さには目を見張るものがある。

本稿では、この基本性能向上に大きな役割を担ってきた光学系技術、光学部品進展の経緯を説明し、最近の3板式液晶プロジェクタ光学系技術について紹介する。

(2) 基本性能の向上

上で述べたように液晶プロジェクタが近年著しく普及した理由には、基本性能の向上、つまり急速な小型化の進展と光学性能に代表される明るさおよびその均一性の向上があげられる。

① 小型化の進展

小型化進展の主たる要因は、表示デバイスである液晶パネルの小型化にある。もちろん、これに伴い各種光学部品の小型化、電気信号回路、電源などの小型化もプロジェクタ装置全体の小型化に寄与していることは言うまでもない。

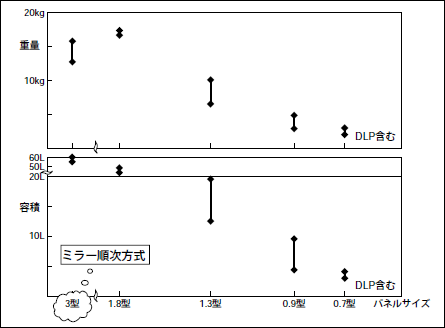

図3-12にパネルサイズによるプロジェクタ装置のサイズおよび重量の変遷を示す。当初、パネルは現在直視型で使用されているアモルファスSiTFTパネルがプロジェクタにも用いられていたが、小型化に有利なポリSiTFTパネルに置き換わり急速に小型化が加速した。アモルファスSiTFTパネルでは、そのサイズが3型程度であったものがポリSiTFTパネルで1.3型と半分以下となった。これに伴い、電気回路の規模や電源なども含むため装置全体の容積は体積比とまではいかないが一気に1/5程度となっている。同時に当然重量の低減も進行しており、約1/3程度となっているが容積ほどではない。これは、後で述べるように性能向上のための特殊光学部品が追加されてきたこと、一部ミラーからプリズムに置き換わったこと、冷却性能向上により筐体内の部品密度向上などがあげられる。しかし、その後も0.9型、0.7型と更なる液晶パネル小型化に伴う装置小型、軽量化が進行しつつある。ごく最近では、B5サイズ、2kg台とノート型パソコンに匹敵するものも製品化されてきており、本当の意味での携帯性も認識されつつある。

3板式液晶プロジェクタの光学系は、ランプを含む照明系とダイクロイックミラ-やダイクロイックプリズムに代表される色分離/合成系および液晶パネルや投射レンズを含む結像系から構成される。図3-13には当社で開発し、製品化した光学エンジン構成の一例を示す1)。以下、明るさ、均一性、解像感向上の観点から、光学エンジン技術の進展について紹介する。

図3-12 パネルサイズと小型、軽量化

図3-13 3板式液晶プロジェクタの光学構成例

② 明るさ向上

明るさ向上には各種光学部品の透過率向上がもちろん前提としてある。特に、液晶パネルにおいては、前に述べたようにポリSiTFTの採用により1.3型以下の小型パネルにおいても、高透過率(開口率)を実現し明るさ向上に大きく寄与している。

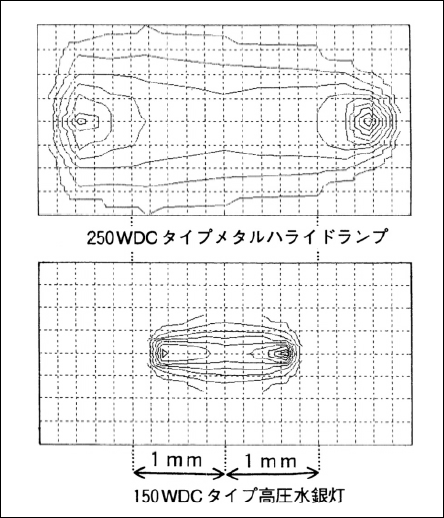

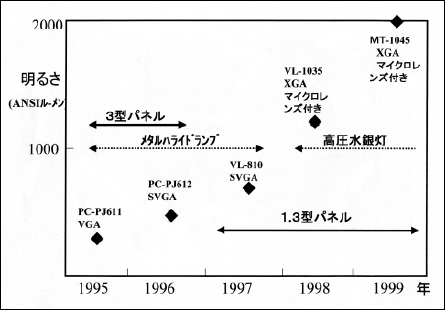

ここではこれ以外に、光利用効率向上に寄与してきたランプ、偏光変換光学系、マイクロレンズアレイについて述べる。照明系で基本となる部品は、勿論ランプである。ランプに関する詳細は、専門家の紹介するところではあるが2)、ここでは簡単に述べる。ランプとしては、発光効率、分光スペクトル、サイズなどの観点からショ-トア-ク型メタルハライドランプが用いられてきた。ランプ電力としては、250W前後が多い。また、装置サイズ、コストなどよりも性能を重視するようなプロジェクタには、ハイパワ-のキセノンランプも用いられている。さらに効率よく照明するために光源の点光源化の要求も高まり、新たに超高圧水銀灯の採用が盛んになってきている。図3-14に、メタルハライドランプと超高圧水銀灯の発光分布の一例を示す3)。超高圧水銀灯では、その名の通り発光時のバルブ内圧力が非常に高く、従来のメタルハライドランプに比べ電極間距離縮小に同期してショ-トア-ク化が可能となり、小型表示デバイスを効率よく照明することが可能となっている。

次に、偏光変換光学系4)について述べる。基本的には、ランプからの自然光を液晶パネル表示に有効な直線偏光光に効率良く変換するための光学系であり、偏光ビームスプリッタ(PBS)とその他光学部品の組み合わせ方により種々の構成例がある。図3-15および図3-16に代表的な偏光変換光学系のいくつかの例を示す。

図3-16には合わせて詳細原理図も示す。図3-15(a)では、PBSにより2つの直線偏光光に分離した後、三角プリズムを組み合わせ一方の偏光方向を回転し、他方の偏光方向にそろえることにより偏光変換を行っている。この場合、偏光変換光学系を構成するものがすべてガラス部品を使用できるため、熱に対する信頼性に優れており、大型で高輝度の装置には適する。反面サイズが大きく、小型、軽量化には難点がある。図3-15(b)では、偏光方向をそろえるのに位相差板を用いた構成である。(a)に比べ小型軽量化になるほか、投写画面の明るさ均一性も向上する。ただし、(a)も同様であるが、効率良く光を取りこむためランプ反射鏡開口いっぱいにPBSを設定すると、やはりサイズなどが大きくなる傾向にある。図3-16は、後で述べるインテグレータ照明系とのマッチングの良さ、小型軽量化に向く点で最近の液晶プロジェクタに使用されている例である。同図には、この構成の詳細原理図を示す。インテグレータ照明系の個々のレンズで集光された光が、PBSのひとつの分離膜で2つの直線偏光光に分離され、反射光は隣接の分離膜で再度反射され透過光と同方向に出射される。このとき、どちらか一方の出射面に位相差板を設置することで偏光方向をそろえている。

最後に、マイクロレンズアレイによる効率化について述べる。図3-17は、この原理を示す模式図である。液晶パネルの画素は、通常ブラックマトリクスと呼ばれる格子状の配線により囲まれており、実質光はその部分では遮光されている。そこで画素単位にマイクロレンズを取りつけ、遮光された光も有効に開口部を通し、利用効率向上を図るものである。効率は入射光の広がり角などに依存するため一概に言えないが、画素開口率が50%前後の場合のパネルに対して、その効果が大きい。ただし、この場合、Fナンバーの小さい(明るい)投写レンズが必要となる。

以上述べたように、最近の液晶プロジェクタ光学系には種々の工夫がなされてきたことにより、明るさ向上には目を見張るものがある。設計によりそれぞれの効率がどの程度かは違ってくるが、液晶プロジェクタ製品化当初、投射画面光束/ランプ電力で1 lm/W程度であったものが、最近では10 lm/W以上と、ここ4~5年の間に光利用効率は10倍以上にも進展している。図3-17に当社製品による明るさ向上例を示す。

図3-14 ショ-トア-ク光源の発光分布特性例

図3-15 偏光変換光学構成例

図3-16 光変換光学系構成例とその原理

図3-17 マイクロレンズによる効率化の原理

③ 均一性の向上

液晶プロジェクタが、特に電子プレゼンテーション用途に適する理由の1つは、画面の隅々まで明るいことである。ビデオなどの動画と違い、特にプレゼンテーション用途では画面周辺の文字なども鮮明に見えることが必要である。この要求にこたえるため、ハエの目レンズなどを応用したインテグレ-タ照明系5)が採用されている。先に述べたように偏光変換光学系自身にもその思想が多少なりとも含まれていたが、インテグレータ照明系の採用により格段の向上が図られている。この様子を概念的に以下に説明する。反射鏡を持つ光源からの出射光分布は、図3-19(a)に示すように周辺が暗くこのままで液晶パネルを照明すると投射画面も周辺が非常に暗いものとなってしまう。この解決手段として図3-19(b)に示すインテグレ-タ照明系が採用され、投射画面の均一性を向上させている。インテグレ-タは、多数のレンズから構成され、同図に示すように第1インテグレ-タにより反射鏡からの出射光を受け、第2インテグレ-タ上の各レンズ毎に、この出射光分布の強度に応じた光源像を形成している。この各レンズ毎の多数の光源がそれぞれ液晶パネルを照明することにより、パネル面上の均一性を向上する。勿論、投射画面上の均一性はその後の結像系、特に投射レンズの性能(周辺光量特性など)を合わせた結果となる。最近の液晶プロジェクタでは、日本事務機械工業会データプロジェクタ部会の提案による性能表記ガイドライン測定法で80~90%程度となっている。インテグレ-タ照明系の詳細原理に関しては参考文献に譲りたい3)。この他、均一性向上にはインテグレ-タの代わりにロッドレンズを用いた照明系もある。

図3-18 当社プロジェクタの明るさの変遷

図3-19 インテグレ-タ照明系の概念

④解像感の向上

光源からの白色光を、赤(R)、緑(G)、青(B)の3原色に分離し液晶パネルで各色の像を形成した後、再び合成し投射レンズで拡大投影する一般的な3板式の光学構成を図3-20に示す。色分離、合成する光学部品には、ダイクロイックミラ-やダイクロイックプリズムが使われている。液晶パネルの画素寸法が40µm前後を境として、合成系にミラ-を用いる方式とプリズムを用いる方式に分かれてきた。例えば、パネルサイズがアモルファスSiTFTによる3型クラスであったときや、1.3型でも解像度がVGAクラスの場合には、ミラ-方式がコストや重量の点でメリットがあった。しかし、装置小型化の点からパネルサイズが1.3型以下に、また解像度がSVGA以上になってきた現在では、合成系は全てプリズム型に置き換わってきている。合成系では、ミラ-の面精度や斜めにガラス板が挿入されることによる画質劣化が問題となる。面精度では反射光路にレンズ効果をもたらし、ガラス板の挿入は収差を生じる。また、これがR、G、B各色の光路で違うことから先に述べたように画素寸法40µm以下の合成系にはプリズム系でなくてはならなくなっている。プリズム系では主に同図で示したクロスダイクロイックプリズムが用いられ、40µm以下の画素サイズでも良好な解像感が得られている。

図3-20 3板式色分離合成光学系例

(3) まとめ

液晶プロジェクタ光学系の進展を小型化と光学性能向上の観点から述べた。小型化では本来の意味での携帯性に近づき、明るい環境下にも対応できる1000ルーメン、またはものによっては2000ルーメン以上の明るさが達成されている。今後まだ明るさ向上は続くものであり、その意味で各部品の性能向上、信頼性向上が望まれることはもちろん、更なる効率の良い光学系の新しい提案が望まれる。また、装置小型化の要求に応える小型パネルの採用などから、より効率の良い照明が可能な、よりショートアークの光源が望まれる。

(坂本 幹雄 NECビューテクノロジー株式会社)

3.2.3 D-ILA

(1) ILAプロジェクタ

映像ソースの電子化に伴って従来のOHPやスライド映写機に替わるプロジェクタの開発が1980年代から始まった。

しかし10年前頃まではプロジェクタの代表であるCRT、LCD方式ともにプレゼンテーションに要求される性能を十分満たしているとは言えず、その改善が待たれていた。CRT方式は高輝度化しようとすると、ビーム出力を高めなくてはならずビーム径が太くなって解像度が低下する。LCD方式は解像度を上げると、開口率が低下し輝度が減少する。すなわち両方式ともに大画面投射に必須の「高輝度」と「高解像度」の両方を同時に達成することが難しかった。

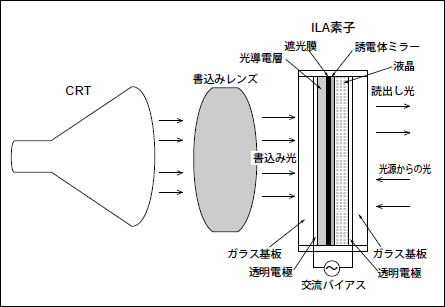

この解決策として1992年に日本ビクター(株)と米ヒューズ・エアクラフト社が合弁会社HJT(Hughes-JVC-Technology)を設立し、CRT、LCDに次ぐ第3のデスプレイ方式としてILAスーパープロジェクタを開発した。ILA(Image Light Amplifier)素子は図3-21に示す構造を持っており、光の書込み系と読出し系を完全に分離し、高精細を維持できる暗い書込み光を明るい光で読み出す(空間光増幅作用)ことにより、高輝度・高解像度を両立させることが可能である。初号機のILA-315Gでは2000ルーメンの光出力と1000TV本解像度を実現し、その後光出力12000ルーメンのILA-M12Kを筆頭とするラインアップの充実を図って、大型デスプレイの代表方式としての地位を築いた。(図3-24参照)

図3-21 ILA素子の基本操作

(2) D-ILA素子とその特徴

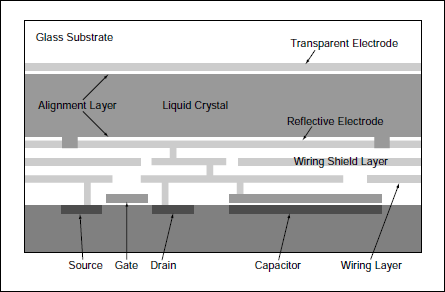

近年パソコンの高性能化と低価格化が進みより手軽にプレゼンテーションを行える環境が整い、液晶の急速な技術革新によって、小型・安価で取り扱いが容易なLCDデータプロジェクタが登場し急速に拡大してきた。パソコンの映像表示能力はVGAからS-VGA、XGAへと高精細化が進み、それと連動する形でプロジェクタの解像度もアップしてきたが、LCD方式では高解像度になるほど明るさが得られにくく、より訴求力のあるプレゼンターションを行うために、さらに高解像度で明るいプロジェクタが求められるようになってきた。ILA方式は性能面ではこれらの要求を満たすが、書込みにCRTを用いているため機器が大型化し、やや高価になってしまう。高輝度・高解像度の両立という反射型ILA素子の特性を維持しながら、機器の小型・軽量化、低価格化、取り扱いの容易さを実現する必要性が高まった。このテーマを実現するために日本ビクター(株)により開発されたのがCRTに替わる、電気的直接書込み方式による反射型素子のD-ILA(Direct-drive Image Light Amplifier)である。D-ILAの基本構成を図3-22に示す。

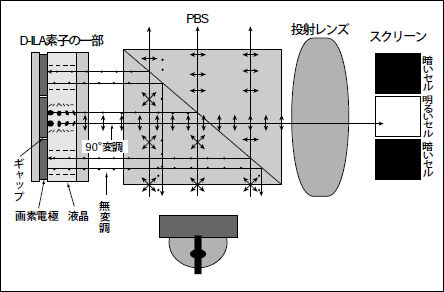

D-ILA素子はC-MOS基板上に既存のIC技術のプロセスによってX-Yマトリックスが構成され、アルミの反射画素電極に接続されている。その前面に透明電極に挟まれる形で垂直配向液晶があり、マトリックスで選択された画素に、入力信号に応じた電圧が加わることで液晶を変化させる。図3-23はD-ILAの基本動作である。光源からの光はD-ILA素子の前に置かれたPBS(偏光ビームスプリッタ)に入射し、P波はPBSを透過し、S波のみがPBS界面で反射してD-ILA素子に入射する。このS波は液晶層を通過し画素電極で反射され、再び液晶を通過してPBSに戻ってくる。このとき各画素電極に電圧が印加されない場合、光は変調を受けずS波のまま出力され、入射時と逆の経路を通って光源に戻るため、光は出射されず黒の状態となる。一方電圧が印加されると、光は印加電圧量に応じた変調を受けて最大変調のときにはP波に変換され、PBSを通過して投射レンズを通してスクリーンに投射されて各画素に対応した濃淡が再現される。

D-ILA素子の特徴は以下の通りである。

図3-22 D-ILA素子の基本構成

図3-23 D-ILA素子の基本動作

①光の利用効率が高い

透過型LCDにおいて光利用経路を阻害している画素の駆動回路や信号線が画素電極下に配置されているため、光の経路上無効となるのは各画素間のギャップ部分だけであり、画素密度を高くしても光の利用効率がほとんど低下しない。したがってコスト的に有利な小型サイズの素子で、高解像度と同時に明るさも確保できる。

②高コントラスト

D-ILA素子ではILA素子で実績のある垂直配向液晶を採用し、高コントラストを実現している。コントラスト比は黒のレベルをいかに下げるかで決定されるが、前述のようにD-ILAにおける黒は光がほとんど変調を受けない状態であるため、デバイス単体としては数千以上が得られる。

③高速応答性

D-ILA素子においては光が液晶層を2回通過するた め、1回しか通過しない透過型LCDに比べて、薄いセルギャップで十分な光変調が可能となっている。したがって立ち上がり+立ち下り=16msという高速応答性が得られており、動画再生にも適している。

(3) D-ILAプロジェクタの現状と動向

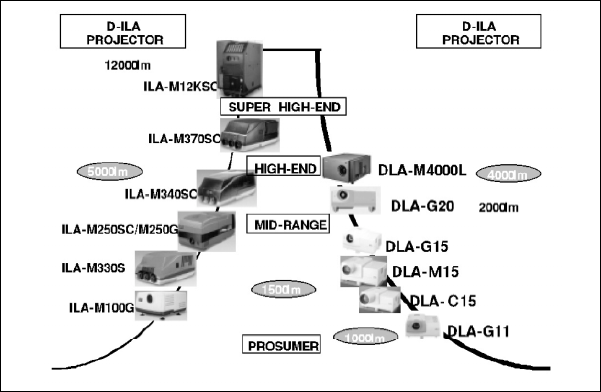

D-ILA素子を用いたプロジェクタのラインアップをILAプロジェクタと共に図3-24に示す。解像度は何れもフルS-XGAをカバーしつつ4:3にワイド化した1365x1024として、VGAからS-XGAまでのデータおよびNTSCビデオ信号の正確なアスペクト比での表示を可能にしている。明るさは1000ANSIルーメンから2000ANSIルーメンの汎用可搬型さらに4000ANSIルーメンの高輝度タイプを揃え、レンズバリエーションの組合せとともに状況に応じた選択を可能にしている。また何れも350:1以上の高コントラストを実現している。

D-ILAプロジェクタ各部の現状と今後の動向について述べる。

図3-24 ILA/D-ILAプロジェクタのラインアップ

①デバイス

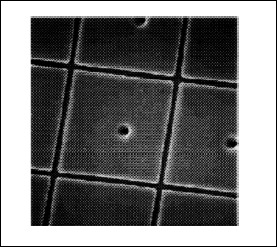

現状のD-ILA素子は13.0µmの正方画素を横に1365、縦に1024個ずつ0.5µmのギャップをもって配しており、対角0.9インチで4:3のアスペクト比となっている。この結果1280x1024のS-XGA解像度をフルカバーしながら93%という高開口率を実現している。画素電極部の拡大写真を図3-25に示す。

反射型の特性を生かし高集積化による同一素子サイズにおける、さらなる高解像度化やサイズの小型化による素子の低コスト化が今後の取り組みテーマである。

図3-25 D-ILAの画素電極部

②光学系

D-ILAの光学系においては素子と色合成プリズムの間にPBSが必要となっている。現状のPBSは多層膜コートを施したガラスプリズムであり、この分のコスト・重量が増加してしまう。またこのPBSの偏光分離特性は入射角度に対する依存性が高く、コントラストを確保しようとしてコーンアングルを制限すると、明るさの点で不利になってしまう。

今後は光分離合成系の構成変更によるPBS使用個数の低減や、新しい偏光変換方式の開発による、コストダウンおよび角度依存性の改善が課題である。

③ランプ

現状のD-ILA素子サイズは0.9インチと小型サイズであり、また前述のようにある程度のコーンアングル制限も必要であるため、光源としてのランプには特に点光源に近いものが要求される。このため現状は投入電力に対し短アーク化が可能なキセノンランプが使用されている。キセノンランプは自然光に近い発光分布を持ち、特に赤色の発色性に優れ、使用時間内でその分布が安定している、立ち上がりが瞬時であるなどの長所がある反面、ややコスト高である、発光効率があまり高くなく投入電力に対する明るさ(ルーメン/W)が稼げないため電源が大型化し発熱量が大きいなどの点で不利である。最近は1.3mm程度以下の短アーク長の超高圧水銀ランプも登場してきており、汎用型のD-ILAプロジェクタに対しては十分視野に入りつつあって、コストダウンと機器の小型化の可能性が高くなってきた。

(4)まとめ

プレゼンテーション用信号ソースは、より高い表現力のニーズからますます高精細化が進んでいる。データ系ではS-XGA表示化が目前であるノートブックコンピュータ、低価格なS-XGAクラスの書画カメラや300万画素を超えるデジタルスチルカメラの登場などであり、ビデオ系ではDVDやD-VHSなどによる既存フォーマットの高画質化、DTVなどの新しい高解像度方式の導入などである。

これらのデータ系・ビデオ系の多様な入力ソースにフルに対応し、それらを十分に表現し得るD-ILAプロジェクタは、まさに新世代のマルチメディアプロジェクタといえよう。誕生してから歴史のまだ浅いD-ILAは素子自体および光学系やランプといった周辺部品の改善の余地も多く、これらの進歩を加速させてさらなる高解像度、高輝度、小型化により、プレゼンテーション用周辺機器と相互に発展させていくことが重要なテーマである。

(作間 俊哉 日本ビクター株式会社)

3.2.4DLP

(1) はじめに

私が初めてDMDに出会ったのは1995年10月大阪で開催されたエレクトロニクスショーであった。半導体の上に無数の極小反射鏡を形成し、その一つ一つの角度を制御して、反射された画像を投影するという大胆な発想の画素子で、その画像はすばらしい物であった。この大胆な発想をしたのがラリー・J・ホーンベック博士(Larry J. Hornbeck Ph.D. TI)であり、そもそも最初はレーザ光を用いたプリンタ反射素子として開発されたものだった1)。

最初のDMD動作はシングルサスペンションミラーの角度をmax4°でアナログ的に動作させ、それに応じた光量を取り出す方法であった。この時点でDeformable Mirror Device(変形可能な鏡素子)と名付けられ、略してDMD呼ばれた1)。

しかし、このアナログ的な動作は機械的なストレスなどで物理的歪みが発生し、安定した良好な画像が得られなかった。その対策として、4°目一杯に角度を振り、ウェハーの床につくまで角度を振らせることで、機械的ストレスなどの物理的歪みなど不安定要素の影響をなくし、安定した良好な画像が得られるのではないかと気付いた。ミラー床にミラーが当たる状態を “1”、その状態で絵を出し、反射のミラーがまっすぐ状態では “0” として絵を出さないようにすれば、デジタル的に安定した画像が得られるのではないかとひらめいたのである。この瞬間、現在のプロジェクタ用DMD、つまりDeformableのDがDigitalのDに換わったDMD誕生であった(1987年)1)。今日まで実用化のための様々な改善がなされ、現在では“0”、“1” のモードもそれぞれ±10°の角度となり、階調は1の状態の時間をパルス変調(PWM)することで、すばらしい画像を再生しているのである。

(2) DMDの構造及び動作

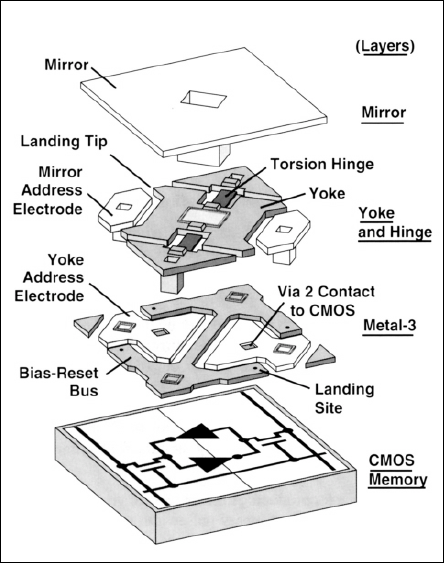

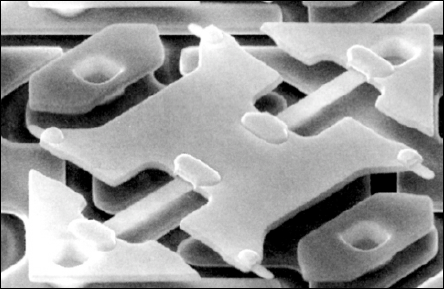

DMDはCMOS SRAMメモリー上に、0.72µmウェハープロセス技術やプラズマ・エッチング技術などを駆使し、一個の半導体チップ上に機械的機能、光学機能及び電気機能を集積した、まさにマイクロマシンといえる反射型光学変調素子である。

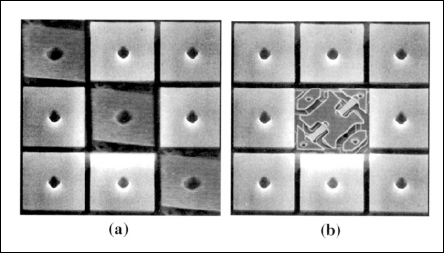

DMDの構成は上部からミラー、上枠とヒンジ、メタル、CMOSメモリ半導体部の4層から成る(図3-26)。ミラー群は16µm平方のアルミニウムミラーが、17µmピッチで数十万個 (SVGA 800x600、XGA 1024x768、SXGA 1280x1024)の配列で構成され、メモリアドレス出力に応じてミラーの角度を±10°二方向に変化させ、一方向のときに反射させる光が画像を形成するようになっている。薄いねじれヒンジにより固着されたミラー及びヨークは、メモリセルとの間に作用する静電引力により着地面に接着するまで回転する。ヨーク先にはスプリングチップが形成されていて、このチップが静電引力エネルギーを蓄積、放出することによりミラーの回転動作を確実に動作させる。

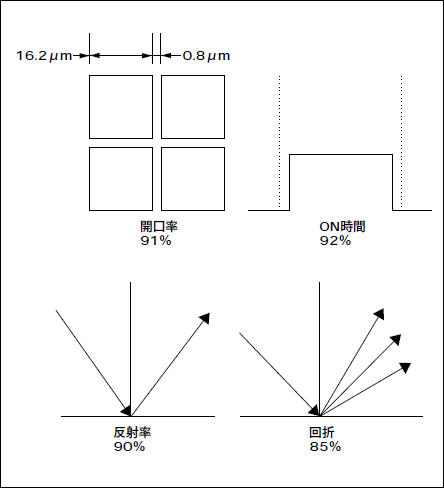

このメモリ素子は、供給電源がDC5Vで動作し、DMDの動作スピードは2µsの光学スイッチング時間と15µs機械的安定スイッチングの特性を有する高速スイッチング素子で、階調はPWMによるビットで重みづけをする。DLP技術を用いたデジタル画像は高精度の階調と雑音のない色再現性という特長があり、デジタル化が進む今日、デジタル処理映像システムにおいて最適のデジタル表示素子といえる。DMDピクセルの光の利用効率を計算する。17µmピッチのDMDで考えるとミラー間に0.8µmのスペースがあるため有効面は16.2µmになり、開口率は約91%、ミラーのOn/Offスイッチングスピードで有効にonしている時間が約92%、ミラーの表面はAlコーティングでの反射率が約90%、ミラーの形状による回折効率が約85%であり、全体として91%x92%x90%x85%≒64%となり、光利用効率は優れている4)。ただし、光学システム[ランプ、カラーフィルタ、照明系、映像系]ではそれぞれ損失があり、特にワンチップDLP方式ではカラーフィルタにおいてランプ出射光の3分の1しか利用できないというデメリットもある。

現状では、120W超高圧水銀灯を用いて0.9インチXGAで1,000lm前後が商品化されている。また、ミラー間のスペースが非常に狭いことからピクセル間の継ぎ目が目立たなく(シームレス)、かつミラーの高速スイッチングによるon/offデジタル制御によって画像が形成されるため、動きの速い動画でも精細で高コントラストの画像が実現できる。

図3-26 DMD分解図2)

図3-27 DMDミラー表面2)

図3-28 ヨークとスプリングチップ拡大図3)

図3-29 DMDピクセルの光の利用効率2)

(3) DLP映像の原理

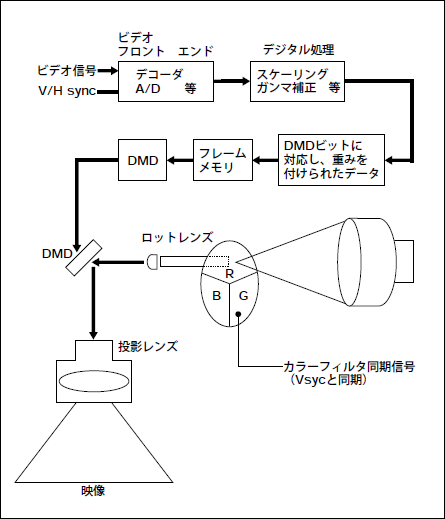

DLPを使用したプロジェクタのブロック図は図3-30で構成される。ここで簡単に60Hzビデオ映像がDMDを通して映像として投影されるまでを説明する。カラーフィルタは基本的に赤、緑、青から構成され、それを3600rpmで回転させる。1フレーム60Hzの間にDMDはカラーフィルタによって順次、赤、緑、青と照射される。赤の光が照射されると、A/D変換され、デジタル処理を経てDMDビットに対応し、重みをつけられたデータ(フレームメモリに記憶されたデータ)ができる。その重みに応じた各ビットのミラーon時間を調節(時分割)することにより、赤の画面が一枚構成される。緑、青でも同様に各ビットに対応する重みによって時分割することにより、60Hz間の間に赤、緑、青、各3枚の画面が順次構成される。人はこの赤、緑、青それぞれの時分割の画面を目で残像現象として認識するため、赤、緑、青の時分割のチラツキは認識できず、初めて人間の脳で赤、緑、青の画面と色が合成され、カラー映像として認識するようになっている。

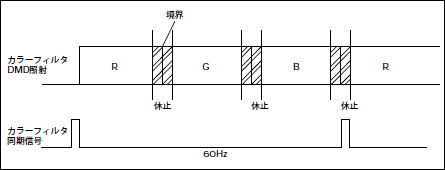

図3-31のDMD照射において、カラーフィルタ各色の境界で照射されるランプの焦光サイズがあり、混色するため、この間は焦光サイズに応じてDMD休止時間(Off)を設ける。(現在はこの休止時間も白として有効に使用する工夫がなされている。[赤、緑+緑、青+青、赤] / 2 = [赤+緑+青] ← 白)

図3-30 DLPを使用したプロジェクタのブロック図

図3-31 DMD照射におけるカラーフィルタ各色の境界

(4) DLP投影システム

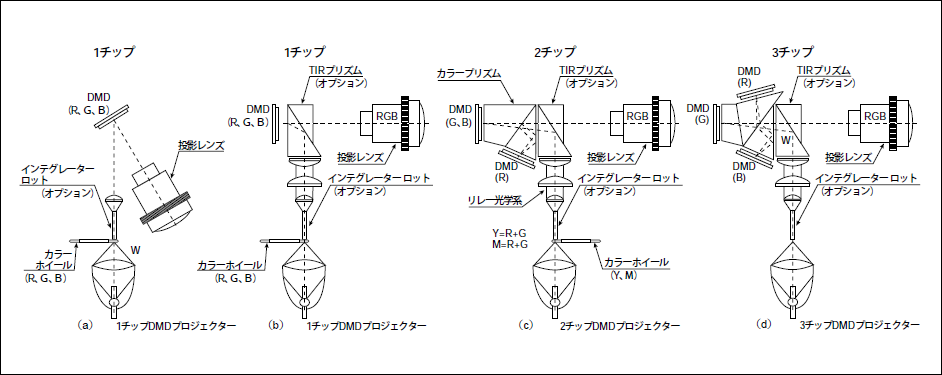

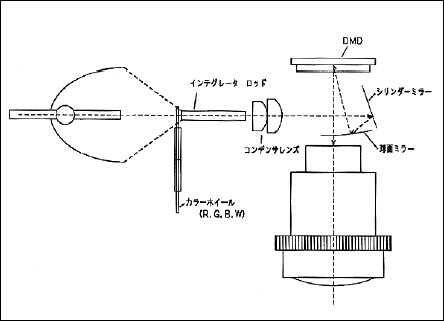

現在プロジェクタとして商品化されているDLP投影システムの基本光学システムは、図3-32(a)、(b)、(c)、(d)の4通りである。特に事務器用小型モバイルプロジェクタ用としては、(a)、(b)のシステムが用いられる。それぞれの特長を簡単に説明する。

(a) は最も基本的な構造で、部品点数が少ない割にはコントラストなど優れた特長を有し、カラーホイールは赤緑青を用いるか、またはコントラスト改善と白の明るさ向上のために、赤、緑、青の他に白(透明)を加えた4セグメントカラーフィルタを使用することもある。

(b) はプリズムを用い、シフト角度を改善した光学系で、現在このタイプをモバイル型プロジェクタに採用しているメーカが多い。

c) は2チップのDMDを用い、黄色とマジェンダのカラーホイールにより赤色は常に赤色専用のDMDに当て、他のDMDには青色と緑色を時分割にするため、赤色出力は上記のa、bに比較して3倍の明るさになる。また青色と緑色はそれぞれ50%増光した光が得られ、演色性に優れた高い輝度のプロジェクタが可能となる。これは主にホームシアタ応用商品(リア用として)として商品化された。

(d) は、DMDを3個使用し、赤、青、緑が各DMDに連続的に対応し動作するため、最も光効率がよい。 また各色10ビットの階調が可能なため優れた自然な階調が得られ、10,000ルーメン以上の明るさで数百インチの大画面に投射でき、銀塩フィルムに匹敵する画像を再現している。

プラスでは、図3-32 (a) の変形タイプを考案し(図3-33)、モバイル化(小型化)を進めつつ、ハイコントラスト、演色性、高輝度のプロジェクタを開発している。この光学系を用いることにより、厚み58mm、A4サイズ、2.6kg (XGA)のプロジェクタの商品化を1999年5月に行った。2000年にはさらに小型化の計画を進めている。技術的にはランプアーク長の改善(0.8mmから1.0mm)、高圧化による効率アップ、また照明光学系、DMD On/Off角度の増加や投影レンズのFNoの改善などを含めると、A5サイズ、重量1kgを切る、照度800~1,000lmの超小型モバイルプロジェクタが可能であると考えている。

図3-32DLPプロジェクションシステム4)

図3-33 プラスDLP投影システム

(5) 技術的課題

DLPシステムにおいて、特に1チップDLPシステムにおける技術的問題として、カラーフィルタ赤緑青の時分割駆動を行っているため、色分離に難がある。これはDMDのデータロード時間の短縮や応答速度の改善などを行い、フレーム内の色分割数の増加によって解決される。また、PWMにおいて暗いレベルでの階調表現が不足気味であり、輪郭形成という現象が生じやすい。これは階調表示数(現在、赤8ビット、青8ビット、緑9ビット)を増やし、最小ビット画像表示時間を短縮化する方法が必要である。

(6) DLP製品の市場動向

DLPの特長として、モバイル(1チップ)、投影照度の均一性(色ムラを含む)が重要視されるキューブ(2チップ)、また、大画面、高精細を要求される大規模公衆用(3チップ)が比較的容易に製品化可能であるため、実用化され、各分野において認知されてきた。今後、デジタル通信やデジタル放送などの開始など、ますますデジタル化していく情報技術の中で、シアタや大型スクリーンなどの大規模公衆用途にはさらなる高輝度化、高精細化が進み、フィルムレスのデジタル映画が実用化される。民生、商業用途にはポータブル、モバイル、ホームシアタなどの小型軽量化、低コスト化がますます推進される。またデジタル放送やDVDソフトなどの進歩により、HDの高品位、高精細のアスペクト比16:9(HDTV)の映像を、低価格のホームシアタ・プロジェクタで近日家庭で楽しめるようになるであろう。DLPはデジタル駆動方式のため、忠実で再現性のより決定的なディスプレイ素子であり、今後大いに発展するであろう。

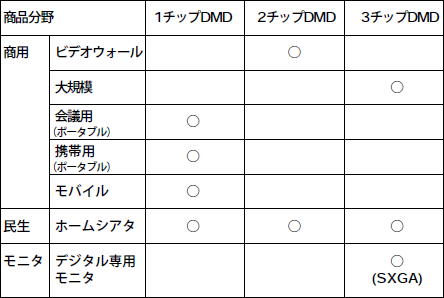

表3-1に示すようにDLPの商品化応用範囲は広く、それぞれの分野市場の中で差別化した製品群を創造している。

(古賀 律生 プラス株式会社)

表3-1 DLP製品市場分野

3.3 将来への展望

プレゼンテーション用映像機器として、液晶プロジェクタ、DLP(Digital Light Processing)プロジェクタ、OHP、スライドプロジェクタなどがあるが、ここでは、著しい発展を遂げている液晶プロジェクタを中心に将来展望を述べる。

3.3.1 プレゼンテーション機器の総括

データグレード液晶プロジェクタが初めて登場したのは、わずか7~8年前のことである。当時の製品は、3.1型VGA a-SiTFT-LCDパネルとメタルハライドランプ160wを用いたもので、明るさは100 ANSIルーメン程度しかなく、室内を暗くしなければならなかったが、パソコンの表示画面をスクリーンに拡大投映できることからビジネスプレゼンテーション用として注目され、北米を中心に新たな市場が芽生えはじめた。

その後、1.3 型VGA高温P-SiTFT-LCDパネルが開発され、小型軽量化と光利用効率が一段と改善された。現在、0.9 型で明るさが1500ANSIルーメン、1.3 型XGAで3000ANSIルーメン、1.8型SXGAでは5000ANSIルーメン、そして0.9型XGAで重さが3kg以下の液晶プロジェクタがすでに商品化されている。このように性能が飛躍的に向上した背景に、P-SiTFT-LCDパネルの開口率・解像度の向上、超高圧水銀ランプの開発、マイクロレンズアレー、偏光変換素子、インテグレータ照明などの高度な技術開発があるが、LCDおよびランプが果たす役割は極めて大きい。

液晶プロジェクタの性能は年々向上し、解像度は一般的なノートパソコンの解像度XGAを上回るSXGAまで商品化され、明るさについても必要最低輝度と言われている1000ANSIルーメンを0.9型P-SiTFT-LCDですでに達成し、プレゼンテーション機器としては十分な性能を備えている。

しかしながら、2000ANSIルーメンを超えるプロジェクタについては、DVDの急激な普及に伴い、プロジェクタで映画を鑑賞する機会がいっそう増加し、ビデオ映像に対しても高画質化のニーズかさらに高まっていくであろう。求められる画質はフィルム映像に匹敵する忠実な色再現性、特に肌色は美しく自然に、黒い自動車は黒つぶれがなく艶々と立体感のある描写、雪景色は白とびがなく豊かな階調で表現できることである。コントラストについても最低でも600:1程度はほしいところである。解像度についてはUXGAおよび16:9のHDTV対応など市場の要求に応じ開発・商品化されるであろう。

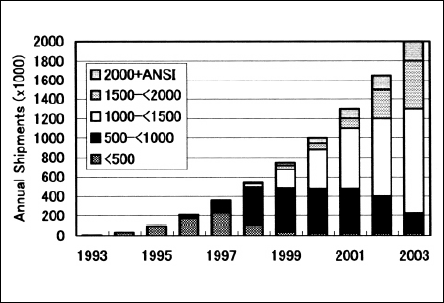

データグレードプロジェクタの市場規模は、図3-34に示すように高温P-SiTFT-LCDプロジェクタが立ち上がった96年以降、年率約30%以上の高成長を遂げ、今年は100万台、2003年には200万に達すると予測されている。伸び率がもっとも顕著なものは、明るさが1000-1500ANSIルーメン、重さが3~4Kg以下の小型軽量タイプで全体の50%以上を占めるものと予測される。

小型軽量化のトレンドがしばらくつづき、2kgを切る製品も出現するであろう。しかし、プロジェクタを実際に携帯しプレゼンテーションするのはごく少数派で、さらにプロジェクタの普及により、携帯する頻度が減少していくと考えられる。このような状況により、過度に小型軽量化を追求するより、画質の向上、低騒音化、ランプの長寿命化などの基本特性、および設置作業の簡素化や使い易さを優先させる傾向が高まっていくと推察される。

表示デバイスとして、透過式液晶パネル以外に、反射式液晶パネル、およびDMD(Digital MicroMirror)などがあるが、高輝度、光利用効率、小型化、経済性、安定供給面など総合的にみてプレセンテーション機器用として、透過式液晶パネルが最も優れ、その優位性は堅持されていくだろう。

プロジェクタを一般に浸透させ、市場をさらに拡大するためには映像や音声信号のワイヤレス化が重要なテーマになる。MPEG4など最新の信号圧縮技術を使い、格段に多い動画像データを送信する技術が確立されつつある。この技術をプロジェクタに応用することによって、煩わしい映像や音声の接続コード類がなくなり、また、インターネットを活用することによってTV会議や映画などの信号のワイヤレス化が可能になる。特に、天井に吊り下げて設置する場合、設置作業の簡素化に加え、美観的なメリットが大きい。

図3-34 明るさ別のシェア

3.3.2 今後の展開(どのような分野に展開されていくか)

(1) デジタルシネマへの対応

最近の液晶プロジェクタは高輝度化・高解像度化が進み、色再現性など基本性能の向上と相まって映画館で上映される映像品位と同一レベルの投影が可能になった。

また、高精細デジタル撮像素子、デジタル通信システム、デジタル録画装置、また、デジタル放送技術、デジタル画像編集技術の急速な進展により、35ミリフィルムレベルの画像品位をデジタルで撮影、編集、加工、制作できる環境が整備されてきた。

今後は、35ミリフィルムの画質を凌駕する液晶プロジェクタの開発促進による<フィルムを使用しないデジタルシネマシステムの構築、及び、普及加速>が期待される。

(2) ネットワーク対応

プレセンテーション用プロジェクタの分野では、会議サーバに接続されたプロジェクタをクライアントからコントロールする機能、及びWebブラウザの画面からプレゼンテーションを転送する機能などを持ったシステムなどの開発、及び普及が期待される。

デジタルシネマ用プロジェクタの分野では、衛星を介して地方の映画館などに、直接映画を配給するシステムの本格普及が期待される。

(3) ホームユース(リアプロジェクタ)

リアプロジェクタはアメリカを中心に120万台程度の市場で、現在CRT3管方式が主流である。デジタルテレビ放送時代にふさわしい大画面デスプレイとして、液晶プロジェクタが最有力視されている。特徴として、高解像度、省スペース、省エネ、環境にやさしいなど、CRT3管方式を凌駕する性能を有している。特に、省スペースに於いては、投写レンズを使用しないミラー投写方式を採用することによって、50型で奥行き30cmの液晶リアプロジェクタ(詳細は注1参照)の開発が発表されている。表示素子、光源、光学部品などの大幅なコスト低減が実現できればホームユースとして大きな市場が期待できる。

(田原 基司 三洋電機株式会社 )

注1→http://sanyo.co.jp/sanyo/koho/hypertext4/9908news-j/0805-1.html

![ライトエッジ No.19 [特集号]映像…デジタル化時代に向けて](./content_file/file/lightedge_01_21.png?_size=1)