光技術情報誌「ライトエッジ」No.35

大学研究室を訪ねて Campus Lab㉓

環境調節工学が変える、

農業はハイテクの施設農業へ、植物工場へ。

千葉大学大学院園芸学研究科環境園芸学専攻

環境調節工学研究室 教授

後藤 英司 先生

規模、内容ともに国立総合大学の上位に

―― 千葉大学

千葉大学は、1949年、当時千葉県内にあった千葉医科大学、同大学附属医学専門部および薬学専門部、千葉師範学校、千葉青年師範学校、東京工業専門学校、千葉農業専門学校の各旧制国立学校を包括し、学芸学部、医学部、薬学部、工芸学部、園芸学部の5つの学部と、腐敗研究所、附属図書館で構成された新制国立大学として発足した。

1955年に大学院を設置し、その後も拡充や改組を重ね、現在では文学部、教育学部、法経学部、理学部、医学部、薬学部、看護学部、工学部、園芸学部の9つの学部と、11の大学院研究科、附属図書館、医学部附属病院、各種のセンターなどで構成されている。

2004年、国立大学法人となった千葉大学は、学生数が学部で2,300名、大学院研究科で1,173名、専門職学位課程で40名という定員枠を設け、およそ2,800名の教職員で運営されている。キャンパスは西千葉、亥鼻、松戸・柏の葉の3地区にある。メインキャンパスは西千葉で、39万m2あまりの広々とした敷地に大部分の学部や施設が集結されている。亥鼻には医学部と看護学部、医学部附属病院が、松戸・柏の葉には園芸学部、環境健康フィールド科学センターなどが設置されている。

これらのことから千葉大学は、規模、内容ともに、国立総合大学のトップクラスに位置している。

▼園芸学部・大学院園芸学研究科棟

ゆったりと流れる江戸川のほとり、富士山を遠望する千葉県松戸市の緑豊かな丘陵地に、園芸学部・大学院園芸学研究科のキャンパスは広がる

100年におよぶ国立大学唯一の実績を持つ園芸学部

千葉大学園芸学部の歴史を遡ると、そのルーツは1909年(明治42年)創立の千葉県立園芸専門学校※であり、2009年に100周年を迎えた。開学から100年におよぶ豊富な実績と知的資源は、国立大学唯一であり、パイオニアとしての使命を果たし続けている。

その一方で、これからの園芸学のキーワードを「食・緑・健康」と特徴付け、未来を見据えるとともに、都市と深い関わりを持つ「園芸農業」と「緑環境」の教育研究に、積極的に取り組んでいる。これらの研究対象は、園芸作物の栽培・育成・利用技術や造園技術から、バイオテクノロジー(生命科学)、環境科学へと、時代とともに広がり、今日では、生活空間の科学や人の健康といった幅広い分野において、自然科学、社会科学、人文科学を融合した学際的なアプローチを展開している。

教育課程としては、実践的な技術と理論を短時間に習得する2年制の園芸別科と、「食と緑」をテーマとした専門的な教育研究を行う園芸学部があり、さらにその上に、高度な基礎・応用を究める大学院園芸学研究科(修士課程・博士課程)を揃えている。

学部と修士課程の一貫教育により、専門知識を身につけた技術者、研究者を育成する一方、博士課程では、学際性を生かした教育により、高度な組織運営能力を身につけた生産者、技術者、企業人、官公庁や国際諸機関職員などの人材を養成している。

環境園芸学一専攻の「大学院園芸学研究科」

大学院園芸学研究科は、前期課程(修士課程・2年)と後期課程(3年)からなる博士課程の大学院である。領域の横断的な教育研究を推進するために、多様な領域を包括した環境園芸学一専攻とし、前期・後期課程ともに、生物資源科学、緑地環境学、食料資源経済学という3つのコースから構成されている。

「食と緑」の総合研究科として、食料資源の生産・利用・流通、人と自然が共生する生活環境の保全・創造、人々の健康・福祉、地球環境科学など、人間生活に直結する重要で広範な課題に対して、自然科学のみならず、社会科学や人文科学をも含む文理融合のアプローチにより、学際的、国際的な視野から教育研究を行っている。

生物資源科学コース

生物資源科学コースには、栽培・育種学、生物生産環境学、応用生命化学という3つの領域があり、栽培や育種など園芸植物の生産技術の開発、生物資源の生産に関わる諸環境要因の解析、生命資源の有効活用に関わる基礎学理と応用技術の習得など、これらを通して、国際的にも通用する技術力、応用力を身につけた高度な技術者、研究者を養成している。

生物生産環境学領域

生物生産環境学領域では、生産環境の基礎である気象・土壌・施設・フィールドをはじめ、そこで生産、使用される物質の挙動や循環、栽培植物の生理生態や病理、生息する昆虫や微生物など、生物の生産に関わる環境要因の解析、研究に取り組み、園芸学分野における理工学・生物学・化学の学際的な素養と、生物の生産環境を創生、管理できる技術力、応用力を養成している。

植物に最大限の能力を発揮してもらうために

環境調節工学研究室

植物生産業に貢献する環境制御技術を追究

大学院園芸学研究科生物資源科学コースで、生物生産環境学領域(物理環境分野)の教鞭を執る後藤英司教授は、環境調節工学研究室のリーダーとして、彦坂晶子准教授、石神靖弘助教とともに、25名あまりの学生と環境調節工学の研究に取り組んでいる。

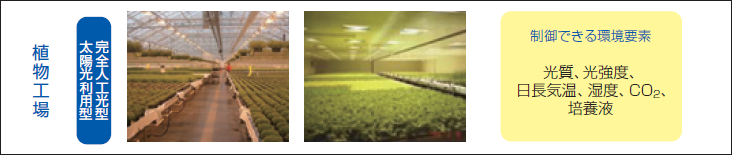

「環境調節工学とは、植物を取り巻く環境を調節する工学のことです。植物の環境としては、温度や湿度、光、風、ガスなどを要素とする物理環境があり、その他に生物環境や化学環境もあります。私たちは、これらを調節して最高の生育環境を整え、植物に最大限の能力を発揮してもらう研究をしています。

研究ターゲットは『環境』と『植物』。対象とする植物生産業は『施設農業』で、植物生産業に貢献していくことを目指しています」と後藤先生は語る。

▲後藤英司教授

環境調節工学研究室 主な研究テーマ

■ 人工環境下の植物の環境応答の解析

- ・非24時間周期下の光合成、遺伝子発現

- ・LED光(青色光、赤色光など)下の形態形成と二次代謝成分の合成

■ 野菜の機能性成分含有量を高める生育制御

- ・光・温度・培養液の制御による葉菜類のアントシアニン・ポリフェノールの増加

- ・光質制御による葉菜類の抗酸化成分含有量の増大

- ・光環境制御によるアブラナ科野菜の機能性成分の増加

■ 環境ストレス付与による薬草の薬用成分増加

- ・根系薬草(カンゾウなど)の養液栽培法の開発

- ・温度処理や光処理による根の薬用成分含有量の増加

- ・光処理による葉系薬草(ハッカなど)の成長促進と薬用成分含有量の増加

■ 温室における栽培環境の制御

- ・大規模商業温室における栽培環境の改善

- ・ビニルハウス用の新しい被覆資材の開発

- ・温室環境シミュレーションモデルおよび果菜類(トマトなど)の生育モデルの開発

■ 植物工場における最適環境の創造

- ・遺伝子組換え作物を用いた食べる薬(経口ワクチンなど)の開発

- ・新規光源(LEDなど)と照明システムの開発

- ・植物が最大能力を発揮する最適環境の探索と構築

施設農業(施設園芸)の役割

施設農業(施設園芸)の種類

研究解明に不可欠な「光」

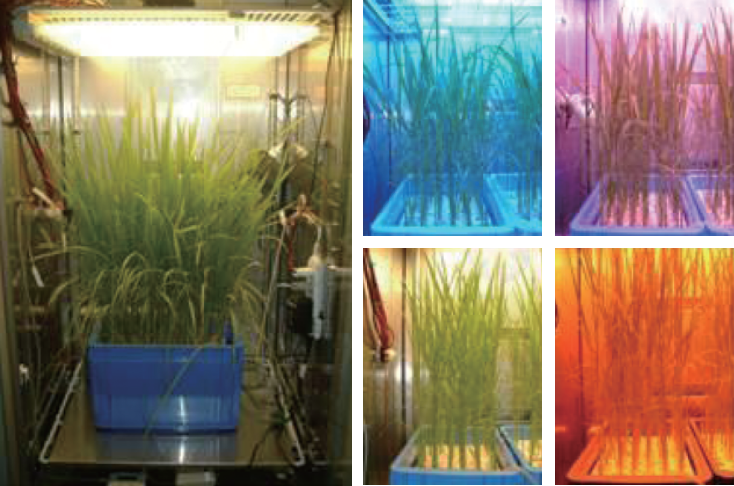

環境調節工学研究室の主な研究テーマは5つ。これらに共通するファクターは「光」である。「植物と光の関係解明は、私たちの究極の研究といえます。そのためには、単に明るさだけでなく、目的に合った質を備えた光が必要であることが分かってきました。たとえば機能性植物のモロヘイヤの場合、これに含まれるポリフェノールの一種であるクロロゲンの生成量を調べるには、ピンポイントの波長(単一波長)の光が必要です。また、稲の生育を調べるには、一般的な照明の10倍の強度があり、かつ発熱量の少ない光が必要です」(後藤先生)

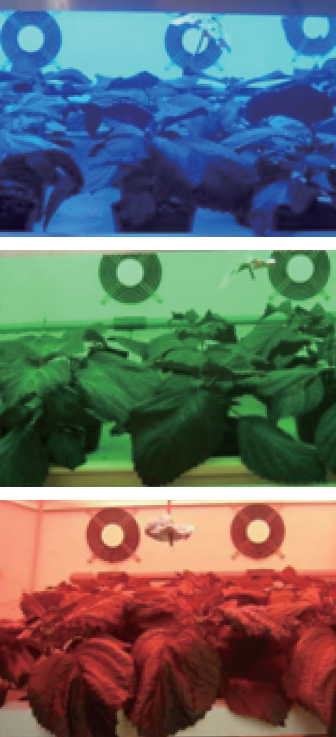

▲光環境が薬草の成長および光形態形成に及ぼす影響の解析

青、緑、赤の光で処理されたアカジソ(写真上より)

▲光質がイネの光形態形成に及ぼす影響の遺伝子発現解析

(左:白色光 上段左:青色光 上段右:紫色光 下段左:黄色光 下段右:赤色光 )

研究を格段に加速させたLED照明

「これまでにナトリウムランプやハロゲンランプ、蛍光灯など、さまざまな光源を用いてきましたが、LEDの登場によって、研究が格段に加速しました。今回、ウシオライティングさんが開発した稲の生育用のLED照明システムは、LED素子の数が少なく、高度な排熱処理システムを搭載しています。この研究が成功すれば、LED照明システムは、稲の生育だけにとどまらず、農業全般にわたって応用可能な道を拓くこととなり、私たちは大きな期待を寄せています」(後藤先生)

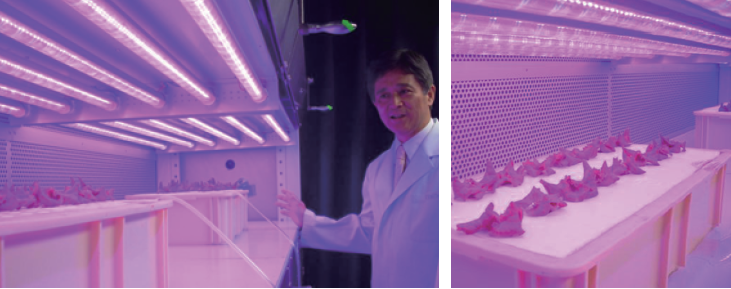

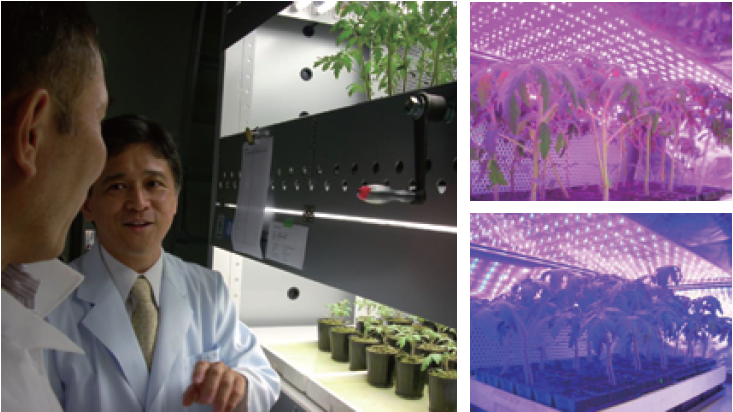

▲研究室に新しく設置された稲の生育用LED 照明システム

(ウシオライティング製)

▲LED照明について打ち合わせる後藤先生とウシオライティングLED営業部営業課長の桜井(右)

研究室・実験室 拝見

▲各種の実験室がある植物生産研究棟

▲湿度対策を考慮した温室用熱電対温度計を設計する学生たちを指導する後藤先生(左から2人目)

▲実験室のウェブカメラを操作(監視)する学生

▲育成したホウレンソウを粉末にして、鉄やカルシウムなどの成分を分析する学生

▲レタスに赤と青のLEDを照射し、形態形成に及ぼす影響を分析する実験

レタスはあと3週間ほどで食べられる大きさに育つとか

▲収穫前の環境とホウレンソウの機能性成分の含有量の関連を解明する実験

おかめ、アクティブ、リード、万葉の4品種のホウレンソウに、3波長形白色蛍光灯を照射

この研究では、生活習慣病(特に白内障)の予防効果があるといわれる「ルティン」の含有量をターゲットとしており、

医療費削減や保険破綻防止に繋がると考えている

▲光質(波長)の違いにより、イチゴの発芽発達に及ぼす影響を調べる実験

赤(上段)・青(中段)・緑(下段)の光を用いて、どの光が早く花を咲かせることができるかを観察

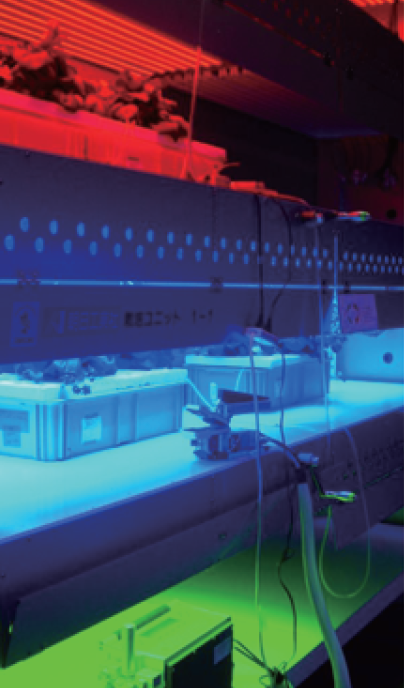

▲赤色照明

▲青色照明

▲緑色照明

▲異なる光質の照射によるトマトの育苗実験(種をまいて23日目)

トマト栽培農家は苗を購入して育てることから、本実験は農家向けでなく育苗業者(苗産業)向けのもの

LED の赤9:青1(右上段)・・・・ヒョロ長く成長し、花が咲くのは早い

LED の赤7:青3 ・・・・・・・・・・・・ 背が伸び気味傾向になる

LED の赤5:青5(右下段)・・・・ 茎の太さはしっかりする

白色蛍光灯(左)の4ケースで実験。栄養素については基本的に変わらないとか

▲水耕栽培方式で、イチゴの発芽発達に及ぼす影響を調べる実験

光質の異なる蛍光灯とLEDを24時間照射

▲後藤先生(前列中央)と環境調節工学研究室の学生の皆さん