光技術情報誌「ライトエッジ」No.36〈特集ウシオの新しい取組み第一回〉

一次産業用LED

(2012年3月)

植物育成におけるLEDの一般動向

桜井 弘( ウシオライティング)

1. はじめに

一般的に植物工場の定義は、『野菜等の作物を施設内で、光、温湿度、二酸化炭素濃度、養分量などの環境条件を人工的に制御し、季節や場所に捉われず自動的に連続生産するシステム』といわれている。

これら環境条件の中で、今後、究明、応用できる可能性が一番高いと考えられている光について、なかでも制御が容易なLEDを取りあげ、最新の動向について説明する。

2. 植物工場の種類

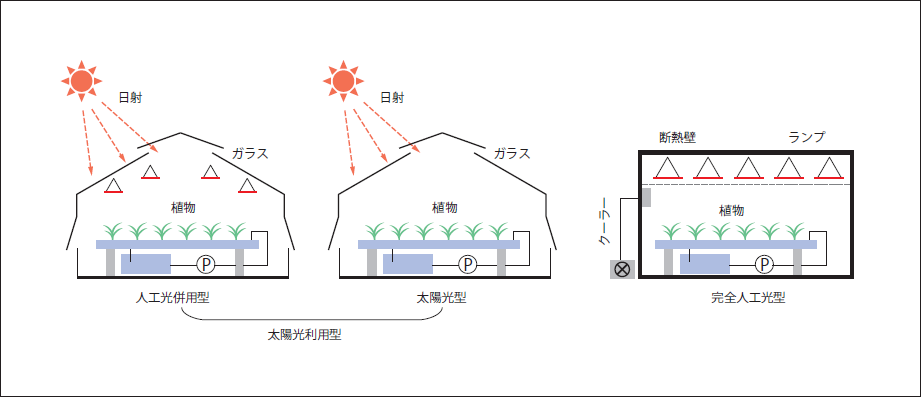

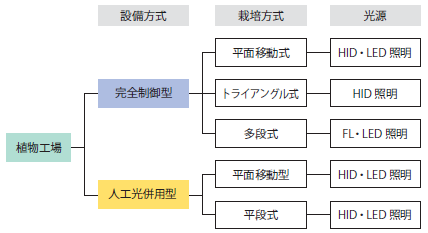

植物工場は、光の利用形態により①太陽光型、②人工光併用型(補光型)、③完全人工光型の3種類に分類され、①から順に設備が複雑・ハイテク化され、また栽培方式の違いで、使用される光源も異なる。

太陽光型は、一般的なビニールハウスやガラス温室を指し、人工光併用型は、これらに人工光を設備し、日照不足を補うものである。この方式は、オランダなどのトマト栽培で多く使用されている。

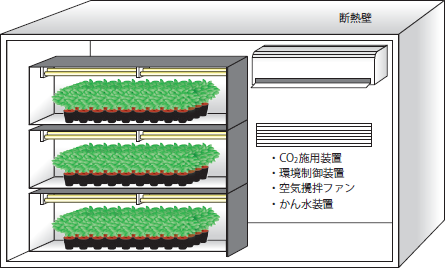

これらに対して完全人工光型は、太陽光を遮断した室内での栽培を目的としたもので、一般的に、天井の高さに応じて棚を設ける多段式栽培を採用している。

図1. 植物工場の種類

図2. 完全人工光型植物工場

3. 光と植物成長の関係

植物育成に必要な要素の1つである光には、

- ①光強度(PPFD)

- ②日長(日照時間)

- ③スペクトル(波長)

といったファクタがある。

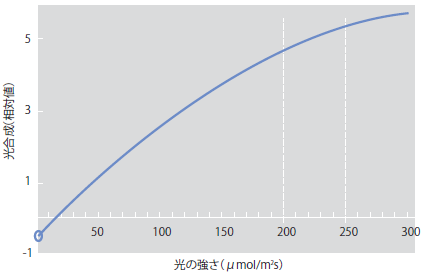

光強度は、植物が生長するための基本である光合成と密接に関係する。光合成は、光強度に比例して活発化していくが、ある時点において飽和する。

日長も、積算の大小で光合成量に影響をおよぼすが、日長が長いほど単位時間当たりの効率は落ちる傾向にある。また、夜を必要とする種類の植物もあり、効率を考慮した照射時間の設定が必要となる。

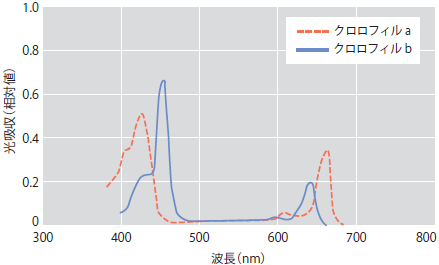

スペクトルについていえば、光合成を行うクロロフィル(葉緑素)が最も吸収する波長は、赤色(660nm)と青色(450nm付近)である。原理的には、この2波長だけで植物の育成は可能である。

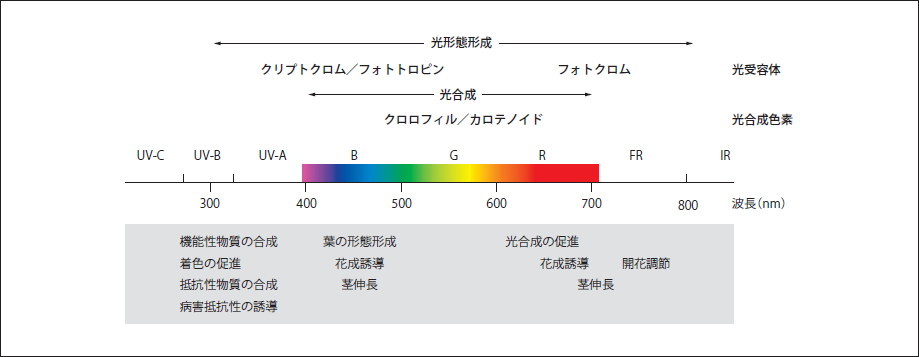

その他のファクタとしては、弱光下での赤色と近赤外(730nm)による開花調整や茎伸張、強光下での青色による葉の形をはじめとした形態形成がある。

また、植物の生長には温度と二酸化炭素濃度も大きく関係する。これらと光は、植物個々がもつ飽和点にいたるまで、増加に比例して光合成を活発化させる。

図3. サラダ菜の光合成曲線

4. 植物工場の光源

現状、植物工場ではおもに放電灯(HID)が使用され、なかでも効率がいい、寿命が長い、出力あたりのコストが安いなどの理由から高圧ナトリウムランプが採用されている。ただし、青色の波長をほとんど含まないうえ、大量の熱を発生することから植物との距離を十分とる必要があり、おもに人工光併用型で使用されている。

メタルハライドランプは、高圧ナトリウムランプと比べて発光スペクトルを太陽光に近づけるよう調整されているが価格が高いことから、完全人工光型の試験研究用で使用されることが多い。また、熱を多く発生することは同様で、照射部分と光源をガラスなどで仕切る工夫が必要である。

蛍光灯(FL)は安価で、ある程度の可視光領域波長をカバーしているため、完全人工光型で最も使用されている光源である。最近はHF(高周波点灯)型が主流で、大半は32W点灯で使用されているが、植物工場では強度に主眼を置いているため45W点灯で使用されている。多段式で1段当たり数本設置されるが、光の分布に差が出やすい欠点がある。また、HIDほどではないが放熱があるので、植物とは200mm程度離す必要がある。

LEDは、一般の照明でも、植物育成においてもFLと比べて高価であるが、光に熱をほとんど含まないことから、植物と近接させることができる。この特長を利用して、完全人工光型植物工場においては、いま以上に多段化させる方向である。また、単波長による発光を活かし、前項で説明したように、光合成に必要な赤・青色の波長のみを使用し、消費電力を抑えることでランニングコストの軽減を図っている。

加えて、以下に示す完全人工光型植物工場の一般的な特長である、

- ●閉鎖空間で生産することから安全性の向上が図れる

⇒害虫被害やウイルス混入がなく、無農薬栽培ができる。 - ●作物生育に最適な環境を作れる(栽培条件が制御できる)

⇒外部の天候に左右されない、安定生産、計画生産が可能になるうえ、年間をつうじて同一の品質で生産できる。 外食産業のニーズに合う農産物の生産できる。

植物の特定成分含有量を増加させることができる。 - ●水、培養液、二酸化炭素の使用量が極めて少ない

⇒循環させて使用することができるので、使用量、廃棄物を抑えることができる。 - ●軽作業が主体である

⇒快適な労働環境を整えやすい。

特に「外食産業のニーズに合う農産物の生産」、「植物の特定成分含有量を増加」に対して、LED照明が果たす役割は大きく、赤・青の混合比率、照射時期を調整することで対応が可能である。

今後、赤・青以外の波長がおよぼす効果、担う役割などの解明が進めば、単波長光源であるLEDの需要もますます増えてくると予想される。

図4. クロロフィルの吸収スペクトル

図5. 光形態形成と光合成

図6. 植物工場の光源

図7. 多段式育苗室

(写真ご提供:千葉大学 大学院園芸学研究科 環境調節工学研究室 後藤 英司 教授 )

図8. 多段式組織培養室

(写真ご提供:千葉大学 大学院園芸学研究科 環境調節工学研究室 後藤 英司 教授 )

5. 終わりに

日本の農業事情をみると、50年前に比べて農家の戸数は半減、就業人口にいたっては1960年に1,200万人であったものが2004年には200万人と1/6にまで減少し、しかもその大半は65歳以上の年齢層で占められているのが現状で、逆に、耕作地放棄地面積は増加の一途をたどっている。この要因の1つに、就農者の収入が挙げられ、実際に、製造業従事者と賃金比較をした場合、1/3~1/4程度だといわれている。

また、小規模農家が多数を占めているため機械化や省力化を図りにくいことから、必然的に3K作業が減らず、これも就農者の減少、後継者不足を招いている。

今後は大規模化への移行、生産の効率化および、労働条件の改善を行うとともに収入増を図ることで、離農や後継者問題を回避する必要がある。

これらの問題解決に、植物工場が寄与できる可能性が高いことから、植物育成のカギをにぎるともいえるLED照明は、今後、最も研究の進む分野と思われる。

そのプロセスにおいて、LED照明が、設備費として蛍光灯の2~3倍程度まで軽減され、消費電力も20W前後まで低減され、さらに40000時間以上の長寿命化が達成できれば、その時点から普及期に入るだろうと考えられている。

図9. 遺伝子組換え果菜類(イチゴなど)栽培室 最大PPF=450

(写真ご提供:千葉大学 大学院園芸学研究科 環境調節工学研究室 後藤 英司 教授 )

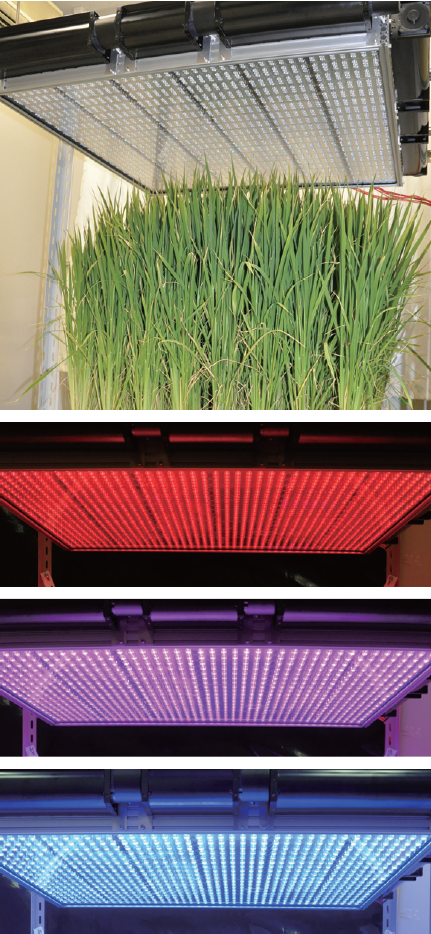

図10. 世界初、穀類などの栽培に適した多光量型LED照射ユニットを

開発、千葉大学 研究施設にて運用開始

(写真ご提供:千葉大学 大学院園芸学研究科 環境調節工学研究室 後藤 英司 教授 )

植物育成におけるLED技術

赤澤 弘識、伊藤 貴史(ウシオライティング)

1. はじめに

現在用いられている植物育成用LED光源は、PPFD値200~300µmol・m-2・s-1 *1)程度のものがほとんどで、葉物系の野菜を育てるには十分であるが、穀類や果菜類など多光量を必要とする植物を育てるには十分ではなかった。そこで、独自の「LED放熱技術」、「LED素子の実装技術」、「光学設計技術」を的確に組み合わせることにより、PPFD値1000µmol・m-2・s-1以上の光量照射を可能にした、多光量型の植物育成用LED照明ユニットを開発し、植物工場用の実験機として千葉大学に導入した。本章では、この実験機を中心に、LED技術を紹介する。

なお、本内容は、2011年6月の応用物理学会分科会日本光学会第47回光設計研究グループ研究会で行ったプレゼンテーションに、新たにラインアップさせた別タイプのLED照明ユニット情報を加えながら再構成したものである。

2. 植物育成に使用される光源について

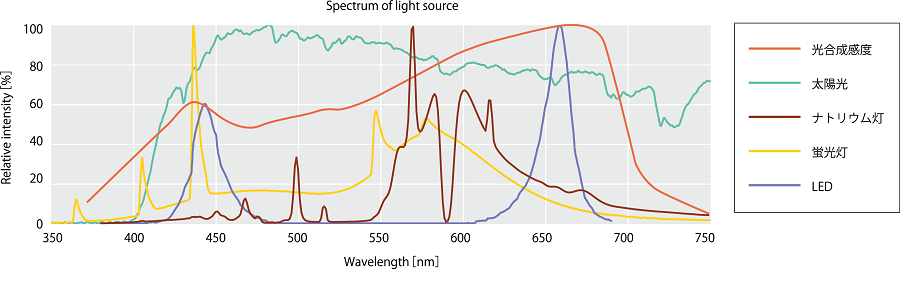

現在、植物育成に使用されている各種光源、太陽光、光合成感度曲線のスペクトルを(図1)に示す。光合成感度曲線は、McCree(1972)と、INADA(1976)による、61種類の作物における光合成感度曲線の平均値であり、植物がもっとも効率よく光合成を行うことのできる理想的なスペクトルである。蛍光灯やナトリウム灯は人間の比視感度を中心に設計されたものなので、植物の光合成に必要な赤色光(600~700nm)と青色光(400~500nm)の光量が少なく、蛍光灯の場合では約49%ロスするものと考えられる。これに対してLEDの光は、光合成に有効な光のみを高い効率で、バランスよく照射することが可能な照明といえる。

また、植物育成に必要な光量のバランスについても、既存の光源には問題がある。これまでの研究2)によると、植物の成長には、赤色光と青色光の割合をPPFD比で7:3~9:1程度にするのがもっともよいとされている3)。LED光源の場合は、LEDの個数を適切に選定することで、赤色光と青色光のバランスを変えたり、電流値を変えて調光することができる。

図1. 各種光源のスペクトルと光合成感度曲線

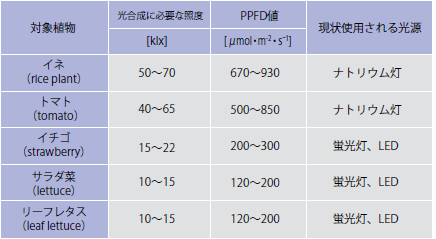

3. 植物育成に必要なPPFD

植物育成に必要なPPFD値は育成種によって異なり、およそ(表1)4)のように分類される。本実験機は、660nmの赤色LED、440nmの青色LEDという2種類を使用、放熱性や光学系を工夫したことによって、約1m 2という大面積でありながら、照射距離を20cmとしてPPFD値1000µmol・m-2・s-1以上の光量を照射することが可能な多光量型植物育成用LED照明ユニット(図2)で、稲の育成にも適したものである。なお、本機での稲の育成実験には、国立大学法人千葉大学 後藤 英司教授にご協力いただき、収量性についての確認を行っている。

表1.作物の種類と必要な光量子束密度

図2. 稲を育てるLED光源

4. 放熱構造について

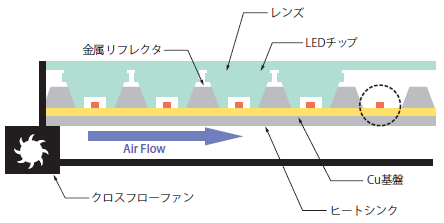

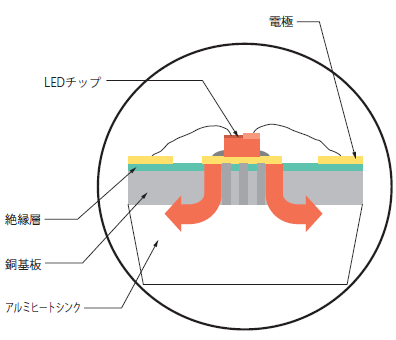

本実験機のLED照明部分について、断面概略を(図3)に示す。Cu基板上に、放熱を考慮し、COB(Chip On Board)方式でLEDチップを実装、その上に金属(アルミ)リフレクタと集光レンズを搭載している。Cu基板下部にはアルミ製ヒートシンクを装着、クロスフローファンによる冷却を行う構造となっている。また、Cu基板には、サーマルビア構造を採用した。実装部詳細を(図4)に示す。通常のメタル基板では、LED実装部とメタル基板間に70µm程度の絶縁層が存在し、これは熱伝導を悪くする要因となる。

しかし、今回、熱伝導性の高いサーマルビア基板に高輝度LED素子をダイレクトボンディングしたことで、基板での熱伝導性と装置の放熱性能を高めることに成功した。これにより、空冷でありながら素子温度の上昇を大幅に抑え、効率の高い光照射を行えるようにしている。

図3. 装置断面概略図

図4. サーマルビア構造拡大図

5. 光学構造について

植物育成用のLED光源に関しても、一般的なLED光源と同様、光取り出し効率は極めて重要である。LEDは、発光層で発光した光がすべて外部に放出されることを理想とする。しかし、実際のLEDは、発光層領域で発光した光が、すべて外部に放出されるわけではない。光は、内部で吸収されたり、空気と結晶の界面で反射したりするため、その一部のみが外部に放射される。

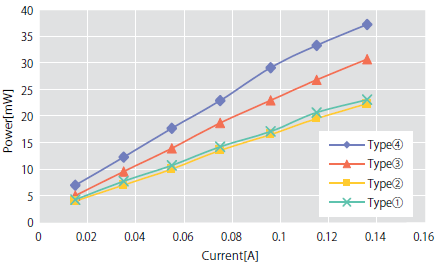

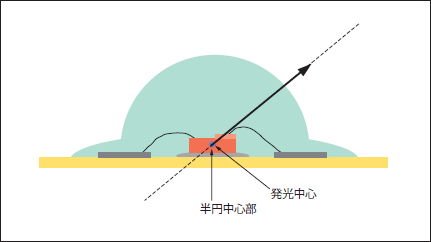

そこで、LEDの発光中心から放射される光線に着目し、樹脂封止形状の有無や違いによる光取り出し効率比較を4タイプについて行い、考察した。

- Type① ベアチップ(樹脂封止なし)

- Type② フラット型樹脂封止

- Type③ 半球型樹脂封止

- Type④ LEDチップを中心とする半球型樹脂封止

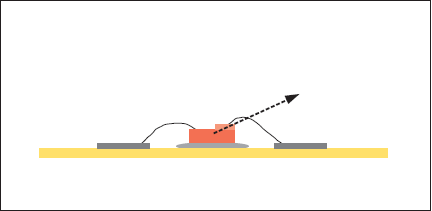

(1) Type① ベアチップ

ベアチップの状態では、「LEDチップ-空気」との屈折率の差が大きいため、全反射により光取り出し効率は低くなる。(図5)例えばLEDがGaN基板の場合、屈折率は約2.5付近と大きいことから、空気との臨界角は約20°となる。そのため、LEDの発光中心から放射された光について、臨界角以上の光はLEDチップ内部で反射や吸収を繰り返し、全体の取り出し効率は低くなる。この結果から、植物育成用として使用するには、効率が最も悪い。

図5. Type①:ベアチップの断面図とLED発光中心から放射される光線

(2) TYPE② フラット型樹脂封止

SMD方式のLEDに用いられる一般的な封止方法である。一般用途としての白色LEDでは、樹脂の中に蛍光体を含ませているため、この構造でも問題ない。蛍光体によって励起された光は、拡散光としてさまざまな角度に放射されるからである。しかし、今回、植物育成に使用するLEDには660nmの赤色光、440nmの青色光など単色光を用いていることから、蛍光体を用いないフラット型樹脂封止を行っている。だが、次のような問題も存在する。

フラット型樹脂封止構造においては、「LEDチップ-空気」の間にエポキシやシリコンといった、LEDチップと空気の屈折率に対して中間値を示す樹脂による封止が行われる。この封止構造では、LEDチップ(屈折率2.5)→封止材(屈折率1.5)→空気(屈折率1)という順番で屈折率差を徐々に減少させることにより、光取り出し効率を上げる処置がとられている。しかし、この構造においても、「樹脂-空気」の屈折率差によって、LEDの発光層中心から照射された光は、その境界面において透過光と反射光に二分される。(図6)また、照射された光は臨界角以上になると全反射を起こし、光取り出し効率を上げることが困難となる。

図6. Type②:フラット型樹脂封止の断面図とLED発光中心から放射される光線

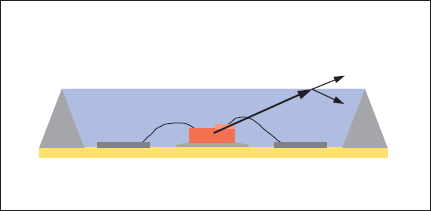

(3) TYPE③ 半球型樹脂封止

半球型樹脂封止は、(図7)のような半球状に封止することで、Type②のような「封止材-空気」間の全反射光を減少させ、光取り出し効率を高めることが可能である。しかし、この構造ではLEDチップの厚みにより、LEDチップの発光中心と半球中心にずれが生じることになる。(図7)これにより、LEDの発光中心から放出された光は、そのずれによって生じた入射角で「封止材-空気」の境界に進み、その一部は反射光に、残りは透過光として屈折しながら放射される。このときに反射光は反射や吸収を繰り返し、ロスを生じることになる。しかし、この半球型樹脂封止形状にすることで全放射強度は、実験によると、電流値100mAのときで、Type①やType②の構造をしたLEDと比較して、約35%アップさせることが可能である。(図9)

図7. Type③:半球型樹脂封止の断面図とLED発光中心から放射される光線

図9.封止形態と全放射強度の比較

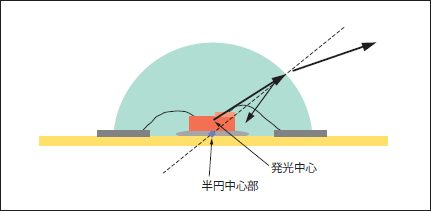

(4) Type④ LEDチップを中心とする半球型樹脂封止

さらに光直線性を高める構造として、Type④を考案した。(図8)Type④は、LEDの発光中心と半球状である樹脂封止の中心がほぼ一致するような構造にした結果、光取り出し効率を向上させることに成功した。このことにより、LEDの発光中心から放射された光は「封止材-空気」境界面に対してほぼ垂直に入射する。その結果、光取り出し効率をさらに向上させることが可能となった。全放射強度についても、Type①、②によるものと比較して、今回の実験で電流値100mAとしたとき、Type④の構造では、Type①に対して約76%の光取り出し効率を改善させることに成功した。

この考察結果から、本実験機にはType④にもとづく半球型樹脂封止の光学構造を採用した。

図8.Type④:LEDチップを中心とする半球型樹脂封止の断面図とLED発光中心から放射される光線

6. ウシオの植物育成用光源ラインアップ

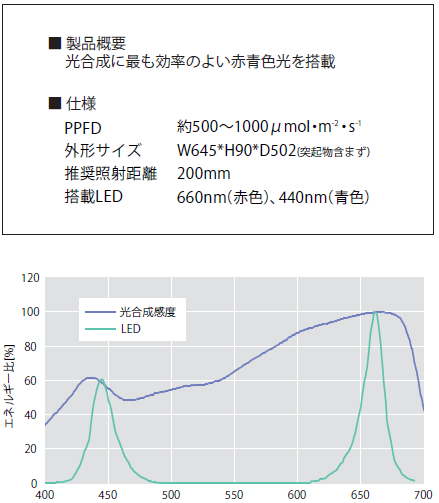

(1) 赤青色モデル

図10. 赤青色モデルのスペクトル分布

図11. 赤青色モデルの点灯時(上)、赤青色モデルの外観図(下)

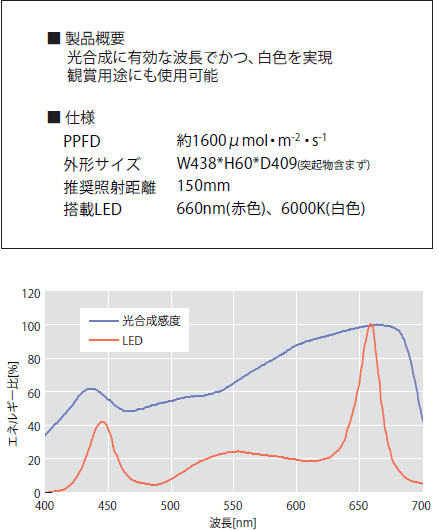

(2) 白色モデル

図12. 白色モデルのスペクトル分布

図13. 白色モデルの点灯時(上)、白色モデルの外観図(下)

7. おわりに

食に対する安全意識の高まりや、食料自給率向上のニーズにより普及が見込まれる植物工場において、植物育成に必要な最適な光を自由にコントロールできるLED照明は、今後、蛍光灯やナトリウム灯に代わる次世代植物育成用光源となるといっても過言ではない。LED光源を使用しての植物育成について、栄養価や成長速度の向上について、いまだ未知の部分が多い。これに対して多光量型植物育成用LED照明ユニットは、これまで人工光による栽培が技術的に困難とされてきた穀類、果菜類、マメ類、イモ類などの栽培について可能性を拡げるだけでなく、植物育成に対するさまざまな市場ニーズに応える可能性も備えている。

この多光量型植物育成用LED照明ユニットによって、葉物類をはじめ、穀物など多光量を必要とする植物育成の研究が、今以上に盛んになると予想される。

本ユニットをはじめ、多光量光源が今後も植物工場や研究用途として使用されるためには、安価かつ省エネを実現する光源の提供が課題とされる。引き続き、構造面や光学系に工夫を重ね、さらに安価な多光量型植物育成用LED照明ユニットの開発を推し進めていく。

最後に、本ユニットの作成および実験にあたり、ご指導、ご助言をいただきました国立大学法人 千葉大学後藤 英司 教授に心より感謝いたします。

漁業用LED

松本 耕一郎、 米山 淳一

(ウシオライティング)

1. 船舶用LEDの導入実績と市場動向

魚類の走光性を利用して、集魚に“あかり”が利用された歴史は古いが、“電球”が使われ始めたのは近年になってからである。

松明に始まった集魚灯は、マグネシウム、白熱、ハロゲン、メタルハライドと、各種の電球や照明器具の発達に伴い、集魚灯の光量は増加傾向に転じ、併せて電力消費も増加した。特に集魚力という点では、光量アップがそのまま漁獲アップに直結するとされ、光量増加がエスカレートしてきた。

そのため、イカやサンマ漁の集魚灯では圧倒的な光量が常態化し、結果的に燃油の使用量の増大、燃油代の操業経費に占める割合の上昇を招き、経営が圧迫されている。

このような環境の下、10年ほど前からLEDの導入が検討されてきた。LEDのメリットは、その省エネ性能にある。同等の照度確保であれば、白熱電球と比較して約1/10の電力量に抑えられ、発電機の小型化も可能になる。このことから、燃料となるA重油の使用量ダウン、発電機の小型・軽量化にともなう走行のスピードアップなど、操業における省エネメリットは大きい。

現在、LEDのイカ漁向け集魚灯に関しては、主力であるメタルハライドランプの漁獲レベルに達していないことから、導入は進んでいないが、サンマ漁向け集魚灯については、従来の白熱電球と漁獲レベルで遜色がないことから、導入が進みつつある。

また、LEDは省エネの観点から、投光器や作業灯としても需要が年々高まってきている。

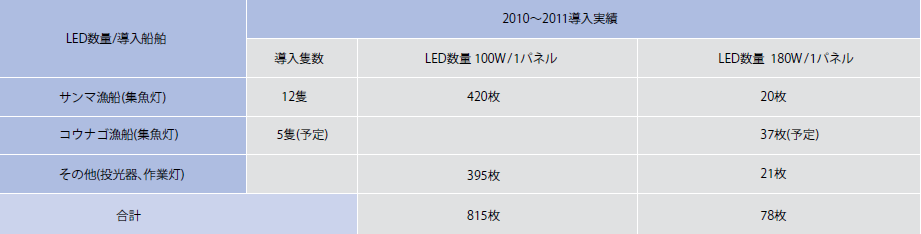

表1は、USHIOの海洋向けLEDの納入実績である。

国内にはサンマ漁船が約220隻あり、メリットの大きさを考えると、今後は急速にLED化が進むと思われる。その反面、導入にあたっての初期コストが高いといった課題などもある。

また、イカ漁での対象船は約3,000隻と大きな市場を形成しているが、主流はメタルハライドランプであり、LEDは光力で苦戦しているうえ、漁獲も劣ることから、導入は進んでいない。今後は、メタルハライドランプとの併用なども含め、使用方法を検討しながら普及させることが課題となっている。

なお、集魚灯を使って操業しているコウナゴ漁やサバ漁でも新たにLEDの使用が計画され、すでに2012年度操業予定の船から受注するなど、新規市場も確実に広がりつつある。

表1. LED集魚灯の納入実績

2. LED集魚灯の最新技術

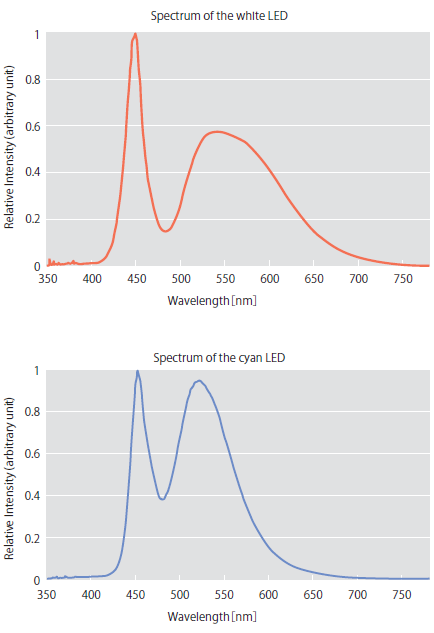

● LEDのスペクトル特性

現在、サンマ漁向け集魚灯の代替光源としてLEDが注目されている。これはLEDのスペクトル特性が、集魚に有効と認められたことにある。

サンマ漁船の場合、イカ漁船と違って、集魚灯が竿にすずらん状に装着されている。これは光を海面および水中に、より効果的に照射するためである。

水中への照射について、その効果は「光の水中透過率」で示されるが、集魚に有効な水中透過率をもつといわれるLEDの特長は、ここでも活かされることになる。

白熱電球やハロゲン電球は、水中透過率は落ちるものの、波長600nm以上という暖色系の色味をもつ光を放つことで、主にサンマやコウナゴ漁の集魚灯に使用されている。また、瞬時点灯が可能であることから、現在もサンマの棒受け網漁においては主流である。

その結果、LED集魚灯は、水中透過率と波長、光量、そしてこれらを魚種の特性に関連づける方向で開発され、そのプロセスにおいて以下の結果が確認できた。

①光学的特性から青色(450~490nm)波長帯の水中透過率は他の波長帯より高いが、総光量を考慮すると効果は不十分だった。

②水層0~30mに分布するサンマの場合、白色と青緑色を組み合わせたLED集魚灯を設置することにより水中透過率があがり、総光量も効果的だと確認できた。

③イカのように、もう少し深い水層(60~80m)に分布する魚種の場合、青色LEDは、それら魚種の光に対する反応はいいが、水中透過時の減衰によって光量が不足するため、高出力白色LEDを使用することで、さらに効果を発揮させられると確認できた。

上記で使った白色LEDは、青色LEDを黄色の蛍光体で被っていることから、スペクトラム上では450nmピーク(青色)と550nmピーク(黄色)があり、青色によって水中透過率を高め、黄色によって浅い水層の照度を高める効果を得ることができた。

このLEDをCyanカラーとして、集魚灯に使用することにより、良好な漁獲を維持できる。

図1. White LED(上)とCyan LED(下)のスペクトルグラフ

図2. 白熱・ハロゲン集魚灯とLED集魚灯が1竿おきに装着されたサンマ船

図3. White LED(左)とCyan LED(右)の点灯状況

3. 今後の開発

当社では、韓国Wisepower社のLEDパネルを改良し、サンマ漁向け集魚灯と漁船投光器を販売している。Wisepower社は、2004年から独自の技術をベースにイカ漁向け集魚灯を研究し、韓国でフィールドテストまで進めていた。しかし、サンマ漁向け集魚灯は実績がなかったため、当社が協力して、日本向け製品として完成させた。

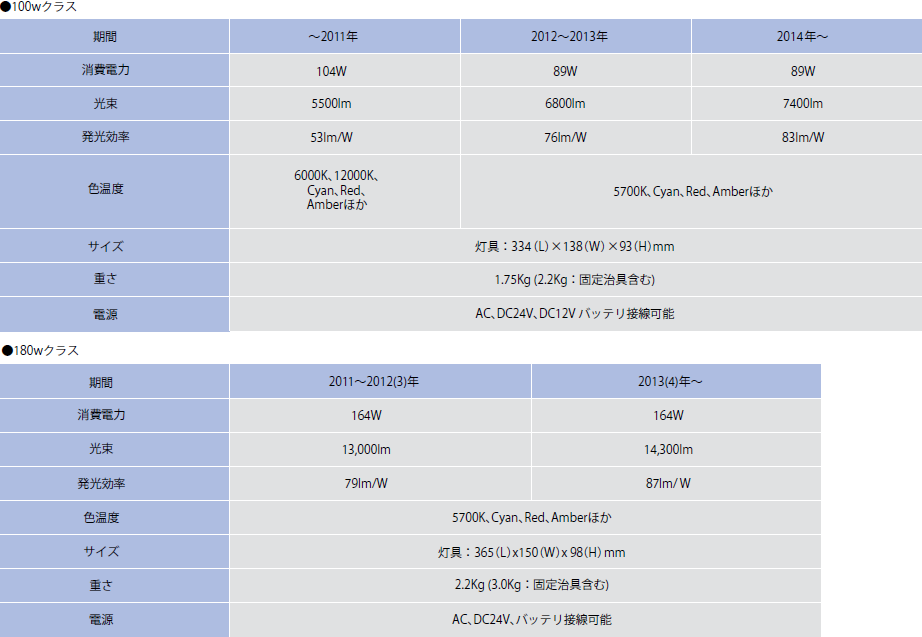

現在、販売しているLED集魚灯および開発計画中製品の主なスペックを以下にまとめた。発光効率は、2014年には100Wクラスで83lm/W、180Wクラスで87lm/Wとなる。

表1. LED集魚灯のスペック

4. 結論

LED集魚灯の性能および効果については、サンマ漁で確認できた。

LEDの特長である高い水中透過率は有効だが、海水や潮の状態によっては成果が出ないこともある。そこで、調光や色変化が容易に行えるLEDの利点を活かし、自然界の微妙な変化に対応させることにより、さらに用途は拡がると考える。

しかし、省エネ性能においてLEDは圧倒的な力を発揮する反面、初期導入のコストが高いため、現在はまだ行政の補助がなければ導入は難しい。特にイカ漁の場合、既存集魚灯がメタルハライドランプであり、比較するとLEDは光量的に不足しているうえ、漁獲でまだ結果が出ていない。

当面は、イカ漁向けを成功させることと、導入コストをさげることが、LED集魚灯の課題である。