事業を通じた

持続可能社会への貢献

基本的な考え方

ウシオは、創業から培った技術力を活かし、様々な製品を生み出してきました。

その背景には、光をあやつるコア技術の蓄積と社会課題の察知力が強く関係しています。ウシオはこれからも、コア技術を活かし、社会課題の解決に向けてソリューションを提供することで、人々の幸せと社会の発展を支えていきます。

新体制・技術戦略部門について

中長期の技術開発・技術起点の新規事業立ち上げを担う技術本部では2025年度より2つの部門体制を整えました。事業と連動した技術戦略の策定、研究開発の伴走を行う技術戦略部門と新技術・新事業の研究開発を行う研究開発部門です。

技術戦略部門は事業部のマーケティング統括部門と連携して中長期の全社ロードマップを策定し、技術的な実現可能性、時間的制約、技術者の能力等の整合をとり、技術ロードマップを策定することをミッションとしています。この技術ロードマップを実現していくためには、ウシオ内の技術者のスキル管理、育成、適正なリソース配置が非常に重要になると考え、それらの取り組みも同時に実施していきます。また、技術戦略部門では技術本部を含めウシオ全体の開発テーマ評価を行います。その結果から開発テーマの中止を提言するだけでなく、各テーマの進捗をモニタリングすることで事業化に足りない点、ハイリスクな部分を発見し、それらの支援・伴走もしていきます。さらに2025年度からはステージゲートの手法も取り入れることで、開発フェーズごとに注力すべき内容を明らかにし、リソースの投入に対してリスク低減を図ります。

研究開発部門は中長期の技術ロードマップに従って、事業部では取り組むことが難しい技術課題の解決を実現していくとともに、技術戦略部門と協力し新規事業創出に向けた新しいアイデアを見つけていく取り組みも2025年度から始めています。

光による社会価値の創出を実現する事業創出

二光束干渉露光

光電融合のトレンドにおけるモノづくりの限界

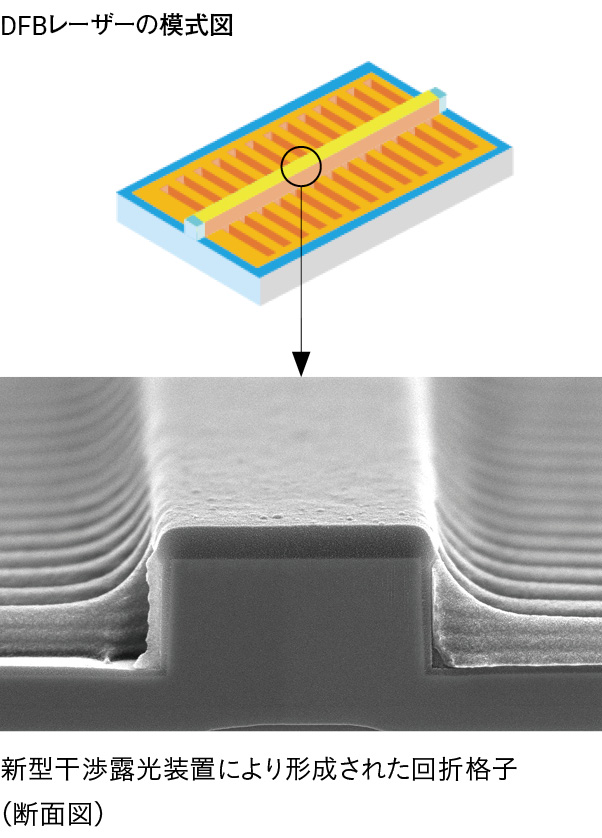

生成AI(人工知能)の競争激化によってデータセンターで扱う膨大な電力量が課題となっています。その解決のため、現在はプリント配線基板(PCB)の外に置かれているレーザー光源を、いずれはインターポーザー基板上に実装し、データの送受信に使う電気信号を光に置き換えようという光電融合へのシフトが、世界的なトレンドとなっています。レーザー光源がチップに近づくほど光で扱うデータ量が増えるため、必要なレーザー数は増えるといわれています。この光電融合に用いられるレーザー光源は、導波路に回折格子を有するDFB-LD(分布帰還型レーザー)と呼ばれ、現在その需要が急増し、生産が間に合わない状況となっています。生産が追いつかない理由として、DFB-LDに求められる回折格子に対する要求精度が非常に高いことが挙げられます。回折格子に求められるピッチ精度は1nm以下であり、もはや従来の製造技術では対応できない領域にきています。

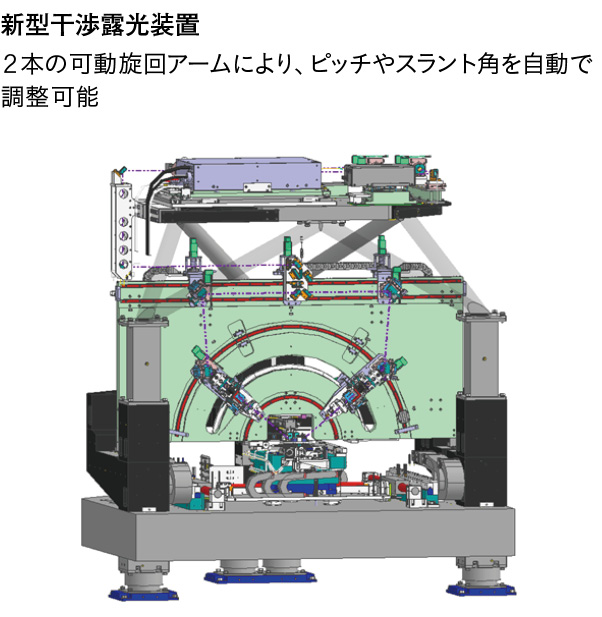

光電融合DFB-LD製造に対応、ピッチ精度0.01nmを達成する新しい干渉露光装置

ウシオは光電融合に求められるレーザー光源製造技術を支えるため、全く新しい干渉露光装置を提案します。最大の特徴は干渉縞を0.01nmの精度で直接測定し、狙いとのズレを補正する補償光学系を有する点です。この機能により、DFB-LDの回折格子に求められるピッチ精度を実現し、光電融合の発展に寄与していきます。

干渉露光では不可能といわれた位相シフト構造の形成を実現

DFB-LDの量産に干渉露光技術が適用されてこなかった背景として、位相シフト層が形成できないという課題がありました。この位相シフト層は、回折格子の一部に不連続な形状を与えることで、レーザーの歩留まりを改善するといわれています。遡ること30年前、干渉露光においても位相シフト構造と等価の機能を持つCPM(Corrugation Pitch Modulated)構造が提唱されていました。しかし、当時の干渉露光は量産に適用できるレベルには至らず、EB(電子線)描画装置に軍配が上がりました。ウシオは、高度に制御されたDOE(回折光学素子)と組み合わせることで、位相シフト層と等価なCPM構造を実現しました。

世界初の量産対応可能な干渉露光装置の実現へ

従来の干渉露光技術は、環境の影響を受けやすく、量産に使われるレベルにはありませんでした。ウシオの半導体製造用露光装置で培った技術力を基盤に、革新的な露光技術を導入することで、環境・振動に対して安定性に優れ、かつ高度に自動化された世界初の量産適用可能な新しい干渉露光装置を提供します。

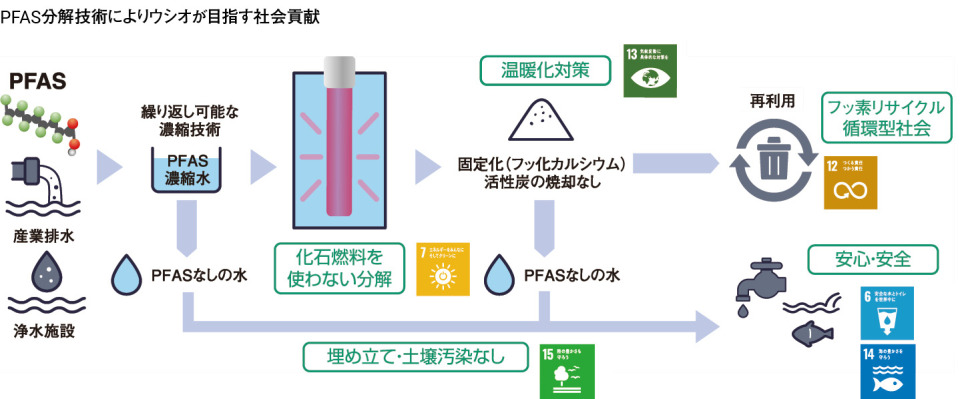

有機フッ素化合物(PFAS)の分解

世界的な環境課題であるPFAS

PFASは、人体への健康被害の実例が報告されて以来、欧米をはじめとして排出規制が定着しつつありますが、その難分解性から除去・無害化手法の確立が喫緊の課題となっています。現在のPFAS処理方法は活性炭で吸着後に焼却する高温焼却が検討されていますが、吸着した活性炭の輸送と焼却に必要な燃料やエネルギー消費、活性炭焼却によるCO₂の大気放出が懸念されています。

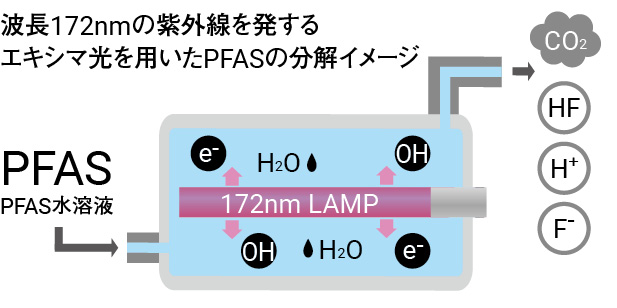

ウシオのエキシマ光を用いた有機フッ素化合物(PFAS)分解・無害化技術

ウシオは創業以来培ってきた真空紫外線技術(波長172nm、キセノンエキシマランプ)を応用し、化石燃料・触媒・添加物を使用せず光でPFASを分解・無害化する技術を開発しました。PFASを分解した後はフッ化カルシウムとして固定化することも可能です。ウシオの技術を用いてオンサイトで分解し、燃焼を行わずに最低限のCO₂放出にとどめることで、地球温暖化も同時に抑制しつつ、安心安全なフッ素循環社会に貢献します。

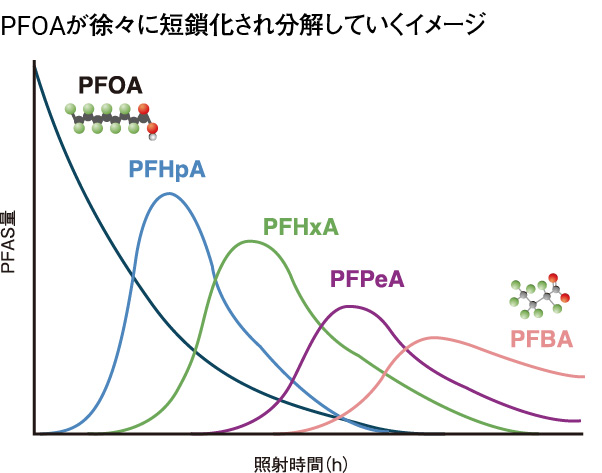

短鎖のPFASにも有効

長鎖のPFASは、分解が進み短鎖になるにつれて光吸収が短波長側へシフトするため一般的な光(可視光、UVA、UVB)は吸収しなくなります。一方、ウシオのエキシマランプは172nmと波長が短く単鎖のPFASにも吸収されるため、光が生成するラジカルとの相乗効果により、分解が難しいとされる短鎖PFASをも分解することが可能です。

濃縮技術との組み合わせによる分解率向上

水中に含まれるPFASは非常に希薄である場合が多いため、これらを濃縮することができれば、光の利用効率を高めることが可能です。

現在、実用化に向けて研究・開発を進めており、令和7年度環境省の「PFOS等の濃度低減のための対策技術の実証事業」に株式会社エマルションフローテクノロジーズの溶媒抽出技術とウシオの光分解技術を組み合わせた提案が採択されました。

今後は産業排水・上水道・滲出水や地下水の市場を見据えて、2027年の事業化を目指します。

環境配慮型製品の方針

気候変動への影響は、事業全体に及びます。特にウシオのようにエネルギーを利用する製品を提供しているメーカーは、製品の使用による気候変動への影響の割合が高くなる傾向にあり、これは大きなリスクになります。しかし、様々な企業が気候変動に取り組む状況の中、気候変動への影響がより少ない製品を開発すれば、お客様に選ばれる機会になると考えます。

ウシオは安全・安心・環境配慮型ソリューションの創出をテーマに、この対象範囲を「製品、開発、サービスを含む全事業領域」へと拡大してきました。省エネルギーに寄与する環境配慮型設計や開発を推進するため、ウシオ独自のスーパーグリーン製品の認定基準の一つとして省エネルギー化の項目を設け、認定製品の販売促進により省エネルギーへの貢献も継続的に進めてきました。

マテリアリティとして2023年度以降も、製品使用時のCO₂排出量の削減について引き続き重点課題として取り組みを継続していきます。スーパーグリーン製品の開発をはじめ、省エネ型の製品開発を今後とも進めてまいります。

環境配慮型製品開発によるCO₂削減に関する計画と実績

| 計画 | 達成状況※ | 実績 | |

|---|---|---|---|

| 2024年度 |

|

〇 |

|

|

グループ統一環境配慮型製品アセスメントと環境ファクター計算に基づくGP・SG製品基準の導入と段階的運用開始 |

〇 |

新しい環境製品アセスメント要領をウシオの品質・環境マネジメントシステムへ登録し、その内容をグループ会社に周知した |

|

|

グループ統一環境配慮型製品アセスメントによるGP製品比率※275%以上、SG製品比率※210%以上 |

✕ |

グループ統一環境配慮型製品アセスメントによるGP製品比率69%、SG製品比率3%となった |

|

|

SCOPE3の対象となる2017年度のグループ全体の基礎データから、GHGプロトコルのガイドラインに沿った妥当性のあるCO₂排出量の算出並びに第三者検証の認証取得 |

〇 |

SCOPE3についてグループ全体のデータからGHGプロトコルのガイドラインに沿ってCO₂排出量を算出し、第三者検証による認証を取得 |

|

| 2025年度 |

|

||

|

グループ統一環境配慮型製品アセスメントによるGP製品比率75%以上、SG製品比率10%以上 |

|||

|

グループ統一環境配慮型製品アセスメントと環境ファクター計算に基づくGP・SG製品基準のグループ会社への展開 |

|||

|

SCOPE3の対象となる2017年度のグループ全体の基礎データから、GHGプロトコルのガイドラインに沿った妥当性のあるCO₂排出量の算出方法のマニュアル化、およびQMSへの制定、並びに第三者検証の認証取得 |

|||

|

中長期

|

|

||

|

|||

※◯:達成、✕:未達

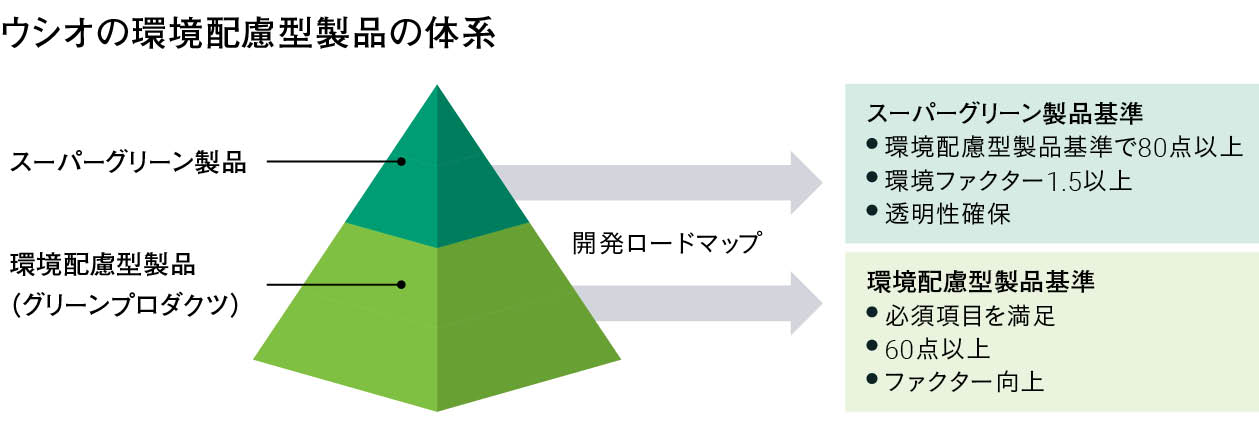

環境配慮型製品への取り組み

ウシオでは、設計標準に「環境配慮型製品アセスメントマニュアル」を組み込むことで、設計段階より製品が環境に与える影響を事前評価しています。この評価を基に、環境性能を向上させた製品を「環境配慮型製品」として認定しています。さらに環境配慮型製品の中でも優れたもので、既存製品とは一線を画した革新的環境対応技術を採用した製品を「スーパーグリーン製品」として認定しています。

スーパーグリーン製品の開発

ウシオは環境配慮型製品の創出に取り組み、ウシオ独自の認定基準に基づき、環境対応技術を積極的に採用した製品を、ウシオの「スーパーグリーン(SG)製品」として認定しています。SG製品は、「省エネ」「長期使用」「3R設計」「使用材料」「アプリケーション」などで優れた環境配慮がなされたトップランナー製品であるほか、「ウシオ環境ファクター」による数値基準をクリアしたもので、現在は数多くの製品が認定されています。

スーパーグリーン製品の評価項目

SG製品認定の基準は、次の3つの要件で構成されています。

①環境配慮型製品基準で80点以上(環境配慮型製品アセスメント基準に基づく)

②環境ファクター1.5以上(2015年度を基準年とし、従来製品との比較で計算)

③透明性の確保

環境ファクター

環境ファクターは、対象製品の環境効率/基準年度の同種製品の環境効率で算出しています。また、ウシオでは製品の環境効率を、製品の価値(性能)/環境負荷量で計算しています。製品の価値とは(出力×寿命)で算出し、環境負荷量は√[(入力)²+(3R量)²+(化学物質含有量)²]で計算します。

*1 出力:ランプであれば必要波長領域における光出力、照度など

*2 入力:製品使用時におけるエネルギー使用量

*3 3R量:製品の大きさ・重量(使用している資源の量)

*4 化学物質含有量:環境リスク物質の含有量例えば、環境ファクター数値がαの場合、製品の基準年度に対する改善度合いは以下を示します。

・製品の環境負荷が同じであれば、性能がα倍にアップ・製品の性能が同じであれば、環境負荷が1/αに削減

環境配慮型製品(グリーンプロダクツ)の取り組み

ウシオは製品設計において、環境配慮型製品アセスメントを義務づけしています。環境配慮型製品アセスメントの基準で60点以上をクリアし、環境ファクターの向上などの必要項目を満たした製品を環境配慮型製品(グリーンプロダクツ)として認定しています。

LCA(ライフサイクルアセスメント)の取り組み

LCAとはLife Cycle Assessment(ライフサイクルアセスメント)の略で、原材料調達から製造、使用、リサイクル、そして最終的な廃棄処分にわたって、製品の使用する資源やエネルギーと、製品が排出する環境負荷を定量的に推定・評価し、さらに製品の潜在的な環境影響を評価する手法です。

LCAの実施

どんなに工場でのCO₂排出量を削減したとしても、作った製品を実際にお客さまが使用されるときに排出するCO₂が増えたのでは意味がありません。また、お客さまにとっても使用する製品が省エネ製品であればコスト、環境の両面でメリットが生まれます。そこで、製品・サービスのライフサイクル全体(ゆりかごから墓場まで)の環境負荷の定量化を行いました。ウシオでは、2006年度にLCAのガイドラインを作成し、LCAを実施対応してきました。

製品LCA情報

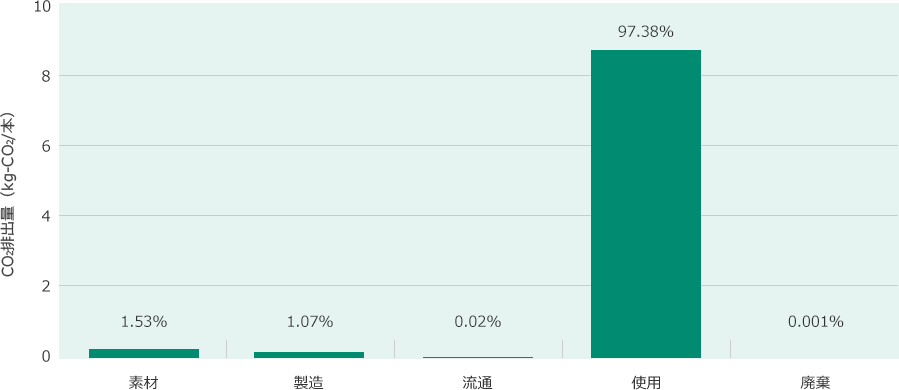

産業用から照明、ビジネス分野まで幅広い分野で使われるウシオグループの製品は、そのライフサイクルの広い局面で環境負荷を作り出しています。その全体像をライフサイクルのステージごとに、数値で把握し、環境に配慮した各種対策を講じることで、社会全体の環境負荷を低減する努力を続けています。このように環境を通じて社会に貢献しようと取り組んでいるウシオグループの環境配慮に対する取り組みの一端として、オフィスや一般家庭などでも使われることが多い、プロジェクタに搭載される放電ランプおよびその点灯電源のLCA評価結果を示します。これらの評価結果は製品設計、製造工程の改善、社内の環境教育等に活用されています。

LCA取り組みの具体例

データプロジェクタ用高輝度放電ランプ(NSHランプ)

ランプ1本のライフサイクルにおける各ステージ別CO₂排出量を算出した事例です。 使用段階でのCO₂排出量は全ライフサイクルの約98%を占めており、電力による負荷が大きいことが分かります。次に大きいのは製品を構成する素材で約1.5%を占め、その内訳で大きいものはリフレクタや前面ガラス等のガラス材料による負荷です。評価結果からは特に使用時のCO₂排出量が大きいことが分かります。改善策として省エネタイプのランプ開発が重要です。

対象商品:データプロジェクタ用高輝度放電ランプ(直流点灯 300W)

使用期間:1500時間

商品の流れ:素材 → 製造(工場)→ 流通 → 使用 → 廃棄

ライフサイクルの各ステージ別CO₂排出量

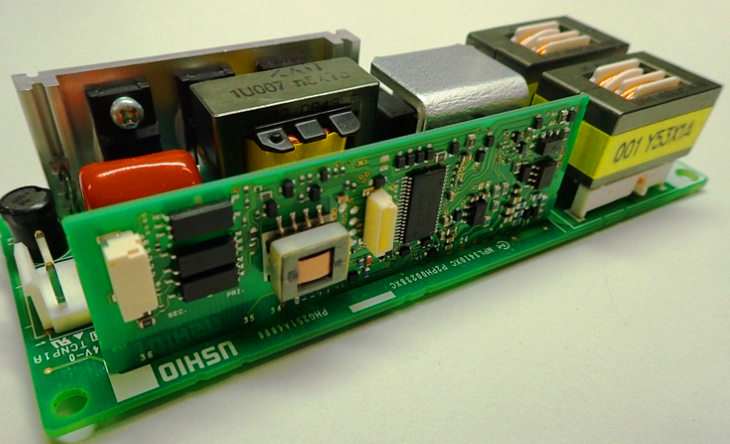

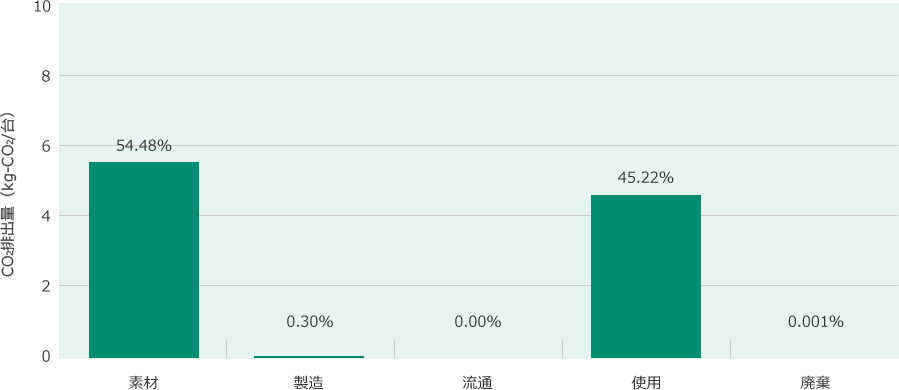

データプロジェクタ用高輝度放電ランプ点灯電源

点灯電源1台のライフサイクルにおける各ステージ別CO₂排出量を算出した事例です。製品を構成する素材ステージのCO₂排出量は全ライフサイクルの約54%を占めており、その素材内訳の中でトランジスタやダイオード等の半導体素子が主な負荷になっています。次に大きいステージは使用段階で、全体の約45%を占めています。使用段階のステージは負荷損失をCO₂排出量に換算して算出しています。この評価結果から素材や使用段階でのCO₂排出量が大きいことが分かります。改善策は環境負荷の少ない半導体素子の選定、電源回路の改善による環境負荷の大きい素子数の低減、点灯電源の効率向上(省エネ技術の開発)等が考えられます。

対象商品:データプロジェクタ用高輝度放電ランプ(交流点灯NSHA 230W)用点灯電源

使用期間:11750時間(1日当たり3.5時間、年間100日で5年間の使用とする。社団法人産業環境管理協会エコリーフプログラム・データプロジェクタPSC(番号AG-03)による。)

商品の流れ:素材 → 製造(工場)→ 流通 → 使用 → 廃棄

ライフサイクルの各ステージ別CO₂排出量

※本電源は海外で生産しているため、輸送ステージを除いています。

※同上の理由で、CO₂換算原単位値は日本国内生産での値を採用しています。